Googleが提供するAIツール「NotebookLM」は、もともと資料の要約や質問応答を得意とする生成AIでした。そのNotebookLMに、最近「音声概要(Audio Overview)」という新しい機能が追加されたのをご存じでしょうか。

この機能は、PDFや動画の内容をAIが音声でわかりやすく解説してくれるというものです。実際に使ってみると、たしかに便利な点も多くある一方で、注意すべきポイントもいくつか見えてきました。

この記事では、NotebookLMの音声概要機能について、

* どんなことができるのか

* どうやって使えばいいのか

* どこに注意が必要なのか

といった点を、初心者の方にもわかりやすく紹介していきます。

音声概要って何?

まず、NotebookLMの音声概要とはどんな機能なのかを簡単に整理してみましょう。

NotebookLMでは、もともとPDFやYouTube動画、テキストファイルなどを読み込ませることで、その内容を要約したり、関連する質問に答えたりすることができます。今回追加された音声概要機能は、その読み込んだ資料の内容を「音声」で要約してくれるものです。

しかも、ただの読み上げではありません。男女2人のAIホストが会話をする形式になっていて、まるでポッドキャストを聞いているような雰囲気で内容を理解することができます。

たとえば、20ページのPDF資料があるとします。それをNotebookLMにアップロードすると、2人のAIが資料の要点を取り上げながら、背景や補足も交えて話してくれます。話し方は自然な英会話風ですが、設定次第では日本語での出力も可能です。

【AIホストが会話形式で資料を解説している様子の画像を差し込み】

この機能によって、資料を「読む」だけでなく「聞く」ことができるようになります。通勤中や作業中など、手が離せない場面でも情報をインプットできるという点では、とても画期的な機能です。

実際の使い方

NotebookLMで音声概要を使う方法はとてもシンプルです。現在は英語版のユーザーインターフェースが基本ですが、日本語の資料や出力にも対応しています。

手順は以下の通りです。

-

- NotebookLMを開く

- 音声化したい資料(PDFやURLなど)をアップロード

- 「Audio Overview」ボタンをクリック

- プロンプト(指示文)を必要に応じて入力

- 音声ファイル(MP3/WAV)で再生またはダウンロード

これだけです。

音声の生成には1〜2分かかりますが、内容がまとまっていれば数十秒で完成することもあります。音声はポッドキャスト風の会話形式で、スピーカーの性別やスピードもある程度調整できます。

カスタマイズで変わる精度と印象

この音声概要機能には、音声の「内容」や「トーン」を指定できるカスタマイズ機能があります。

たとえば、以下のような指示が可能です。

* 「初心者向けにやさしく解説してください」

* 「資料の第3章だけを取り上げてください」

* 「教授と学生が会話しているような雰囲気にしてください」

* 「背景情報も交えて、ゆっくり説明してください」

実際に試してみると、プロンプト(指示文)の書き方ひとつで音声の雰囲気が大きく変わります。

注意したいのは、抽象的な指示だと意図がうまく伝わらないことがあるという点です。「わかりやすくして」だけでは曖昧すぎて、AIが勝手に話の方向性を変えてしまうこともあります。

また、日本語の出力はまだベータ版の段階です。イントネーションが不自然だったり、文のつながりに違和感があったりすることが多いのが現状です。

ですので、「どんな対象に、どのくらいの丁寧さで、何を中心に解説してほしいか」を具体的に書くことが、より正確な音声を得るためのポイントになります。

注意点|内容が変わってしまう感覚

NotebookLMの音声概要を使っていると、たまに「この内容、ちょっと違わない?」と感じる場面があります。

これはいくつかの要因が重なって起きています。

1つ目は、音声が要約されていることによる省略です。細かな説明や事例がカットされ、要点だけになっていると、話の印象が変わることがあります。

2つ目は、会話調に変換されていること。元の文書が論文のような堅い表現だった場合、音声ではそれがカジュアルな言い回しに変わるため、聞き手に与える印象も変わります。

3つ目は、AIが背景知識を加えてしまうケースです。元の資料には書いていないことを「補足」として話すことがあり、その補足が的を外していると誤解を生むことになります。

さらに、日本語で出力すると、言葉のニュアンスや語尾の処理が不自然になることがあり、それが“違和感”につながります。

このように、音声概要機能は便利ではありますが、必ずしも「原文に忠実」ではありません。必要に応じて、自分の目で資料を確認することが大切です。

どんな人におすすめ?

NotebookLMの音声概要機能は、次のような方に向いています。

* 忙しくて資料を読む時間がない人

* ポッドキャストのように聞きながら情報を得たい人

* 長い文書の要点をつかみたい人

* 英語の資料を日本語で要約して聞きたい人

ただし、最終的な内容の確認やニュアンスの把握が必要な場面では、やはり元の資料に目を通すことが推奨されます。

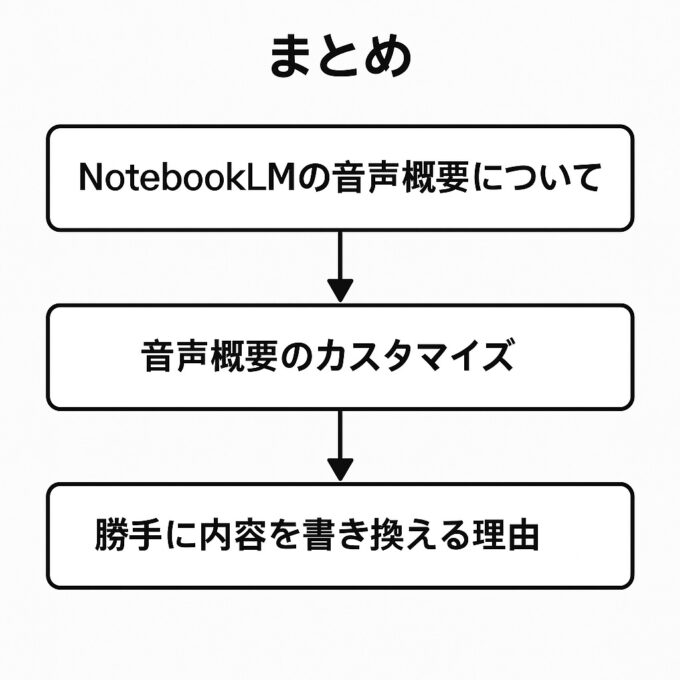

まとめ

NotebookLMの音声概要機能は、情報のインプット方法に新しい可能性をもたらしてくれるものです。読むだけでなく「聞いて」理解するという選択肢が加わることで、生活の中で情報を取り込む場面が増えるかもしれません。

一方で、現時点では日本語出力の精度がまだ不安定であったり、要約や言い換えによる内容のズレも見られます。使いこなすためには、プロンプトの書き方や内容の確認といった工夫が欠かせません。

これからさらに進化することが期待されるNotebookLMの音声概要。いまの段階で特徴や弱点を知っておくことで、将来的にもっと自然に活用できるようになるはずです。

コメント