序論:現代社会における「依存」の多面性

問題提起と本稿の視点

現代社会において、「依存」という言葉は我々の日常に深く浸透している。「スマホ依存」「恋愛依存」「ギャンブル依存」――これらの言葉は、メディアや日常会話で頻繁に用いられ、特定の行動や関係性に過度に没頭する状態を指す共通言語となっている。しかし、その手軽さゆえに、言葉の背後にある深刻さがしばしば見過ごされがちである。多くの人々は、依存を個人の「意志の弱さ」や「だらしなさ」の問題として片付けてしまう傾向がある。だが、この認識は、依存という現象の複雑な本質を捉えきれていない。

厚生労働省や国立精神・神経医療研究センターなどの専門機関は、依存症を「特定の何かに心を奪われ、『やめたくても、やめられない』状態になること」と定義し、それが本人の意思だけではコントロール困難な「病気」であると明確に位置づけている。この視点は、依存が単なる行動上の問題ではなく、脳の機能変化を伴う医学的・心理学的な状態であることを示唆している。依存状態に陥ると、学業、仕事、家庭生活、そして心身の健康といった人生のあらゆる側面に深刻な悪影響が及ぶ可能性がある。それにもかかわらず、本人や周囲が問題を過小評価し、適切な支援につながりにくいという現実がある。

本稿では、この複雑な「依存」という現象を、単一の視点からではなく、多角的に解き明かすことを目的とする。特に、人間関係における「対人依存」と、特定の行動における「行動依存」という二つの主要な側面に着目する。これらは一見すると異なる現象に見えるが、その根底には共通する心理的メカニズムや、相互に影響を及ぼし合う複雑な関係性が存在する。本稿は、最新の心理学研究の知見を基に、これらの依存がどのように形成され、維持され、そして個人にどのような影響を与えるのか、その深層構造を体系的に分析・解説していく。これにより、依存に対する理解を深め、より建設的な議論と支援への道筋を探るための一助となることを目指す。

「依存」の基本概念の整理

分析を進めるにあたり、まず「依存」に関連する基本概念を明確に整理する必要がある。依存という言葉は広範な意味を持つため、本稿で扱う範囲を特定し、共通の理解基盤を築くことが不可欠である。

依存症の定義

医学的・心理学的な文脈における「依存症(Addiction)」とは、厚生労働省やNHKきょうの健康などが示すように、「特定の物質(アルコール、薬物など)や行為(ギャンブル、インターネットなど)に対して、コントロールを失い、やめたくてもやめられない状態」を指す。この状態の特徴は、以下の点に集約される。

- コントロール障害:「ほどほどにしよう」と思っても、量や時間を制御できない。

- 強迫的使用:生活に悪影響が出ていると認識しつつも、その物質や行為を渇望し、使用・実行してしまう。

- 耐性と離脱:同じ効果を得るためにより多くの量や時間が必要になる「耐性」や、中断すると不快な心身の症状が現れる「離脱症状」が見られることがある。

これらは、脳内の報酬系と呼ばれる神経回路が、強い刺激によって機能的に変化してしまうことで生じる「脳の病気」と理解されている。

適応的依存と不適応的依存

一方で、心理学、特に発達心理学の分野では、「依存」が必ずしも否定的なものとして捉えられているわけではない。人間は生まれながらにして他者との関係性の中で生きる社会的な存在であり、他者に頼り、支えを求める行動は、生存と発達に不可欠である。この健全な依存は「適応的依存(Adaptive Dependency)」と呼ばれる。

帝塚山学院大学の研究や青年期における依存性を検討した研究では、自立とは依存からの完全な脱却ではなく、むしろ「依存の成熟した形態」であるという考え方が示されている。例えば、乳幼児が親に全面的に依存することで安心感を得て世界を探索できるようになるように、成人においても、信頼できる他者との安定した依存関係は、精神的な安定や自己肯定感の基盤となり、社会的な挑戦を可能にする。このように、他者を信頼し、適切に助けを求める能力は、健全な社会生活を営む上で重要なスキルなのである。

これに対し、本稿が主たるテーマとするのは「不適応的依存(Maladaptive Dependency)」、すなわち依存症である。これは、依存の対象や方法が限定的かつ固定的になり、自己の成長や社会生活を著しく阻害する状態を指す。適応的依存が柔軟で相互的な関係性の中で育まれるのに対し、不適応的依存は一方的で強迫的な性質を持ち、結果として本人や周囲を苦しめることになる。

本稿では、この「不適応的依存」に焦点を絞り、その心理的メカニズムを解明していく。次の章では、まず人間関係における不適応的依存である「対人依存」について、その根源にある愛着の問題から探求を始める。

序論の要点

- 「依存」は単なる意志の弱さではなく、脳機能の変化を伴う医学的・心理学的な「病気」として捉える必要がある。

- 本稿は、依存を「対人依存」と「行動依存」の二つの側面から分析し、その心理的メカニ…

- 依存には、健全な発達の基盤となる「適応的依存」と、生活に支障をきたす「不適応的依存(依存症)」が存在する。本稿は後者に焦点を当てる。

対人依存の心理的メカニズム:愛着と自己の探求

対人依存とは、他者からの承認、愛情、支えなしには自己の精神的安定を保てなくなり、過度に他者に頼り、しがみついてしまう状態を指す。この依存の根源を探る上で、心理学における最も重要な理論の一つがジョン・ボウルビィによって提唱された「愛着理論(Attachment Theory)」である。愛着理論は、人がどのように他者と情緒的な絆を形成し、その絆の質が後の人生における人間関係や自己認識にどう影響するかを説明する。

基盤となる愛着理論(Attachment Theory)

内的ワーキングモデルの形成

愛着理論の中核をなす概念が「内的ワーキングモデル(Internal Working Model)」である。これは、幼少期、特に生後数年間における主要な養育者(多くは母親)との相互作用を通じて形成される、自己と他者に関する信念や期待の認知的な枠組み(スキーマ)を指す。養育者が子どもの発するシグナル(泣く、笑うなど)に敏感に応え、一貫して愛情や安心感を提供すると、子どもは「自分は愛される価値のある存在だ(自己モデル)」そして「他者は信頼でき、助けを求めたときに応えてくれる存在だ(他者モデル)」という肯定的な内的ワーキングモデルを形成する。これが「安定型(Secure)」の愛着スタイルであり、健全な自尊心と他者への信頼感の基礎となる。

この内的ワーキングモデルは、一度形成されると、意識下で自動的に機能し、新たな人間関係の場面においても、対人行動や感情反応の指針となる。いわば、人間関係における「心の地図」や「ナビゲーションシステム」のような役割を果たすのである。(Simply Psychology)

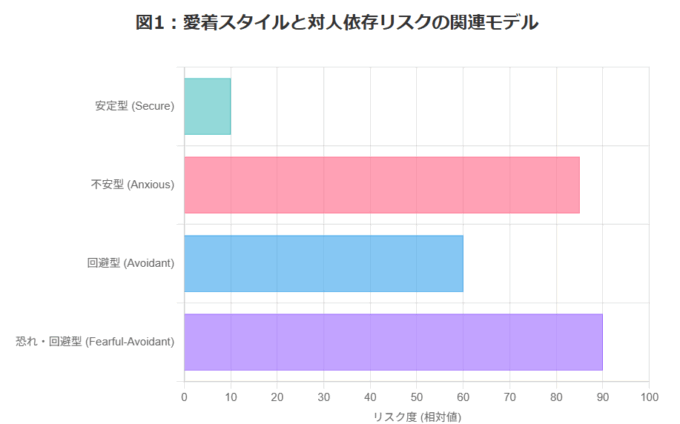

不安定型愛着と依存リスク

一方で、養育者の応答が不安定、拒絶的、あるいは威圧的であった場合、子どもは不安定な内的ワーキングモデルを形成する。これが「不安定型(Insecure)」の愛着スタイルであり、主として「不安型(Anxious/Preoccupied)」と「回避型(Avoidant/Dismissing)」に分類される。

- 不安型愛着:養育者の応答が一貫しない(時々応えるが、無視することもある)環境で育つと形成されやすい。子どもは養育者の関心を引くために、常に不安を抱き、しがみつく行動(過剰なアピール)を見せるようになる。その結果、「自分は独りでは無力で価値がないかもしれない」「他者の関心を常に引きつけていないと見捨てられるかもしれない」というモデルを形成する。成人後は、恋愛関係などで相手の顔色を過度にうかがい、拒絶されることを極度に恐れ、常に承認を求める傾向が強くなる。これが、対人依存、特に情緒的な依存の温床となる。

- 回避型愛着:養育者が一貫して拒絶的・冷淡である環境で育つと形成されやすい。子どもは、愛着欲求を表に出しても無駄である、あるいは罰せられると学習し、感情を抑制し、他者と距離を置くことで自己を防衛しようとする。その結果、「自分は一人でやっていくしかない」「他者は信頼できず、頼るべきではない」というモデルを形成する。成人後は、親密な関係を避け、感情的なつながりを軽視する傾向がある。一見、自立しているように見えるが、その実、他者への不信感と親密さへの恐れが根底にあり、真の意味での健全な依存関係を築くことが困難である。

近年の研究では、これらの不安定な愛着スタイルが、物質使用障害(SUDs)やその他の依存行動のリスクを高めることが繰り返し示されている。物質使用障害と愛着に関するレビュー論文では、不安定な愛着を持つ人々は、自己の内的バランスを保つための健全な対人戦略が欠如しており、その代償として薬物などを使用する「自己治療(Self-medication)」に走りやすいと指摘されている。同様に、縦断的ネットワーク分析研究でも、特に不安型愛着が低い自己信頼感や情緒的依存と強く関連し、依存行動のリスク要因となることが示されている。つまり、他者からの承認や存在そのものが、不安定な自己を支えるための「代償的メカニズム」として機能し、その対象が特定の人間に過度に向かった場合、対人依存が形成されるのである。

愛着と感情調整

不安定な愛着スタイルを持つ人々が依存に陥りやすいもう一つの重要な理由は、感情調整(Emotion Regulation)の困難さにある。安定した愛着を持つ人は、幼少期に養育者との間でネガティブな感情(不安、悲しみなど)を共有し、慰められる経験を通じて、ストレスに直面した際に自己を落ち着かせる内的なスキルを習得する。しかし、不安定な愛着を持つ人は、このスキルが未発達なことが多い。不安型の人は感情を過剰に表出して他者の反応を引き出そうとし(過剰活性化戦略)、回避型の人は感情を抑圧して感じないようにする(非活性化戦略)。どちらの戦略も、感情を健全に処理し、乗り越える上では不適応的である。その結果、彼らはストレスやネガティブな感情を自己調整する能力が低く、その調整機能を他者に過度に委ねるか、あるいは物質や特定の行動に求める傾向が強くなるのである。

対人依存欲求の二つの側面

対人依存をより深く理解するためには、その欲求の内容を分解して考えることが有効である。日本の心理学研究では、対人依存欲求を大きく二つの側面に分けて捉えるアプローチが取られてきた。それは「情緒的依存」と「道具的依存」である。大学生を対象とした研究や依存欲求のタイプを検討した研究によると、これらの概念は以下のように定義される。

- 情緒的依存(Emotional Dependency):「他者との情緒的で親密な関係を通して自らの安定を得ること」を求める欲求。具体的には、認められたい、支えてほしい、慰めてほしい、共感してほしいといった、精神的なつながりや安心感を他者から得ようとする欲求を指す。これは、愛着欲求と密接に関連し、自己の存在価値や安心感を他者との関係性の中に求める側面が強い。

- 道具的依存(Instrumental Dependency):「自身の課題や問題解決のために、他者からの具体的な援助を求めようとする」欲求。具体的には、アドバイスを求める、仕事を手伝ってもらう、情報を教えてもらうといった、目標達成や困難克服のための具体的な手段として他者の助力を得ようとする欲求を指す。

健全な人間関係においては、この二つの依存欲求は状況に応じて柔軟に使い分けられ、バランスが保たれている。例えば、仕事で困難に直面した際には同僚に道具的依存(アドバイスを求める)をし、失恋して落ち込んだ際には友人に情緒的依存(話を聞いてもらい慰めてもらう)をするといった具合である。このように、他者と適切に相互依存関係を築くことは、社会生活における適応的な戦略である。

両者のバランスと不適応

問題が生じるのは、これらのバランスが崩れ、特に「情緒的依存」が過剰かつ固定的になった場合である。情緒的依存が極端に強まると、自己の価値を他者の評価や存在に全面的に委ねてしまうため、相手の言動に一喜一憂し、感情が極度に不安定になる。相手を失うことへの強い恐怖から、相手を束縛したり、自分の意見を押し殺して相手に合わせ続けたりするなど、不健全な関係パターンに陥りやすい。これは、自己の境界線が曖昧になり、相手との関係の中で自己を喪失していくプロセスとも言える。

さらに、依存欲求と行動表出に関する研究では、情緒的依存欲求が高い人は、依存対象となる他者の数が多い傾向があることも示唆されている。これは、一人の対象から十分な安心感が得られない場合、次々と新たな依存対象を探し求める行動につながる可能性を示しており、不安定な人間関係を繰り返す一因となりうる。このように、情緒的依存への過度な偏りは、対人関係における不適応の核心的な要因となるのである。

自己評価と対人関係のダイナミクス

対人依存のメカニズムを解明する上で、自己評価、特に「自尊感情(Self-esteem)」の役割は極めて重要である。自尊感情とは、自分自身を価値ある存在として肯定的に評価する感覚であり、対人依存とは密接な負の相関関係にある。

低い自尊感情と承認欲求

自尊感情が低い人は、自分自身の内に価値の源泉を見出すことが難しいため、その代わりとして外部、すなわち他者からの承認や評価を過度に求める傾向がある。他者からの「すごいね」「好きだよ」といった肯定的なフィードバックが、一時的に自己価値を補強してくれるからである。この構造が、対人依存を強化する悪循環(ループ)を生み出す。

このループは以下のように説明できる。

- 低い自尊感情:根底に「自分には価値がない」という感覚がある。

- 承認欲求の亢進:自己価値の欠如を埋めるため、他者からの承認を強く求める。

- 依存的行動:他者の機嫌を取る、相手に過剰に合わせる、常に連絡を取ろうとするなど、承認を得るための行動に終始する。

- 一時的な安心感:相手から肯定的な反応が得られると、一時的に安心し、自己価値が満たされたように感じる。

- 自律性の喪失と自尊感情のさらなる低下:しかし、この安心感は他者からもたらされたものであり、自己の内に確立されたものではない。依存的行動を続けることで、自分で判断し行動する機会が失われ、ますます「自分一人では何もできない」という感覚が強まり、結果的に自尊感情がさらに低下する。

- ループの強化:低下した自尊感情を補うため、さらに強く他者からの承認を求めるようになり、依存行動がエスカレートする。

「頼りたいのに頼れない」葛藤

対人依存の問題は、単に依存欲求が高いことだけにあるのではない。むしろ、その欲求を適切に表現できない葛藤が、問題をより深刻化させることがある。大学生を対象とした日本の研究は、この点について重要な示唆を与えている。この研究では、依存欲求の高さと、その欲求を実際に行動に移せるかどうかによって学生をグループ分けし、自己評価や対人関係との関連を調査した。

その結果、最も心理的に不健康な状態にあったのは、「依存欲求は高いが、それを表現できない(頼りたいのに頼れない)」グループであった。彼らは、自己評価が最も低く、対人関係においても否定的な認識を持っていることが明らかになった。この結果は、単に他者に頼ることを我慢しているだけでなく、その葛藤自体が「自分は助けを求めることすらできないダメな人間だ」というネガティブな自己認識を強め、孤立感を深めている可能性を示唆している。

一方で、「依存欲求が高く、それを適切に表現できる(頼りたい時に頼れる)」グループは、肯定的な自己評価と良好な対人関係を持っていることが示された。この知見は、対人依存に関する我々の通念に重要な修正を迫るものである。

依存と自立の再定義

これらの研究結果は、依存と自立の関係性を再定義する必要があることを示している。一般的に「自立」とは、他者に一切頼らないことだと考えられがちだが、真の自立とは孤立ではない。むしろ、近年の研究が示唆するように、他者を信頼し、必要な時に適切に助けを求めることができる「健全な依存」こそが、自己効力感(Self-efficacy)や自尊感情を高め、結果として精神的な自立につながるのである。自分が困難な状況に陥った時に助けてくれる他者がいるという信頼感(ソーシャルサポートの認識)は、新たな挑戦への意欲や、失敗から立ち直る力(レジリエンス)の源泉となる。

したがって、対人依存からの回復とは、依存を完全に断ち切ることではなく、不適応で一方的な依存関係から、相互的で適応的な依存関係へと質的に転換していくプロセスであると言える。それは、自己の価値を他者に委ねるのではなく、自己の内に安定した価値観を育みながら、他者と対等な立場で支え合う関係を築いていく学びの過程なのである。

対人依存の要点

- 対人依存の根源には、幼少期の養育者との関係で形成される「愛着スタイル」があり、特に「不安定型愛着」は依存リスクを高める。

- 不安定な愛着は、感情調整能力の未熟さや低い自己評価につながり、他者への過度な依存を「自己治療」や「代償的メカニズム」として用いる原因となる。

- 対人依存欲求は「情緒的依存」と「道具的依存」に分けられ、特に情緒的依存への過度な偏りが不適応な関係を生みやすい。

- 「頼りたいのに頼れない」という葛藤は、自己評価を著しく低下させ、問題を深刻化させる。健全な依存行動は、むしろ自尊感情や自立を促進する。

行動依存のメカニズム:報酬系、認知、そして習慣化

対人依存が「関係性」への依存であるのに対し、行動依存(Behavioral Addiction)は、特定の「行為」への依存である。ギャンブル、インターネットゲーム、SNS、買い物、ポルノ視聴など、その対象は多岐にわたる。これらの行動は、物質を摂取するわけではないが、薬物依存と驚くほど類似したメカニズムによって脳を支配し、個人の生活を破壊する力を持つ。そのメカニズムを理解するためには、「脳の報酬系」「認知の歪み」「習慣化のプロセス」という三つの鍵を解き明かす必要がある。

脳の報酬系とドーパミンの役割

快感と強化学習

人間の脳には、生存に必要な行動(食事、性行為、社会的交流など)を促進するための「報酬系(Reward System)」と呼ばれる神経回路が備わっている。この回路の主要な部分は、中脳の腹側被蓋野(VTA)、側坐核、前頭前野などから構成される。Yale Medicineの記事によると、我々が生存に有益な行動をとると、VTAから側坐核へ神経伝達物質である「ドーパミン」が放出される。ドーパミンは「快感物質」とも呼ばれ、強い喜びや高揚感をもたらす。この快感が「報酬」となり、脳はその行動を「良いこと」として学習し、再びその行動を繰り返すように動機づけられる。これが「強化学習」の基本的な仕組みである。

行動依存の対象となる行為、例えばスロットマシンで当たりが出た瞬間や、オンラインゲームで希少なアイテムを手に入れた時、SNSで多くの「いいね」がついた時などは、この報酬系を自然な報酬よりもはるかに強く、そして効率的に刺激する。米国国立薬物乱用研究所(NIDA)は、薬物がこの回路を「過剰に活性化させる」と説明しているが、強力な行動依存も同様の作用を持つ。特に、ギャンブルやゲームのように「予測不可能な報酬(Variable Reward)」が与えられる場合、ドーパミンの放出はより強力になり、行動への渇望は一層強まることが知られている。

「ハイジャック」される脳

問題は、この強力な刺激が繰り返し与えられることで、脳がその異常な状態に適応しようとすることである。脳は、過剰なドーパミンに晒されると、その感受性を低下させようとする。具体的には、ドーパミンを受け取る受容体の数を減らしたり、ドーパミンの生成自体を抑制したりする。その結果、以前と同じ行動をとっても同程度の快感が得られなくなる。これが「耐性(Tolerance)」の形成である。ゲーム依存に関する解説では、このメカニズムが覚醒剤などの薬物依存と類似していると指摘されている。

さらに、依存行動がない状態では、脳内のドーパミンレベルが通常よりも低い状態になってしまう。これにより、強い不快感、イライラ、不安、抑うつ気分などが生じる。これが「離脱症状(Withdrawal Symptoms)」である。この不快な状態から逃れるために、本人は再び依存行動に駆り立てられる。この段階になると、行動の動機は「快感を得るため(正の強化)」から「不快感を避けるため(負の強化)」へとシフトしていく。NIDAは、このプロセスにおいて、ストレスや不安に関わる扁桃体の活動が過敏になることも指摘している。こうして、脳の報酬系は依存行動によって「ハイジャック」され、本人の意思とは無関係に、行動を強迫的に繰り返すサイクルが完成する。

報酬欠乏仮説

依存が進行すると、報酬系の機能不全はさらに深刻化する。耐性の形成により、依存行動以外の日常的な活動、例えば友人との会話、美味しい食事、趣味などでは、もはや十分な快感(ドーパミン放出)が得られなくなってしまう。これを「報酬欠乏仮説(Reward Deficiency Syndrome)」と呼ぶ。世界が色あせて見え、何事にもやる気が起きず、喜びを感じられない状態(アンヘドニア)に陥る。この虚無感を埋めることができるのは、強力な刺激を与えてくれる依存行動だけとなり、結果として依存への渇望はさらに強まる。この悪循環が、依存症からの脱却を極めて困難にしているのである。

認知の歪み(Cognitive Distortions)が依存を強化する

行動依存、とりわけギャンブル依存症の形成と維持において、脳の生物学的な変化と並んで決定的な役割を果たすのが「認知の歪み」である。認知の歪みとは、現実を不正確に、あるいは非合理的に解釈する思考パターンを指す。これらの誤った信念は、依存行動を正当化し、損失が出ても行動を継続させる強力な心理的エンジンとなる。

米国心理学会(APA)の報告でも、ギャンブル依存症が他の依存症と異なる特徴として、この認知の歪みが顕著であることが強調されている。以下に、代表的な認知の歪みを挙げる。

具体的な認知の歪みの例

- コントロールの錯覚(Illusion of Control):これは、サイコロの振り方、スロットマシンのボタンの押し方、特定の席に座ることなど、自分の行動が偶然に支配されるゲームの結果に影響を与えられると信じ込むことである。例えば、「強く念じながらレバーを引けば当たりやすい」といった考えがこれにあたる。この錯覚は、プレイヤーに無力な偶然のゲームを、あたかもスキルが通用するゲームであるかのように感じさせ、負けが込んでも「やり方が悪かっただけだ、次はうまくやれる」と考えさせ、ギャンブルを続けさせる動機となる。

- ギャンブラーの誤謬(Gambler’s Fallacy):これは、独立した確率事象が互いに影響し合うと誤って信じることである。典型的な例は、ルーレットで赤が10回連続で出た後、「次は黒が出る確率が高いはずだ」と考えることだ。実際には、毎回のスピンは独立しており、次に赤が出る確率も黒が出る確率も変わらない。しかし、この誤謬は「そろそろ流れが変わるはずだ」という期待を抱かせ、損失を取り返そうとさらに大きな賭けに走らせる原因となる。

- ニアミス効果(Near-Miss Effect):「あと一つ絵柄が揃えば大当たりだった」というような、惜しい負け(ニアミス)を経験すると、脳はそれを完全な負けではなく、勝ちに近いものとして処理する。研究によれば、ニアミスは勝利時と同様に脳の報酬系を活性化させ、ドーパミンを放出させることがある。これにより、実際には負けているにもかかわらず、プレイヤーは「もう少しで勝てる」という感覚を強く抱き、プレイを継続する意欲が掻き立てられる。スロットマシンなどでは、この効果を意図的に利用してプレイヤーの射幸心を煽るように設計されている場合もある。

- 勝ちの記憶の選択的想起(Selective Recall of Wins):人間の記憶は公平ではない。ギャンブル依存症の人は、数少ない大きな勝ちの記憶を鮮明に思い出す一方で、数多くの負けの記憶は軽視したり、忘れたりする傾向がある。これにより、自分のギャンブルの収支を全体としてプラスであるかのように錯覚し、「自分はギャンブルが上手い」「最終的には勝てる」という非現実的な楽観主義を維持してしまう。

これらの認知の歪みは、単独で、あるいは複合的に作用し、ギャンブラーの判断力を麻痺させる。彼らは、客観的な確率や損失の事実から目をそらし、自らが作り出した非合理的な信念の体系の中で行動を続ける。この心理的な罠こそが、経済的破綻や人間関係の崩壊といった破滅的な結果に至るまでギャンブルをやめられなくさせる、強力な要因なのである。

統合モデルによる理解:I-PACEモデル

行動依存のメカニズムは、脳の報酬系の問題だけでも、認知の歪みだけでも完全には説明できない。これらは相互に関連し、複雑なプロセスの中で依存を形成・維持する。この全体像を理解するために、近年の研究で注目されているのが「I-PACEモデル(Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution model)」である。

I-PACEモデルは、Brandらによって提唱された理論的フレームワークであり、特にインターネット関連の依存(ゲーム、SNS、ポルノなど)の発生と維持を説明するために開発された。このモデルは、依存が単一の原因ではなく、複数の要因の相互作用によって生じるという視点に立っている。

モデルの解説

I-PACEは、以下の要素の頭文字を取ったものである。

- Person(個人特性):個人の持つ脆弱性。これには、遺伝的素因、特定の性格特性(衝動性、神経質傾向など)、精神疾患(うつ病、不安障害など)、そして前述した不安定な愛着スタイルなどが含まれる。

- Affect(感情):感情や気分の状態。ストレス、孤独感、退屈、抑うつ気分といったネガティブな感情が、依存行動への引き金(トリガー)となる。

- Cognition(認知):認知のあり方。これには、依存行動に対する期待(「ゲームをすれば気分が晴れるはずだ」)や、前述した「認知の歪み」などのインターネット関連の認知バイアスが含まれる。

- Execution(実行機能):自己制御や意思決定を司る脳の機能。特に、衝動を抑制する能力(抑制制御)の低下が重要な役割を果たす。

スマートフォン依存に関する研究などでも応用されているこのモデルは、依存行動が以下のプロセスを経て生じると説明する。

- 特定の個人特性(P)を持つ人が、ストレスなどの感情的(A)なきっかけに遭遇する。

- その際、特定の行動が気分を良くするという認知的(C)な期待やバイアスが活性化される。

- これらの感情的・認知的反応(渇望)が、脳の前頭前野が司る実行機能(E)、特に衝動を抑える力を低下させる。

- 結果として、衝動的に依存行動(例:ゲームを始める)を実行してしまう。

- その行動によって一時的な満足感や苦痛からの解放(報酬)が得られ、その経験が「この行動は有効だ」という認知をさらに強化する(強化学習)。

- このサイクルが繰り返されることで、特定のきっかけに対して自動的に渇望が生じ、行動が習慣化・強迫化していく。

脆弱性 (性格, 遺伝, 精神状態)

(ストレス, 孤独感, 特定の場所/時間)

渇望, 気分変調

期待, 認知バイアス

衝動制御の低下

(ゲーム, ギャンブル, SNS)

(快感, ストレス軽減) → 学習・習慣化

理論の統合

I-PACEモデルの最大の強みは、これまで個別に議論されがちだった生物学的要因(報酬系=Affect)、心理的要因(認知の歪み=Cognition)、そして個人の素因(Person)を一つの連続したプロセスとして統合的に説明できる点にある。このモデルは、なぜ同じ状況に置かれても依存症になる人とならない人がいるのか(個人特性の違い)、なぜ特定の気分になると行動に走りやすいのか(感情の役割)、そしてなぜ一度始めるとやめられないのか(認知と実行機能の問題)といった問いに対して、包括的な枠組みを提供する。行動依存の全体像を体系的に理解する上で、I-PACEモデルは極めて有用なツールであると言えるだろう。

行動依存の关键要点

- 行動依存は、脳の報酬系をハイジャックし、ドーパミンを介した強化学習によって形成される。薬物依存と同様に「耐性」と「離脱症状」を伴う。

- 「コントロールの錯覚」や「ギャンブラーの誤謬」などの「認知の歪み」が、非合理的な行動を正当化し、依存を維持・強化する強力な心理的要因となる。

- I-PACEモデルは、個人の脆弱性(P)、感情(A)、認知(C)、実行機能(E)の相互作用として行動依存を説明する統合的フレームワークである。

- 依存行動は、快感を得るためだけでなく、ストレスや不快な感情から逃れるための「負の強化」によっても強く動機づけられる。

相互作用と影響:二つの依存は如何に絡み合うか

対人依存と行動依存は、それぞれ異なるメカニズムを持つ一方で、現実の臨床場面では密接に絡み合い、互いを強化し合う関係にあることが多い。対人関係における問題が行動依存の引き金となり、その行動依存がさらに対人関係を悪化させるという負のスパイラルは、依存症からの回復を困難にする主要な要因である。この章では、二つの依存の相互作用と、それがもたらす広範な影響、そして回復へのアプローチについて論じる。

対人関係の問題が行動依存の引き金に

孤独感と現実逃避

人間は本質的に社会的な生き物であり、他者とのつながりは精神的健康の根幹をなす。しかし、対人関係で深刻な悩みを抱えていたり、社会的に孤立していたりする場合、その苦痛は耐え難いものとなる。社会的な孤立ストレスに関する研究では、孤独感が精神疾患のリスクを高めることが示されている。このような状況において、インターネットやゲームの世界は、魅力的な避難場所として機能する。現実世界で得られない所属感や承認、達成感を、仮想空間で手軽に得ることができるからだ。

例えば、オンラインゲームでは、ギルド(チーム)に所属して仲間と協力し、困難な目標を達成することで、強い一体感や有能感を得られる。SNSでは、自分の投稿に「いいね」がつくことで、手軽に承認欲求を満たすことができる。これらの体験は、現実世界での対人関係のストレスや孤独感を一時的に忘れさせてくれる。しかし、これは根本的な問題解決ではなく、あくまで一時的な痛みの緩和に過ぎない。現実から逃避すればするほど、現実の対人スキルは向上せず、孤立はさらに深まる。そして、その苦痛から逃れるために、ますます仮想世界に没入していくという悪循環に陥りやすい。

愛着と自己治療仮説

この関係は、前述した愛着理論と「自己治療(Self-medication)」仮説によって、より深く説明できる。物質使用障害と愛着に関する理論モデルの研究で示されたように、不安定な愛着スタイルを持つ人は、感情調整や自己肯定感の維持に困難を抱えている。彼らは、安定した対人関係を通じてこれらの内的ニーズを満たすことが難しいため、その代わりとなるものを探す傾向がある。これが「自己治療」である。

薬物やアルコールがその典型例だが、行動依存も同様の機能を果たしうる。

- 不安型愛着の人は、見捨てられることへの強い不安を抱えている。彼らにとって、常に誰かと繋がっていられるSNSや、自分の存在が常に求められるオンラインゲームは、孤独感を紛らわすための格好のツールとなりうる。

- 回避型愛着の人は、現実の親密な人間関係に強いストレスを感じる。彼らにとって、感情的な関与を最小限に抑えつつ、自分のペースで他者と関われるインターネットの世界は、安全でコントロールしやすい対人関係の場として機能することがある。

このように、対人関係で満たされない愛着欲求や感情的ニーズを、特定の行動によって補おうとする試みが、行動依存の入り口となるケースは少なくない。

対人依存とSNS依存の親和性

特に、対人依存とSNS依存は極めて高い親和性を持つ。他者からの承認や評価に自己価値を委ねる対人依存的な傾向は、SNSのプラットフォーム上で先鋭化して現れる。フォロワー数、投稿への「いいね」やコメントの数といった数値化された評価は、承認欲求を直接的に刺激する。自分の投稿が他者にどう見られているかを常に気にし、肯定的な反応がなければ不安になり、否定的なコメントに深く傷つく。これは、対人依存における「他者の顔色をうかがい、評価に一喜一憂する」という心理構造が、デジタル空間で再現・増幅されたものに他ならない。SNSは、対人依存的な欲求を持つ人々にとって、一時的な満足と絶え間ない不安を提供する、強力な依存の装置となりうるのである。

依存がもたらす心理・社会的影響

依存症が進行すると、その影響は個人の心の中にとどまらず、生活のあらゆる側面に及ぶ。特に、対人依存と行動依存が絡み合うことで、深刻な「負のスパイラル」が生じることが多い。

(根本原因)

(一時的な苦痛緩和)

(家族との衝突、孤立、経済問題)

(罪悪感、無力感)

多岐にわたる影響

- 心理面:依存行動に没頭している時間以外は、常に抑うつ気分や強い不安感に苛まれるようになる。依存症は、うつ病や不安障害といった他の精神疾患と合併(コモビディティ)することが非常に多い。また、「やめられない自分」に対する自己嫌悪から、自己肯定感は著しく低下し、感情の起伏が激しくなるなど、情緒が不安定になる。

- 社会面:依存行動が生活の中心となることで、本来果たすべき社会的役割(学生、会社員、親など)が疎かになる。学業不振や退学、仕事でのパフォーマンス低下や失職につながることも珍しくない。特にギャンブル依存症では、借金を重ねることで経済的に破綻し、時には窃盗などの犯罪行為に手を染めて社会的信用を完全に失うケースもある。

- 身体面:行動依存は、身体の健康にも悪影響を及ぼす。インターネットやゲームへの没頭は、運動不足、不規則な食事による栄養の偏り、そして深刻な睡眠障害を引き起こす。心身の健康が損なわれることで、さらにストレス対処能力が低下し、依存から抜け出しにくくなる。

回復へのアプローチ:認知行動療法(CBT)の役割

このように複雑に絡み合った依存症からの回復には、専門的な治療アプローチが必要不可欠である。その中でも、多くの研究でその有効性が証明されているのが「認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy, CBT)」である。CBTは、依存行動の根底にある不適応な「認知(考え方)」と「行動」のパターンに焦点を当て、それらをより現実的で健康的なものに変えていくことを目指す心理療法である。

日本の依存症治療機関でも広く用いられているCBTは、対人依存と行動依存の両方に対して有効なアプローチを提供する。

CBTの適用

- 行動依存に対して:

- 機能分析:まず、どのような状況(トリガー)で、どのような思考や感情が湧き起こり、依存行動に至るのかを詳細に分析する(これを機能分析と呼ぶ)。

- 認知の再構成:次に、そのプロセスで生じている「認知の歪み」(例:「ギャンブルで負けを取り返せるはずだ」)を特定し、それが本当に現実的な考え方なのかを客観的な証拠と照らし合わせて検証する。そして、よりバランスの取れた現実的な思考に置き換えていく練習をする。

- コーピングスキルの習得:最後に、依存行動の引き金となるストレスや渇望に直面した際に、依存行動に頼るのではなく、別の健全な対処法(コーピングスキル)を用いる訓練を行う。例えば、運動する、友人に電話する、趣味に没頭するなど、代替行動のレパートリーを増やしていく。

- 対人依存に対して:

- スキーマの特定:CBTは、対人依存の根底にある「内的ワーキングモデル」に働きかける。例えば、「私は見捨てられる存在だ」「他者に認められなければ価値がない」といった、中核的な信念(スキーマ)を特定する。

- 信念の再評価:その信念が、過去の経験から形成されたものであることを理解しつつも、現在の全ての人間関係に当てはまるわけではないことを検証していく。自己や他者に対する否定的な自動思考を捉え、その妥当性を吟味する。

- 対人関係スキルの訓練:健全な自己肯定感を育み、他者と対等な関係を築くための具体的なスキルを学ぶ。例えば、自分の意見を適切に主張するアサーショントレーニングや、他者との境界線を引く練習などを行う。

重要なのは、CBTによる治療が、単に「依存行動をやめる」ことだけを目的とするのではないという点である。その根底にある心理的な問題、すなわち、不適応な思考パターン、感情調整の困難さ、低い自己評価、そして不健全な対人関係パターンに包括的に対処することで、再発を防ぎ、より豊かで満足のいく人生を再構築することを目指す。依存からの回復は、行動の変容だけでなく、自己理解と自己変革を伴う、深い学びのプロセスなのである。

相互作用と影響の要点

- 対人関係の悩みや孤独感は、行動依存の強力な引き金となる。不安定な愛着を持つ人が、満たされないニーズを依存行動で「自己治療」しようとすることがある。

- 依存行動は、さらなる対人関係の悪化や社会的問題を引き起こし、そのストレスがまた依存を強化するという「負のスパイラル」を生み出す。

- 依存症の影響は、うつや不安などの心理面、失業や経済的困窮などの社会面、睡眠障害などの身体面と、多岐にわたる。

- 認知行動療法(CBT)は、不適応な認知と行動のパターンを修正することで、行動依存と対人依存の両方に有効な治療アプローチである。

結論:依存の理解から「健全な関わり」へ

本稿では、「依存」という複雑な現象を、心理学的なアプローチから多角的に分析してきた。対人依存と行動依存という二つの側面から、その形成メカニズム、相互作用、そして個人に及ぼす深刻な影響を明らかにしてきた。最終章として、これまでの議論を総括し、依存という問題に対する我々の向き合い方について、今後の展望を提示したい。

本稿の要約と核心的メッセージ

本稿を通じて明らかになった核心的なメッセージは、依存が単一の原因によるものではなく、複数の要因が絡み合った複合的な問題であるということだ。要約すると、以下の点が挙げられる。

- 二つの駆動メカニズム:依存は、大きく「対人依存」と「行動依存」に大別される。前者は主に、幼少期の経験に根差す「愛着と自己評価の問題」によって駆動される。後者は主に、「脳の報酬系と認知の歪み」という生物学的・認知的メカニズムによって駆動される。

- 相互作用の重要性:これら二つの依存は独立しているのではなく、密接に相互作用する。対人関係の苦悩が行動依存への逃避を促し、その行動依存がさらなる孤立を招くという悪循環は、依存症の典型的なパターンである。

- 「病」としての理解:最も重要なことは、依存が個人の「意志の弱さ」や「道徳的な欠陥」の問題ではなく、深い心理学的・生物学的基盤を持つ「こころの病」であるという視点である。この理解は、本人を責めるのではなく、適切な支援へとつなげるための第一歩となる。

この認識を持つことで、我々は依存に苦しむ人々に対して、非難ではなく共感と理解をもって接することができるようになる。そして、彼らが回復の道を歩み始めるために必要な、安全で受容的な環境を提供することの重要性を理解できるだろう。

「依存」の反対は「つながり」

では、依存からの回復とは、何を意味するのだろうか。多くの人は、依存の反対は「自立」や「禁欲」だと考えるかもしれない。しかし、より本質的な答えは、ジャーナリストのヨハン・ハリが提唱したように、「つながり(Connection)」にあるのかもしれない。

本稿で見てきたように、依存の根底には、しばしば孤独感や孤立、所属感の欠如が存在する。人は、健全なつながりを失ったとき、その空白を埋めるために、不健全な対象(特定の人物、物質、行動)に依存する。だとすれば、回復のプロセスとは、単に依存対象から物理的に離れること(断絶)だけでは不十分である。むしろ、失われた「健全なつながり」を、他者や社会、そして自分自身との間で再構築していくプロセスこそが、回復の核心であると言える。

目指すべきは、完全な孤立としての自立ではない。それは、本稿の序盤で述べた「適応的な依存」、すなわち、他者を信頼し、支え、そして支えられる「相互依存(Interdependence)」の関係性を築くことである。自分の弱さや助けを求める気持ちを安心して表現できる安全な人間関係の中で、人は自己肯定感を育み、ストレスに対処する力を取り戻していく。自助グループ(例:アルコホーリクス・アノニマス)が多くの依存症回復者にとって重要な役割を果たすのは、まさにこの「安全なつながりの場」を提供するからに他ならない。

今後の展望と読者への問いかけ

スマートフォンが身体の一部となり、SNSが主要なコミュニケーションツールとなった現代社会において、我々は誰もが行動依存や対人依存のリスクと無縁ではいられない。アルゴリズムは我々の注意を引きつけ、報酬系を刺激し続けるように最適化されている。グーグル元社員が警鐘を鳴らすように、テクノロジーは我々の依存的な側面を巧みに利用する。このような環境の中で、我々はどう生きていくべきか。

本稿の分析は、最終的に一つの問いを我々自身に投げかける。それは、「自分自身の心の欲求と、どう健全に関わっていくか」という問いである。承認されたい、楽しみたい、不安から逃れたい、孤独を癒したい――これらの欲求は、人間として自然なものである。問題は、欲求そのものではなく、それを満たすための手段が、自己の成長や他者との関係性を損なう不適応なものになっていないか、という点にある。

依存のメカニズムを理解することは、他者を理解するためだけでなく、自分自身を深く省察するための強力なレンズとなる。我々は、自分の行動や感情の背後にある欲求に気づき、それが健全な形で満たされているか、あるいは不健全な代償行為に陥っていないかを自問する必要がある。そして、もし不健全なパターンに気づいたならば、勇気をもって助けを求め、他者との「健全なつながり」の中で、より良い関わり方を学んでいくことが可能である。

依存の克服は、個人の課題であると同時に、社会全体の課題でもある。孤立ではなく、つながりを育む社会。断絶ではなく、受容を重んじる文化。そのような環境を築いていくことこそが、この時代における最も効果的な「依存症対策」なのかもしれない。

コメント