序章:世界を席巻する「HINOMARU」— 黄金時代の到来

2025年8月17日、オレゴン州ポートランド。岩井明愛が米女子(LPGA)ツアー「ポートランド・クラシック」で最終日に圧巻の「66」をマークし、通算24アンダーで逃げ切り優勝を果たした。これは、彼女にとって待望の米ツアー初勝利であると同時に、今シーズンの日本勢の躍進を象徴する出来事だった。NHKニュースによると、この勝利は2025年シーズンにおける日本勢の5勝目であり、特筆すべきは、米ツアーに挑戦したルーキー4人(竹田麗央、西郷真央、岩井千怜、岩井明愛)全員が勝利を挙げるという快挙を成し遂げたことだ。GDOニュースは「日本勢“圧巻”の情勢」と報じ、その勢いはとどまるところを知らない。

岩井明愛の優勝は、単独のニュースではない。そのわずか2週前には、山下美夢有がメジャー最終戦「AIG女子オープン(全英女子)」を制覇。さらに遡れば、3月に竹田麗央が「ブルーベイLPGA」で、4月には西郷真央がメジャー「シェブロン選手権」で、5月には岩井明愛の双子の妹・千怜が「リビエラマヤオープン」で、それぞれ米ツアー初優勝を飾っている。笹生優花は2024年に続き「全米女子オープン」を制し、古江彩佳も「エビアン選手権」でメジャータイトルを獲得した。リーダーボードの上位に日本人選手の名前が並ぶ光景は、もはや日常となりつつある。

この現象は、かつてないほどの規模と質を伴っている。樋口久子、岡本綾子といった偉大な先駆者が切り拓いた道を、宮里藍が世界基準へと引き上げ、渋野日向子が心理的な壁を打ち破った。そして今、彼女たちに憧れた新世代が、体系化された育成システムと国内ツアーの熾烈な競争を経て、満を持して世界へと羽ばたき、次々と結果を出しているのだ。

「なぜ今、これほどまでに日本人女子ゴルファーは強いのか?」

この問いは、多くのゴルフファンやメディアが抱く純粋な疑問だろう。それは単なる偶然や、特定の「天才」の出現だけでは説明がつかない。本稿では、この問いに答えるべく、日本女子ゴルフ界の歴史的背景を紐解きながら、現在の成功を支える「環境的要因(育成システムやツアー改革)」と「個人的要因(選手の意識変化やメンタリティ)」の両面から、最新のデータと関係者の証言を交えて深く掘り下げていく。これは、日本女子ゴルフ界に訪れた「黄金時代」の構造を解き明かす試みである。

第1部:礎を築いた先駆者たち — 日本女子ゴルフ挑戦の歴史

現在の日本女子ゴルフ界の隆盛は、決して一朝一夕に築かれたものではない。それは、何十年にもわたる先駆者たちの孤独な挑戦と、組織としての基盤を着実に固めてきた歴史の積み重ねの上にある。彼女たちが流した汗と涙、そして打ち立てた金字塔が、今日の選手たちが世界で戦うための礎となっているのだ。

黎明期から世界への扉を開くまで

日本のゴルフ史は1901年、イギリス人貿易商アーサー・ヘスケス・グルームが六甲山にコースを造成したことに始まる。男子プロの誕生は1920年だが、女子プロが歴史の表舞台に登場するのは、それから40年以上も後のことである。当初、ゴルフは富裕層の男性のスポーツという側面が強く、女性が職業としてゴルフをプレーする環境は皆無に等しかった。

転機となったのは1960年代だ。1961年に「全日本ゴルフ場女子従業員競技会」が開催され、プロを目指す28人の“女子プロの卵”たちが集結した。この動きが礎となり、1967年、ついに日本プロゴルフ協会内に女子部が発足。これが現在の日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)の母体となる。翌1968年には、記念すべき第1回「日本女子プロゴルフ選手権大会」と、後の「日本女子オープン」の前身となる「TBS女子オープン」が開催され、日本女子ゴルフはプロスポーツとしての第一歩を踏み出した。

伝説のパイオニア:樋口久子と岡本綾子

黎明期の国内ツアーを牽引し、そして世界への重い扉をこじ開けたのが、樋口久子である。国内で圧倒的な強さを誇り、JLPGAツアー通算69勝という不滅の記録を持つ彼女は、1977年、ついに歴史的偉業を成し遂げる。米LPGAツアーのメジャー大会「全米女子プロゴルフ選手権」で優勝。これは、男女通じて日本人初の海外メジャー制覇であり、日本ゴルフ界を震撼させた。この勝利は、単なる1勝以上の意味を持っていた。それは、体格や環境で劣ると考えられていた日本人でも、世界の頂点に立てることを証明した瞬間であり、後進の選手たちに計り知れない勇気と夢を与えた。

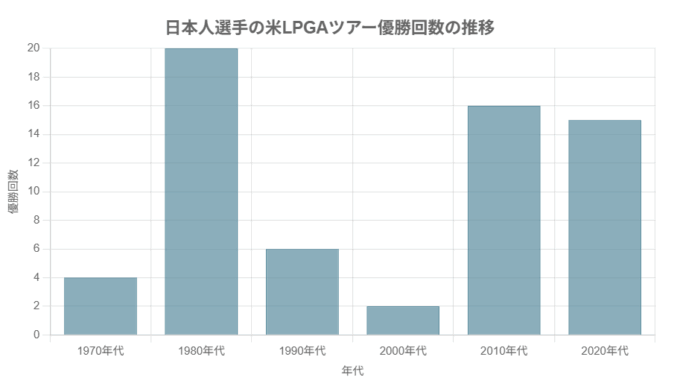

樋口が切り拓いた道を、さらに押し広げたのが岡本綾子だ。1981年に国内ツアー賞金女王に輝くと、翌年から本格的に米ツアーに参戦。そこで彼女が見せたパフォーマンスは、まさに圧巻だった。正確無比なショットを武器に、米LPGAツアーで通算17勝を記録。1987年には、外国人選手として初の米ツアー賞金女王に輝いた。この17勝という数字は、今なお日本人選手の最多記録として燦然と輝いている。岡本の活躍は、「メジャーで勝つ」という一点の輝きだけでなく、「世界で勝ち続ける」ことの現実性を証明した。彼女の存在により、海外ツアーはもはや夢物語ではなく、実力さえあれば挑戦できる具体的な舞台として認識されるようになったのである。

第1部の要点

- 日本女子ゴルフの組織的基盤は1967年のJLPGA(当時は女子部)発足によって築かれた。

- 樋口久子の1977年メジャー制覇は、日本人が世界で勝てることを証明した歴史的快挙である。

- 岡本綾子の米ツアー17勝と賞金女王獲得は、「世界で勝ち続ける」ことの可能性を示し、海外挑戦の現実性を高めた。

- 現在の成功は、こうした先駆者たちの挑戦と実績という土台の上に成り立っている。

第2部:意識改革の連鎖 —「憧れ」から「目標」へのパラダイムシフト

先駆者たちが物理的に切り拓いた「世界への道」は、21世紀に入り、後進の選手たちの「意識」に劇的な変化をもたらすことで、新たな次元へと進化した。それは、遠い「憧れ」の存在だった海外メジャーや世界ランキング1位が、手の届く具体的な「目標」へと変わるパラダイムシフトだった。この意識改革には、二人のキープレイヤーが触媒として大きく作用した。

第一の衝撃波「宮里藍エフェクト」

2003年、宮里藍はアマチュアながらプロのトーナメントで優勝し、鮮烈なデビューを飾る。その後、国内で圧倒的な人気と実力を誇った彼女は、2006年から米LPGAツアーに本格参戦。そして2010年、ついに日本人初の世界ランキング1位の座に就いた。オリンピック公式サイトの記事が指摘するように、世界ランキング制度がなかった時代の岡本綾子の実績は計り知れないが、宮里の「世界1位」という称号は、客観的な指標として日本のゴルフファンに強烈なインパクトを与えた。

宮里藍がもたらした影響、いわゆる「宮里藍エフェクト」の本質は、二つの側面にある。第一に、彼女は体格的に恵まれているわけではなかった。しかし、卓越したショートゲームと精神力で世界のトップに立ったことで、「パワーで劣る日本人でも、技術とマネジメントを磨けば世界の頂点を狙える」という新たな成功モデルを提示した。識者が語るように、彼女が背中で示した「得意技を磨き抜けば世界で戦える」という事実は、後の世代に大きな影響を与えた。

第二に、彼女はコミュニケーションの壁を乗り越えた。かつて多くの日本人選手が苦しんだ言葉の壁に対し、宮里は積極的に英語でコミュニケーションを取り、海外の選手やメディアとの間に良好な関係を築いた。彼女自身、「言葉の壁をやぶれなかったら、自分の居場所って作れなくて、1人でやっていかなければいけない」と語り、自らその壁を乗り越える努力をした。この姿勢は、海外でプレーすることの心理的ハードルを大きく下げ、後の選手たちがよりスムーズにツアーに溶け込むための道筋を作った。海外メディアが「彼女は日本人選手がここでプレーするチャンスを与えた」と称賛したように、宮里藍は日本の女子ゴルフ界全体の扉を開いた存在だったのである。(THE ANSWER)

第二の衝撃波「渋野日向子ショック」

宮里藍が「世界で戦うための道筋」を示したとすれば、その道を誰もが通れる高速道路へと変えたのが、渋野日向子だ。2019年、当時まだ国内ツアーを主戦場としていた彼女が、初出場の海外メジャー「AIG女子オープン(全英女子)」でいきなり優勝。屈託のない笑顔と攻撃的なプレースタイルは「スマイリング・シンデレラ」として世界中の注目を集めた。

この「渋野日向子ショック」が与えたインパクトは、宮里藍のそれとはまた異なる性質を持っていた。それは、エリート街道を歩んでこなかった選手の突然のメジャー制覇が、多くの選手の固定観念を破壊したことにある。ツアーコーチの森守洋氏が「渋野選手がぶっ壊して全英女子で勝った。そしたら周りの子たちが、『渋野選手が勝ったんなら自分もいけるかも』っていう思考が脳の中で生じた」と分析するように、彼女の優勝は一種の「デストロイヤー(破壊者)」として機能した。ナショナルチームの経験がなくても、海外ツアーの経験が豊富でなくても、メジャーは勝てる。この事実は、同世代や後輩の選手たちにとって、これ以上ないほどの刺激となった。

渋野の優勝は、宮里藍を見て育った「黄金世代」(1998年度生まれ)のポテンシャルが本物であることを証明し、彼女たちに続く「プラチナ世代」「ダイヤモンド世代」といった若い才能が、より早い段階から世界を意識するきっかけとなった。遠い憧れだったメジャータイトルが、一気に現実的な目標へと変わった瞬間だった。

意識の変化がもたらした行動変容

二つの大きな衝撃波を経て、日本人選手の意識は明確に行動へと結びついていく。その最も顕著な例が、米LPGAツアーの出場権をかけた最終予選会(Qシリーズ)への挑戦者の増加だ。

かつては国内ツアーで確固たる地位を築いたトッププロが満を持して挑戦する場であったが、近年では若手選手がキャリアの早い段階で挑戦するケースが急増している。2024年シーズン終了後には、2年連続年間女王の山下美夢有、その年の年間女王に輝いた竹田麗央、そして岩井明愛・千怜のツインズといったトップ選手たちがこぞってQシリーズへの挑戦を表明した。(GDOニュース)

彼女たちの言葉からは、意識の変化が明確に見て取れる。岩井姉妹は「メジャーを経験していく中で、徐々に海外ツアーに挑戦したいと考えていった」と語り(GDOニュース)、竹田麗央も海外メジャー初出場で「すごく楽しかったのでアメリカに行きたいなと思った」と、挑戦への意欲を語っている。(ALBA.Net)

これは、「海外挑戦=特別なこと」ではなく、「キャリアプランの一環」として捉える新世代のマインドセットを象徴している。渋野の優勝によって「自分もできるかもしれない」という可能性の扉が開かれ、宮里が示したように海外で戦うための具体的な方法論が共有されるようになった。この意識の変革こそが、現在の日本人選手の海外流出と、それに伴う成功の連鎖を生み出す最大の原動力となっているのである。

第2部の要点

- 宮里藍の世界ランキング1位達成は、体格で劣っても技術と精神力で世界の頂点に立てることを証明し、海外挑戦の心理的ハードルを下げた。

- 渋野日向子のメジャー制覇は、エリート経歴がなくとも世界で勝てることを示し、多くの選手の「自分もできる」という意識を覚醒させた。

- これらの意識改革により、海外挑戦は「特別な憧れ」から「現実的なキャリアプラン」へと変化し、若手選手の積極的なQシリーズ挑戦につながっている。

- メンタリティのパラダイムシフトが、現在の日本人選手のグローバルな活躍の基盤となっている。

第3部:「世界で勝つ」ための設計図 — JLPGAと育成システムの進化

選手の意識改革という内発的な変化と並行して、彼女たちを支え、育てる外部環境もまた、この10年で劇的な進化を遂げた。特に、日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)による戦略的なツアー改革と、日本ゴルフ協会(JGA)と連携した体系的なジュニア育成システムは、選手の国際競争力を飛躍的に高めるための「設計図」として機能している。個々の才能を組織的に強化する仕組みが、現在の黄金時代を必然のものへと近づけた。

JLPGAの戦略的ツアー改革

JLPGAは2013年に初の中期経営計画を策定して以来、明確なビジョンを持ってツアー改革を断行してきた。その根底にあるのが「世界で勝つ!」というスローガンだ。JLPGA公式サイトで詳述されているように、この目標達成のため、多岐にわたる施策が実行された。

具体的な施策

- 試合形式の高度化:世界のメジャートーナメントの主流である4日間大会の比率を増加させた。これにより、選手は体力と精神力の持続性が求められるより過酷な環境に慣れることができる。さらに、コースセッティングにおいても、グリーンの速さや硬さ、ラフの長さなどを多様化させ、優勝スコアがイーブンパーから20アンダー超まで幅広く設定されるようになった。これは、選手が様々な状況に対応できる技術的・戦略的な引き出しを増やすことを目的としている。韓国メディアも「日本のメジャーはコースが非常に難しかった」と舌を巻くほど、そのレベルは向上している。

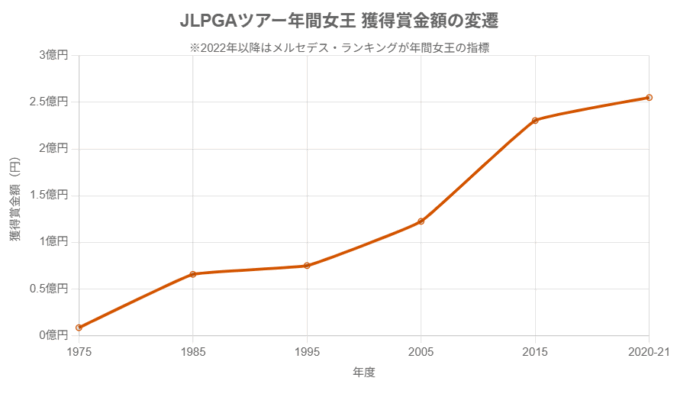

- 評価基準のグローバル化:選手の年間を通じた実力を評価する指標を、従来の賞金ランキングから「メルセデス・ランキング」に一本化した。このランキングは、各大会の順位に応じてポイントを付与する方式で、海外メジャーの成績もポイントに加算される。これにより、国内ツアーに専念する選手も常に世界を意識せざるを得なくなり、選手のモチベーション向上と海外挑戦の奨励につながっている。

- ステップ・アップ・ツアーの強化:下部ツアーである「ステップ・アップ・ツアー」の改革は、若手育成の観点から特に重要である。1991年に始まったこのツアーは、2017年に女子世界ゴルフランキング(ロレックス・ランキング)の対象ツアーとして認定された。これにより、選手は下部ツアーでプレーしながら世界ランキングのポイントを獲得でき、トップツアーへの道筋がより明確になった。現在、レギュラーツアーと下部ツアーの両方が世界ランキングの対象となっているのは、米国、欧州、日本、韓国の4ツアーのみであり、日本の育成環境がいかに整備されているかを示している。

- データ活用の推進:選手のプレーを多角的に分析する「スタッツ」の項目を大幅に拡充。2016年以前は7項目だったが、2019年までに30項目まで増やした。これにより、選手は自身の強みや弱みを客観的な数値で把握し、科学的なアプローチで技術向上に取り組めるようになった。

体系化されたジュニア育成

トップレベルの競争環境整備と同時に、その舞台に立つ選手を育てるジュニア育成システムも大きく進化した。JLPGAとJGAが連携し、裾野の拡大からトップエリートの強化まで、一貫した育成体制を構築している。

JGAナショナルチームの役割:アマチュアゴルフを統括するJGAは、トップジュニアを選抜し「ナショナルチーム」として強化している。特筆すべきは、2015年にオーストラリアからガレス・ジョーンズ氏をヘッドコーチとして招聘したことだ。世界水準の強化プログラムを導入し、技術指導だけでなく、スポーツ科学に基づいたフィジカルトレーニングや栄養学、心理学の教育も実施している。近年では、オンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ」と提携し、選手の語学力向上もサポートしており(JGAニュース)、世界で戦うための総合的な人間力を育成している。

JLPGAによる裾野の拡大:JLPGAは、より早い段階で子供たちがゴルフに触れる機会を創出している。2000年に設立された「JLPGAジュニア育成基金」を元に、「JLPGA放課後クラブ」や親子で参加できるイベントなどを全国で開催。ゴルフの楽しさを伝え、将来のゴルフ愛好者やスター選手を育てることを目的としている。これらの活動は、ゴルフの普及と次世代育成の両面に貢献している。

JLPGAが展開するジュニア育成プログラム「放課後クラブ」

JLPGAが展開するジュニア育成プログラム「放課後クラブ」

指導者育成の専門化:選手の成長には質の高い指導者が不可欠である。JLPGAは「ティーチングプロフェッショナル資格認定制度」を設け、指導者の専門性を担保している。この資格はA級とB級に分かれており、段階的な講習を経て取得する。2025年度からは新たな募集も開始され、きめ細やかな指導ができる女性コーチの育成に力を入れている。さらに、「ジュニアゴルフコーチ」という専門資格も設け、子供たちの人格形成も含めた指導ができる人材を育成している。(JLPGA公式サイト)

テクノロジーとコーチングの進化

育成システムの整備に加え、テクノロジーの進化も選手のレベルアップを加速させている。特に、弾道測定器「トラックマン」の普及は革命的だった。かつては感覚に頼らざるを得なかったスイングの課題が、飛距離、打出角、スピン量といった具体的なデータとして可視化されるようになった。山下美夢有が2020年夏にトラックマンを購入してから飛躍したように、多くの選手が科学的根拠に基づいてスイング改善に取り組む環境が整った。

同時に、これらのデータを解析し、選手一人ひとりに合った指導を行うプロコーチの存在も大きい。渋野日向子を指導した青木翔氏や辻村明志氏、笹生優花がアドバイスを求めるキャメロン・マコーミック氏など、世界レベルの知見を持つコーチたちが、選手のポテンシャルを最大限に引き出している。彼らは技術指導だけでなく、選手のメンタル面にも寄り添い、二人三脚で世界への挑戦をサポートしている。

第3部の要点

- JLPGAは「世界で勝つ!」をスローガンに、4日間大会の増加やタフなコース設定、メルセデス・ランキングへの一本化など、戦略的なツアー改革を断行した。

- 下部ツアーであるステップ・アップ・ツアーを世界ランキング対象とすることで、若手が世界へ羽ばたくための明確な道筋(パスウェイ)を整備した。

- JGAナショナルチームは海外コーチ招聘や科学的トレーニングを導入し、JLPGAはジュニア向けプログラムで裾野を拡大するなど、体系的な育成システムが確立されている。

- トラックマンなどのテクノロジー活用と、専門的なプロコーチの存在が、選手の科学的なレベルアップを後押ししている。

第4部:新世代の肖像 — なぜ彼女たちは強いのか?

整備された環境と変化した意識の中で育った新世代の選手たちは、今、続々と世界の大舞台でその才能を開花させている。彼女たちの成功は、個々の努力の賜物であると同時に、日本女子ゴルフ界が培ってきた強さの証明でもある。ここでは、現在のトップ選手たちをケーススタディとして、その成功要因を具体的に分析する。

竹田麗央:国内ツアーが生んだパワーヒッター

2024年のJLPGAツアーで8勝を挙げ、圧倒的な強さで年間女王に輝いた竹田麗央。彼女の最大の武器は、平均260ヤードを超えるツアー屈指の飛距離だ。そのパワーは、国内ツアーで培われたものである。JLPGAが推進するタフなコースセッティングの中で、飛距離という明確なアドバンテージを磨き上げた。2024年の「TOTOジャパンクラシック」優勝で米ツアー出場権を獲得すると、2025年シーズンからは即座に米ツアーに参戦し、3月の「ブルーベイLPGA」で早々に初優勝を飾った。(GDOニュース)

竹田の成功は、現在のJLPGAツアーのレベルの高さと、そこでトップに立つことが世界で通用する実力の証明になることを示している。彼女の「どんな状況でも常に攻め続けるプレースタイル」(ブログ「女子プロゴルフ応援日記」)は、飛距離が有利に働く現代の米ツアーの潮流とも合致しており、JLPGAの育成戦略が正しかったことを体現する存在と言える。

西郷真央:逆境を乗り越えたメンタルの強さ

西郷真央のキャリアは、決して順風満帆ではなかった。2022年に開幕戦で待望のツアー初優勝を飾ると、そこから一気に5勝を挙げたが、その後はスランプも経験した。しかし、彼女はその逆境を自己分析とたゆまぬ努力で乗り越え、2024年末に米ツアーのQシリーズを突破。挑戦2年目の2025年4月、メジャー大会「シェブロン選手権」で劇的な優勝を遂げた。これは、日本人選手による5大メジャー全制覇を達成する歴史的な勝利でもあった。(ブログ「アメリカA級プロが感じた西郷真央選手の魅力」)

さらに、2024年シーズンには、並み居る強豪を抑えてLPGAルーキー・オブ・ザ・イヤー(新人王)を獲得。これは1990年の小林浩美以来、実に34年ぶりの快挙だった。彼女は受賞に際し、「尊敬する日本の先輩たちでさえ成し遂げられなかったもの」とその価値を語った。西郷の強さは、技術だけでなく、困難な状況から這い上がる精神的な成熟にある。国内ツアーでの悔しい経験が、彼女をより強い選手へと成長させ、世界の舞台で花開く礎となった。

岩井明愛・千怜:ツインズが拓く新たな道

岩井明愛・千怜の双子姉妹の存在は、新世代の登場を最も象徴しているかもしれない。幼い頃から共に競い合い、支え合ってきた二人は、プロ転向後、ほぼ同時に頭角を現した。そして2024年末、二人揃って米ツアーのQシリーズに挑戦し、見事に出場権を獲得。その決断は「ずっと一緒にいるし、そこは阿吽の呼吸」だったという。

そして迎えた2025年シーズン、二人は世界を驚かせる。まず5月に妹の千怜が「リビエラマヤオープン」で米ツアー初優勝を飾ると、8月には姉の明愛が「ポートランド・クラシック」で優勝。双子姉妹が同一シーズンに、しかもルーキーイヤーに揃って米ツアーで優勝するのは史上初の快挙だった。(GDOニュース)

彼女たちの姿は、若い頃から海外挑戦を明確な目標として捉え、それを実現していく現代の選手たちのマインドセットを体現している。姉妹という最も身近なライバルであり、最高の理解者でもある存在が、互いを高め合い、プレッシャーを分かち合う。このユニークな関係性が、二人を世界レベルの選手へと押し上げる原動力となっている。

山下美夢有:努力で築いたオールラウンダー

2022年、2023年と2年連続でJLPGAツアーの年間女王に輝いた山下美夢有。彼女は、いわゆるパワーヒッターではない。その強さは、卓越したショットの精度とコースマネジメント能力、そしてショートゲームの上手さにある。宮里藍が示した「体格で劣っても勝てる」という道を、現代において最も高いレベルで体現している選手の一人だ。

彼女のキャリアは、絶え間ない努力の軌跡でもある。海外ツアーに挑戦する中で、当初は飛距離不足を補うためにトレーニングで「海外仕様」を目指した時期もあった。しかし、それが自身の持ち味を消してしまうことに気づき、「自分のゴルフ」を貫く道を選んだ。(ALBA.Net)その結果、2025年のメジャー「AIG女子オープン」で優勝。家族の強力なサポート、特にコーチである父との「深夜の作戦会議」(note「メンタラボ」)に象徴されるような、地道な努力が世界最高峰の舞台で結実した瞬間だった。

山下の優勝は、パワーだけが全てではない現代ゴルフにおいて、自身の強みを最大限に磨き上げることの重要性を改めて示した。彼女の成功は、多様なタイプの選手が世界で活躍できる可能性を示唆している。

第4部の要点

- 竹田麗央は、国内ツアーのハイレベルな競争が生んだパワーヒッターであり、JLPGAの育成戦略の成功を証明している。

- 西郷真央は、国内でのスランプを乗り越えた精神的な強さを武器にメジャーを制覇し、34年ぶりの新人王に輝いた。

- 岩井ツインズは、姉妹で切磋琢磨しながら共に海外挑戦し、史上初のルーキーイヤー同時優勝を達成した新世代の象徴である。

- 山下美夢有は、地道な努力で自身の強みを磨き上げたオールラウンダーであり、パワー以外の多様な勝ち方があることを示した。

第5部:成功の好循環 — スポンサーとメディアが作るエコシステム

選手の意識改革や育成システムの進化に加え、彼女たちを取り巻く「エコシステム」の存在も、日本女子ゴルフの強さを語る上で欠かせない。手厚い企業スポンサー、世界でも類を見ないほど人気の高い国内ツアー、そして活発なメディア報道。これらが相互に作用し、選手が競技に集中し、さらなる高みを目指せるポジティブなサイクルを生み出している。

手厚い企業サポート

日本の女子プロゴルファーの多くは、複数の企業とスポンサー契約を結んでいる。キャップやウェアには企業のロゴが並び、その数は時に10社を超えることもある。これは、世界のゴルフ界でも非常に特異な環境だ。自動車、電機、金融、食品、航空など、多種多様な業界のトップ企業が選手を支援している。(東海登山)

この手厚いサポートは、選手に経済的な安定をもたらす。高額な遠征費やトレーニング費用を気にすることなく、競技に集中できる環境は、パフォーマンス向上に直結する。特に、キャリアの浅い若手選手にとっては、この支援が世界へ挑戦するための大きな後ろ盾となる。

企業側にとっても、女子ゴルフは魅力的な投資対象だ。選手たちのクリーンなイメージ、メディアでの高い露出度、そしてゴルフというスポーツが持つ富裕層やビジネス層へのリーチ力は、ブランド価値向上に大きく貢献する。(SPOVAL)選手の活躍が企業の知名度を上げ、それがさらなるスポンサー契約につながるという好循環が生まれている。

世界一の人気を誇る国内ツアー

日本の女子ゴルフツアー(JLPGAツアー)のもう一つの特徴は、その圧倒的な人気にある。賞金総額では米LPGAツアーに及ばないものの、観客動員数やメディアの注目度においては、世界一と言っても過言ではない。ツアーコーチの森守洋氏が「女子ツアーで世界一成功しているのが日本」と語るように、毎週のように多くのギャラリーが詰めかけ、テレビ中継も高視聴率を記録する。

この熱狂的な人気が、選手をスターへと押し上げる。メディア露出が増えることで選手の知名度が上がり、ファンが増え、それがまた新たなスポンサー獲得へとつながる。選手は、大観衆の前でプレーするというプレッシャーのかかる環境に常に身を置くことで、精神的にも鍛えられる。この経験は、海外のメジャートーナメントのような大舞台でも物怖じしない強さの源泉となっている。

国内ツアーの人気と企業サポートが密接に連携し、選手を育成・強化し、世界へ送り出す。そして、世界で活躍した選手がメディアで取り上げられることで、国内ツアーの人気がさらに高まる。この強力なエコシステムこそが、日本女子ゴルフの持続的な強さを支える基盤なのである。

課題:国内ツアーの空洞化懸念

一方で、この成功のサイクルには潜在的なリスクも存在する。トップ選手の相次ぐ海外流出による「国内ツアーの空洞化」である。山下、竹田、岩井姉妹といったスター選手が主戦場を米国に移すことで、国内ツアーの魅力や競争レベルが低下するのではないかという懸念は、以前から指摘されている。(ALBA.Net)

JLPGAは、次世代のスターを育成し、ツアー全体の魅力を維持・向上させるという難しい課題に直面している。トップ選手が海外で活躍し、その姿に憧れてジュニアが育ち、国内ツアーが新たなスターを生み出す。このサイクルをいかに円滑に回し続けるかが、今後の日本女子ゴルフ界の持続的な発展の鍵を握るだろう。海外挑戦を奨励しつつ、国内ツアーの価値も高めていくという、絶妙なバランス感覚が求められている。

第5部の要点

- 日本の女子ゴルファーは、世界的に見ても手厚い複数企業からのスポンサーシップを受けており、経済的に安定した環境で競技に集中できる。

- JLPGAツアーは観客動員数やメディアの注目度で世界トップクラスの人気を誇り、選手をスターへと押し上げる強力なプラットフォームとなっている。

- 企業サポートと国内ツアー人気が相互に作用し、選手を育成・強化して世界へ送り出すというポジティブなエコシステムが形成されている。

- 一方で、トップ選手の海外流出が続くことによる「国内ツアーの空洞化」は、今後の持続的な発展に向けた課題として存在する。

結論:必然として訪れた黄金時代と、日本女子ゴルフの未来

2025年シーズンに見られる日本人女子ゴルファーの歴史的な躍進は、単なる偶然の産物ではない。それは、数十年にわたる挑戦の歴史の上に、二つの巨大な歯車が完璧に噛み合った結果として訪れた、いわば「必然の黄金時代」である。

第一の歯車は、**「メンタルの壁の破壊」**だ。樋口久子、岡本綾子といった先駆者が物理的に切り拓いた道を、宮里藍が「世界No.1」という称号と共に精神的な道標へと変えた。彼女の存在は、「体格で劣っても世界で戦える」という希望を植え付けた。そして、渋野日向子の衝撃的なメジャー制覇が、その希望を「自分にもできる」という確信へと昇華させた。これにより、「海外」は遠い憧れの地から、キャリアプランに組み込まれる現実的な目標へと変貌を遂げた。

第二の歯車は、**「世界で勝つための育成システム」**の構築である。JLPGAは「世界で勝つ!」という明確なビジョンの下、4日間大会の増加やタフなコースセッティング、メルセデス・ランキングへの一本化といった戦略的なツアー改革を断行。同時に、下部ツアーを世界ランキング対象とするなど、若手が世界へ羽ばたくための道筋を整備した。JGAナショナルチームによる科学的・国際的な強化プログラムと、JLPGAによる裾野拡大と指導者育成が連携し、才能を体系的に伸ばす土壌が完成した。

この二つの歯車が噛み合った結果、高い技術力と「世界で勝つ」という強い意志を併せ持った新世代が次々と誕生した。竹田麗央、西郷真央、岩井姉妹、山下美夢有といった選手たちは、このシステムが生み出した最高傑作であり、彼女たちの成功がさらなる後進を刺激するという、強力な好循環が今、生まれている。

この日本の躍進は、客観的な視点からも注目されている。かつて女子ゴルフ界を席巻した韓国のメディアは、「日本の女子ゴルフはなぜ強い?」という分析記事を次々と掲載し、「韓国はLPGAツアーを避けるが、日本はむしろ出ていこうという雰囲気がある」「競争相手から学ぶべきことは、学ばなければならない」と、日本の挑戦する姿勢を評価している。(Yahoo!ニュース エキスパート)これは、日本の取り組みが世界的に見ても先進的であり、その成果が明確に表れていることの証左に他ならない。

しかし、この黄金時代を持続可能なものにするためには、新たな課題も視野に入れなければならない。トップ選手の海外流出による国内ツアーの空洞化を防ぎ、世界一の人気を誇る国内ツアーの魅力をいかに維持・向上させていくか。世界への挑戦をサポートし続けることと、その挑戦の土台となる国内基盤を強化すること。この両立こそが、日本女子ゴルフ界に課せられた次なるテーマである。

確かなことは、彼女たちの挑戦はまだ始まったばかりだということだ。先人たちが築き、システムが磨き上げた才能は、これからも世界の大舞台で輝きを放ち続けるだろう。日本女子ゴルフの物語は、今、最もエキサイティングな章に突入したのである。

コメント