「会社を辞めたいけれど、上司に言い出せない」「引き止めにあって辞めさせてもらえない」——。そんな悩みを抱える労働者の間で、「退職代行サービス」の利用が広がっています。このサービスは、本人に代わって会社に退職の意思を伝えてくれるもので、近年ではメディアで取り上げられる機会も増え、その認知度は9割を超えるとの調査結果もあります。

しかし、一見便利なサービスに見える一方で、「違法ではないのか?」「利用後にトラブルにならないか?」といった不安の声も少なくありません。本記事では、退職代行サービスの基本的な仕組みから、法的な位置づけ、料金相場、そして利用する際のメリット・デメリットまでを網羅的に解説します。退職を検討している方が、自分に合った選択をするための一助となれば幸いです。

第1部:退職代行サービスの基本を徹底解説

退職代行サービスとは?その仕組みと背景

退職代行サービスとは、労働者が会社を退職したいと考えた際に、本人に代わってその意思を勤務先に伝達するサービスです。利用者は業者に料金を支払うことで、上司や人事担当者と直接顔を合わせることなく、退職手続きを進めることができます。

このサービスが生まれた背景には、日本特有の労働環境が深く関わっています。主な理由として、以下のような点が挙げられます。

- 言い出しにくい職場環境:「お世話になったのに申し訳ない」「人手不足の状況で言い出せない」といった、退職を「裏切り」と捉えがちな文化的背景。

- ハラスメントの存在:上司からのパワーハラスメントやセクシャルハラスメントが原因で、直接対話することに恐怖を感じるケース。

- 不当な引き止め(慰留ハラスメント):退職を伝えても「後任が見つかるまで待ってほしい」などと先延ばしにされたり、脅迫的な言動で引き止められたりする問題。

本来、労働者には民法で「退職の自由」が保障されており、正社員(無期雇用契約)であれば、退職の意思を伝えてから2週間が経過すれば雇用契約は終了します。しかし、この基本的なルールが現場で守られないケースも多く、第三者の介入が必要となる状況が生まれているのです。

退職代行の利用が広がる理由

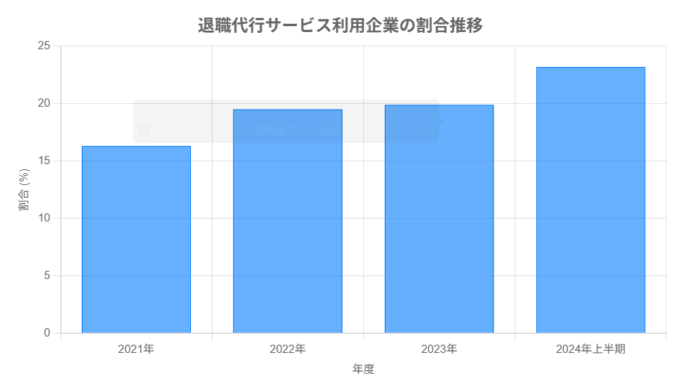

退職代行サービスの利用は、特に若年層を中心に年々増加傾向にあります。マイナビの調査によると、2024年上半期には約4社に1社(23.2%)が「退職代行を利用して退職した人がいた」と回答しており、この割合は年々上昇しています。

このデータは、退職代行がもはや特殊な選択肢ではなく、一般化しつつあることを示しています。利用者の年代は20代が中心ですが、30代、40代、さらには50代以上にも広がりを見せており、世代を問わず「辞められない」という悩みが存在することを示唆しています。

【重要】退職代行の3つの運営元と法的な違い

退職代行サービスを選ぶ上で最も重要なのが、運営元による法的な権限の違いを理解することです。サービスは大きく分けて「民間企業」「労働組合」「弁護士」の3種類があり、それぞれ対応できる業務範囲が法律で定められています。

弁護士法第72条では、弁護士資格のない者が報酬を得る目的で、交渉や和解といった「法律事務」を行うことを「非弁行為」として禁止しています。この規定が、退職代行サービスの業務範囲を分ける大きな境界線となります。

以下に3つの運営元の特徴と違いをまとめます。

| 運営元 | 対応可能な業務 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 民間企業 | 退職意思の伝達のみ | 料金が比較的安い。単純に「辞める」と伝えてもらうだけで十分な場合に適している。 | 有給消化や未払い賃金、退職日などの交渉は一切できない。交渉を行うと非弁行為となり違法。会社側が交渉を拒否した場合、それ以上の対応は期待できない。 |

| 労働組合 | 退職意思の伝達+交渉 | 憲法で保障された団体交渉権に基づき、会社と合法的に交渉できる。有給消化、退職日の調整、未払い賃金の請求などが可能。弁護士より費用を抑えつつ交渉を依頼できる。 | 利用者は一時的にその労働組合に加入する必要がある。会社から損害賠償請求をされるなど、裁判沙汰になった場合の法廷対応はできない。 |

| 弁護士 | 伝達+交渉+法的措置 | 依頼者の代理人として、交渉から訴訟まで全ての法律事務に対応可能。損害賠償請求やハラスメントに対する慰謝料請求など、複雑な法的トラブルにも対応できる。 | 3つの運営元の中で最も料金が高い傾向にある。 |

特に注意が必要なのは、「弁護士監修」を謳う民間業者です。これはあくまで業者の運営が適法であるかを弁護士がチェックしているだけであり、依頼者の代理人として弁護士が交渉を行うわけではありません。

第2部:実践編!退職代行サービスの使い方と選び方

退職代行の利用フロー:相談から退職完了まで

退職代行サービスの利用は、一般的に以下の流れで進みます。多くの業者ではLINEやメールでのやり取りが中心で、直接会ったり電話したりする必要がない場合がほとんどです。

- 相談・問い合わせ:まずは公式サイトやLINEから、無料で相談します。自分の状況(雇用形態、勤続年数、退職希望日、交渉したいことの有無など)を伝え、サービス内容や料金を確認します。

- 申し込み・支払い:サービス内容に納得したら、正式に申し込み、料金を支払います。支払い方法は銀行振込やクレジットカードが一般的です。

- 業者による会社への連絡:業者が依頼者に代わって会社に連絡し、退職の意思を伝えます。この時点で、依頼者は会社と直接連絡を取る必要がなくなります。

- 退職手続き:退職届や会社からの貸与物(健康保険証、社員証、PCなど)を郵送で返却します。必要な書類(離職票、源泉徴収票など)の送付を業者経由で依頼します。

- 退職完了:会社から退職関連書類が届けば、手続きは完了です。

料金相場と注意点

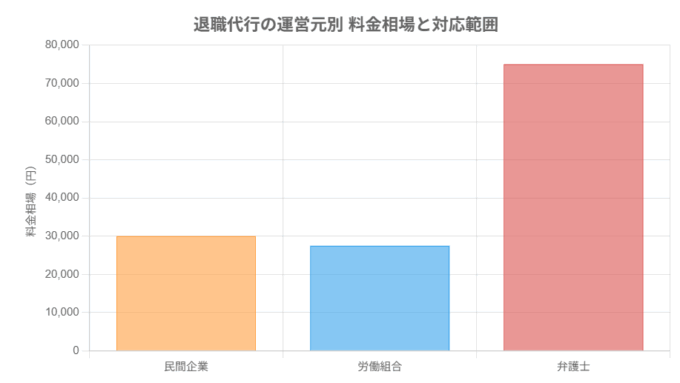

退職代行の料金は、運営元やサービス内容によって大きく異なります。以下はおおよその相場です。

- 民間企業:10,000円~50,000円

- 労働組合:25,000円~30,000円

- 弁護士:50,000円~100,000円以上(交渉内容により変動)

料金を選ぶ際の注意点として、安さだけで選ぶのは危険です。特に相場より極端に安い業者は、必要なサポートが受けられなかったり、違法な交渉を行ってトラブルを招いたりするリスクがあります。また、基本料金は安くても、オプション料金が追加で発生するケースもあるため、契約前に総額とサービス範囲をしっかり確認することが重要です。

失敗しない退職代行サービスの選び方

自分に合ったサービスを選び、スムーズに退職するためには、以下の3つのポイントを押さえましょう。

- 自分の状況と目的を明確にする

最も重要なのは、「自分は何を依頼したいのか」をはっきりさせることです。「ただ辞める意思を伝えてほしい」だけなのか、「有給休暇を全て消化したい」「未払いの残業代を請求したい」といった交渉事があるのか、あるいは「会社から訴えられる可能性があり不安だ」という状況なのか。目的によって選ぶべき運営元は自ずと決まります。 - 運営元とサービス内容を確認する

第1部で解説した通り、運営元によって法的にできることが異なります。交渉が必要な場合は労働組合か弁護士、法的なトラブルに発展しそうな場合は弁護士一択です。公式サイトで運営元の情報(会社名、代表者名、所在地、労働組合名や弁護士法人名)が明確に記載されているかを確認しましょう。 - 実績と口コミ、返金保証の有無をチェックする

これまでの退職成功率や、利用者からの評判も重要な判断材料です。また、「退職できなかった場合に全額返金」といった保証制度がある業者は、サービスの質に自信がある証拠とも言え、安心して依頼しやすいでしょう。

第3部:退職代行がもたらす影響と課題

利用者側のメリットとデメリット

退職代行サービスは、利用者にとって多くのメリットがある一方で、デメリットやリスクも存在します。

【メリット】

- 精神的負担の軽減:上司と直接対峙するストレスから解放され、心理的なハードルが大幅に下がる。

- 即時性と確実性:依頼すれば即日対応してくれる業者も多く、引き止めにあうことなく確実に退職手続きを進められる。

- 時間と労力の節約:面倒なやり取りを代行してもらうことで、転職活動や心身の回復に時間を使える。

【デメリット】

- 費用の発生:本来であれば自分でできる手続きに、数万円の費用がかかる。

- 悪質な業者とのトラブル:料金を支払ったのに連絡が取れなくなる、違法な交渉で事態を悪化させるなどのリスクがある。

- 業務の引き継ぎが困難:出社せずに退職するため、十分な引き継ぎができず、同僚に迷惑をかけてしまう可能性がある。

- 転職への影響(限定的):利用自体が転職で不利になることは稀ですが、面接で退職理由を説明する際に工夫が必要になる場合があります。

企業側の受け止めと対応

突然、代行業者から従業員の退職連絡を受けた企業側は、驚きや戸惑い、時には「非常識だ」「大迷惑だ」といった否定的な感情を抱くことも少なくありません。

しかし、法的には、退職の意思表示は代理人を通じて行うことが可能であり、企業は原則としてこれを拒否できません。 企業が取るべき適切な対応は以下の通りです。

- 業者の身元と本人の意思確認:まずは連絡してきた業者が何者で、本当に従業員本人からの依頼なのかを確認します。

- 法に則った手続きの遂行:退職の意思が確認できれば、引き止めなどは行わず、粛々と退職手続きを進めます。

- 交渉相手の見極め:民間企業から交渉を持ちかけられた場合は、非弁行為にあたるため応じる義務はありません。交渉は労働組合か弁護士とのみ行います。

重要なのは、退職代行を使われたという事実を単なる「問題行動」として片付けるのではなく、「なぜ従業員は直接言えなかったのか」という組織課題として捉え、職場環境の改善につなげる視点です。

社会的な意味:退職文化と労働環境への問いかけ

退職代行サービスの普及は、単なる個人の退職問題にとどまらず、日本の労働社会全体に重要な問いを投げかけています。

「退職代行が『退職』を社会的に議論するきっかけになっていることで、これまで避けられてきた問題が表に出て、働き方を見直す機会になっているのは大きな進歩と言えます」

—— 退職代行モームリ 谷本慎二氏

このサービスが存在し、需要が伸び続けているという事実は、多くの職場で従業員が本音を言えない、あるいは言っても受け入れられないという深刻なコミュニケーション不全が存在することの裏返しです。ハラスメントの防止、相談しやすい窓口の設置、そして何より従業員が安心して「辞めたい」と伝えられる健全な組織文化の構築が、企業側には求められています。

退職代行は、問題のある労働環境から労働者を守る「最後の砦」としての役割を担う一方で、その存在自体が日本社会の労働課題を浮き彫りにしているのです。

まとめ

退職代行サービスは、精神的な負担なく、確実かつ迅速に会社を辞めたいと考える労働者にとって、非常に有効な選択肢です。しかし、その利便性の裏には、運営元による法的な制約や料金、悪質業者の存在といった注意すべき点が多くあります。

最も重要なのは、「交渉が必要かどうか」を基準に、自分の状況に合った運営元(民間企業・労働組合・弁護士)を選ぶことです。単に意思を伝えるだけであれば民間企業で十分ですが、有給消化や未払い賃金の請求など、会社との交渉が必要な場合は労働組合か弁護士への依頼が不可欠です。

このサービスが社会に広がる背景には、個人の問題だけでは済まされない根深い労働環境の問題があります。退職代行の利用を検討する際は、サービスの内容を正しく理解し、慎重に業者を選ぶとともに、なぜ自分がこのサービスを必要としているのかを考えることが、次のステップへ前向きに進むための鍵となるでしょう。

コメント