はじめに

近年、人工知能(AI)の急速な進歩は世界の労働市場に大きな変化をもたらしつつあります。特に生成AI(例:ChatGPT)の登場により、多くの職種が自動化や業務効率化の影響を受け始めています。日本でもAI技術の導入が進み、業種や職種によって労働者がAIに「暴露」される度合いに差が生まれています。本レポートでは、日本の労働市場におけるAI露出格差(AIへの暴露度合いの差異)とその背景について、職種・業種、性別・年齢・所得、地域などの観点から分析します。また、AI導入による労働者の再配置・転職の可能性、必要となる再教育(リスキリング)の必要性と現状、政策的支援策や企業の対応、そして国内外の成功事例・失敗事例についても整理します。

AI技術の進歩と労働市場への影響

AI技術はこの数十年で飛躍的に進歩し、汎用技術として社会・経済のあらゆる分野に広がっています。特に近年注目される生成AIは、大量のデータを学習した大規模言語モデルにより文章や画像を自動生成できるため、専門性の高い文章作成やコーディングなど多様なタスクを短時間で行えるようになりました。これにより、従来人間が手掛けていた業務の一部または全部をAIが代替・補完する可能性が高まり、労働市場に大きな影響を与えています。

AIの導入による労働市場への影響は複合的です。まず、業務効率化や生産性向上の効果が期待されています。例えば、従来型AIの導入で企業レベルの生産性が0~11%向上し、生成AIではタスクレベルで10~56%の生産性向上が報告されています。このようにAI活用により人間の手間が省けるため、企業は効率的に業務を遂行できます。一方で、AIによって業務の自動化・代替が進むことで、特定の職種の雇用や働き方が変化するリスクも高まっています。過去の技術革新(電化やコンピュータ導入)でも、一部の労働者の雇用が変化した経緯がありますが、AIはそれまで自動化が難しかった知的・創造的なタスクにも適用可能であるため、影響範囲は広がります。総務省の調査によれば、2015年に野村総研とオックスフォード大学が共同で示した「日本の労働人口の約49%がAIやロボットで代替可能になる」との試算は、現在でも有効性が示唆されています。

さらに、AIは新たな需要創出や職業の変革にも寄与しています。AIを活用した新産業やサービスが生まれ、それに伴い新しい専門職が登場しています。例えば、AIモデルのトレーニングやデータサイエンティスト、AIコンサルタント、AIシステム管理者などが需要を呼びます。こうした新たな雇用機会は、既存職種の代替ではなく追加の雇用創出となり得ます。実際、AIの導入が進む中でも、人間ならではの創造性や人間関係を要する業務には引き続き需要が残るとの指摘もあります。例えば、人間の医師や介護士、エンターテイナーなどの職種はAIが完全に代替することは困難であり、むしろ人間の知見とAIの知見を組み合わせた協働が期待されています。

もっとも、AI技術の進歩は必ずしも直ちに失業者の増加を意味するわけではありません。技術導入によって一部の職種では働き方の変化や業務内容の変更が起こりますが、他方で新たな職業や働き方が生まれ、社会全体の雇用や生産性が向上する可能性もあります。しかし、その変化を円滑に受け入れるには、人材の再配置や再教育が不可欠です。AIへの暴露度合いが高い労働者は、自らの職種が変化したり他の職種への転換が求められる可能性があります。次章以降では、日本の労働市場におけるAI露出格差の具体的な現状を、職種・業種、性別・年齢・所得、地域といった観点から詳しく見ていきます。

日本におけるAI露出格差の現状

日本の労働市場では、業種や職種によってAIへの暴露度合いに大きな差が見られます。ある職種・業種ではAI導入が進み既にAIを活用する場面が増えているのに対し、他の職種・業種ではAIへの触れ合いが少なく、変化への適応が遅れていると言えます。この差異はAI露出格差と呼ばれ、以下のような要因が考えられます。

- 業種別のAI導入度合い:製造業や金融業、情報通信業など一部の先行業種では、生産現場や業務処理でAIが既に活用され始めています。一方で、小売業や飲食業、農林水産業などではAI導入が進みにくい分野もあります。総務省の調査によれば、2022年時点で日本企業のAI導入率は53%に達し、前年から約10ポイント上昇しています。このデータは、日本企業全体でAI活用が急速に拡大していることを示しています。

- 職種別のAI露出度:職種ごとに業務内容やスキル要件が異なるため、AIに暴露される可能性も大きく異なります。例えば、事務職やデータ処理系職種では定型的なデータ入力や文書処理が多く、AIによる自動化の余地が大きい傾向があります。一方で、医療・介護、教育、アート・クリエイティブなどの職種では人間ならではの判断や創造性が必要なため、AIによる代替が進みにくいと考えられます。

- 企業規模別の差異:大企業ほどAI導入やデジタル化に先行しやすく、中小企業ほど遅れるケースがあります。大企業は資金やリソースが豊富で試行錯誤ができる反面、中小企業は導入コストやIT人材不足などでAI活用が進みにくいという課題があります。総務省の白書でも、AI導入に際して企業規模の格差が指摘されています。

- 地域別の差異:都市部と地方部でもAI露出度に差があります。都市部(特に東京など)ではデジタル人材やIT企業が集中し、AI技術の導入が進んでいます。一方、地方の中小企業や地域産業ではAI導入が遅れているケースが多く、地域格差が生まれています。この地域格差については後述します。

以上のように、日本ではAI露出度合いに業種・職種・企業規模・地域など様々な要因で格差が存在します。次章では、職種別・業種別のAI露出度を具体的に見ていきます。

職種・業種別のAI露出度

職種別に見ると、事務職や専門職を中心にAIへの暴露度が高い傾向があります。経済産業研究所の分析によれば、日本の労働者のうち約8割が、将来的には生成AIによって影響を受ける可能性があるとの試算が示されています。この分析では、日本の職業データベースを基に各職種のタスクの自動化可能性を評価し、その結果、約8割の職種がAIによる影響を受ける可能性があるという結果です。職業別では、事務従事者や管理的職業従事者、専門的・技術的職業従事者などホワイトカラーの職種を中心に、自動化の影響を強く受けるとの結果が得られました。例えば、パラリーガル(法律事務員)やオフィスクリアー(一般事務)、事務管理職などは定型的な文書処理やデータ入力が中心であり、生成AIの文章生成機能で代替されやすい職種と考えられます。

一方、農林水産業や建築業、運輸業などのようなブルーカラー系の職種では、AIへの暴露度は比較的低いとされています。これは、それらの職種の業務が屋外や手作業が中心であり、高度なAI技術の適用が難しいためです。例えば農業では作業環境や作物の特性により、現在のAI技術では田植えや収穫などの業務を自動化するのは困難です。また、建設業では現場の複雑な状況や安全面の要請から、AIの活用は限定的です。運輸業(タクシーや宅配便など)でも、ドライバーの運転や顧客対応はAIが完全に代替するのは難しく、人手が不可欠な部分が多いです。

業種別に見ると、金融・保険、情報通信、製造、不動産などの業界でAI導入が進んでいます。例えば金融業では、大量の取引データを分析しリスクを評価するタスクにAIが活用されています。保険業でも、事故の審査や請求処理にAIが用いられ始めています。情報通信業自体がIT企業を中心としており、AI技術の開発やサービス提供が盛んです。製造業では、工場の生産管理や品質検査にAI(例えば画像認識による製品検査)が導入され始めています。不動産業でも、物件の価格評価やリーダーシップ検索にAIが活用されています。これらの業界では、既に多くの企業がAIを活用しており、その労働者は日常的にAIと協働したり業務効率化の恩恵を受けています。

一方、小売業や飲食業、ホテル業などのようなサービス業では、AI導入が遅れる傾向があります。これは、小売店の売上分析や顧客対応、飲食店の注文管理などにAIを適用するにはデータの蓄積や店舗ごとの特性に合わせたカスタマイズが必要であり、導入コストや技術的ハードルが高いためです。また、農林水産業や建設業など産業でも、導入が進んでいません。これらの業界は規模の小さい企業が多く、DX(デジタルトランスフォーメーション)投資が十分でないケースがあります。

このように、職種・業種別にAI露出度に差があります。次に、その背景には企業の規模や所在地、労働者の属性などが関与しています。次章では、性別・年齢・所得といった労働者属性別のAI露出格差について分析します。

性別・年齢・所得格差とAI露出度の関係

性別に関しては、一般に男性労働者の方がAIへの暴露度が高い傾向が見られます。経済産業研究所の分析によれば、日本における生成AIへの暴露度が高い職業グループ(協働グループ)の従業員の約60%が男性であり、一方で暴露度が高い他の職業グループ(代替グループ)の従業員の約60%が女性であるという対照的な結果が得られました。この結果は、男性が専門職や管理職を中心にAIと協働する場面が多く、女性は一般事務やパラリーガルなどAIに代替されやすい職種に集中していることを示唆しています。この傾向は、AI導入が進む職種で男性が多く、AIに代替されやすい職種で女性が多いという構造的な格差に起因するものと考えられます。

年齢に関しては、若年層ほどAIへの暴露度が高い傾向が見られます。経済産業研究所の最新研究では、AIに最も暴露度の高い職業(例えばソフトウェア開発者やカスタマーサービス担当者)において、若年層(22~25歳)の雇用が大幅に減少していることが報告されています。この研究では、「AIへの暴露」が高い職種で22~25歳の若手労働者の雇用が減少しているという第一の事実が示されました。これは、若年層がAI時代の新しい職種やデジタル技術を使いこなす分野で活躍する一方、AIに代替されやすい従来型の職種では若年層の雇用が伸び悩んでいる可能性を示唆しています。一方、高齢者層はAIへの暴露度が低い傾向があります。これは、高齢労働者はデジタル技術への慣れが少なく、また定年後の再就職先も従来の職種に限られるケースが多いためです。高齢者の労働者は、そのままの職種でAIへの対応が求められると、新しいスキル習得が難しいため、AIへの暴露度は相対的に低くなる傾向があります。

所得に関しては、高所得層ほどAIへの暴露度が高い傾向があります。国際労働機関(ILO)の最新レポートによれば、全世界の労働者の4分の1が生成AIに暴露しているとされ、その中でも高所得層ほど暴露していることが明らかになりました。日本でも、高所得層の職種(例えば専門職や管理職)ではAIの活用が進み、日常的にAIを使う場面が多いと考えられます。一方、低所得層の職種(例えば一般事務やサービス系職種)ではAIの影響が少ないケースがあります。高所得層はデジタル人材を多く抱えている企業や業界に就く傾向があり、また自社でAI導入を進める企業にも高所得層の従業員が集中するためです。このため、高所得層の労働者はAIへの暴露度が高く、低所得層はそれに比べ低いという所得格差が生じています。

総じて、性別・年齢・所得によるAI露出格差は、職種・業種による構造的要因と相互作用しています。男性・若年・高所得層は専門職や管理職に就く割合が高く、それらの職種でAI導入が進んでいるため暴露度が高い一方、女性・高齢・低所得層は一般事務や従来型の職種に就く割合が高く、それらの職種でAI導入が遅れていることが背景にあります。こうした格差は、労働者がAI時代にどのように再配置されるかにも影響を与えます。次章では、地域によるAI露出格差について分析します。

AI露出度の地域格差

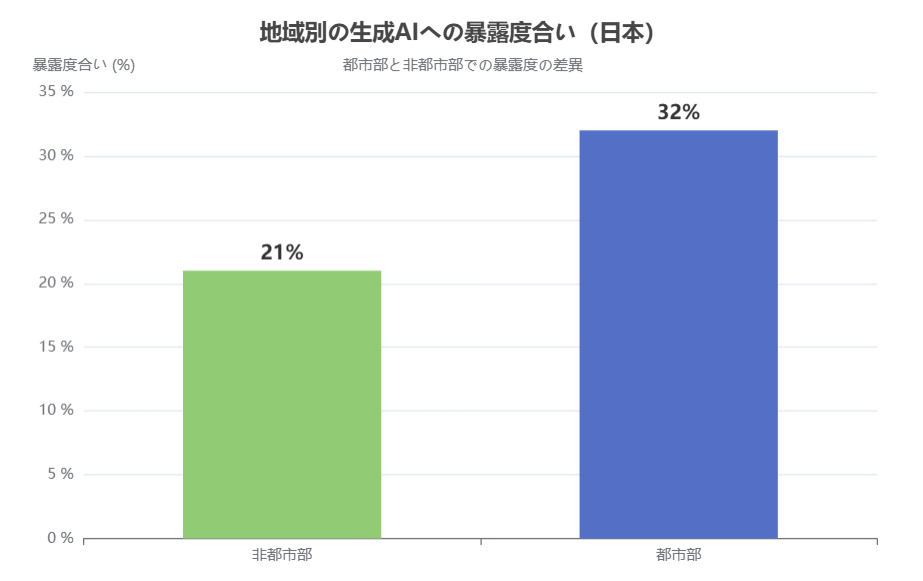

日本全国で見ると、都市部と地方部でAI露出度にも大きな差があります。都市部(特に東京圏や大阪圏など主要都市)ではデジタル人材やIT企業が集中し、AI技術の導入が進んでいるのに対し、地方部ではAI導入が遅れる傾向があります。経済産業研究所の分析によれば、都市部の労働者の約32%が既に生成AIに接しているのに対し、非都市部の労働者は21%に留まるというデータがあります。この差は、都市部ではAIを活用する企業や職種が多く、地方では少ないことを示しています。

地域格差の背景には、都市部が地方部より経済力や人材力が高く、DX投資が多いことが挙げられます。東京など大都市では金融・ITなど成長産業が集積しており、その企業がAI導入を進めています。また、地方では中小企業が多く、人材や予算の面でDX推進が難しいケースがあります。さらに、都市部ではデジタル人材の定着率が高く、地方では人材流出が起こりやすいため、AI技術を使いこなす人材が不足する問題もあります。

地域格差が拡大する懸念も指摘されています。生成AIは都市部で早く導入される一方、地方では遅れるため、都市部と地方部の間に所得格差や生産性格差、デジタル格差がさらに悪化する可能性があります。このような地域格差の拡大は、都市と地方の経済格差を広げ、地域間の雇用機会の偏在を助長する恐れがあります。政策的には、地方でもAI技術を活用できる環境を整え、労働者のスキルアップを支援することが重要となっています。

以上、日本の労働市場におけるAI露出格差は、職種・業種、性別・年齢・所得、地域といった多面的な要因によって生じています。次章では、AI導入による労働者の再配置・転職の可能性について考察します。

AI導入による労働者の再配置・転職の可能性

AI技術の導入によって、一部の職種では働き方や職種が変化するリスクがあります。そのため、労働者の再配置(職種の転換や業務内容の変更)や転職への必要性が高まっています。日本の労働市場では、このような変化に対応するために、再教育や再配置支援の仕組みが求められています。

まず、AIによって業務が自動化・代替される職種では、労働者は他の業務への転換や再配置が必要となる可能性があります。例えば、事務職の中でも定型的なデータ入力や文書処理がAIで代替されると、その職種から他の事務職(より付加価値の高い業務を担う職種)への移行が考えられます。あるいは、業務効率化により必要人数が減少した場合、人員の再配置や雇用形態の変更(非正規雇用への変更など)が行われることもあります。

一方で、AI導入によって新たな雇用機会や職種が創出されるため、一部の労働者はそれら新分野への転職や移行が可能です。例えば、AIモデルのトレーニングやデータサイエンスの知見を持つ人材が必要となり、従来はその分野に就いていなかった人材が転職するケースが増えるでしょう。また、AIを活用する企業は人材のスキル要望も変化しており、データ分析やAIツールの使いこなしが求められるため、既存の人材が再教育を受けてそうしたスキルを習得することで転職先を広げることもできます。

日本の労働市場では、職種間の人材移動や転職は従来から一定の割合で起きていますが、AI時代にはその頻度が高まると考えられます。具体的な再配置の可能性としては、以下のような例が考えられます。

- 事務職からデータ分析職への移行:AIにより文書処理や簡単なデータ入力が自動化されると、事務職の人材はデータ分析やデータベース管理などデジタル分野へのスキル習得を通じて再配置される可能性があります。データ分析職はAI時代にも需要が高い職種であり、事務職からの人材流入が期待されます。

- 製造業現場から製造業のAIエンジニアへの移行:製造業の現場で作業者がAIにより生産性向上を図られると、一部の労働者は生産管理や設備のAI監視といった新たな役割に就くようになるでしょう。現場で培った知識を活かしつつ、AI技術を学ぶことで、現場作業者からAIエンジニアへの再配置が可能になります。

- 小売業の店員からデジタルマーケティング職への移行:小売業では売上分析や顧客データの活用が進むと、店員の中にはデジタルマーケティングやEC運営の専門職に転換するケースが出てくるでしょう。店舗現場で培った顧客対応の知見とデジタルマーケティングのスキルを組み合わせることで、店員からマーケティング担当者への転職が期待できます。

以上のように、AI導入によって再配置・転職のチャンスが生まれる一方で、労働者がそれを実現するには再教育(リスキリング)が不可欠です。次章では、必要となるリスキリングの必要性と現状について詳しく見ていきます。

再教育(リスキリング)の必要性と現状

AI時代に向けて、労働者が新しいスキルを習得し直すリスキリング(学び直し)は不可欠と言えます。AIへの暴露度が高い職種の労働者は、自らの業務内容が変化する可能性が高く、新たな職種への転換や既存職種の業務変更を行うために、必要なスキルを身につける必要があります。日本でも、このリスキリングの重要性が認識され始めており、政府や企業が支援策を講じ始めています。

リスキリングの必要性:AI導入によって変わる仕事は、単に効率化されるだけでなく、業務の性質自体が変わることがあります。例えば、従来は人間が手作業で行っていた業務がAIに自動化されれば、その労働者はより付加価値の高い業務(AIの結果を解釈し意思決定を行う、人間ならではの創造性や対人対応を活かす業務など)に専念する必要があります。そのためには、新たなスキルや知識の習得が必要です。また、AIを使いこなすためのデジタルリテラシーやデータ分析スキルなども求められます。リスキリングを通じて、労働者は自らのスキルセットをアップデートし、AI時代においても競争力を維持できるようになります。

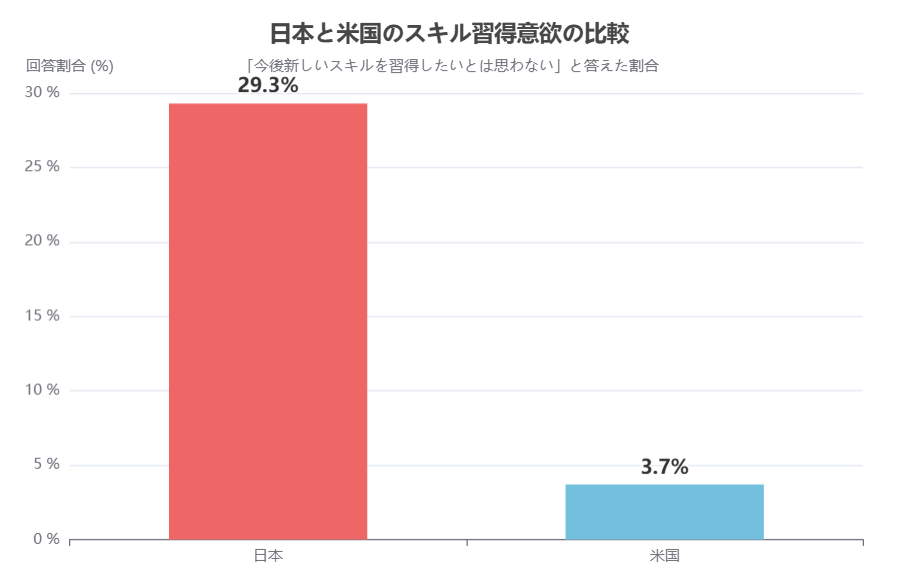

日本におけるリスキリングの現状:日本では、リスキリングの重要性が認識され始めていますが、まだまだ企業や個人の取り組みは十分とは言えません。ある調査では、日本の労働者の約29%が「今後新しいスキルを習得したいとは思わない」と答えており、この割合は米国の約3.7%を大きく上回る数字でした。この結果は、日本の労働者のうちほぼ3割が将来的なスキルアップをあまり意識していないことを示しており、日本の文化的背景や教育制度などが影響していると分析されています。

一方で、企業側もリスキリングに関心を持ち始めています。経済産業省は「人材版伊藤レポート」において、人的資本経営の実践においてリスキリングが重要な要素として位置づけました。政府も「全世代型リ・スキリング」を政策の柱として掲げ、2024年の経済財政運営と改革の基本方針にも盛り込むなど、支援策の整備に力を入れています。厚生労働省もリスキリングに関する調査を行い、中小企業に対する人材育成支援策を強化するなど動きを見せています。

しかし、日本企業のリスキリング施策はまだ十分とは言えません。多くの企業が「リスキリングを実施したいが、具体的な計画や見通しが立っていない」「まだ実施予定はない」という状況です。また、リスキリングを実施している企業でも、年間の予算規模が100万円未満の小規模なものが大半で、潤沢な予算を投じている例は少ないとの調査結果もあります。このように、企業側の取り組みは限定的であり、中小企業ほどリソースが不足しています。

個人側でも、リスキリングの実施状況は限定的です。多くの労働者が業務の忙しさや学習の機会の少なさから、自己啓発的に新しいスキルを習得することが難しい状況です。日本の労働者のうち、自己啓発的に学び続けている人は多くなく、リスキリングを主体的に進めている人は少ないのが現状です。このため、企業主導でリスキリングを進めることが重要となっています。

リスキリングの課題としては、まず時間と費用の確保が挙げられます。業務に忙しい現場で社員に学習時間を与えることは容易ではなく、特に中小企業では研修予算が限られます。また、学んだスキルが実務に活かされるかという点でも課題があります。研修を終えても、新しいスキルを社内で活用できる環境や機会がなければ、学習の効果が定着しにくいという指摘があります。さらに、心理的な抵抗もあります。「自分のスキルが奪われるのでは」「失敗してしまうのでは」といった不安から、社員がリスキリングに前向きに取り組めない場合もあります。これらの課題を乗り越えるために、政策的支援や企業の対応策が必要です。

次章では、日本政府や自治体、企業が講じている政策的支援策と企業の対応について見ていきます。

政策的支援策と企業の対応

AI時代に向けて、日本政府や自治体、企業は様々な支援策を講じています。労働市場の変化に対応し、労働者の再教育や再配置を支援するための政策的取り組みと、企業が主体的に取り組む対応策の両面について整理します。

政策的支援策:

- 国の支援策:政府は「リ・スキリング」を政策のキーワードに位置づけ、各種制度や予算で支援を強化しています。2024年の経済財政運営と改革の基本方針では「全世代型リ・スキリング」が盛り込まれ、5年間で1兆円規模の公的支援を投じると表明されました。厚生労働省も「人材開発支援助成金」を新設し、中小企業が従業員に対する職業訓練(リスキリング)を行う際の費用を助成する制度を導入しています。また、労働者の主体的なスキルアップを支援する「教育訓練給付制度」を拡充し、多様な職業訓練コースに対して受講費用の一部を給付する措置を講じています。さらに、文部科学省は高等教育のデジタル化や人材育成を進め、企業と連携したデジタル人材育成プログラムの整備を支援しています。

- 自治体の支援策:地方自治体もリスキリング支援に取り組んでいます。例えば東京都は「DXリスキリング助成金」を創設し、都内の中小企業が従業員に対してデジタル技術に関する職業訓練を実施する際の経費を助成しています。また、東京都千代田区などは「DXリスキリング助成金(中小企業人材スキルアップ支援事業)」を実施し、中小企業が民間の教育機関等と連携してDXに関する職業訓練を受講させる場合の費用を助成しています。このように、自治体レベルでも地域の労働者のスキルアップを後押しする取り組みが進んでいます。

- 国際機関の支援:世界銀行(WB)は日本政府と協力して、人的資本育成やリスキリングに関するプロジェクトを推進しています。例えばWBは「東京開発学習センター(TDLC)」を通じて、日本の教育・雇用政策の知見を発信し、他の国々のリスキリング施策にも寄与しています。また、WBの「日本政策・人材開発基金(PHRD)」は、発展途上国に日本の技術人材や知見を提供し、その国の人材能力を高めるプログラムを実施しています。こうした国際協力により、日本自身のリスキリング施策の知見が蓄積され、世界的な人材育成の潮流にも対応しています。

企業の対応策:

- 社内リスキリングプログラムの導入:多くの企業が社内でリスキリングを進め始めています。例えば、富士通はDX推進の一環として全社員にリスキリング研修を実施し、デジタルスキルを強化しています。マイクロソフトジャパンはオンライン教育プラットフォームを活用し、社員全体のデジタルリテラシー向上を図っています。また、日本マイクロソフト社では社員教育プログラムに人材育成の助成金を活用し、IT人材の定着率を15%向上させた事例もあります。このように、企業主導で社員に新しいスキルを学ばせる取り組みが広がりつつあります。

- 再配置支援と転職サポート:AI導入により一部の職種で人員削減が予想される場合、企業は社内で他の職務への再配置や外部での転職を支援します。例えば、ある製造業企業では生産現場の作業者がAI導入で人員削減された際、その人員を新設された品質管理部門や設備保全部門に再配置し、AI時代に必要なスキルを持たせる取り組みを行いました。また、転職先としてグループ内の他の会社やサブショアリング企業に配置するケースもあります。このように、社内再配置や外部転職を支援することで、人員削減による雇用喪失を防ぎつつ社員のキャリアを支える努力が見られます。

- ハイブリッド雇用や柔軟な働き方:AI導入によって業務時間が変化する場合、企業は柔軟な働き方を導入しています。例えば、リモートワークやフレックスタイムを広く活用し、社員が新しいスキルを学ぶ時間を確保する工夫をしています。また、オンライン研修やハイブリッド型の教育プログラムを実施し、忙しい現場でも学べる環境を整えています。これらの働き方の変革は、リスキリングの効果を高める上でも重要です。

- 補助金・助成金の活用:企業は政府や自治体の補助金・助成金を積極的に活用しています。前述の「人材開発支援助成金」や「DXリスキリング助成金」を申請し、研修費用や人材育成の費用を負担しやすくしています。また、中小企業では地方自治体の補助金を使ってDX人材育成研修を実施するケースも増えています。こうした補助金の活用により、企業のリスキリング投資の負担を軽減しています。

以上のように、政策面と企業面の両輪でリスキリング支援が進められています。しかし、支援策の効果を十分に発揮するには、さらなる取り組みが必要です。次章では、国内外の成功事例と失敗事例について見て、教訓を得ます。

国内外の成功事例と失敗事例

AI時代の人材育成・再配置に関する取り組みには、成功の事例も失敗の事例も見られます。ここでは、日本国内外の事例から教訓を得ます。

成功事例(日本):

- 富士通の全社員DXリスキリング:富士通ではDX推進の一環として全社員向けデジタルリテラシー研修を実施し、デジタルスキルを強化しました。社内でオンライン研修や講座を提供し、社員がデータ分析やクラウド活用など新しいスキルを身につけるようにしました。この取り組みにより、社員のデジタル活用力が向上し、DXプロジェクトのスピードも上がったと報告されています。

- 日本マイクロソフトの社員教育と助成金活用:日本マイクロソフト社では社員教育プログラムに人材育成の助成金を活用し、IT人材の定着率を15%向上させた事例があります。具体的には、厚労省の人材育成助成金を使って社員のリスキリング研修を増やし、効果測定に基づき評価・登用制度とも連動させることで、社員が学んだスキルを活かせる環境を整えました。その結果、人材流出が減少し、エンゲージメント向上にもつながりました。

- 中小企業のDXリスキリング助成金活用:中小企業のケースでは、株式会社システムサポートではDXリスキリング助成金を活用し、社員のデジタルトランスフォーメーション研修を実施しました。外部の教育機関と連携し、社員がデータ分析や業務自動化のスキルを習得する機会を提供しました。その結果、社員の業務効率が向上し、新たなビジネス機会も創出されたといいます。このように、補助金を活用してリスキリングを成功させた中小企業の事例も増えています。

- 高齢者のリスキリング事例:日本では高齢者のリスキリングも注目されています。ある事例では、高齢者向けにデジタルスキルやITリテラシーを教える「高齢者リスキリング教室」が地方で開催され、高齢者がスマートフォンの使い方やネットショッピングの方法を学ぶことで、デジタル社会への適応力が高まったといいます。こうした取り組みは、高齢者の雇用維持や新しい職種への転換を促し、地域の労働力活用にも寄与しています。

成功事例(海外):

- AT&Tのリスキリングプログラム:米国の通信大手AT&Tは、自社の大量の従業員をリスキリングしてデジタル人材に転換する大規模プロジェクトを進めました。社内に「キャリアチェンジセンター」を設置し、社員が希望する職種への転換支援を行いました。また、外部の教育機関と提携し、必要なスキルを習得するための講座を提供しました。その結果、多数の社員が新しいデジタル職種(例えばクラウドエンジニアやデータサイエンティスト)に移行し、社内のデジタル人材が確保されました。

- Walmartの再教育プログラム:米国の小売大手Walmartは、社員の中から将来的な管理職に育成できる人材を選び、再教育プログラムに選抜しました。参加者はMBA課程や管理職研修を受講し、社内の異動を経て店長や管理職に登用されました。この取り組みにより、社内から高い能力の管理職人材を確保しつつ、社員のキャリアアップを支援しました。

- IBMのAI人材育成:米国のIT企業IBMは、自社内でAI人材を育成するために「AI Academy」を設立しました。社員がIBMのクラウドプラットフォーム上でAIモデルを実際にトレーニングしたり、講座で最新のAI技術を学んだりできる環境を提供しました。その結果、IBM内でAIを活用する人材が増え、新しいAIソリューションの開発も加速しました。

- EUの再教育支援策:欧州連合(EU)は2019年に「AIスキルパス」プログラムを開始し、欧州全体でAI人材の育成とリスキリングを支援しています。EUは加盟各国に補助金を提供し、労働者がAIやデータサイエンスのスキルを習得できるようにしました。また、「AIスキルパス」の枠組みで企業と大学が連携し、オンライン講座や職業訓練を提供しています。このように、国際的な取り組みとしてAI時代の人材育成が進められています。

失敗事例(日本):

- 研修費用の見込み不足:ある事例では、企業がリスキリング研修を計画したものの、実際に費用対効果が見込めず予算が潰れてしまいました。社内の経営層が研修の必要性を十分に説得できず、予算が組めなかったためです。このように、リスキリングの効果を経営層に示せず予算が取れないケースは失敗例と言えます。

- 社員の受け入れの遅れ:別の事例では、社員が研修内容を十分理解できず参加率が低かった例があります。研修内容が社員にとって無関心だったり、難しすぎたりしたため、社員の受け入れが進まず成果が出ませんでした。このように、社員の心理的ハードルを乗り越えられなかったリスキリングは失敗と言えます。

- 学習内容と実務のミスマッチ:ある企業では、社員にデータ分析の研修を実施しましたが、実際の業務で必要となるデータが手元になく、研修で学んだ内容が活かせなかった例があります。学習内容と現場のニーズが合わなかったため、効果が出なかったといえます。

- 転職先の確保が難しいケース:リスキリングを終えても、社内で転換できるポジションがなかったり、外部でも適合する職種がなかったケースも失敗例です。社内再配置の仕組みがなかったため、学んだスキルを社内で活かせず、結果的に離職に至ったというケースも報告されています。

失敗事例(海外):

- 社員の参加率不足:ある企業では、AI人材育成プログラムを導入しましたが、社員の参加率が低く失敗しました。研修時間が長すぎたり、社員にとって無関心だったりしたため、社員が中途で辞めてしまったといいます。

- 効果測定と評価の不十分さ:別の事例では、リスキリングを実施したものの、研修後の業務改善や効率向上が測定できず、経営層にも成果を示せなかった例があります。研修の効果を評価できず、継続的な投資が止まってしまったといえます。

- 研修内容と実務のギャップ:海外では、研修内容が最新の技術を学ぶものの、実務で必要となる具体的なスキルが不足していた例があります。研修では理論的な知識を教えたものの、現場で使う際の実践力が不足し、実務への活かし方が伝わらなかったため失敗しました。

- 社員の不安と離職:リスキリングを進めたが、社員が研修後に「自分の仕事が奪われるのでは」と不安を抱き離職してしまった例もあります。企業が社員の不安に対して十分な説明やキャリア支援を行えず、結果的に人員流出が起きたケースです。

以上の成功事例・失敗事例から得られる教訓としては、経営層の理解とコミットメント、社員の前向きな受け入れ、学習内容の現場への適合、効果測定と評価制度への連動、不安への対応とキャリア支援などが挙げられます。日本企業にとっても、海外の成功事例を参考にしつつ、自社の実情に合わせたリスキリング施策を設計することが重要です。

おわりに

日本の労働市場はAI技術の進歩によって大きな変化を迎えつつあります。業種や職種、性別・年齢・所得、地域によってAIへの暴露度合いに格差が存在し、これにより労働者の再配置や転職の必要性が高まっています。AI導入は生産性向上に寄与する一方で、一部の労働者には新しいスキル習得や職種変更が求められます。そのためには、リスキリング(再教育)が不可欠であり、日本でも政府・自治体・企業が主体的に取り組みを始めています。

政策的には、「リ・スキリング」が2024年の基本方針に盛り込まれ、5年間で1兆円規模の支援が予定されています。厚労省の人材開発支援助成金や教育訓練給付制度の拡充、文部科学省の高等教育のデジタル化など、幅広い支援策が整備されています。企業側でも、富士通や日本マイクロソフトなどが社内リスキリングを推進し、中小企業でも補助金を活用してDX人材育成を進めるケースが増えています。国内外の成功事例を参考に、社内再配置や外部転職を支援し、労働者の不安を和らげる対応策も講じることが求められます。

ただし、リスキリングや再配置の施策は一時的な対応に留まらず、長期的な人的資本の維持・向上の仕組みとして根付かせることが重要です。政府・企業・労働者が協働し、一人ひとりが主体的かつ継続的に新しいスキルや知識を獲得できる環境を整えていくことが、日本の労働市場がAI時代にも活力を保つ鍵となるでしょう。これにより、AI露出格差を是正しつつ、労働者の再教育・再配置を円滑に進め、日本の労働市場の持続的な成長と競争力強化につなげていくことが期待されます。

コメント