1. 日本の行政におけるAI利用の現状

1.1 生成AIの導入状況と活用事例

近年、生成AI(Generative AI)の急速な普及に伴い、日本の行政分野においてもAI活用が加速しています。総務省の調査によれば、試験利用を含めると約6割の自治体が生成AIを利用しているとの結果があり、過半数を占めるまでに導入が広がっています。生成AIの活用用途は主に職員の文書作成支援(議事録要約や答弁書作成等)ですが、法令の調査や翻訳などにも応用が広がっています。例えば、東京都品川区では戸籍専門書籍の約370冊分の文献データをAIで検索できるシステムを全国初めて導入し、戸籍届出書の処理時間を従来の77時間から40時間に短縮することに成功しました。また埼玉県戸田市では、自治体向けのChatGPT活用ガイドを公開し、自治体の業務にChatGPTを活用する具体的な方法やリスクを検証しています。これらの事例は、行政業務の効率化にAIが大きく寄与できることを示しています。

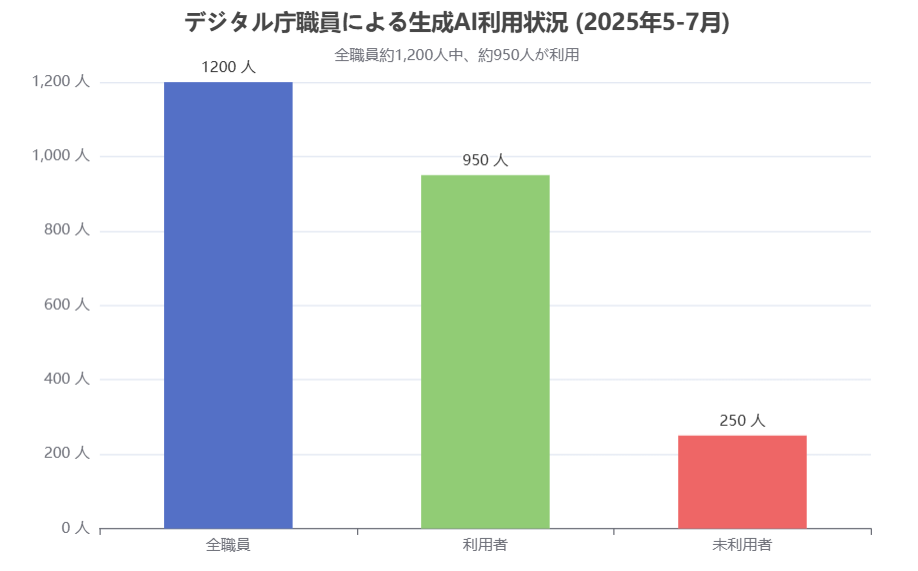

一方、中央官庁においてもAI活用が進んでいます。特にデジタル庁は2025年5月に政府共通の生成AI利用環境「源内(げんない)」を内製開発し、全職員で利用可能な行政実務支援AIを提供しています。この環境では国会答弁検索AIや法制度調査支援AIなど、各種専門的なAIアプリケーションが用意され、職員の業務効率化を図っています。デジタル庁の実証によれば、2025年5~7月の3か月間で約950人(全職員の8割)が「源内」を利用し、合計6万5,000回以上の生成AI利用が行われたとのデータもあります。この利用状況は以下のグラフで視覚的に確認できます。

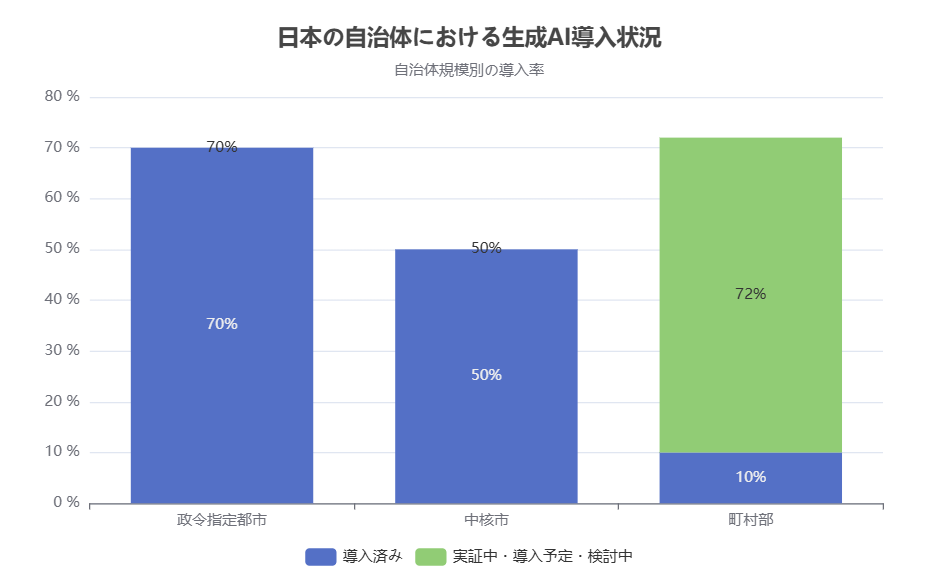

以上のように、日本の行政では自治体を中心に生成AI導入が進んでおり、特に都道府県や政令指定都市では導入率が高く、約7割が導入済みまたは実証中との報告もあります。自治体の導入状況は地域によって大きく異なり、以下の図が示すように、都市部ほど導入率が高い傾向があります。

1.2 導入に伴う課題(人材・予算・セキュリティ・信頼性等)

行政へのAI導入が進む一方で、いくつかの課題も浮き彫りになっています。まず人材面では、職員のITリテラシー不足や専門人材の不在が挙げられます。自治体職員を対象とした調査では、実に6割以上が「職員のITスキル不足」をデジタル行政推進の障壁として挙げています。特に中小規模自治体では、情報化推進担当者が1人以下のケースも多く、AI活用に必要な知見を持つ人材が不足しているのが現状です。生成AIを適切に業務に活用するには、プロンプト設計やデータ管理への理解といった一定レベルのAIリテラシーが求められますが、この教育機会や研修体制の整備が遅れている点が課題です。導入後も「どう活用すればよいかわからない」「使うのが不安」といった声が多く、導入しても現場で定着せず成果につながらないケースも散見されます。

次に予算面では、生成AI導入にかかる費用対効果の説明が難しいことが挙げられます。自治体の限られた財源の中で新技術への投資を正当化するには、具体的な効果とコスト対効果を示す必要があります。導入にかかる費用には、モデルのライセンス料、システム開発やハードウェア調達、インフラ整備、さらには運用段階でのモデル更新・保守、職員研修などが含まれます。自治体によっては費用対効果の試算が不十分で、議会や住民向けに導入を説明する際に説得力が不足し、予算承認が得られないケースもあります。特に「人件費削減」や「業務時間短縮」といったAI導入の利点を数値化して示さないと説明が難しく、予算確保が困難になる傾向があります。このため、導入にあたっては定量的な効果試算と、必要に応じて国や都道府県の補助金制度の活用、複数自治体での共同利用・共同調達によるコスト負担軽減などの戦略を組み合わせることが重要です。

セキュリティ面では、行政機関が扱う個人情報や機密文書へのリスクが懸念されます。外部の生成AIサービス(例:ChatGPT)を利用する場合、入力した内容が学習データに使われたり、誤って外部に漏えいしたりするリスクがあります。実際、自治体職員がChatGPTを試行利用する際には「入力情報の学習への利用」についての確認や、条例改正による利用ルール整備が行われています。また、AI利用に際してアクセス制御やログ管理、通信経路の暗号化など基本的なセキュリティ対策が不可欠です。必要に応じてBPO(民間企業に委託)することでセキュリティ面を専門家に任せることも検討されています。安全性の担保なしに生成AIを導入すれば、期待される効率化やサービス向上の効果も実現しにくくなるため、慎重かつ戦略的なセキュリティ対策が不可欠です。

最後に信頼性・公平性面では、AIの出力の正確性や公平性への懸念があります。生成AIは入力に対して常に同じ出力を返すわけではなく、誤情報(いわゆる「幻覚」)を生成することが知られています。公共サービスではAIの誤った回答が住民に誤解を与えたり、不公正な判断を下すリスクがあります。このため、行政においてはAIの出力を人間が検証・修正する仕組みを組み込む必要があります。また、AIの学習データに偏りがあれば特定の属性に対して不公平な判断を下す恐れもあり、公平性の確保も重要な課題です。自治体のAI活用ガイドラインでも、「AIの判断には人間の最終的な責任がある」「AIの結果は必ず検証する」といった原則が示されています。総じて、行政ではAIを信頼できるツールとして利用するため、正確性検証の仕組みやモデルの監査などを整備することが求められます。

2. 日本国外の行政・自治体におけるAI利用の事例

2.1 米国の自治体におけるAI活用事例

米国ではマサチューセッツ州ボストン市が生成AI活用の先駆的自治体として挙げられます。ボストン市は2023年5月、全職員に対して業務での生成AI活用を支援すると表明し、生成AI利用ガイドラインを策定しました。このガイドラインでは、行政文書の下書き作成やコンテンツ翻訳、テキスト要約、プログラミング補助などが具体的な活用事例として示されており、実際に生成AIに適切に指示すれば複雑な用語をかみ砕いた住民向け行政文書の作成や、高度なプログラムの自動生成も可能とされています。ガイドラインでは「AIが生成した内容を人間が事実確認すること」「非公開情報や個人情報を入力しないこと」などリスクへの対応策も明示されており、行政の責任者がAIを活用した結果について最終的に責任を負う原則も定められています。ボストン市のようにガイドラインを整備して積極的にAIを導入した自治体は、米国全体でも稀な取り組みですが、AI活用による業務効率化の可能性を示す先駆例となっています。

また、米国の自治体ではニュージャージー州やオクラホマ州で、生成AIや機械学習を活用した高度なサイバーセキュリティ・オペレーションが展開されています。従来型のセキュリティ監視では人手でサイバー攻撃の兆候を探していましたが、AIを使うことで大量のログデータから異常を自動検知し、迅速に対策を講じる体制が整えられています。これにより、サイバー攻撃の被害拡大を防ぎつつ、職員のセキュリティ監視業務の負荷軽減にもつながっています。さらに、デンバー市では街の交通データをAIで分析し、信号機のタイミングを最適化することで渋滞を緩和する試みが行われています。AIが各交差点の車両データをリアルタイム分析し、信号の長さやタイミングを自動調整することで、渋滞時間の短縮や燃料消費の削減を実現しています。このように、米国の自治体では行政サービスの効率化(文書作成支援、問い合わせ対応)やインフラ運営の高度化(交通制御、セキュリティ)など様々な分野でAI活用が進んでいます。

2.2 中国におけるAI活用事例

中国では政府が「AIプラス」行動という国家戦略を打ち出し、行政分野へのAI導入を積極的に推進しています。2024年3月の政府活動報告で初めて「AIプラス」行動が示され、2025年の報告でも継続推進が強調されました。この行動の下、2027年までにAIを6大重点分野(製造業、農業、エネルギー、教育、医療、公共ガバナンス)に幅広く融合させる目標が掲げられています。特に公共ガバナンス(行政分野)におけるAI活用は重視されており、各地方政府もAIを活用した行政サービス向上に取り組んでいます。

例えば広州市では、「人工智能+」をテーマにした複数の行政分野の典型事例が発表されています。第2批では「人工智能+製造」「人工智能+安全」「人工智能+教育」「人工智能+医療」など複数分野にまたがる34件の事例が選定され、行政サービスの効率化や住民サービス向上にAIを取り入れた成功例が紹介されました。これにより、行政業務の自動化や公共サービスの高度化が各地で模索されています。また重慶市では、住建(住宅・建設)分野におけるAI活用の典型事例を12件公表しています。具体的にはデジタルツイン(仮想シミュレーション都市)やデジタル施工現場、スマート建築、スマート排水などの事例が含まれており、都市インフラの管理や建設業務の効率化にAIを活用しています。さらに、中国中央政府の発展改革委員会は「全面推進智能原生产業助力高质量发展」と題し、近年の大規模言語モデル技術の進展を受けて行政分野でのAI応用を強化することを強調しています。このように、中国では行政サービスの「AI化」が政策的に後押しされており、各地で具体的な実証や導入が進んでいます。

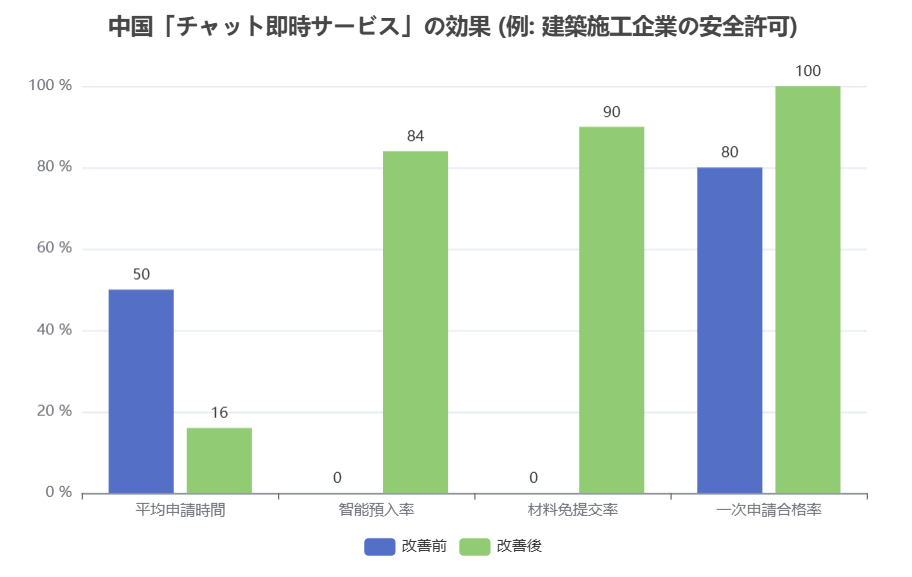

中国の行政ではデジタル政府の構想も推進されており、AIを活用したオンライン行政サービスが急速に拡大しています。例えば、青島市では行政手続きを「チャットボットと会話しながら完結する」「AIが自動で書類を下書き・審査する」などの「チャット即時サービス」を導入し、行政手続きの時間短縮や手続き漏れ防止に成功しています。この「チャット即時サービス」の効果は、以下のように定量的に測定されています。

中国政府はAIによる行政効率化を重視しており、「高效办成一件事」(一件事で効率的に処理)をテーマにした改革を推進しています。これは、企業や市民が必要とする複数の手続きを一括して簡素化・自動化する取り組みで、AIが問い合わせ対応から書類作成、審査まで支援することで、市民の利便性向上と行政業務の効率化を図るものです。総じて、中国の行政では国家戦略の下で幅広い分野でAI活用が進み、公共サービスの高度化や行政運営の効率化にAIが大きく寄与していると言えます。

2.3 欧州の自治体におけるAI活用事例

欧州でも各国の自治体がAIを活用した行政改革に取り組んでいます。特に英国では、政府が中心となってAI関連の研究開発やビジネスインキュベーションに力を入れており、地方自治体も住民サービス向上や業務効率化のためにAI導入を模索しています。例えば、イギリススウィンドン市では、道路の劣化箇所を検知し補修の優先順位を決めるためにAIを導入しました。街路の写真や衛星画像をAIが解析し、損傷箇所や劣化度合いを自動判別し、必要な補修工事の要否と優先順位を提示しています。これにより限られた予算で最も緊急な箇所に補修資金を配分することができ、インフラ維持管理の効率化につながっています。また、イギリスブラックプール市では、住民からの不法投棄(ゴミ捨て)の通報を受け付けた際に、AIが投棄物の量や種類を分析し、必要な清掃車両の選定や人員配置を支援するシステムを導入しました。AIが投棄物の写真やサイズを判断し、最適な清掃計画を立案することで、清掃作業の効率化とコスト削減が期待できます。さらに、イギリスケント郡メドウェイでは将来的なAI導入に向け、住民のヘルスケア情報を集約した大規模データベースの構築が行われています。このデータベースを活用すれば、例えば高齢者の健康状況や利用サービスをAIが分析し、適切な支援策を立案するといった高度なAIサービスも可能になると期待されています。

これら欧州の事例から分かるように、自治体はインフラ管理(道路・環境)や住民サービス(健康・福祉)など多様な分野でAIを活用しています。英国政府は自治体のAI導入を支援する「GovTech Catalyst」プログラムも運営しており、地方公共団体と民間企業・スタートアップが協働したAI実証事業を助成しています。これにより、中小規模の自治体でもAI技術を取り入れることが促進されています。また、ドイツやフランスでも自治体がAIを活用した取り組みがあります。例えばドイツの一部都市では、交通量データをAIで分析して信号制御を最適化する試みや、住民の問い合わせデータをAIで学習して対応策を提案するチャットボットの導入などが報告されています。フランスでは、自治体が市民の行動データをAIで分析し、防犯のためのセンサー配置や避難誘導を支援するプロジェクトが実施されています。このように、欧州の自治体も地域の課題に応じてAIを活用し、行政サービスの高度化と効率化を図っていると言えます。

3. AIを活用した行政改革の可能性とメリット

生成AIなどのAI技術を行政に取り入れることで、従来の行政運営にはなかった革新的な変化がもたらされる可能性があります。ここでは、AI活用による行政改革の主なメリットや可能性を整理します。

3.1 行政サービスの効率化と利便性向上

AIは定型的な作業を自動化し、住民サービスの迅速化に寄与します。例えば、住民からの問い合わせ対応にAIチャットボットを導入すれば、24時間365日対応が可能となり、問い合わせ対応の時間外労働削減や対応精度向上が期待できます。実際、日本の自治体でもチャットボットによる問い合わせ対応が始まっており、多くの自治体が住民からのよくある質問に即答できるボットを提供しています。また、行政手続きのオンライン化とAIの組み合わせにより、「書類を送ってもらい、AIが自動審査して許可する」といった高度なオンラインサービスも可能になります。中国では前述のように行政手続きの一連の流れをAIで支援し、市民がチャットで手続きを完結できるシステムが登場しています。これにより住民は書類を手書きして窓口に行く必要がなくなり、手続き時間が大幅に短縮されます。AIは入力された情報を自動で検証し、必要な書類を自動的に補完(いわゆるスマートフォーム)することもできるため、手続き漏れや誤記の防止にも寄与します。総じて、AIを活用すれば行政サービスの利便性が飛躍的に向上し、住民の行政利用コスト(時間・労力)が削減される可能性があります。

3.2 コスト削減とリソース最適化

AIは業務の効率化により人件費やコスト削減にも寄与します。自治体では紙文書の処理や大量のデータ入力といった労働集約的な業務が多く、人手不足の中で残業が問題化しています。生成AIを活用すれば、議事録の自動作成や定型文書の下書き、申請書類のOCR入力などが自動化され、職員の手作業負担が大幅に軽減されます。例えば、会議の音声をAIで文字起こしし議事録を自動作成すると、議事録作成に要する時間を従来の数十分から数分に短縮できます。また、残業時間の削減は人件費削減にも直結します。自治体ではAI導入により残業時間を20~50%削減する事例もあり、特に文書作成業務では平均40%、データ入力業務では60%といった削減効果が報告されています。さらに、AIによる分析で必要な情報を即座に得られるようになれば、行政業務のスピードアップによる間接的なコスト削減も期待できます。例えば、災害時の被害状況をAIがリアルタイムに分析して優先的に支援すべき地域を特定すれば、救援資源の最適配分が可能となり、災害対応コストの削減につながります。このように、AIは行政の運営コストを低減し、限られた予算でより多くの住民にサービスを提供する余地を生み出す可能性があります。

3.3 政策立案支援と透明性向上

AIは膨大なデータを分析し、人間には見落としがちなパターンや傾向を発見してくれるため、政策立案の高度化にも寄与します。例えば、自治体が保有する住民データや経済データをAIで分析すれば、将来の需要予測や施策効果の検証が科学的に行えます。東京都三鷹市ではAIを活用して地域の需要を予測し、将来的なサービス提供計画に役立てています。また、議会答弁の準備や政策文書の作成にAIを使えば、過去の類似資料を参照しながら的確な回答や提案案を作成できるため、政策立案の質とスピードが向上します。さらに、AIは行政文書の自動生成や翻訳にも力を発揮し、住民向けにわかりやすい表現で情報発信することが可能です。これにより、行政サービスの透明性や説明責任が向上し、住民と行政の間のコミュニケーションが促進されると期待されます。例えば、AIが法令を平易な日本語に翻訳して住民に配布すれば、法令遵守の理解度が上がります。また、AIがデータを可視化して公開すれば、行政の意思決定プロセスが透明化され、住民の信頼構築にもつながります。総じて、AIは行政の意思決定をデータ駆動型にし、政策立案から実行までのプロセスを高度化する可能性があります。

4. AI活用におけるリスクと課題

行政へのAI導入には多くのメリットがありますが、同時に様々なリスクや課題も伴います。ここでは、AI活用における主なリスクとそれに対する対策を整理します。

4.1 プライバシー保護と情報セキュリティ

行政は住民の個人情報や機密文書を扱うため、AI導入に際してプライバシー保護と情報セキュリティが最優先の課題です。生成AIを利用する際には、入力した個人情報が学習データに使われたり、外部に漏えいしたりするリスクがあります。例えば、ChatGPTに個人情報を入力すると、OpenAI社がその情報を学習に利用する可能性があるという規約上の懸念があります。そのため、日本では自治体がChatGPTを利用する際に条例改正により利用ルールを整備し、個人情報や機密情報を入力しないよう職員に指示しています。また、AIシステム自体にもセキュリティ対策が必要です。通信経路の暗号化やアクセス制御、ログ管理など基本的なセキュリティ機能を確保し、AIが外部サービスを介して動作する場合でも安全に利用できるようにすることが重要です。必要に応じてBPO(民間企業に委託)してセキュリティ面を専門家に任せることも検討されています。さらに、行政機関としては「住民のプライバシーを侵害しない」「情報漏えいが起きない」ことを最優先し、AI導入に際してもこれらの原則を守るよう体制を整える必要があります。総務省の情報通信白書でも、サイバーセキュリティ分野では生成AI等のAI技術をセキュリティ対策に活用することが期待されており、AIに起因するセキュリティリスクを低減する取り組みが求められています。

4.2 正確性・誤情報への懸念

生成AIの出力の正確性には一定の不安があります。AIは入力に対して「似たような回答」を返すことが多いため、事実と異なる内容(いわゆる「幻覚」)を生成してしまう可能性があります。行政の場では、AIの誤った回答が住民に誤解を与えたり、行政の意思決定に誤情報を与えたりするリスクがあります。例えば、問い合わせ対応チャットボットが誤った情報を回答すれば、住民はその情報を信じて行動する恐れがあります。また、政策立案でAIが誤った分析結果を提示すれば、不適切な施策が採られる恐れもあります。このため、AIの出力を人間が検証・修正する仕組みを組み込むことが重要です。例えば、議事録自動生成システムが作成した議事録は必ず職員が内容を確認し、誤字脱字や誤った記述を修正するといったルールです。また、AIの回答を検証するツールや情報源の参照を組み合わせることも有効です。たとえば行政文書をAIが生成した場合、その内容が法令に合致するか確認するようにします。さらに、生成AIの性能向上に伴い誤情報の生成は減少していくとも、完全になくすことは難しいため、誤情報への対策(誤情報発見時の修正措置や再発防止策)も継続的に講じる必要があります。総じて、「AIの結果は人間が検証する」という原則を明文化し、誤情報が住民に届かないよう厳格なチェック体制を整えることが求められます。

4.3 倫理・公平性・法的責任

AI導入には倫理的・公平性の観点でも課題があります。まず、AIが偏ったデータで学習している場合、特定の属性に対して不公平な判断を下す恐れがあります。例えば、AIが過去の判決データを学習している場合、そのデータに偏りがあれば特定の人種や性別に不利な判断基準を生み出す可能性があります。行政では法律の下で中立・公平に判断することが求められるため、AIの公平性確保が重要です。これに対し、モデル開発段階でバイアスを除去する工夫や、モデルの出力を定期的に監査する仕組みを導入することが検討されています。また、AIによる意思決定が行政行為となる場合、法的責任の所在も問題です。AIが判断した結果に対して、責任は行政機関にあるのか、それともAIを利用したシステム提供者にあるのかといった法的整理が必要です。現状では、AIの判断は人間の意思決定であるとみなされる場合が多く、人間が最終的な責任を負う原則が取られています。そのため、行政はAIの提案や出力を最終的に人間が検証・承認し、その上で行政行為として実施することが一般的です。さらに、AI倫理ガイドラインの策定も重要です。AIの導入に際して、倫理的な問題(差別的な判断、プライバシー侵害、AIの誤用など)について明確なルールを設け、職員が守るべき行動指針を定めます。例えば、「個人情報をAIに入力しない」「AIの出力には人間が確認する」「AIによる行政意思決定は法律に反しないか検証する」といった原則をガイドラインに盛り込みます。これにより、行政職員はAIを倫理的に利用できるよう周知徹底され、住民や議会に対しても説明責任を果たせるようになります。

4.4 人材育成と組織変革の必要性

行政へのAI導入は技術の問題だけでなく、組織文化や人材育成の問題でもあります。職員がAIを上手に活用するには、一定のITリテラシーとAIリテラシーが必要ですが、多くの自治体ではこのスキルが不足しています。このため、職員教育の強化が不可欠です。具体的には、生成AIの基本的な使い方やツールの操作方法を習得できる研修を定期開催し、プロンプト設計のコツやデータ管理の原則などを教えることが重要です。また、先進的な自治体の事例を紹介して成功体験を共有することで、職員のモチベーションを高めることも有効です。組織としては、AIを活用した業務改革を推進する体制(AI推進室や専任担当者)を設置し、現場の課題を素早く捉えて対応できるようにすることも必要です。さらに、AI導入によって業務内容や担当者の役割が変わる場合があるため、職員の働き方改革も考慮しなければなりません。例えば、定型業務が自動化されれば、職員はより付加価値の高い業務(判断や対人対応など)に注力できるようになります。そのため、職員の職務再編や能力開発を図り、新たな役割に適応できるよう支援することが求められます。総じて、AI導入は技術プロジェクトに留まらず組織文化の変革にもつながるため、行政全体での理解とコミットメントが不可欠です。

5. 日本の行政が直面する課題と今後の方向性

日本の行政がAI導入を進めていく上で、まず直面する課題はデジタル人材の不足です。自治体の調査でも、「職員のITスキル不足」がデジタル行政推進の最大の障壁となっています。この問題に対処するには、人材育成策の強化が不可欠です。具体的には、行政職員向けのAIリテラシー研修を定期開催し、新技術の最新情報や使い方を習得できる機会を提供します。また、デジタル人材の採用や民間からの人材の受け入れも有効です。自治体では専門的なIT人材が不足しがちですが、国や都道府県と連携して専門人材を派遣してもらう、ボランティアとして大学の学生を行政でAI実験に参加させるといった取り組みも考えられます。さらに、AI活用に成功した自治体の事例を集めて全国に横展開することで、他の自治体も動きやすくする仕組みを作ることも重要です。例えば、先行自治体からノウハウを共有したり、複数自治体で共同でAIシステムを開発・利用することで、人材不足の補完とコスト負担の軽減を図ります。

5.2 ガバナンスと制度整備の重要性

AI導入を安定的に進めるには、ガバナンス体制の整備と適切な制度設計が必要です。行政機関としては、AI活用に関するルールや指針を策定し、AI利用の原則(安全・公平・透明な利用、人間の最終責任、プライバシー保護など)を明文化することが重要です。例えば、先述のように生成AI利用ガイドラインを作成し、職員がAIを使う際の手順や禁止事項を定めます。また、AI導入プロジェクトごとにAI統括責任者(CAIO)を置き、プロジェクトの企画から運用、評価まで一貫して監督する体制を整えます。さらに、リスク管理の仕組みも必要です。AI導入前にリスク評価を行い、セキュリティリスクや誤用リスクを見極め、それぞれに対する対策を講じます。導入後も定期的にモニタリングを行い、問題が発生した際の対応策(フェイルセーフや修正措置)を用意しておきます。こうしたガバナンスの下、AIを安全かつ有効に利用できる環境を整えることが重要です。また、法律制度面でも、生成AIに関する新たなルール整備が進む見込みです。2023年にはAI法が成立し、行政機関におけるAI活用の促進とリスク管理が義務付けられています。これに合わせ、自治体や官公庁でもAI関連の条例改正や内部規程の策定を進める必要があります。例えば、ChatGPT利用に関する自治体条例を整備し、入力情報の扱いや責任の所在を明確化するなどです。さらに、行政が民間企業と協業してAIサービスを導入する際の契約モデルや、AIの出力に関する法的責任の分担についても検討が必要です。これらガバナンスと制度面の整備は、AI導入を後押ししつつリスクを最小化する鍵となります。

5.3 市民への説明責任と信頼構築

最後に、AI導入が住民にもたらす影響について説明責任と信頼構築が不可欠です。行政はAIを導入したことで住民にどんな恩恵があるのか、またリスクは何かを十分に伝え、住民の理解と協力を得る必要があります。特に、AIが判断を下す場合や、AIが関与するサービスが増えるほど、住民の不安も高まる可能性があります。そこで、行政は透明性の高い情報発信を行います。例えば、AIを導入した旨や導入目的、利用するツール、利用にあたるルールを公式サイトやパンフレットで公開し、住民が知り得るようにします。また、AIによる決定や回答があった場合、それが人間の最終判断であることを明確にし、住民が不服を申し立てられる仕組み(議会や苦情対応)を用意します。さらに、住民の意見を反映することも重要です。行政は住民にAI導入に関する意見を募集し、必要に応じてその意見を取り入れて施策を調整します。これにより、住民は「自分たちの声が聞かれている」と感じ、行政への信頼を深めることができます。また、行政機関内でも、AIを導入したことで職員の業務負担が軽減され、より住民サービスに注力できるようになるといったプラス面を共有し、職員の士気を高めることも信頼構築につながります。総じて、行政はAI導入を「住民のための改革」として位置付け、説明責任を果たしつつ住民と協働していくことが今後の方向性と言えます。

以上のように、日本の行政におけるAI活用はまだ始まったばかりですが、各地で先行事例が増え、制度面でも後押しが進んでいます。生成AIは行政サービスの効率化や高度化に大きな可能性を秘めていますが、同時にリスクも伴います。そのため、行政は人材育成と制度整備を進めつつ、透明性と説明責任を徹底してAIを活用することが重要です。AIを味方につけて行政改革を進めることで、限られた人材と予算でも質の高い公共サービスを提供できるようになり、住民の利便性向上と行政の効率化が実現すると期待されます。行政のAI活用はまだ探索的な段階ですが、身近な風景になっていく可能性は十分にあります。今後、国や自治体が課題を乗り越えてAIを定着させていけば、日本の行政は大きな変革を遂げ、新たなサービスとモデルを世界に示すことも期待できます。

コメント