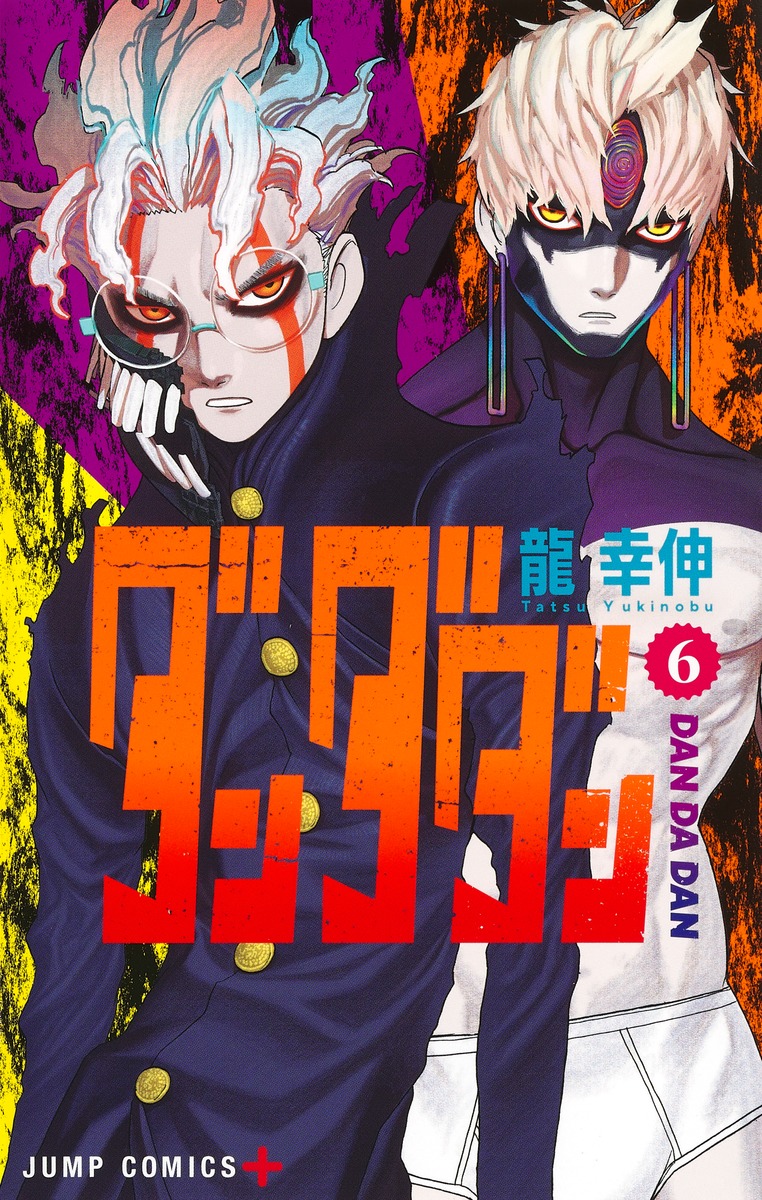

はじめに:疾走する「革命」のサウンド

2025年、アニメ界を席巻する話題作『ダンダダン』。その第2期オープニングテーマとしてリリースされたアイナ・ジ・エンドの「革命道中 – On The Way」は、一度聴けば耳から離れない疾走感とエモーショナルな歌声で、瞬く間に国内外のチャートを駆け上がりました。特にTikTokでは総再生回数が2億回を超えるなど、アニメファンにとどまらない社会現象を巻き起こしています。

この楽曲は、元BiSHのメンバーであり、現在はソロアーティストとして独自の表現を追求するアイナ・ジ・エンドが、旧知の仲である音楽プロデューサーShin Sakiuraと共に作り上げたものです。本稿では、各種インタビューを基に、彼女が『ダンダダン』という作品にどう向き合い、どのような制作プロセスを経てこの「革命的」な一曲を生み出したのか、その核心に迫ります。

作品への愛が原動力:『ダンダダン』との出会い

アイナ・ジ・エンドと『ダンダダン』の関わりは、今回のタイアップが初めてではありません。彼女はアニメ化前から原作を愛読するほどの熱心なファンでした。宇宙人と妖怪という異なるオカルト要素を融合させた奇抜な設定と、バトルとラブコメが交錯する独特の世界観に強く惹かれていたと語ります。

そのため、主題歌のオファーが来た際は「この曲を作るまでにもっと成長してやろう!」と、強い決意を抱いたといいます。当時、複数のタイアップ楽曲制作が続いていた中でも、大好きな作品に関われる喜びが、彼女の創作意欲をさらに燃え上がらせました。この深い作品愛こそが、「革命道中」の根底に流れる圧倒的なエネルギーの源泉となったのです。

Creepy Nutsへのリスペクトと継承

『ダンダダン』ファンとして、彼女は第1期のOPテーマであるCreepy Nutsの「オトノケ」にも強い印象を受けていました。特に、楽曲に作品タイトル「ダンダダン」が直接的に盛り込まれている点に感銘を受けたと述べています。BiSH時代から対バンなどで親交のあったCreepy Nutsからバトンを引き継ぐ形でOPテーマを担当することに喜びを感じており、そのリスペクトを込めて「革命道中」にも〈ダンダンダダダン〉というフレーズを取り入れました。これは単なる模倣ではなく、作品の世界観を音楽で繋ぐという、クリエイターとしての敬意と意志の表れと言えるでしょう。

制作の核心:Shin Sakiuraとの化学反応

「革命道中」の制作において、共同制作者である音楽プロデューサー、Shin Sakiuraの存在は不可欠でした。作詞・作曲を共同で行い、編曲とプロデュースは彼が担当。このタッグは、楽曲に複雑かつキャッチーな魅力を与える原動力となりました。

信頼が生んだセッションという作曲法

アイナは、今回の制作で「相当わがままを言うだろう」と予感し、それを受け入れてくれる人物として10年来の友人であるShin Sakiuraに声をかけました。 普段は相手に合わせすぎてしまいセッションでの曲作りを苦手としていた彼女ですが、気兼ねなく意見を言い合える関係性があったからこそ、Shin Sakiuraの「セッションで作ろう」という提案を受け入れることができました。

実際の制作では、Shin Sakiuraがギターを弾きながら、アイナが6時間ぶっ通しで歌い続けるという驚異的なセッションで楽曲の大枠が決められました。彼女の情熱的なアイデアを、Shin Sakiuraが的確な音楽的構造へと落とし込んでいく。このプロセスこそ、二人の信頼関係が可能にした「化学反応」でした。

「作品を引っ張る」という覚悟

タイアップ曲を制作する際、多くのアーティストは「作品に花を添える」という意識を持ちがちです。しかし、アイナは『ダンダダン』の持つ圧倒的な魅力に対し、そのアプローチでは不十分だと考えました。

「作品を引っ張るぐらいの意識で曲作りをしないと誰の心にも残らない曲になると思っていましたから。」

— アイナ・ジ・エンド (アニメ!アニメ! インタビュー)

この強い覚悟が、楽曲に妥協のない攻撃性と求心力を与えました。ラブコメ、オカルト、バトル、青春といった多様な要素をわずか89秒のオープニング尺に凝縮するというプレッシャーの中、彼女は作品と対等に渡り合う強度を持つ楽曲を目指したのです。

楽曲の細部への探求:歌詞とメロディに込めた革命

「革命道中」の魅力は、その複雑に絡み合った音楽的構造にあります。歌詞、メロディ、そして歌唱表現、そのすべてにアイナ・ジ・エンドとShin Sakiuraのこだわりが詰め込まれています。

歌詞の哲学:「萎えるぜ」から「唸るぜ」へ

歌詞制作において最も象徴的なエピソードが、サビ頭のフレーズです。当初、アイナは原作の主人公・オカルンのセリフ「萎えるぜ」を引用しようと考えていました。しかし、実際に歌ってみると自身の気持ちまで萎えてしまうことに気づき、より力強く、前向きなエネルギーを持つ「唸るぜ」という言葉に変更しました。

この一語の変更は、単なる言葉遊びではありません。原作へのリスペクトを示しつつも、最終的には聴く人の背中を押し、自らを鼓舞するような力強いメッセージを選ぶという、アーティストとしての彼女の矜持が表れています。また、Shin Sakiuraが提案した〈ここらで暴れちゃってもいいかな〉というフレーズは、楽曲に遊び心と解放感をもたらし、歌詞の世界観をより豊かなものにしています。

メロディの葛藤:Bメロに潜むダークさの塩梅

作曲において特に苦労したのが、〈暗いトンネルの壁〉から始まるBメロ部分でした。ここはセッション後、『ダンダダン』が持つダークな側面を表現するために後から追加されたパートです。しかし、その「暗さ」の表現は非常に繊細なバランスを要求されました。

アイナはインタビューで、レディオヘッドのような哀愁は重すぎ、ビョークのような自由さはアニソンの枠から外れすぎると感じたと語っています。 ここで落としすぎるとサビの爆発力に繋がらないため、様々なアプローチを試行錯誤した末に、現在の絶妙なバランスに着地しました。このBメロの存在が、楽曲に深みと物語性を与えています。

歌唱表現の進化:「引き算」の美学

アイナ・ジ・エンドのボーカルは、その情熱的でハスキーな声質が特徴です。しかし、レコーディングでは感情が高ぶり、「やりすぎ」てしまう傾向があったと彼女自身が分析しています。今回の制作では、プロデューサーであるShin Sakiuraがそのバランスを巧みに調整しました。

「アイナは自分が思っている以上にバケモンやから、これ以上やったら聴けないものになっちゃうよ」

— Shin Sakiura (アイナ・ジ・エンドへのアドバイス)

この客観的なフィードバックにより、アイナは自身の表現を抑制し、音の「空白」を活かす「引き算の美学」を学びました。情熱を内包しつつも、どこかクールで洗練されたボーカルは、彼女のアーティストとしての新たなステージを象徴しています。この抑制されたエネルギーが、かえって楽曲のグルーヴと疾走感を際立たせているのです。

反響と未来:世界に広がる「革命道中」

完成した楽曲は、アイナの期待を遥かに超える反響を呼びました。特に、TikTokでは国内外のユーザーによるダンス動画やコスプレ動画が数多く投稿され、楽曲が文化や言語の壁を越えて共有される現象を生み出しています。 これは、楽曲が持つ普遍的な高揚感と、現代の若者世代の自己表現の欲求とが見事にマッチした結果と言えるでしょう。

アイナ自身も、完成したOP映像で〈暗いトンネルの壁〉のシーンが夕日、そして金玉に変わる演出に「なんとも言えず良くて泣けた」と感動を語っています。作り手の意図が映像制作者に伝わり、さらなる相乗効果を生んだ好例です。

この成功を追い風に、彼女は楽曲名を冠した全国ツアー「革命道中」をスタートさせました。また、「革命道中」は彼女にとって初のソロシングルCDリリースとなり、この記念すべき一曲を多くの人にフィジカルな形で届けたいという強い想いを語っています。

おわりに:一曲に凝縮された成長と絆

「革命道中」は、単なるアニメタイアップ曲ではありません。それは、一人のアーティストが愛する作品と真摯に向き合い、長年の友との信頼関係の中で自らの表現を更新し、成長を遂げたドキュメントです。作品を「引っ張る」という覚悟、セッションで生まれた化学反応、そして「引き算」によって得た新たな表現力。そのすべてが奇跡的なバランスで融合し、この疾走感あふれる一曲が誕生しました。

アイナ・ジ・エンドが歩む「革命道中」はまだ始まったばかりです。音楽と物語が共鳴し、世界中の人々を巻き込んでいくこの旅路から、今後も目が離せません。

コメント