100歳は「他人事」ではない時代の到来

2025年、日本の100歳以上の人口は9万9千人に迫り、55年連続で過去最多を更新する見込みです。この数字は、もはや「人生100年時代」が単なるスローガンではなく、現実的な未来であることを示しています。平均寿命が延伸する一方で、私たちが真に問うべきは「いかに長く生きるか」ではなく、「いかに健康に、自分らしく生きるか」です。

寿命が100歳に達しても、健康年齢(日常生活を制限なく自立して送れる期間)がそれに伴わなければ、趣味や旅行、社会参加といった「やりたいこと」は叶えられません。この「寿命」と「健康年齢」のギャップを埋めることこそ、現代を生きる私たちにとって最大の課題です。本稿では、人生の大きな節目である「還暦(60歳)」を新たなスタートラインと捉え、健康年齢を100歳まで引き上げるための具体的かつ多角的なロードマップを提示します。

アンチエイジングからウェルエイジングへ

ロードマップを歩み始める前に、まず心構えを確立することが重要です。目指すべきは、老化に抗う「アンチエイジング」ではなく、賢く、豊かに歳を重ねる「ウェルエイジング(Well-aging)」という考え方です。還暦からの40年間は、失われるものを数える期間ではなく、新たな価値を創造し、成熟を深めるための時間です。この前向きな視点が、これから紹介する全ての取り組みの基盤となります。

ウェルエイジングの3つの柱:

- 予防と実践:病気や衰えを「待つ」のではなく、科学的根拠に基づき「予防」し、日々の生活で「実践」する。

- 変化への適応:心身の変化を否定せず、それを受け入れ、ライフスタイルを柔軟に「適応」させる。

- 継続的な成長:学びや挑戦を続け、社会との関わりを持ち、精神的な「成長」を止めない。

健康年齢100歳を実現する4つの柱

健康年齢を最大化するためには、単一の要素に頼るのではなく、包括的なアプローチが必要です。このロードマップは、以下の4つの柱で構成されています。これらは相互に関連し合い、一つを高めることが他の要素にも好影響を与えます。

- 身体の健康:全ての活動の土台となる肉体的な資本。

- 脳の健康:認知機能を維持し、明晰な判断力を保つ。

- 心の健康:ストレスを管理し、生きがいを持って日々を過ごす。

- 社会的な健康:孤立を防ぎ、人や社会との繋がりを保つ。

第1の柱:身体の健康 ― すべての土台を築く

60歳以降の身体は、メンテナンスの質がその後の40年を大きく左右します。特に「食事」「運動」「睡眠」「定期検診」の4つの習慣が、身体という資本を守り抜く鍵となります。

食事:何をどう食べるか

高齢期の食事は、単なる栄養補給ではありません。加齢による身体の変化、特に筋肉減少(サルコペニア)や骨密度の低下(骨粗鬆症)、そして全身の衰弱(フレイル)を予防するための戦略的な投資です。

- タンパク質の意識的摂取:筋肉の材料であるタンパク質は、体重1kgあたり1.0g以上を目安に。肉、魚、卵、大豆製品(豆腐、納豆など)を毎食取り入れることが理想です。特に朝食でタンパク質を摂ることは、日中の活動の質を高めます。

- 骨を支える栄養素:骨粗鬆症予防のため、カルシウム(乳製品、小魚、緑黄色野菜)と、その吸収を助けるビタミンD(きのこ類、魚類、日光浴)をセットで摂取しましょう。

- 「まごわやさしい」の実践:日本の伝統的な健康食の合言葉「ま(豆)・ご(胡麻)・わ(わかめ等海藻)・や(野菜)・さ(魚)・し(椎茸等きのこ)・い(芋類)」を意識することで、自然とバランスの取れた食事が実現します。

- 減塩と良質な脂質:高血圧リスクを抑えるための減塩は必須です。また、動脈硬化予防のために、青魚に含まれるEPA・DHAや、オリーブオイルなどの良質な脂質を積極的に摂りましょう。

運動:動ける身体を維持する

「貯筋」は60歳からでも遅くありません。運動は心肺機能の維持だけでなく、転倒予防、認知機能の維持にも直結します。以下の3種類の運動を組み合わせることが極めて重要です。

- 有酸素運動(週150分目標):ウォーキング、軽いジョギング、水泳など。心臓や血管の健康を保ち、生活習慣病を予防します。少し息が弾む程度の強度で、30分を週5日、あるいは10分をこまめに分けても効果はあります。

- 筋力トレーニング(週2~3回):自重で行うスクワットは「キング・オブ・エクササイズ」です。太ももやお尻といった大きな筋肉を鍛えることで、基礎代謝を維持し、転倒しにくい安定した歩行を可能にします。ゴムバンドや軽いダンベルを使った運動も効果的です。

- 柔軟性とバランス運動(毎日):ラジオ体操やストレッチ、ヨガ、太極拳は、関節の可動域を広げ、身体のバランス感覚を養います。特に片足立ちは、転倒リスクを測るバロメーターにもなり、日々の習慣にすべきです。

睡眠:最高の回復薬

加齢とともに睡眠は浅くなりがちですが、質を高める工夫は可能です。睡眠は、日中の活動で疲弊した脳と身体を修復する最も重要な時間です。

- 体内時計を整える:毎日同じ時間に起き、朝日を浴びることで体内時計がリセットされます。夜は寝る1~2時間前に入浴し、リラックスした状態を作るのが効果的です。

- 睡眠環境の最適化:寝室は暗く、静かで、快適な温度に保ちます。スマートフォンやテレビのブルーライトは脳を覚醒させるため、就寝1時間前には見るのをやめましょう。

- 昼寝は賢く:午後の早い時間に15~20分程度の短い昼寝は、午後のパフォーマンスを向上させますが、30分以上の長い昼寝や夕方の昼寝は夜の睡眠を妨げるため避けましょう。

定期検診:身体の声を聴く

自覚症状がない段階で病気の芽を発見することが、健康年齢を延ばす上で決定的に重要です。かかりつけ医を持ち、自分の身体データを継続的に把握しましょう。

- 基本健診+α:特定健診やがん検診(胃、肺、大腸、乳、子宮頸がん)は必ず受診します。60代以降は、これに加えて骨密度検査、眼科検診(緑内障、白内障)、歯科検診(歯周病は全身疾患のリスク因子)を定期的に行いましょう。

- 数値を「自分事」として管理:血圧、血糖値、コレステロール値などの数値を記録し、その推移を医師と共に確認します。数値を改善するために、生活習慣をどう変えるか、主体的に考える姿勢が大切です。

第2の柱:脳の健康 ― 知的好奇心を生涯の友に

脳の神経細胞は、刺激を与えることで新たなつながり(シナプス)を作り出し、その機能(ニューロンプラスティシティ)を維持します。知的活動は、認知症のリスクを低減させる最も有効な手段の一つです。

生涯学習:新しい挑戦が脳を活性化する

「もう歳だから」は禁句です。新しいことを学ぶプロセスそのものが、脳の様々な領域を刺激し、認知予備能(脳のダメージに対する抵抗力)を高めます。

- 新しいスキルの習得:語学、楽器演奏、プログラミング、絵画など、少し努力が必要なものに挑戦しましょう。成果が出なくても、取り組む過程が重要です。

- 学びの場に参加する:地域の公民館やカルチャーセンター、大学の公開講座などを活用し、他者と共に学ぶ環境に身を置くことは、知的刺激と社会的交流の両面で効果があります。

知的活動の習慣化:日常に脳トレを

特別なことでなくとも、日々の習慣が脳を鍛えます。

- 能動的な情報収集:新聞を隅々まで読む、本を読む、ドキュメンタリー番組を観て内容を誰かに話すなど、情報をただ受け取るだけでなく、要約したり意見を述べたりする習慣をつけましょう。

- 頭を使うゲーム:囲碁、将棋、麻雀、数独、クロスワードパズルなどは、戦略的思考や記憶力を鍛えるのに最適です。

- デジタルリテラシーの向上:スマートフォンやタブレットを使いこなし、情報検索やオンラインでのコミュニケーション、健康管理アプリの活用などに挑戦しましょう。新しいテクノロジーに適応する過程は、優れた脳のトレーニングになります。

第3の柱:心の健康 ― 「生きがい」が最強の免疫力

定年退職や子どもの独立など、60歳以降は人生の役割が大きく変化する時期です。この変化を乗り越え、精神的な充足感を得ることが、心の健康、ひいては身体の健康にも繋がります。

ストレスマネジメント:心の柔軟体操

ストレスは万病のもとです。自分なりのストレス解消法を複数持っておくことが、心の安定に不可欠です。

- マインドフルネスと瞑想:「今、ここ」に意識を集中させる瞑想は、ストレスや不安を軽減する効果が科学的に証明されています。1日5分からでも始めてみましょう。

- 自然とのふれあい:森林浴やガーデニング、散歩など、自然の中で過ごす時間は、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させます。

- 感情の表現:喜びも悲しみも、信頼できる家族や友人に話すことで、感情が整理され、心が軽くなります。日記をつけるのも有効な手段です。

「生きがい(IKIGAI)」の探求と創造

「生きがい」を持つ高齢者は、そうでない人に比べて長寿であり、健康年齢も長いことが多くの研究で示されています。生きがいは、与えられるものではなく、自ら見つけ、創り出すものです。

- 社会貢献・ボランティア:地域の活動やNPO、趣味のサークルなどで、自分の経験やスキルを活かして誰かの役に立つ経験は、大きな自己肯定感と生きがいをもたらします。

- 役割の再発見:孫の世話、地域の見守り、長年の趣味を教える「先生」になるなど、新たな役割を見つけましょう。

- 探求と創造:若い頃にやりたかったけれどできなかったこと、例えば長編小説の執筆、世界中の料理のマスター、自分の家系図の作成など、壮大なテーマに挑戦するのも素晴らしい生きがいです。

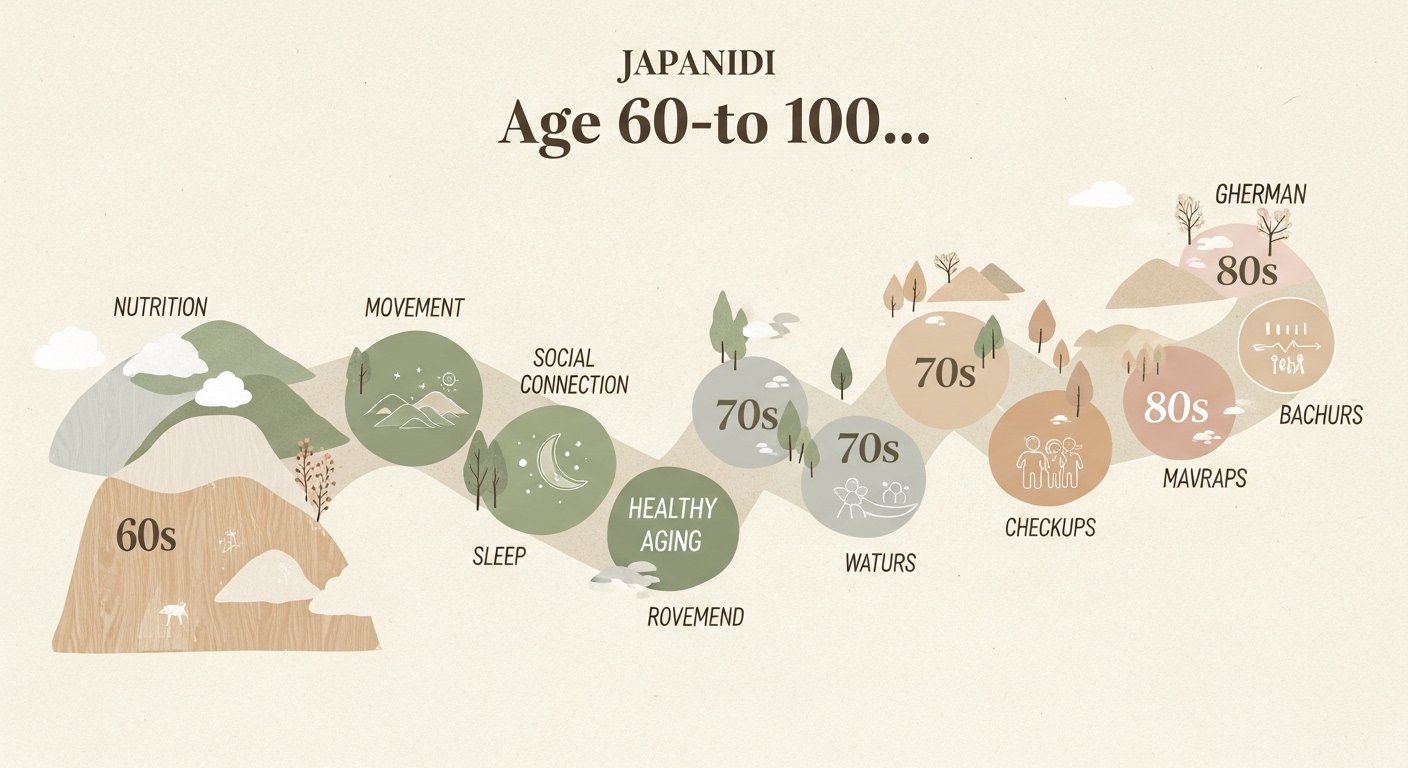

年代別ロードマップ:還暦から100歳への道のり

これまでの4つの柱を、年代ごとの具体的なアクションプランとして整理します。これはあくまでモデルプランであり、ご自身の状況に合わせて柔軟に調整してください。

60代:基礎構築期 ― 人生後半の土台を作る

テーマ:積極的な習慣形成とライフスタイルの見直し。

この10年間で築いた健康習慣が、その後の30年を決めると言っても過言ではありません。

- 身体:人間ドックで全身を総点検。筋力トレーニングと有酸素運動を組み合わせた運動習慣を確立する。食生活を記録し、改善点を見つける。

- 脳:新しい趣味や学習(語学、楽器など)に挑戦を開始する。

- 心:退職後の生活設計を具体的に立て、生きがいとなる活動の候補を探し始める。

- 社会:職場以外の新しいコミュニティ(趣味、地域活動など)に最低1つは参加する。

70代:継続と深化期 ― 習慣を根付かせ、質を高める

テーマ:確立した習慣を維持しつつ、活動の質を深める。

身体能力の変化に気づき始める時期。無理なく継続できる形に調整することが重要です。

- 身体:運動の強度を調整しつつ、特にバランストレーニングと柔軟性を重視する。転倒予防を意識した住環境の見直し(手すり設置、段差解消など)を検討。

- 脳:始めた学習を継続・深化させる。旅行や美術館巡りなど、五感を刺激する体験を増やす。

- 心:生きがい活動を本格化させ、生活の中心に据える。自分の経験を次世代に伝えるメンターとしての役割を見つける。

- 社会:コミュニティ内で中心的な役割を担うなど、より深く関わる。友人関係のメンテナンスを怠らない。

80代:適応と調整期 ― 賢く変化に対応する

テーマ:自立を維持するための工夫と、心身の変化への賢い適応。

「できること」に焦点を当て、生活の質(QOL)を最大化する戦略が求められます。

- 身体:日々の軽い運動(室内での体操、近所の散歩)を欠かさない。フレイル・サルコペニアのチェックを定期的に行い、食事(特にタンパク質)と運動で対策を強化する。

- 脳:読書や音楽鑑賞、人との会話など、無理のない知的活動を続ける。日々の出来事を日記に書くことも有効。

- 心:「できないこと」が増えることを受容し、小さな喜びに目を向ける。感謝の気持ちを意識的に持つ。

- 社会:外出が難しくなっても、電話やオンラインツールで人との繋がりを保つ。近隣住民との良好な関係がセーフティネットになる。

90代以降:質の維持と受容期 ― 穏やかに今を慈しむ

テーマ:心身の平穏と、日々の生活の質を保つ。

無理をせず、自分にとって心地よい状態を維持することが最優先となります。

- 身体:ベッドの上や椅子に座ったままでもできるストレッチや軽い運動を日課にする。誤嚥性肺炎予防のため、口腔ケアを徹底する。

- 脳:昔のアルバムを見たり、思い出話をしたりすることで、長期記憶を刺激する。

- 心:他者からのサポートを感謝して受け入れる。一日一日を大切に過ごし、穏やかな気持ちを保つ。

- 社会:家族や親しい友人、介護者との温かいコミュニケーションが心の支えとなる。

結論:健康年齢100歳は、還暦から始まる壮大なプロジェクト

人生100年時代において、健康年齢を100歳に引き上げることは、決して夢物語ではありません。それは、還暦という節目から始まる、意識的で、長期的で、そして何よりも主体的な「プロジェクト」です。

本稿で示したロードマップは、一枚の地図に過ぎません。重要なのは、この地図を手に、あなた自身の体力、興味、価値観に合わせて、自分だけの道を切り拓いていくことです。時には立ち止まり、時には回り道をしながらも、4つの柱(身体、脳、心、社会)をバランス良く育んでいく。その一歩一歩の積み重ねが、40年後のあなたの「やりたいことができる」自由を創り出すのです。

還暦は終わりではなく、最高の自分を創造するための第二の人生の始まりです。さあ、今日から、あなた自身の「健康年齢100歳」への旅を始めましょう。

コメント