1970年代音楽番組の黄金時代を振り返る

1960年代中頃に生まれた私にとって、1970年代は音楽との出会いを決定づけた特別な時代でした。スマートフォンもインターネットもない時代、私たちの音楽体験はテレビとラジオが全てでした。特にテレビから流れる音楽は、お茶の間に座る家族全員が共有する貴重な文化体験だったのです。

あの頃のテレビには、今では考えられないほど豪華で多彩な音楽番組が溢れていました。歌謡界のスターたちが一堂に会するバラエティ番組、毎週のヒットチャートに一喜一憂したランキング番組、そして未来のスターを発掘するオーディション番組。これらの番組は単なる娯楽を超えて、日本の音楽文化そのものを形作る重要な役割を果たしていました。

なぜあの時代の音楽番組は、これほどまでに私たちの心に深く刻まれているのでしょうか。本稿では、1970年代の音楽番組の魅力を多角的に分析し、その文化的意義を探求してみたいと思います。

序章:1970年代 – 日本の音楽シーンが爆発した「黄金時代」

1970年代。それは、日本のポピュラー音楽史において、そしてテレビ史において、ひときわ眩い輝きを放つ「黄金時代」として記憶されている。1970年の大阪万博を頂点とした高度経済成長が成熟期を迎え、社会の価値観が単なる物質的な豊かさから、精神的な充足や文化的な多様性へとシフトし始めた時代。この大きなうねりの中で、日本の音楽シーンはかつてないほどの活気と多様性を見せた。

この時代、音楽の世界では二つの大きな潮流が交錯していた。一つは、美空ひばりや北島三郎に代表される「演歌」と、園まりやいしだあゆみらが彩る「歌謡曲」が、その表現を円熟させた流れ。もう一つは、学生運動の熱気の中から生まれ、若者の内面を深く描いた「フォークソング」、そして欧米から輸入され日本独自の進化を遂げた「ロック」や、洗練された都市感覚を持つ「ニューミュージック」の台頭である。テレビ東京の番組紹介が示すように、昭和40年代(1965年〜1974年)は、これら複数のジャンルが並び立ち、まさに「日本音楽界の黄金期」と呼ぶにふさわしい状況を呈していた。

そして、この音楽の爆発的エネルギーを全国のお茶の間に届け、増幅させたのが「テレビ」というメディアであった。カラーテレビの急速な普及に伴い、テレビはエンターテインメントの王座に君臨。中でも音楽番組は、単に歌を届けるだけでなく、ヒット曲を生み出し、スターを誕生させ、ファッションやライフスタイルに至るまで、時代の流行を創り出す最強のプラットフォームとして機能した。本稿では、この1970年代という特異な時代に焦点を当て、当時を彩った伝説的な音楽番組を概観するとともに、なぜそれらがこれほどまでに輝き、人々の心を掴んだのかを、時代背景と共に深く掘り下げていく。

第一部:時代を象徴する伝説の音楽番組たち

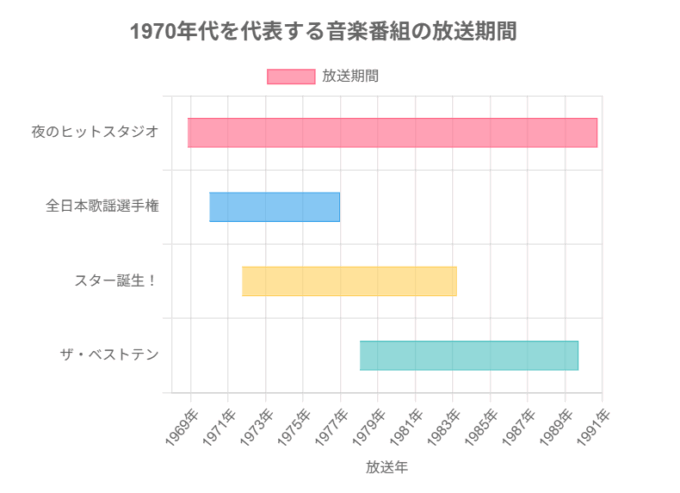

1970年代のテレビ欄は、個性豊かな音楽番組で埋め尽くされていた。それらはそれぞれ異なるアプローチで音楽の魅力を伝え、視聴者を熱狂させた。ここでは、当時の音楽番組をその特性によって「歌謡バラエティ」「ランキング番組」「オーディション番組」の三つに大別し、時代を象徴する代表的な番組を具体的に解説する。

1. 豪華絢爛!歌謡バラエティの最高峰

『夜のヒットスタジオ』(フジテレビ)

1970年代の音楽番組を語る上で、フジテレビの『夜のヒットスタジオ』(1968年〜1990年)の存在は欠かすことができない。この番組は、単なる歌唱披露の場に留まらない、総合的な音楽エンターテインメントショーの頂点であった。1970年代の主要な司会者には、前田武彦と芳村真理の初代コンビから、三波伸介、そして井上順へと引き継がれ、それぞれの時代で番組に独自の色を添えた。

番組最大の特徴は、毎週水曜の夜に放送される「生放送」への徹底したこだわりだった。放送ライブラリーの記録によれば、歌手たちはフルバンドの生演奏をバックに歌い、番組冒頭では出演者全員による「オープニングメドレー」で他の歌手のヒット曲を歌い合うなど、予測不能なライブ感が魅力だった。また、歌手同士のトークコーナーでは、普段見ることのできないスターたちの素顔や人間関係が垣間見え、視聴者に親近感を抱かせた。

当時の番組年表を紐解くと、五木ひろし、小柳ルミ子、西城秀樹、郷ひろみ、そして後の「花の中三トリオ」やピンク・レディーに至るまで、70年代を代表するほぼ全てのスターがこの番組に初出演し、人気を不動のものとしていったことがわかる。豪華なセット、凝った演出、そして生放送ならではのスリルと華やかさ。『夜のヒットスタジオ』は、まさにお茶の間の「音楽の殿堂」であった。

生放送ならではの華やかさと賑わいに満ちた『夜のヒットスタジオ』のスタジオ

生放送ならではの華やかさと賑わいに満ちた『夜のヒットスタジオ』のスタジオ

2. ヒットの指標!ランキング番組の誕生

『ザ・ベストテン』(TBSテレビ)

1970年代の終盤、1978年1月に放送を開始したTBSの『ザ・ベストテン』(〜1989年)は、それまでの音楽番組の常識を覆し、新たな時代を切り拓いた。司会を務めたのは、軽妙洒脱なトークで番組を進行する久米宏と、温かい眼差しで歌手を見守る黒柳徹子の名コンビ。この番組は70年代の音楽文化の集大成であり、80年代の音楽シーンを決定づける存在となった。

『ザ・ベストテン』の画期性は、その徹底した公正さと透明性にあった。レコード売上、有線放送リクエスト、ラジオチャート、そして視聴者からのハガキリクエストという4つの異なる指標を合算し、独自のランキングを毎週発表。この「キャスティング方式」を排した厳格なランキングシステムは、視聴者から絶大な信頼を得て、「ベストテンに入ること」がヒットの絶対的な証明となった。

番組のもう一つの名物が、スタジオに来られないランクイン歌手を追いかける「追っかけ中継」である。新幹線の中、コンサート会場、時には海外からでさえも衛星生中継で結び、歌を届けさせた。このスタイルは、視聴者に「今、この瞬間」を共有しているという強烈なライブ感と特別感を与えた。きらびやかな「ミラーゲート」からの登場シーンと共に、番組の演出は社会現象となり、多くの人々の記憶に深く刻まれている。

『ザ・ベストテン』の象徴的なセットの前で司会を務める久米宏と黒柳徹子

『ザ・ベストテン』の象徴的なセットの前で司会を務める久米宏と黒柳徹子

3. スター誕生の登竜門!オーディション番組

1970年代は、未来のスターを発掘するオーディション番組が大きな役割を果たした時代でもあった。中でも日本テレビ系列の2番組は、対照的なアプローチで数多くの才能を世に送り出した。

『全日本歌謡選手権』(日本テレビ)

1970年から1976年にかけて放送された『全日本歌謡選手権』は、プロ・アマ問わず出場できる、まさに実力主義の登竜門であった。司会は当初長沢純が、後に浜村淳が務めた。この番組の最大の特徴は、「10週連続勝ち抜き」という非常に厳しいルール。挑戦者は毎週審査員の厳しい評価に晒され、10週勝ち抜いて初めてグランドチャンピオンとなり、プロへの道が開かれた。この過酷な試練を乗り越えた者の中には、後に歌謡界の頂点に立つ五木ひろし、八代亜紀、天童よしみといった大物歌手たちが名を連ねる。番組が持つ独特の緊張感と、挑戦者たちの人生を賭けた歌声は、多くの視聴者に感動を与えた。

『スター誕生!』(日本テレビ)

一方、1971年から1983年まで続いた『スター誕生!』は、特に「アイドル」という新たな文化を創造した点で、日本の芸能史に不滅の足跡を残した。作詞家の阿久悠らが審査員を務め、全国から集まった才能の原石を見出した。この番組の革新性は、単に歌の上手さを競うだけでなく、出場者の将来性やスター性を見抜き、レコード会社や芸能事務所がその場で札を上げてスカウトするというシステムにあった。

この仕組みから、社会現象を巻き起こしたスターが次々と誕生した。森昌子、桜田淳子、そして山口百恵の「花の中三トリオ」は、この番組から生まれ、70年代アイドル文化の象徴となった。さらに、ピンク・レディーや中森明菜など、80年代にかけて活躍する多くのアイドルがここから羽ばたいていった。『スター誕生!』は、日本のアイドル産業の原型を創り上げた、まさに伝説の番組である。

『スター誕生!』の舞台に立つ若き日の森昌子(左)、桜田淳子(中央)、岩崎宏美(右)ら

『スター誕生!』の舞台に立つ若き日の森昌子(左)、桜田淳子(中央)、岩崎宏美(右)ら

なぜ70年代の音楽番組は輝いていたのか?時代背景からの深掘り分析

1970年代の音楽番組が放っていた圧倒的な熱量と影響力は、単に個々の番組の企画力だけに起因するものではない。それは、当時の社会、文化、技術が複雑に絡み合い、テレビというメディアを中心に奇跡的な化学反応を起こした結果であった。ここでは、その輝きの源泉を多角的に分析する。

1. 音楽ジャンルの交差点としてのテレビ

1970年代の音楽番組が果たした最も重要な役割の一つは、多様化する音楽ジャンルの「交差点」となったことだ。前述の通り、この時代は伝統的な演歌・歌謡曲と、若者文化から生まれたフォーク・ロック・ニューミュージックが並存していた。音楽番組は、これらの異質な音楽を同じステージに乗せることで、世代や趣味の壁を越えた交流を生み出した。

例えば、『夜のヒットスタジオ』のような番組では、五木ひろしのような演歌の大御所と、井上陽水のようなフォークの旗手が同じ画面に映り、トークを交わす光景が日常的に見られた。これは、普段は異なる音楽の世界に住むアーティストとファン層が互いを認知し、刺激を与え合う貴重な機会であった。シンガーソングライターの誕生とニューミュージックの隆盛は、テレビという巨大なプラットフォームがあったからこそ、一部の若者文化に留まらず、国民的なムーブメントへと発展できた側面がある。テレビは、音楽文化のるつぼとして機能し、シーン全体の活性化と成熟を促したのである。

2. 「お茶の間のアイドル」の誕生と成長物語

1970年代、特にその前半は、現代にまで続く日本の「アイドル」文化が確立された決定的な時期である。そして、その揺りかごとなったのがテレビ音楽番組だった。1971年にデビューした天地真理は、その天真爛漫なキャラクターで爆発的な人気を博し、「国民的アイドル」の原型を創り上げたと言われる。

テレビは、ファンがアイドルを「発見」し、その成長を毎週見守り、応援するという「共同体験」の場を提供した。『スター誕生!』で素人の少女がスカウトされ、やがて『夜のヒットスタジオ』や『ザ・ベストテン』で華々しく歌い踊る。このプロセス全体が、視聴者にとって一つの連続した物語となった。特に、山口百恵、森昌子、桜田淳子による「花の中三トリオ」は、その象徴である。彼女たちのデビューから成長、そしてそれぞれの道へと進んでいく姿を、日本中が固唾をのんで見守った。音楽番組は、単に歌を消費する場から、スターとの感情的な繋がりを育む「メディア・イベント」へと進化したのである。

左から森昌子、桜田淳子、山口百恵。1970年代のアイドル文化を象徴する「花の中三トリオ」

左から森昌子、桜田淳子、山口百恵。1970年代のアイドル文化を象徴する「花の中三トリオ」

3. 技術革新がもたらした演出の進化

70年代の音楽番組の魅力を支えた背景には、放送技術の目覚ましい進歩があった。特に、VTR(ビデオテープレコーダー)技術の向上は、番組制作に革命をもたらした。これにより、それまで困難だった地方での公開録画が活発化し、全国のファンがスターを身近に感じる機会が増えた。また、スタジオ内でも、VTRを使った凝った演出や、過去の映像(秘蔵VTR)を振り返る企画が可能になり、番組内容に厚みと奥行きが生まれた。

70年代後半になると、衛星中継技術が番組のスケールを飛躍的に拡大させる。『ザ・ベストテン』の「追っかけ中継」は、この技術なくしては成立しなかった。全国、時には世界各地にいるスターと東京のスタジオをリアルタイムで結ぶ映像は、視聴者に大きな驚きを与え、テレビの可能性を改めて知らしめた。こうした技術革新は、単なる利便性の向上に留まらず、番組のスペクタクル性を高め、視聴者の体験をより豊かで刺激的なものへと変えていったのである。

4. 時代精神を映す鏡

音楽番組は、その時代の社会の空気、すなわち「時代精神」を映し出す鏡でもあった。1960年代末の学生運動が終焉を迎え、政治の季節が終わりを告げた70年代、若者たちの関心は社会変革から個人の内面へと向かっていった。この変化は、音楽にも顕著に表れた。

自己の内面を深く見つめる歌詞が特徴のフォークソングやニューミュージックが支持を集めたのは、こうした時代の空気を反映している。吉田拓郎や井上陽水、荒井由実(松任谷由実)らの楽曲は、恋愛や孤独、人生への問いかけといった普遍的なテーマを扱い、多くの若者の共感を呼んだ。一方で、70年代後半にはディスコブームが到来し、刹那的な享楽を歌うポップな楽曲もヒットチャートを賑わせた。音楽番組は、こうした多様な価値観が込められた楽曲を分け隔てなく放送することで、時代の気分を増幅させ、社会全体に拡散させる役割を担っていた。お茶の間は、音楽番組を通して、変化し続ける時代の息吹を感じ取っていたのである。

キーポイント

- 番組の多様性: 豪華なバラエティショー、厳格なランキング番組、人生を賭けたオーディション番組など、多彩なフォーマットが共存し、視聴者を飽きさせなかった。

- 時代の交差点: 演歌・歌謡曲とフォーク・ロック・ニューミュージックという異質な文化がテレビという場で出会い、日本のポピュラー音楽シーンを豊かにした。

- アイドルの誕生: テレビはスターを発掘し、その成長物語を共有するプラットフォームとなり、現代に続くアイドル文化の礎を築いた。

- 技術と演出の進化: VTRや衛星中継といった技術革新が、番組のスケールとライブ感を飛躍的に向上させ、視聴体験を革新した。

結論:1970年代音楽番組が現代に遺したもの

1970年代のテレビ音楽番組を振り返ると、それらが単なる一過性の娯楽コンテンツではなかったことがわかる。それは、ヒット曲を生み、スターを発掘し、若者文化を牽引し、時にはファッションやライフスタイルまで提示する、まさに「時代の文化的インフラ」であった。家族が揃ってテレビの前に座り、同じ歌に耳を傾け、スターの活躍に一喜一憂する。音楽番組は、世代や地域を越えた「国民的共通体験」を創出する、強力な装置だったのだ。

その影響は、現代にも色濃く残っている。『ザ・ベストテン』が確立した複合的なデータに基づくランキング形式、『夜のヒットスタジオ』が見せた豪華なアーティストコラボレーションや生放送でのトークといった番組フォーマットの多くは、後の『ミュージックステーション』をはじめとする現代の音楽番組に脈々と受け継がれている。我々が今日楽しんでいる音楽番組のDNAには、間違いなく1970年代の輝かしい遺産が組み込まれている。

しかし同時に、現代は当時とは大きく異なる。インターネットとSNSの普及によりメディアは極度に多様化・細分化し、誰もが発信者になれる時代となった。かつてテレビが独占的に担っていた文化形成の力は分散し、「国民的共通体験」は生まれにくくなっている。だからこそ、私たちは問い直す必要がある。1970年代の音楽番組が持っていた、あの抗いがたい魅力と一体感の源泉は何だったのか。その答えを探ることは、分断の時代と言われる現代において、文化が人々を繋ぐ力を再発見するための、重要なヒントを与えてくれるに違いない。

コメント