1980年代音楽番組黄金時代への郷愁

1970年代に芽吹いた音楽番組の花が、1980年代に満開を迎えました。私がちょうど10代から20代という最も多感な時期を過ごしたこの時代は、まさに音楽番組の黄金時代でした。松田聖子、中森明菜をはじめとするアイドル全盛期の熱狂、そして毎週欠かさず見た数々の音楽番組が、私たちの青春そのものを彩っていたのです。

テレビをつければ、どのチャンネルにも華やかな音楽番組が放送されていました。ランキング番組では毎週のヒットチャートに胸を躍らせ、総合音楽ショーでは豪華絢爛な演出に魅了され、若者向け番組では新しい音楽の波を感じ取っていました。バブル経済の追い風もあり、番組制作費は潤沢で、演出も技術も飛躍的に向上した時代でした。

しかし、その黄金時代にも終わりが来ました。音楽シーンの変化、社会情勢の変遷、そしてメディア環境の激変により、かつての輝きは徐々に失われていきました。本稿では、あの眩しかった1980年代の音楽番組を振り返り、その栄光と衰退の軌跡を辿ってみたいと思います。

導入:1980年代音楽番組の黄金時代へようこそ

1980年代の日本。それは、テレビがお茶の間の王様として君臨し、多くの人々が同じ番組に熱狂した時代でした。特に音楽の分野において、この10年間は「黄金時代」として記憶されています。当時の証言によれば、ゴールデンタイムにはほぼ毎日のように音楽番組が放送され、家族全員がテレビの前に集い、最新のヒット曲やスターのパフォーマンスに胸を躍らせていました。それは、音楽が世代を超えた共通言語として機能した、最後の時代だったのかもしれません。

インターネットもSNSも存在しないこの時代、音楽番組は単なる娯楽にとどまらず、流行の発信源であり、若者文化を形成する巨大なプラットフォームでした。松田聖子の「聖子ちゃんカット」が社会現象となり、チェッカーズのファッションを真似る若者が街に溢れたのも、テレビという強力なメディアを通じて、彼らの姿が全国津々浦々に届けられたからに他なりません。

本稿では、この輝かしい1980年代に焦点を当て、時代を象徴する主要な音楽番組のリストとその特徴を詳述します。さらに、なぜこのような「黄金時代」が生まれ、そして1980年代の終わりと共に静かに終焉を迎えたのか、その背景にある経済、社会、文化のダイナミクスを深く掘り下げ、その歴史的意義を考察します。

第一部:時代を彩った伝説の音楽番組たち

1980年代のテレビ業界は、各局が威信をかけて音楽番組を制作し、視聴率を競い合う戦国時代でした。ランキング形式でヒットチャートを可視化する番組、豪華な演出で魅せる総合ショー、若者の熱気をダイレクトに伝える公開番組など、それぞれが独自の魅力で視聴者を惹きつけました。ここでは、その代表的な番組をジャンル別に紹介します。

ランキング番組の覇権争い

ヒット曲の順位を発表するランキング番組は、視聴者の関心を最も集める花形でした。毎週の順位変動に一喜一憂し、応援する歌手が1位になる瞬間を固唾をのんで見守るスタイルは、80年代の音楽体験の中核をなしていました。

ザ・ベストテン (TBS系)

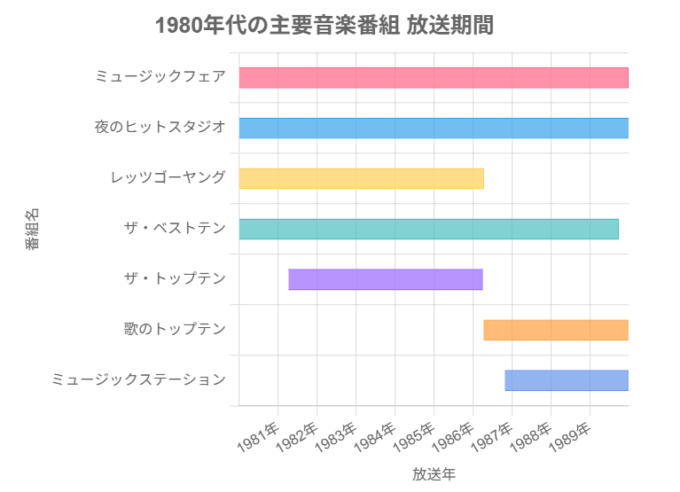

基本情報: 放送期間 1978年1月~1989年9月。司会者:久米宏、黒柳徹子。

特徴と分析: まさに「キング・オブ・音楽番組」と呼ぶにふさわしい存在でした。その最大の特徴は、レコード売上、有線放送、ラジオチャート、そして視聴者からのリクエストハガキという4つの異なる指標を合算し、独自のランキングを作成する厳格さにありました。この公正さが番組の信頼性を絶対的なものにし、「ベストテンに入ること」が真のヒットの証とされました。また、生放送に徹底的にこだわり、コンサート中の歌手を追いかけて新幹線や駅のホームから中継する「追いかけ中継」は、伝説的な演出として今なお語り継がれています。久米宏のシャープな進行と、黒柳徹子の天真爛漫なキャラクターの絶妙なコンビネーションも、番組の人気を不動のものにしました。

「ザ・ベストテン」の司会を務める黒柳徹子と久米宏。番組ロゴも見える。

「ザ・ベストテン」の司会を務める黒柳徹子と久米宏。番組ロゴも見える。

ザ・トップテン / 歌のトップテン (日本テレビ系)

基本情報: 『ザ・トップテン』(1981年4月~1986年3月)、後継番組『歌のトップテン』(1986年4月~1990年3月)。主要司会者:堺正章、榊原郁恵(ザ・トップテン)、徳光和夫、石野真子(歌のトップテン)。

特徴と分析: 『ザ・ベストテン』の強力なライバルとして登場したのがこのシリーズです。最大の特徴は、東京・渋谷公会堂からの公開生放送という形式にありました。これにより、歌手とファンの間の熱気や一体感をダイレクトに伝え、スタジオ中心の『ザ・ベストテン』との差別化に成功しました。堺正章の軽妙洒脱なトークと榊原郁恵の温かい人柄が生み出すアットホームな雰囲気は、多くの視聴者に愛されました。ランキングだけでなく、歌手との親密なトークも番組の大きな魅力でした。

「ザ・トップテン」の司会を務めた堺正章と榊原郁恵

総合音楽ショーの華やかさ

ランキングとは一線を画し、音楽そのものの魅力やアーティストの共演を追求した総合音楽ショーも、80年代を代表する重要なジャンルでした。

夜のヒットスタジオ (フジテレビ系)

基本情報: 放送期間 1968年11月~1990年10月。80年代の主要司会者:芳村真理、井上順。

特徴と分析: 22年という長きにわたり放送された伝説的番組。ランキング形式をとらず、アイドルからニューミュージック、ロック、演歌、さらには海外の大物アーティストまでを幅広くブッキングする独自路線を貫きました。原則として専属バンドによる生演奏と、楽曲を省略しないフルコーラスでの歌唱にこだわり、音楽性の高さを追求しました。番組冒頭、出演歌手がリレー形式で他の歌手の曲を歌い繋ぐ「オープニングメドレー」は、この番組でしか見られない豪華な共演として、大きな見どころとなっていました。

若者向け公開番組の典型的なステージ。司会者とバックのパフォーマーたちが一体となった華やかな雰囲気を伝える。

若者向け公開番組の典型的なステージ。司会者とバックのパフォーマーたちが一体となった華やかな雰囲気を伝える。

ミュージックフェア (フジテレビ系)

基本情報: 放送期間 1964年~現在。80年代の主要司会者:長門裕之、南田洋子。

特徴と分析: 日本で最も長く続く長寿音楽番組であり、現在も放送されています。80年代当時も、その品格あるスタイルは他の番組と一線を画していました。最大の特徴は、ジャンルや世代を超えたアーティスト同士による質の高いコラボレーションです。一社提供スポンサー(塩野義製薬)ならではの安定した制作体制のもと、流行に左右されすぎない、じっくりと音楽を聴かせる構成が貫かれていました。夫婦であった長門裕之・南田洋子の司会も、番組に温かみと落ち着きを与えていました。

若者文化の発信基地

特に10代の若者をターゲットとし、アイドルの魅力を最大限に引き出すことに特化した番組も、この時代の音楽シーンを語る上で欠かせません。

レッツゴーヤング (NHK)

基本情報: 放送期間 1974年4月~1986年4月。80年代の主要司会者:太川陽介、石川ひとみなど。

特徴と分析: NHKが制作した若者向け音楽番組の代表格。NHKホールでの公開収録形式をとり、客席を埋め尽くす若者たちの熱気と、ステージ上のアイドルのパフォーマンスが一体となる空間を創出しました。田原俊彦や松田聖子も在籍した番組内グループ「サンデーズ」は、若手アイドルの登竜門的存在であり、ここから多くのスターが巣立っていきました。民放の番組とは異なり、洋楽のカバーや番組オリジナルの楽曲なども多く披露され、若者文化の多様な側面を発信する役割を担いました。

新しい時代の胎動

黄金時代の後半には、来るべき新しい時代を予感させる番組も登場しました。

ミュージックステーション (テレビ朝日系)

基本情報: 放送開始 1986年10月~現在。初代司会者:関口宏、2代目司会者:タモリ。

特徴と分析: 1986年という、音楽番組の勢力図が固まっていた時期にスタートした後発番組です。放送開始当初は、『ザ・ベストテン』や『夜のヒットスタジオ』といった強力なライバルたちの陰に隠れ、苦戦を強いられました。しかし、ランキング発表とアーティストのライブパフォーマンスを組み合わせたシンプルかつテンポの良い構成が徐々に支持を集めます。他の看板番組が次々と終了していく80年代末期を生き抜き、90年代以降の音楽番組のスタンダードなフォーマットを確立しました。タモリの独特な司会スタイルも、番組の長寿化に大きく貢献しています。

キーポイント: 1980年代は、『ザ・ベストテン』『ザ・トップテン』に代表される「ランキング番組」と、『夜のヒットスタジオ』『ミュージックフェア』のような「総合音楽ショー」が人気を二分していました。これにNHKの『レッツゴーヤング』が若者文化の受け皿として加わり、多様な視聴者ニーズに応える盤石な布陣が形成されていました。そして時代の終盤には、次代の覇者となる『ミュージックステーション』が産声を上げています。

なぜ黄金時代は生まれたのか? – 80年代の時代背景

1980年代に音楽番組がこれほどの隆盛を極めたのは、単に優れた番組が多かったからだけではありません。その背景には、当時の日本社会が持つ特有の経済的、文化的、技術的な要因が複雑に絡み合っていました。

図1: 1980年代の主要音楽番組 放送期間タイムライン

経済と社会の追い風

バブル景気と潤沢な制作費

1986年12月から始まったとされるバブル景気は、テレビ業界に空前の好景気をもたらしました。企業は広告宣伝費を惜しみなく投じ、テレビ局は潤沢な制作予算を確保することができました。これにより、音楽番組は毎週のように豪華なセットを組み、大掛かりな特殊効果を使い、時には海外からの中継を行うなど、視聴者の度肝を抜くスペクタクルな演出が可能になりました。この視覚的な魅力が、番組の価値を一層高めていたのです。

テレビ中心のメディア環境

現代のように多様なメディアが存在しなかった80年代、テレビは家庭における娯楽と情報の中心でした。特に音楽に関しては、新しいヒット曲やスターの素顔に触れることができるほぼ唯一の窓口が音楽番組でした。そのため、人気番組は軒並み高視聴率を記録し、『ザ・ベストテン』は最高視聴率41.9%という驚異的な数字を叩き出しました。家族全員で同じ番組を観て、翌日には学校や職場でその内容が話題になる、というサイクルが社会全体に存在していました。

音楽シーンの爛熟と多様化

アイドル黄金時代の到来

80年代は、日本のポピュラー音楽史における「アイドル黄金時代」でした。松田聖子、中森明菜、小泉今日子、近藤真彦、田原俊彦、そしてチェッカーズやおニャン子クラブといった、絶大な人気とカリスマ性を持つアイドルが次々と登場し、音楽番組の「顔」として毎週のように出演しました。彼らの存在が、番組に華やかさと強力な求心力をもたらしたことは言うまでもありません。

多様なジャンルの共存

この時代の音楽番組の特筆すべき点は、そのジャンルレスな共存空間にありました。一つの番組に、アイドル歌謡、サザンオールスターズに代表されるニューミュージック、BOØWYのような先鋭的なロックバンド、そして五木ひろしのような大御所の演歌歌手までが同居していました。この多様性が、老若男女を問わない幅広い視聴者層を獲得する原動力となり、「国民的番組」としての地位を確立させたのです。

番組制作の革新性

生放送の魅力と緊張感

『ザ・ベストテン』や『夜のヒットスタジオ』など、多くの人気番組が生放送にこだわっていました。これには、編集の効かない生放送ならではのハプニングや、アーティストの息遣いまで伝わるようなライブ感、そしてその場でしか生まれない一回性の緊張感が、収録番組にはない強い魅力として視聴者を惹きつける効果がありました。視聴者は、予測不能な展開を「目撃」することに興奮し、それがリアルタイム視聴の動機付けとなっていました。

ランキング形式という発明

『ザ・ベストテン』が確立した客観的データに基づくランキング形式は、音楽の楽しみ方に革命をもたらしました。それまで漠然としていた「ヒット」という概念を、順位という形で可視化したのです。これにより、視聴者は単に音楽を聴くだけでなく、「ヒットチャートの動向を追いかける」というゲーム的な楽しみ方を見出しました。応援する歌手の順位を上げるためにハガキを出すといった視聴者参加の仕組みは、番組とのエンゲージメントを飛躍的に高め、社会現象を巻き起こすに至りました。

黄金時代の終焉 – 「歌番組冬の時代」へ

1980年代を通じて栄華を極めた音楽番組でしたが、その輝きは永遠ではありませんでした。時代の変わり目である80年代末から90年代初頭にかけて、あれほど盤石に見えた看板番組が次々と姿を消していきます。この「黄金時代の終焉」は、音楽シーン、メディア環境、そして視聴者のライフスタイルの大きな地殻変動の現れでした。

音楽シーンの地殻変動

バンドブームの本格化とテレビとの距離

80年代後半、BOØWYやレベッカなどの成功を皮切りに、日本の音楽シーンは本格的な「バンドブーム」に突入します。彼らの多くは、ライブ活動を主軸とし、従来の音楽番組の演出やアイドル的な扱われ方を敬遠する傾向がありました。テレビに出演しなくてもアルバムが売れるという成功体験は、音楽番組が持つヒット創出の役割を相対的に低下させました。これにより、番組側は人気アーティストのキャスティングが困難になり、ランキングの権威にも陰りが見え始めました。

音楽の細分化と「国民的ヒット曲」の不在

バンドブームと並行して、音楽のジャンルは急速に多様化・細分化していきました。リスナーの嗜好も細かく分かれ、かつてのように誰もが口ずさめる「国民的ヒット曲」が生まれにくい状況になりました。世代間の音楽ギャップが顕著になり、家族全員で楽しめるランキング番組というフォーマットそのものが成立しづらくなっていったのです。

社会・メディア環境の変化

バブル経済の崩壊と制作費の削減

1991年2月、バブル景気は終焉を迎えます。日本経済が急速に冷え込む中で、企業の広告費は真っ先に削減の対象となりました。テレビ局は制作費の大幅な見直しを迫られ、かつてのような豪華なセットや大掛かりな中継といった、予算のかかる演出は困難になりました。制作費と視聴率のバランスが崩れたことが、多くの番組にとって致命傷となったのです。

視聴者ライフスタイルの変化

80年代を通じて家庭用ビデオデッキが普及したことも、間接的に影響を与えました。好きな番組を録画して後で見る「タイムシフト視聴」が一般的になり、決まった時間にテレビの前に座る「リアルタイム視聴」の価値が相対的に低下し始めました。音楽番組の持つ「生放送の魅力」が、視聴者のライフスタイルの変化によって少しずつ薄れていったのです。

象徴的な番組の終焉

これらの複合的な要因が重なり、黄金時代を築いた巨人たちは次々とその歴史に幕を下ろしました。

- 『レッツゴーヤング』: 1986年4月 放送終了

- 『ザ・ベストテン』: 1989年9月 放送終了

- 『歌のトップテン』: 1990年3月 放送終了

- 『夜のヒットスタジオ』: 1990年10月 放送終了

これらの番組の終了は、単なる一時代の終わりではなく、テレビと音楽の関係性が根本的に変わる時代の転換点、「歌番組冬の時代」の到来を告げる象徴的な出来事でした。

キーポイント: 黄金時代の終焉は、単一の原因によるものではなく、①バンドブームと音楽の細分化という「音楽シーンの変化」、②バブル崩壊による「経済的制約」、③ビデオ普及などによる「視聴スタイルの変化」という3つの大きな波が同時に押し寄せた結果でした。これにより、80年代を支えた番組フォーマットが時代と合わなくなり、相次ぐ番組終了へと繋がりました。

結論:1980年代音楽番組が現代に残したもの

1980年代の音楽番組は、日本のテレビ史、そしてポピュラー音楽史において、他に類を見ない輝きを放った時代でした。その役割は、単にヒット曲を世に送り出すことに留まりませんでした。

第一に、それは強力な文化形成のプラットフォームでした。番組で披露されるファッションやヘアスタイルは瞬く間に流行となり、アーティストの言葉遣いや立ち居振る舞いは若者のアイデンティティ形成に大きな影響を与えました。音楽番組は、音楽を中心としたライフスタイルそのものを提示する、巨大なショーケースだったのです。

第二に、それは「お茶の間」という音楽体験の共同体を形成しました。世代や地域、社会的立場が異なる人々が、毎週同じ時間に同じ音楽を体験し、感動を共有する。この経験は、人々の間に共通の文化的記憶を育みました。音楽の聴取体験が個人のデバイスに最適化され、細分化された現代から振り返ると、この「共有体験」の価値は計り知れません。

そして今、その遺産は新たな形で息づいています。当時流行した楽曲群は「シティポップ」として世界的に再評価され、新しい世代のリスナーを獲得しています。また、NHKなどのアーカイブ映像がデジタルリマスター化され、動画配信サービスを通じていつでも視聴可能になっています。これにより、80年代の音楽番組は、単なる懐かしい過去の遺物ではなく、日本のポピュラー音楽の豊かさを伝える貴重な文化資産として、その価値を再認識されています。

1980年代のテレビ音楽番組が作り出した輝かしい黄金時代。その光は、時代を超えて今なお、私たちの文化を照らし続けているのです。

コメント