時代の寵児、片石貴展とは何者か?

2023年12月、株式会社yutoriは創業からわずか5年8ヶ月で東証グロース市場への上場を果たした。これは国内アパレル企業の経営者として最年少、かつ創業から史上最短という記録的な快挙である。代表取締役社長、片石貴展氏、30歳(当時)。Z世代の熱狂的な支持を背景に、今期の売上高は80億円(予想)に迫るなど、その急成長ぶりはとどまるところを知らない。メディアは彼を「時代の寵児」「Z世代マーケティングの天才」と称賛する。

しかし、彼の本質をこれらの言葉だけで捉えることは、その人物像の表層をなぞるに過ぎない。彼の発言の断片を拾い集めると、「努力は信仰しない」「マネジメントという言葉は禁止」「若者帝国を築く」といった、既存の経営論とは一線を画す、挑発的で哲学的なキーワードが浮かび上がってくる。本記事では、単なる経歴の羅列や成功譚に留まらず、彼の思想の源流、独自の経営哲学、そして彼が描く「若者帝国」の未来像に深く迫ることを目的とする。

最大の問いは、未来にある。公言する「若者帝国」の皇帝である彼も、今や30代前半。10年後、彼が40代になった時、もはや「若者」の当事者ではなくなった彼は、その帝国とどう向き合うのだろうか。この問いを羅針盤として、片石貴展という稀代の経営者の思考の深淵を探る旅を始めたい。

株式会社yutori 代表取締役社長 片石貴展氏。彼の経営哲学は、独自の原体験に深く根差している

株式会社yutori 代表取締役社長 片石貴展氏。彼の経営哲学は、独自の原体験に深く根差している

第一部:片石貴展の「原体験」- 哲学の源流を探る

片石氏のユニークな経営哲学は、決して机上の空論から生まれたものではない。それは、彼の人生における強烈な「原体験」の積み重ねによって形成された、極めて個人的で、だからこそ普遍的な力を持つ思想である。彼の言葉の端々に現れる「はぐれ者」「好き」「プロデュース」といったキーワードの源流を、ストーリーテリングの手法で探っていく。

原点1:家庭環境 – 「好き」を肯定した経営者の父

片石氏のアイデンティティの根幹には、その家庭環境が色濃く影響している。彼自身が語るように、父親は中小企業を経営する起業家であり、同時に音楽やファッションをこよなく愛する「おしゃれでファンキーな」人物だったという。家には常にロックが流れ、クローゼットは鮮やかな服で溢れていた。この環境は、彼に二つの重要な価値観を植え付けた。

一つは、「好き」という感情への絶対的な肯定である。経済的な余裕もあった家庭で、「好きなだけやってみろ」と背中を押され、幼少期から自らの「好き」に時間とお金を投資できる環境にあった。これは、現在のyutoriが掲げる「好きなことを好きな人とやる」という経営スタイルの礎となっている。多くの人が「好き」を仕事にすることの難しさに直面する中で、彼にとってそれは極めて自然な選択だった。

もう一つは、起業家精神の刷り込みだ。父親が「経営は大変だ」と口癖のように語りながらも、自らの力で事業を切り盛りする姿を間近で見て育った。その経験は、彼に「既存の評価軸で計ることができない存在になりたい」という欲求を芽生えさせた。彼がと語るように、会社を立ち上げることは、彼にとって突飛な挑戦ではなく、人生のロードマップにおける既定路線だったのである。

「僕の親が中小企業の経営者だったので、普通の家庭より自由に使えるお金が多かったんです。だから、どれくらいのお金があったらどんなものが買えるとか、どんな生活が送れるかはなんとなく知っているというか。そうやって感覚的にわかるものをなぞることには興味をそそられなくて。」

– yutori 片石貴展は、お金という言語を使って、ゆとり世代の価値観を大人たちに語りかける。

この言葉は、彼が単なる金銭的成功ではなく、まだ見ぬ「現象を巻き起こす」ことにモチベーションを感じる理由を端的に示している。父から受け継いだのは、経営のノウハウ以上に、「他人と違うことを楽しむセンス」と「挑戦を恐れない背中」そのものだったのかもしれない。

原点2:コンプレックスの昇華 – 原宿が見せてくれた「はぐれ者の可能性」

現在の自信に満ちた姿からは想像し難いが、片石氏は自らの高校時代を「みんなと同じ」に馴染めず、「擬態できないはぐれ者」だったと振り返る。この強い劣等感と疎外感こそが、彼の哲学を形成する上で最も重要な要素となった。

その転機となったのが、原宿という街との出会いである。部活を引退後、彼は毎週末のように渋谷から原宿へ通い、雑誌を片手に古着屋を巡る日々を送った。特に、ANREALAGEやFACETASMといった、当時まだ荒削りだった東京のデザイナーズブランドを扱う尖ったセレクトショップ「ミキリハッシン」での経験は、彼の価値観を根底から揺さぶった。そこでは、年齢も肩書きも関係なく、ただ「好き」という一点で人々が繋がり、熱量を交換していた。「好き」が共通言語になれば、社会的な壁は消える――その光景は、彼にとって世界の真実のように思えた。

ファッションは、彼にとって単なる衣服ではなく、「反骨精神の表現」であり、社会に対する自己表現の手段となった。この経験を通じて、彼は自らのコンプレックスであった「はぐれ者」であるという事実を、否定すべき欠点ではなく、むしろ肯定すべき個性、武器になりうる「ズレ」として捉え直すことに成功する。この自己受容のプロセスが、後のyutoriの根幹をなすミッションへと昇華されていく。

“TURN STRANGER TO STRONGER”(ハグレモノをツワモノに)

yutoriが創業4年目に掲げたこのミッションは、まさに片石氏自身の原体験そのものである。創業当初の「臆病な秀才の最初のきっかけを創る」という理念から、より強く、より普遍的なメッセージへと進化したこの言葉は、マイノリティの感性を尖らせ、それを強さに変えるというyutoriの事業戦略そのものを象徴している。

原宿のストリートカルチャーは、彼にビジネスの種だけでなく、コンプレックスを価値へと転換する錬金術を授けたのである。

原点3:大学時代の転機 – NPO活動で得た「人をプロデュースする視点」

もし片石氏の経験がファッションとビジネスだけに留まっていたら、yutoriは今のような独特な組織文化を持つ企業にはならなかったかもしれない。彼の経営哲学に「人」という視点を深く刻み込んだのが、大学時代のボランティア活動だった。

彼は、認定NPO法人「Learning for All」で教師ボランティアとして活動し、経済的なハンデを抱える子どもたちと向き合った。そこで彼は、人生で初めて「教室の主役」となり、自らの言動が子どもたちの未来に直接的な影響を与えるという強烈な責任感を体験する。彼の一言が、翌日の子どもの行動を変える。その目の前の変化は、彼に一つの確信をもたらした。

「人は環境次第で伸びるし、それを大人が設計できる」

この気づきは、彼のキャリアにおいて決定的な転換点となった。それまで内向きだった「自己表現」への関心が、他者の才能や可能性をいかに引き出すかという「プロデュース」への関心へと拡張された瞬間である。彼は、人の成長における環境設計の重要性を肌で感じ、これが後のyutoriにおける「マネジメントではなくプロデュース」という組織論の核心を形成することになる。

この経験は、彼の「はぐれ者」に対する視点にも深みを与えた。単にマイノリティの感性を肯定するだけでなく、彼らが持つ潜在能力を最大限に発揮できる「環境」をいかにして創り出すか。ビジネスを通じて、かつての自分のような「臆病な秀才」や「はぐれ者」たちが輝ける舞台を設計すること。それが、彼の新たなミッションとなった。このNPOでの経験がなければ、yutoriのビジョンは「若者帝国」という壮大な構想ではなく、単なるニッチなアパレルブランドの集合体に留まっていたかもしれない。

社会人経験 – アカツキで磨いた「勝つためのビジネス感覚」

明治大学商学部を卒業後、片石氏は新卒で株式会社アカツキに入社する。アカツキは当時、モバイルゲーム事業を主力に急成長し、2016年に東証マザーズ上場、翌年には東証一部へ市場変更を果たすなど、まさに変革の渦中にあった。彼はここで新規事業部の立ち上げなどに従事し、約2年間、ビジネスの最前線でリアリズムを徹底的に叩き込まれた。

この経験は、彼のキャリアにおいて極めて重要である。それまでの「好き」や「哲学」といった定性的な価値観に、「勝つため」の定量的なビジネス感覚を掛け合わせる機会となったからだ。彼はアカツキで、アイデアや情熱だけでは事業は成功しないこと、そして資本主義のゲームで勝つためには冷徹な戦略と実行力が必要であることを学んだ。彼が後にと語る自信の源泉は、このアカツキでの経験に裏打ちされている。

そして2017年12月、彼はアカツキに在籍しながら、個人的な活動としてInstagramアカウント「古着女子」を開設する。これは、アカツキで培った新規事業開発のノウハウと、彼自身の原体験である古着への情熱が結実した、壮大な社会実験の始まりだった。大手アパレルが手を出していない領域で、小資本で始められること。彼は勝算を確信していた。結果は驚異的で、アカウントはわずか5ヶ月でフォロワー10万人を突破。この成功を手に、彼は2018年4月、アカツキを退職し、大学の同期らと共に株式会社yutoriを創業する。「初期投資0円のインスタ起業」という、リスクを最小限に抑えつつ、自らの仮説を市場で証明してから本格的に船出するという極めて戦略的な選択だった。

彼のキャリアは、情熱と合理性、右脳と左脳が絶妙なバランスで融合している。アカツキでの経験は、彼の内なる「アーティスト」に、冷徹な「ビジネスプロデューサー」の視点を与え、来るべき「若者帝国」建国への最後のピースを埋めたのである。

第一部の要点

- 哲学の土台:経営者の父から受け継いだ「好き」を追求する姿勢と起業家精神。

- ミッションの源泉:高校時代のはぐれ者としてのコンプレックスが、原宿での体験を通じて「TURN STRANGER TO STRONGER」というミッションに昇華された。

- 組織論の核心:NPO活動を通じて「人は環境で変わる」ことを学び、他者の才能を「プロデュース」するという視点を獲得した。

- 戦略性の獲得:アカツキでの実務経験が、彼の情熱に「勝つためのビジネス感覚」を与え、戦略的な起業を可能にした。

第二部:経営哲学「若者帝国」の設計図

片石貴展氏が築き上げたyutoriは、単なるアパレル企業の枠を超え、一つの思想体系とも言える強固なカルチャーを持つ。その経営哲学は、時に過激で、時に矛盾をはらんでいるように見えるが、その内側には極めて合理的で一貫した論理が通っている。ここでは、彼の思想の核心をQ&A形式で解き明かし、「若者帝国」の設計図を明らかにする。

Q1. なぜ「努力を信仰しない」のか? – リアリストが語る商売の本質

片石氏の思想:「僕は努力信者が嫌いなんですよ。努力信者で商売の本質をつかんでいる人は、あまりいないと思います。」この発言は、彼のビジネス観を最も象徴する言葉の一つだ。彼によれば、クリエイティブは努力と正比例せず、むしろ「余白」から生まれる。面白いものは真面目に考えても生まれにくく、ラフな会話やふとした思いつきから生まれることが多いという。

分析:彼が否定しているのは、努力そのものではない。彼が嫌うのは、本質的な思考を欠いたまま、長時間労働や作業量に自己満足する「思考停止の努力」である。彼は極めて冷徹なリアリストであり、ビジネスの成否は努力の量ではなく、市場の「タイミング」や「本質」を見抜く力にかかっていると理解している。

「例えば、コロナ禍が始まったときに、すぐにマスクを売れば儲かった。けれど、今、どんなに頑張って、いいマスクを作ったり、調達するルートを開拓したりしても、当時ほど儲からないですよね。商売の本質は努力じゃないんです。」

– 「僕は努力を信仰しない」史上最速で上場したアパレルyutori社長が語る商売の本質

この例えは非常に示唆に富んでいる。彼は、リソースを投下すべき「一点」を見極める戦略的思考こそが重要であり、的外れな場所にどれだけ努力を注いでも意味がないと喝破する。yutoriの社名に「ゆとり」と名付けた理由の一つに、「クリエイティブは余白からしか生まれない」という思想があることからも、彼の哲学が一貫していることがわかる。経営者に求められるのは、根性論ではなく、市場を俯瞰し、レバレッジの効くポイントを見つけ出す知性なのだ。

この思想は、彼の働き方にも直結している。「無駄なことに時間を使いたくない」「レバレッジの効く時間の使い方をしたい」と公言し、自らはクリエイティブの現場から一歩引き、若者に権限を委譲することで、経営者として文化や組織づくりに集中する。これは、怠惰ではなく、極めて戦略的なリソース配分なのである。

Q2. なぜ「マネジメント」ではなく「プロデュース」なのか? – 若者の初期衝動を爆発させる組織論

yutoriのルール:yutori社内では、「マネジメント」という言葉の使用が禁止され、「プロデュース」という言葉に統一されている。これは単なる言葉遊びではない。片石氏の組織論の根幹をなす哲学である。彼は「若者の才能を管理するんじゃなくて、プロデュースする」と明確に語る。この思想の背景には、「20代前半くらいまでの『初期衝動』をすごく重視している」という彼の信念がある。

具体的な手法:yutoriの「プロデュース」は、いくつかの具体的な仕組みによって支えられている。

- 徹底した権限移譲:ブランドの作り手である若いディレクターに、商品企画などの主権を可能な限り持たせる。という彼の思想に基づき、若者の感性を信じ、チャンスを与えることを最優先する。

- SNS発信能力の重視:ディレクターの登用基準は、アパレルの経験よりも、SNSで顧客の心を掴む動画を作れるかどうか。顧客との主戦場がSNSである以上、そこで勝てる能力を持つ人材を抜擢するのは、極めて合理的な判断である。経験者を意図的に採用しないという方針も、既存の業界の常識に染まらない、yutori独自のカルチャーを守るための戦略だ。

- 愛ある厳しいフィードバック:権限移譲は、決して放任ではない。yutoriのYouTubeチャンネルでは、片石氏が社員に厳しい言葉をかける会議の様子が公開されている。これは彼の有名な言葉、「俺の感情すら揺さぶれないやつが、お客さんの感情は揺さぶれない」という考えの実践である。彼は、社内の人間関係に忖度するのではなく、市場の代弁者として、顧客のドライな視線を擬似的に再現する役割を担っている。これは、若手クリエイターを本物の「プロ」に育てるための、計算された育成システムなのだ。

この「プロデュース」という思想は、彼がNPO活動で得た「人は環境で変わる」という学びの実践でもある。若者の「初期衝動」という爆発的なエネルギーを、管理によって抑えつけるのではなく、適切な環境とフィードバックによって正しい方向へ導き、ビジネスとして成立させる。それがyutori流の組織論であり、「若者帝国」を動かすエンジンなのである。

Q3. なぜ「多ブランド戦略」にこだわるのか? – 偏愛の時代を乗りこなすポートフォリオ思考

片石氏の市場観:「今はコンテンツがものすごく多くて、飽和している」。彼は現代の市場をこう分析し、一つのブランドの売上は最大でも10億~30億円程度だと冷静に見ている。さらに、SNSの普及によって個人の好みは細分化し、「偏愛が多種多様になっている」と指摘する。この市場認識が、yutoriの多ブランド戦略の根底にある。

戦略:彼の戦略は、巨大な一つの帝国を築くのではなく、多様な価値観を持つ小さな王国(ブランド)の連合体を築くことに近い。その手本としているのが、LVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)である。LVMHが様々なカテゴリーの高級ブランドを傘下に収めることで、市場の変化に強いポートフォリオを構築しているように、yutoriもまた、ニッチでも熱量の高いストリートブランドを多数抱えることで、トレンドの浮き沈みに左右されない安定した成長を目指している。

この戦略は、以下の点で極めて合理的である。

- リスク分散:一つのブランドの不調が、会社全体の業績に致命的な影響を与えることを防ぐ。ファッションという流行り廃りの激しい業界において、これは不可欠なリスクヘッジである。

- 機会の最大化:多様なブランドを持つことで、細分化された顧客の「偏愛」を多角的に捉えることができる。一つのブランドでは取りこぼしてしまうニッチなニーズも、別のブランドで拾うことが可能になる。

- 組織の活性化:と彼が語るように、多ブランド戦略は組織に常に新しい血を供給し、クリエイティブな活気を維持する効果も持つ。

近年yutoriが積極的に行っているM&Aも、この文脈で理解できる。例えば、小嶋陽菜氏が手掛けるheart relation社の子会社化や、複数のブランドを展開する株式会社A.Z.Rの買収は、単なる売上規模の拡大が目的ではない。それは、「異なる感性を持つチームをグループに迎え入れ、若者帝国としてパワーを拡張する」ための戦略的投資なのである。彼は、自社でゼロからブランドを育てるだけでなく、外部の優れた才能を取り込むことで、帝国の版図をスピーディーに拡大しているのだ。

Q4. なぜ「Yリーグ」という厳しい掟が必要なのか? – 合理と情を両立させる仕組み

制度の概要:「Yリーグ」とは、yutoriが独自に設けたブランド管理制度である。その核心は、という、極めて明確で非情なルールだ。この制度は、yutoriの経営における最も巧妙な発明の一つと言える。

分析:この制度が解決するのは、「若者の初期衝動を大事にする」という理念と、「経済合理性を追求する」というビジネスの現実との間に生じる根源的な矛盾である。ブランドの作り手は、自らの作品に強い愛着を持つ。そのため、売上が伸びなくても「いつか花開くはずだ」と信じ、撤退の決断を先延ばしにしがちだ。ここで経営者がトップダウンで「やめろ」と言えば、クリエイターの情熱を否定することになり、組織の信頼関係を損なう。

「長期的に見れば、成長しないブランドはスパッとやめて違うことをやったほうが、その人の幸福度も上がる。でも、当人は没入しているから、俯瞰して捉えられない。(中略)そこで僕らが『やめろ』と言うと嫌われちゃうんで(笑)、共通の掟を作って、その掟のもとに、僕も含めた全員がいるようにしています。」

– 「僕は努力を信仰しない」史上最速で上場したアパレルyutori社長が語る商売の本質

「Yリーグ」は、この問題を解決するための巧妙な仕組みだ。撤退の判断を、個人の感情や人間関係から切り離し、「共通の掟」という客観的な基準に委ねる。これにより、誰も悪者になることなく、非情な意思決定が自動的に行われる。これは、クリエイターの情熱を守りつつ、企業全体としては健全な新陳代謝を促すための、ドライでありながら極めて誠実な組織設計思想である。

この制度は、失敗を許容し、再挑戦を促すセーフティネットとしても機能する。「死なない範囲でのトライ数を最大化する」という考え方に基づき、初期投資額と撤退ラインをあらかじめ設定することで、若手がリスクを恐れずに挑戦できる環境を担保している。Yリーグは、情熱と合理性という二律背反を乗りこなし、帝国を持続的に成長させるための、冷徹かつ優れた統治システムなのである。

第二部の要点

- 努力の再定義:思考停止の作業ではなく、市場の本質を見抜く戦略的思考を重視。「余白」がクリエイティブの源泉であると考える。

- プロデュース型組織:若者の「初期衝動」を最大化するため、管理ではなく権限移譲と的確なフィードバックで才能を引き出す。

- ポートフォリオ戦略:SNS時代の「偏愛の多様化」に対応するため、LVMHを参考に多ブランドを展開し、リスク分散と機会最大化を図る。

- 合理的な撤退ルール:「Yリーグ」という掟により、情に流されない合理的な事業撤退を自動化。理念と経済合理性の矛盾を解消する巧妙な仕組み。

第三部:未来への野望 – 「若者帝国」のその先へ

yutoriの物語は、上場によって一つの章を終えたが、それは同時に新たな章の始まりを意味する。片石貴展氏が見据えるのは、国内アパレル市場の覇権に留まらない、より壮大な未来だ。ここでは、彼の具体的な事業戦略と、本記事の核心的な問いである「40代になった彼と帝国の未来」について深く考察する。

帝国の拡大計画:アジア、そしてアパレルの枠を超える

上場後のyutoriの動きは、明確な拡大戦略に基づいている。その柱は大きく分けて「ジャンルの拡大」「エリアの拡大」「M&Aによる才能の獲得」の三つだ。

1. ジャンルの拡大:アパレルからコスメへ

上場まではスピードを重視し、得意領域であるストリート系アパレルに注力してきたが、今後はその枠を積極的に超えていく。その筆頭がコスメ事業である。yutoriは、i.D社と共同でプロデュースしてきたミニサイズコスメブランド「minum(ミニュム)」の事業を2024年12月に譲り受け、本格的に自社事業として展開を開始した。これは、「SNSで流行をキャッチアップして商品開発をする」というyutoriの成功方程式が、アパレル以外の領域でも再現可能であるという確信に基づいている。アパレルで培ったSNSマーケティングのノウハウを武器に、新たな市場へ横展開していく戦略だ。

この戦略は、yutoriのビジネスモデルが単なる「アパレル事業」ではなく、「SNS時代のブランドプロデュース事業」であることを示している。

yutoriが本格展開するコスメブランド「minum」。アパレルで培ったSNSマーケティングのノウハウを他ジャンルへ展開する戦略の象徴である

2. エリアの拡大:アジア戦略の本格化

国内市場に留まらず、次なる成長の舞台としてアジア市場を明確に捉えている。2025年3月には、主力ブランド「9090」が台北市に常設店舗をオープンし、好調な滑り出しを見せている。この成功を受け、アジア戦略が今後の成長の鍵になると片石氏は語る。自社ブランドの海外展開だけでなく、韓国の人気ブランドの日本展開を手がけるなど、双方向での展開を進めており、アジアにおけるストリートカルチャーのハブとなることを目指している。

3. M&Aによる才能の獲得とニュース創出

多ブランド戦略を加速させる上で、M&Aは不可欠なピースだ。しかし、彼のM&Aは単なる事業買収ではない。彼が重視するのは「同じ価値観や志があるか」であり、追い風を吹かせて成長を加速させる「支援」というスタンスだ。さらに、M&Aには「人材を呼び込むためのニュースづくり」という側面もあると彼は指摘する。注目度の高いM&Aは、yutoriという会社自体のブランド価値を高め、さらなる才能を引き寄せる磁力となる。

これらの戦略を通じて、彼はという具体的な目標を掲げている。それは、多様な「好き」を内包し、熱狂を生み出し続ける巨大なプラットフォームとしての「若者帝国」の完成図である。

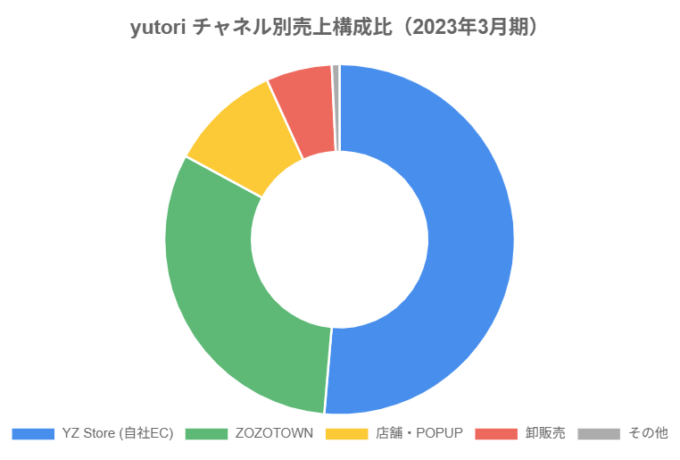

yutoriの販売チャネル構成。自社ECサイト「YZ Store」が過半数を占める一方、ZOZOTOWNや実店舗も重要な役割を担う。データソース: 事業計画及び成長可能性に関する事項

考察:40代の片石貴展と「若者帝国」の未来

ここからが、本稿の核心的な問いである。片石氏が40代、50代となった時、彼と「若者帝国」の関係性はどのように変化していくのだろうか。彼自身がもはや「若者」の当事者でなくなった時、どうやって「若者の初期衝動」のプロデューサーであり続けられるのか。

変化する役割:皇帝からグランドプロデューサーへ

一つの可能性として、彼の役割が変化していくことが考えられる。現在は、自らもプレイヤーとして帝国の最前線に立ち、ブランドの方向性に鋭いフィードバックを与える「皇帝」としての側面が強い。しかし、年齢を重ね、会社がさらに大きくなるにつれて、その役割は個別のブランドを見ることから、次世代の才能を見出し、育てる「環境」そのものを設計する「グランドプロデューサー」や、帝国の理念と方向性を守る「元老」のような存在へとシフトしていくのではないだろうか。

彼はと語っており、属人的な経営からの脱却を既に見据えている。彼の「人を見る才能」は、個別の商品をヒットさせることから、ヒットを生み出せる「人」を見出し、育てることに、より注がれていくことになるだろう。

不変の哲学:理念の形骸化を防ぐための自己変革

一方で、彼の役割が変化しても、根源的な哲学は変わらないと予測される。その理由は、彼が常に自己変革を怠らず、プレイヤーとしての感覚を失わないように努めているからだ。彼が最近アーティスト活動を始めたことは、その象徴的な例である。「上場企業の社長がアーティスト活動を始めるなんて、普通はしない」と自ら語るように、彼は常に「普通」や「常識」を疑い、自らをマイノリティの立場に置くことで、理念の形骸化を防ごうとしている。この姿勢こそが、彼が年齢を重ねても「はぐれ者」の気持ちを理解し、代弁し続けるための鍵となるだろう。

また、意外にも「終身雇用が最高」と語る彼の長期的な視点も見逃せない。これは、短期的な利益や流行に流されるのではなく、社員一人ひとりの人生と向き合い、長期的に才能を育成していこうという強い意志の表れである。この視点がある限り、yutoriは単なるトレンドを追う企業ではなく、人とカルチャーを育てる企業であり続けるだろう。

結論的考察:「若者帝国」の真の意味

最終的に、「若者帝国」とは、特定の年齢層(ティーンエイジャーやZ世代)をターゲットにしたビジネスを指す言葉ではない。それは、「初期衝動と反骨精神を価値とするカルチャー」そのものである。片石氏の挑戦は、彼自身の年齢や役割がどう変化しようとも、このカルチャーを持続させ、進化させ、社会に新たな価値を提示し続けることにある。

10年後、40代になった片石氏は、もはや帝国の若き皇帝ではないかもしれない。しかし、彼は、新たな世代の「はぐれ者」たちが次々と王座を目指せるような、より強固で、より多様な「帝国」そのものを創り上げた、偉大な建築家として歴史に名を刻んでいることだろう。彼の物語は、まだ序章に過ぎない。

結論:片石貴展が示す、新時代のリーダーシップ

片石貴展と株式会社yutoriの軌跡を追うと、その成功が単なるマーケティングの巧みさや、時代の追い風によるものではないことが明確になる。彼の成功は、三つの要素が強固に結びついた「三位一体の経営」によってもたらされたと言える。

- リアリズム(現実主義):「資本主義って、そういうゲームなんで」と語るように、彼はビジネスを勝つべきゲームとして捉え、そのルールを徹底的に分析・活用する。感情論や精神論を排し、データと市場原理に基づいた冷徹なまでの現実主義が、彼の戦略の根幹を支えている。

- 哲学(思想):彼のビジネスは、単なる金儲けではない。自らの「はぐれ者」としてのコンプレックスを、「マイノリティの肯定」という普遍的な価値へと昇華させた強固な哲学がある。この哲学が、yutoriという企業に魂を吹き込み、単なる商品以上の「共感」と「熱狂」を生み出している。

- 仕組み(システム):哲学や理念を、絵に描いた餅で終わらせない。彼は「プロデュース論」や「Yリーグ」といった具体的な仕組みを組織に実装することで、理念を具現化し、持続可能な成長を可能にしている。情熱と合理性という矛盾を、システムによって乗り越える設計思想は、彼の経営者としての卓越した能力を示している。

片石貴展の生き様と経営スタイルは、これからの時代を生きるビジネスパーソン、特に起業家や若手リーダーにとって、多くの示唆を与えてくれる。それは、「自分のコンプレックスや弱みこそが、最強の武器になり得ること」。そして、「『好き』をビジネスの力に変えるには、それを支える冷徹な戦略と仕組みが必要であること」。最後に、「矛盾を矛盾のまま抱えながらも、前進するためのシステムを構築することの重要性」である。

彼が築き始めた「若者帝国」の物語は、まだ始まったばかりだ。その挑戦は、アパレル業界の枠を超え、これからの日本社会における新しいリーダーシップのあり方、そして新しい組織のあり方を提示していくことになるだろう。我々はその壮大な物語の、目撃者なのである。

コメント