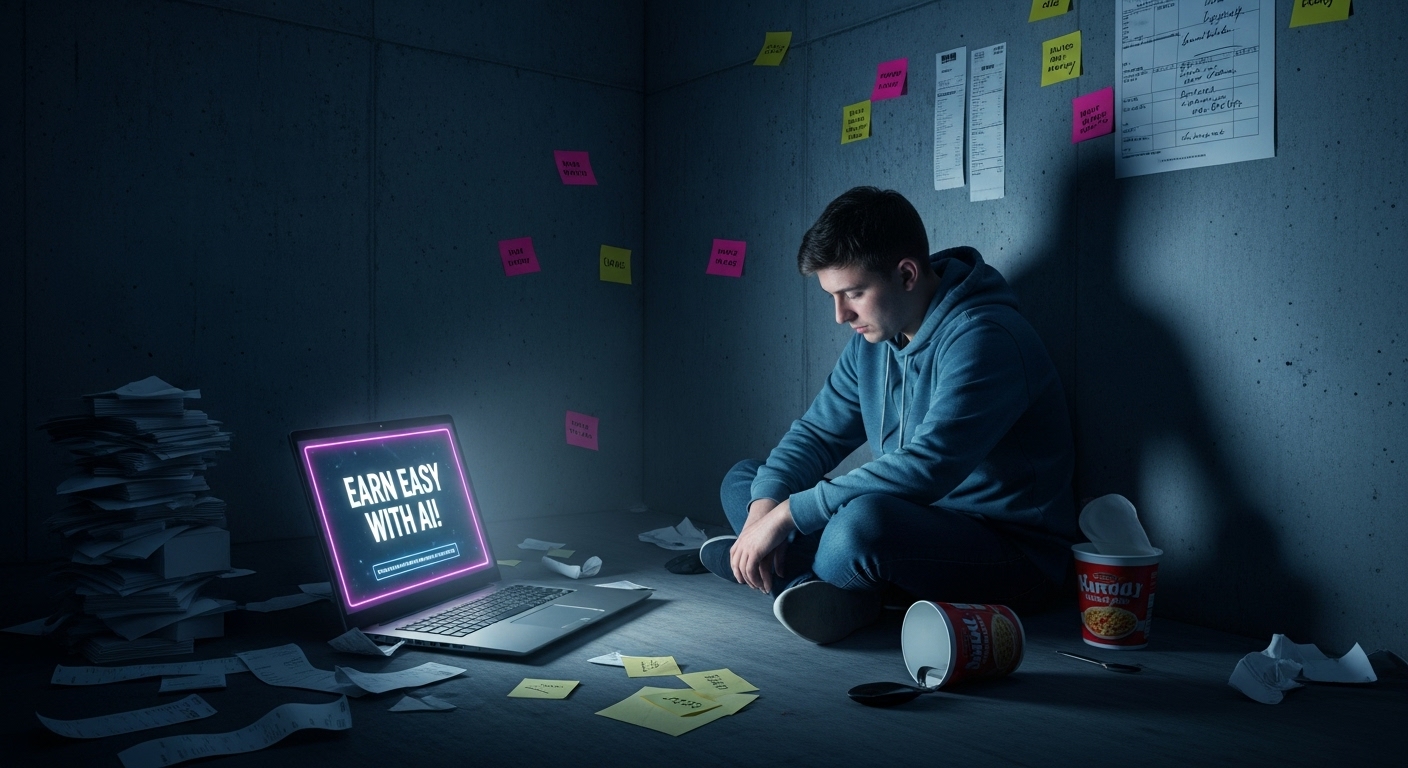

近年、「AIで楽に稼げる」「作業はAI任せで収入アップ」といった広告をSNS上で目にする機会が増えました。生成AIの進化は確かに新しいビジネスを生み出していますが、その勢いに便乗する形で「AI副業詐欺」が急増しています。

表面上はもっともらしい説明が並んでいても、実態は「初期投資」と称して高額な支払いを迫り、最終的には音信不通になる――そんなケースが後を絶ちません。本記事では、実際の事例や心理的背景をもとに、「AI副業詐欺の構造」と「人間がなぜ騙されやすいのか」を解説します。

事例:借金200万円を背負った女性

横浜市に住む40代の看護師女性は、X(旧Twitter)上の「AI副業で簡単に収入アップ」という広告に興味を持ちました。広告先では「AIを活用したアフィリエイト収益」と説明され、さらに詳細を知るためにLINE登録を促されます。

登録後は「副業説明担当係」と名乗る人物から専用アプリのダウンロードを指示され、その後数千円の教材費を請求。さらに200万円を支払えば「サポートを受けながら副業が始められる」と提案されました。

女性は借金までして資金を用意しましたが、入金後は連絡が途絶え、最終的に大きな負債だけが残ることに。検索すると同じ被害事例が多数あり、警察に相談しても「加害者特定は難しい」と告げられるしかありませんでした。

データが示す急増

日本貸金業協会によると、このような「AI副業詐欺」に関する相談件数は令和5年度に189件でしたが、令和6年度には286件に増加。わずか1年で100件近く増えており、大半が若者からの相談です。

国民生活センターにも「AIで広告収入」「AIでFX運用」といった相談が寄せられており、共通する特徴は次の通りです。

- 入り口はSNS広告(X、Instagram、TikTokなど)

- 最初は少額(数千円〜数万円)から請求

- 最終的に高額投資(数十万〜数百万円)を要求

- 入金後は連絡が途絶える

詐欺グループはSNSを使い、警察の摘発リスクを低く抑えつつ、効率的にターゲットを探しています。

人間が騙されやすい理由

なぜ「怪しい」と感じながらも、多くの人が被害に遭ってしまうのでしょうか。そこには人間の心理的な弱点があります。

1. 「楽・簡単・誰でも」+「お金」の組み合わせ

人は本能的に「努力せずに利益を得たい」と考えます。そこに「AI」という最先端の権威づけが加わると、「もしかして本当にできるかも」と錯覚してしまうのです。

2. スモールステップ戦略

詐欺は一度に大金を要求しません。最初は「数千円の教材費」といった小さなハードルを設定し、心理的な抵抗感を薄めていきます。その後、「ここまで払ったのだから後戻りできない」という“コンコルド効果”を利用して高額投資へと誘導します。

3. 不安と欲望の同時刺激

「今だけ」「限定」「借金してでも始めれば返済できる」という言葉は、人の不安と欲望を同時に刺激します。焦りや恐怖を与えつつ「解決策はここにある」と提示するため、冷静さを失いやすいのです。

専門家の指摘

社会心理学が専門の木村敦教授は、AI副業詐欺の特殊性を次のように語っています。

- AIは難解で権威的なイメージがあり、「本当に稼げそう」と錯覚させやすい

- SNS上で完結するため、加害者にとってリスクが低い

- 詐欺のシナリオが巧妙で、途中で気づくのは困難

つまり「AI副業」という言葉自体が強力な心理的トリガーになっているのです。

自分を守るためにできること

では、私たちはどう対処すべきでしょうか。

- 「楽に稼げる」と書いてある広告は疑う

基本的に「簡単に」「確実に」などの文言は危険信号です。 - 個人情報や金融情報を渡さない

もし誤ってアクセスしても、住所や口座番号を伝える前に離脱を。 - 金銭を要求されたら即座に連絡を断つ

「少額だから」と安易に支払うことが、大きな被害の入り口になります。 - 不安を感じたら公的機関に相談

国民生活センター(188)や消費生活センターに早めに連絡しましょう。

まとめ

AIは確かに便利で、新しいビジネスチャンスを生み出しています。しかし「AIで楽に稼げる」というフレーズは、ほぼ間違いなく詐欺の温床です。

人間は「楽」「簡単」「誰でも」に「お金」が絡むと、判断力が鈍ってしまう生き物。だからこそ、そうした言葉に出会ったときこそ立ち止まり、「これは合理的か?」と自問することが大切です。

AIを使って新しい収益を得る道は確かに存在しますが、それは時間と学習、地道な取り組みの上に成り立つものです。「楽に稼げる」という言葉を疑うことが、未来の自分の資産と安心を守る第一歩になるでしょう。

コメント