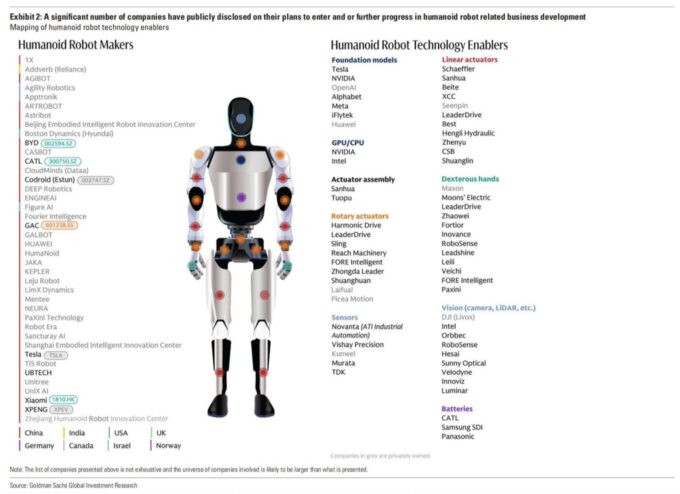

ヒューマノイド・ロボット関連 主要プレイヤー一覧(統合版)

※出典図(Goldman Sachs)の分類軸をベースに、主要企業と補足・追加企業を統合しています。網羅ではありませんが、現場感の高い代表例を並記しました。

| 分類カテゴリ | 主な企業(元図掲載) | 追加・補足企業 |

|---|---|---|

| Humanoid Robot Makers(本体) | 1X/Agility Robotics/Apptronik/Boston Dynamics/Figure AI/Fourier Intelligence/Sanctuary AI/Tesla/Xiaomi/XPENG/GAC/UBTECH/DEEP Robotics/CloudMinds/HUAWEI/CASBOT/JAKA/GALBOT/NEURA/TiS Robot/Leju Robot/ENGINERAL/Codroid(Estun) など | Agility Robotics(Digitの実運用)/1X(旧Halodi) |

| Foundation Models(AI基盤) | Tesla/NVIDIA/OpenAI/Alphabet/Meta/iFlytek/Huawei | Anthropic(Claude)/Google DeepMind(Gemini)/xAI(Grok) 補強 |

| GPU・CPU | NVIDIA/Intel | AMD(EPYC/MI300)/Qualcomm(Snapdragon Robotics) |

| Actuator Assembly(駆動ユニット組立) | Sanhua/Tuopu | Harmonic Drive Systems(日本)/THK |

| Rotary Actuators(回転) | Harmonic Drive/LeaderDrive/Sling/Reach Machinery/FORE Intelligent/Zhongda Leader/Shuanghuan/Laifual/Picea Motion | Harmonic Drive Systems(精密減速機)/Nabtesco |

| Linear Actuators(直動) | Schaeffler/Sanhua/Beite/XCC/Seenpin/LeaderDrive/Best/Hengli Hydraulic/Zhenyu/CSB/Shuanglin | THK/Parker Hannifin |

| Dexterous Hands(多指ハンド) | Maxon/Moons’ Electric/LeaderDrive/Zhaowei/Fortior/Inovance/RoboSense/Leadshine/Leili/Veichi/FORE Intelligent/Paxini | Shadow Robot(UK)/Allegro Hand(Wonik Robotics, KR)/Schunk(DE) |

| Sensors(各種センサー) | Novanta/Vishay Precision/Kunwei/Murata/TDK | OMRON/Keyence/Sony(イメージセンサ) |

| Vision(カメラ/LiDAR) | DJI(Livox)/Intel/Orbbec/RoboSense/Hesai/Sunny Optical/Velodyne/Innoviz/Luminar | Livox Mid-360/Hesai Pandar/Ouster(LiDAR統合)/Sony DepthSense(ToF) |

| Batteries(電池) | CATL/Samsung SDI/Panasonic | BYD/LG Energy Solution |

注:同一企業が複数カテゴリに跨る場合があります(例:減速機メーカーがユニット組立にも関与)。最新の事業状況により掲載範囲は変動します。

人型ロボット(ヒューマノイド)が「自動車なみに普及する」可能性について予測するには、技術進歩、コスト低下、社会受容、法規制、インフラやサービス体制といった複合的要因を考慮する必要があります。以下は、現状を踏まえた段階的な予測とシナリオ(楽観〜慎重)を提示します。

(あくまで予測なので不確実性が高い点を前提に)

🔍 現在の状況と課題整理

まず、現時点でのヒューマノイド技術のボトルネックと、市場状況を整理しておきます。

| 項目 | 状況 | 課題点 |

|---|---|---|

| ハードウェア | 歩行・バランス・耐久性・エネルギー効率・可搬重量などが制約 | 不整地歩行、高速動作、長時間稼働、衝突安全性などが未解決 |

| 制御・知能 | センサー統合、運動計画、環境理解、リアルタイム適応型制御などが研究進展中 | 汎用性の高い制御モデル・強化学習・模倣学習などのロバスト性向上が必須 |

| コスト | 現行ロボットは高コストで、量産性が低い | 部品コスト、設計コスト、メンテナンス費などが高止まりしている |

| インフラ・サポート体制 | 修理、交換部品、保証、保守サービス等が限定的 | ロボット向けインフラ(リペアステーション等)の整備が遅れている |

| 法制度・安全規制 | ロボット安全性、動作基準、人と接触したときの保証制度などが未成熟 | 事故責任、製造安全基準、監督機関、認証制度などの整備が進んでいない |

| 社会受容性 | 技術的驚異感、恐怖感、プライバシー・倫理懸念など | 「人型」であることへの心理的障壁、労働市場影響、文化的抵抗感など |

これらの課題があるため、技術が理論段階〜試作段階から実用段階へ段階的に進む必要があります。

📅 段階的普及予測シナリオ

以下は、ヒューマノイド普及を “産業用途 → サービス用途 → 一般家庭用途” というフェーズ分けで、各段階の到達時期を仮に見積もったシナリオです。

| フェーズ | 概要 | 到達予想時期 | 主な用途 & 拡大条件 |

|---|---|---|---|

| 段階 1:初期商用/業務用途導入 | 工場、物流、倉庫、検査、ピッキングなど、環境が比較的制御された領域 | 2025〜2030年 | 自動車・電子機器工場、倉庫管理、物流拠点、危険環境作業など |

| 段階 2:サービス用途拡大 | 接客、介護、受付、清掃、警備・巡回、病院補助など、動的環境下での運用 | 2030〜2035年 | 技術成熟、コスト低下、法制度整備、インフラ普及が鍵 |

| 段階 3:一般家庭・個人用途への普及 | 日常生活支援(掃除、調理補助、見守り、アシスタント等) | 2035〜2045年 | ロボットが「家庭備品」扱いされるレベル。価格の急激な低下と信頼性が必須。 |

| 段階 4:“自動車並みの普及”段階 | ほぼ多くの家庭・施設で一台以上所有、ロボット産業が巨大化 | 2040年代後半〜2050年頃 | 社会インフラ化、メンテナンス網・部品供給網の全国的整備、法制度完備、耐久性・安全性レベルの確立 |

このような流れを前提に、各フェーズにおけるリスク要因・加速要因を考えながら、現時点で「最も妥当そうな普及時期」を見積もるとすれば、「2030〜2040年代」あたりが勝負どころ、というのが私の感覚です。

📈 市場予測・外部見解も含めた見通し

いくつかの調査・予測を踏まえると、次のような見方が比較的支持を得ています。

| 予測機関・報道 | 見通し | 補足 |

|---|

| Morgan Stanley | ヒューマノイド市場は 2050年までに5兆ドル規模、普及加速は2030年代後半~2040年代 | 中心用途は工業・商業用途(繰り返し作業など) Morgan Stanley |

| Goldman Sachs | 2035年までに出荷数・市場規模は大幅拡大(38 Bドル市場予測) ゴールドマン・サックス+1 |

| Bank of America | 2028年ごろから商用利用で「普及トレンド」が始まり、2030年には年間出荷数が 100万台 水準になる可能性 フォーブス |

| IDTechEx | 自動車産業での先行導入を見込む(2030 年前後) IDTechEx |

| Omdia(ロボット出荷予測) | 2027年に年間出荷 1万台以上、2030年には 38,000台程度の出荷見込み Mike Kalil |

| SupplyChain247 | 2032年頃で出荷数 4万台程度という見通し supplychain247.com |

| IEEE Spectrum(技術的視点) | ハードウェア・ソフトウェア双方の制約を指摘し、“普及にはまだ距離あり”と慎重な見方 IEEE Spectrum |

| WEF(一般生活への普及) | 「次の10年で日常生活に関わる場面への浸透が始まる可能性」 World Economic Forum |

これら予測を統合すると、「商用導入 → サービス用途展開 → 家庭用途移行 → 大量普及」という段階移行モデルがかなり共通しており、商業用途(工場・倉庫・物流など)における普及は 2025〜2030年 帯で”ある程度”実現する、という見方が強まっています。一方で、家庭用途で「自動車並み」の普及を遂げるのは、2035年〜2045年あたりが最も現実的な時期という感覚です。

🎯 私の仮予測(最も妥当そうな線)

すべてを勘案すると、私が最も妥当と考えるシナリオを以下のように仮置きしておきます。

2030年代半ば(2035年前後):先進国・都市部を中心に、比較的高機能なヒューマノイドが「サービス用途」で見られるようになる

2040年代前半~中盤:技術・コスト・制度成熟が追いつき、「家庭用・個人用ヒューマノイド」が本格的に普及段階に入る

2040年代後半〜2050年頃:自動車並みの普及率(多くの家庭が保有)に近づく可能性

ただし、これは非常に楽観的な見方も取り入れた予測であり、技術進展が遅れたり、法制度・安全性・社会受容で大きな抵抗が出れば、10年〜20年くらい後ろ倒しになる可能性もあります。

コメント