2010年代音楽番組の個性喪失と模索

2010年代に入ると、音楽番組から徐々に個性が失われていくように感じました。Spotify、Apple Music、Amazon Musicといったストリーミング配信サービスの普及、そしてYouTubeの台頭により、私たちの音楽体験は「番組を見る」から「好きな時に好きな音楽を聴く」へと根本的に変化したのです。

この変化は、テレビ音楽番組にとって深刻な挑戦でした。かつて音楽番組が果たしていた「新しい音楽との出会いの場」「ヒットチャートの発信地」という役割が、デジタルプラットフォームに取って代わられたのです。番組制作者たちは、従来の枠組みでは視聴者を引きつけることができない現実に直面しました。

その結果、音楽番組は「音楽そのもの」から「音楽を通じた体験や物語」へと軸足を移していきました。アーティスト同士のコラボレーション、感動的なメッセージの発信、視聴者参加型の企画。音楽番組は単なる楽曲披露の場から、総合エンターテインメントの「プラットフォーム」へと変容を遂げたのです。

個性を失いながらも新たな存在意義を模索し続けた2010年代の音楽番組。本稿では、この激動の10年間を振り返り、デジタル時代における音楽番組の役割について考察してみたいと思います。

はじめに:2010年代音楽シーンとテレビの地殻変動

2010年代は、日本の音楽産業とテレビメディアにとって、まさに「地殻変動」と呼ぶにふさわしい激動の10年間でした。この時代を特徴づける最大のキーワードは、音楽の消費形態の劇的な変化です。長らく音楽市場の主役であったCDの売上は下降線をたどり、その座をデジタル配信、そして2010年代後半にはストリーミングサービスが急速に奪っていきました。音楽は「所有」するものから「アクセス」するものへと、その価値の根幹が揺らぎ始めたのです。

同時に、人々の情報接触のあり方も大きく変容しました。テレビやラジオといった従来のマスメディアが独占的に担っていたヒット創出の役割は、YouTubeやTwitter、InstagramといったSNSの台頭によって相対化されます。MVの再生回数やSNSでの「バズ」が新たなヒットの起爆剤となり、アーティストとファンはよりダイレクトに繋がるようになりました。もはや、テレビ番組で紹介されることがヒットの絶対条件ではなくなったのです。

このような大きなうねりの中で、日本のテレビ音楽番組は自らの存在意義を問い直さざるを得ませんでした。かつてのようにヒットチャートを権威づけるだけでは、視聴者の心を掴むことはできません。本稿では、2010年から2019年までに放送された主要な音楽番組を網羅的にリストアップし、その司会者や放送内容を整理するとともに、その背景にあるメディア環境、音楽シーン、そして番組制作の構造的変化を深く掘り下げていきます。この激動の10年を、音楽番組という鏡を通して徹底的に分析し、現代に至る潮流の源泉を探ります。

【完全網羅】2010年代の主要音楽番組リスト(全国放送)

2010年代は、長寿番組が安定した存在感を示す一方で、時代の変化に対応しようとする新しいフォーマットの番組が次々と生まれ、そして消えていった時代でもありました。ここでは、当時の音楽シーンを映し出したレギュラー番組と、年々その規模を拡大させていった大型音楽特番に分けて、その全貌を整理します。

主要レギュラー番組

各放送局は、それぞれの特色を活かしたレギュラー番組で、多様化する音楽シーンに対応しようと試みました。トークを重視する番組、ライブパフォーマンスに特化する番組など、そのアプローチは様々でした。

NHK

- MUSIC JAPAN (〜2016年4月)

司会:Perfume、ユースケ・サンタマリア ほか

J-POPを中心に、幅広いジャンルのアーティストが出演。若者向けのポップカルチャーを発信する役割を担いました。 - うたコン (2016年4月〜)

司会:谷原章介、橋本奈穂子アナ(当時)、小郷知子アナ(当時)、片山千恵子アナ(当時) ほか

『NHK歌謡コンサート』の後継番組としてスタート。「歌のコンサート」をコンセプトに、演歌・歌謡曲からJ-POP、ミュージカル俳優まで、世代とジャンルを超えた生放送・生演奏のパフォーマンスが特徴です。 - The Covers (2014年〜)

司会:リリー・フランキー、夏菜、仲里依紗 ほか

アーティストが影響を受けた名曲をカバーするというコンセプトで、BSプレミアムで放送開始。音楽のルーツや普遍性に光を当てる、玄人好みの番組として独自の地位を築きました。

日本テレビ

- ハッピーMusic (2010年4月〜2013年3月)

司会:ベッキー

『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』の後継番組。アーティストの素顔に迫る企画やトークが中心でした。 - ミュージックドラゴン (2013年4月〜2015年3月)

司会:タカアンドトシ、本田翼、徳島えりかアナ ほか

注目のアーティストを紹介する音楽バラエティ。 - バズリズム / バズリズム02 (2015年4月〜)

司会:バカリズム、マギー、佐藤梨那アナ ほか

バカリズム独自の視点でアーティストの魅力を深掘りするトークが人気を博しました。「これがバズるぞ!」ランキングなど、SNS時代のヒットを意識した企画も特徴です。

テレビ朝日

- ミュージックステーション

司会:タモリ、竹内由恵アナ(〜2013年)、弘中綾香アナ(2013年〜2018年)、並木万里菜アナ(2018年〜)

1986年から続く長寿番組。2010年代もJ-POPシーンの中心的存在として、数々のアーティストの生パフォーマンスを放送し続けました。時代の変化に対応しつつも、その王道スタイルは不変でした。

TBS

- カミスン! (2011年4月〜2012年3月)

司会:中居正広

生放送にこだわり、アーティストとの濃密なトークとライブを届けました。 - 火曜曲! (2012年4月〜2013年9月)

司会:中居正広、江角マキコ、AKB48

ゴールデンタイムの生放送音楽番組として、AKB48をレギュラーに据えるなど、時代を反映した構成でした。 - COUNT DOWN TV

司会:CGキャラクター(アビー君、菊池君など)

1993年から続く深夜のランキング番組。2010年代も独自のCDランキングを軸に、最新のヒット曲を紹介し続けました。

フジテレビ

- HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP (〜2012年12月)

司会:ダウンタウン(浜田雅功、松本人志)

アーティストとダウンタウンの予測不能なトークが魅力の音楽バラエティ。1990年代からJ-POPシーンを盛り上げましたが、2012年にレギュラー放送を終了しました。 - 僕らの音楽 (〜2014年9月)

ナレーション:草彅剛

高品質なスタジオライブと、アーティスト同士の対談が特徴。音楽そのものの魅力をじっくりと伝える番組として人気でした。 - MUSIC FAIR

司会:鈴木杏樹、恵俊彰(〜2016年3月)、仲間由紀恵、軽部真一アナ(2016年4月〜)

1964年から続く日本最長の音楽番組。2010年代も、質の高い演奏とアーティストのコラボレーションを届け続けました。 - Love music (2015年4月〜)

司会:森高千里、渡部建

ライブパフォーマンスに重点を置き、旬のアーティストからレジェンドまで幅広く紹介。音楽好きの著名人がプレゼンターとして登場する企画も特徴です。

夏の風物詩から年末の祭典へ:大型音楽特別番組

2010年代は、各局が威信をかけて制作する大型音楽特番が、ますます長時間化・大規模化した時代でした。年に数回の「お祭り」として、音楽ファンのみならず幅広い層の注目を集め、その年の音楽シーンを象徴するイベントとなりました。

NHK

- NHK紅白歌合戦

大晦日の国民的番組。2010年代は、嵐が5年連続で白組司会を務めるなど、特定のアーティストが番組の顔となる傾向が見られました。また、綾瀬はるか、有村架純、広瀬すずといった若手女優が紅組司会に抜擢されるなど、世代交代も進みました。

2010年代の主な司会者:- 総合司会:有働由美子、内村光良 など

- 紅組司会:松下奈緒(2010)、井上真央(2011)、堀北真希(2012)、綾瀬はるか(2013, 2015, 2019)、吉高由里子(2014)、有村架純(2016, 2017)、広瀬すず(2018)

- 白組司会:嵐(2010-2014)、井ノ原快彦(2015)、相葉雅紀(2016)、二宮和也(2017)、櫻井翔(2018, 2019)

日本テレビ

- THE MUSIC DAY (2013年〜)

総合司会:櫻井翔

進行:羽鳥慎一、徳島えりかアナ、水卜麻美アナ など

「音楽の力」をテーマに、毎年夏に10時間以上にわたって生放送される大型特番。幕張メッセをメイン会場とし、数多くのアーティストが出演。ジャニーズシャッフルメドレーなど、局の垣根を越えた企画が名物となりました。

TBS

- 音楽の日 (2011年〜)

総合司会:中居正広、安住紳一郎

東日本大震災のあった2011年に「音楽の力で日本を元気に」というメッセージを掲げてスタート。毎年夏に長時間生放送され、被災地からの中継など、メッセージ性の強い企画が特徴です。

フジテレビ

- FNS歌謡祭(冬)

司会:草彅剛、高島彩(〜2014年)、森高千里、渡部建(2015年〜2018年)、相葉雅紀、永島優美アナ(2019年〜)

年末の風物詩。グランドプリンスホテル新高輪「飛天」からの生放送で、アーティスト同士の豪華なコラボレーションが最大の魅力。2015年からは2DAYS方式に移行し、放送規模を拡大しました。 - FNSうたの夏まつり (2012年〜)

司会:草彅剛、高島彩、加藤綾子アナ(当時)、森高千里、渡部建 など

夏の大型特番として定着。冬の『FNS歌謡祭』同様、コラボレーション企画や、プールサイドからのライブなど夏らしい演出が特徴でした。

テレビ朝日

- ミュージックステーションスーパーライブ

司会:タモリ、テレビ朝日アナウンサー

年末に開催される『ミュージックステーション』の総決算。その年に活躍したアーティストが一堂に会し、数時間にわたってパフォーマンスを繰り広げます。

【時代背景分析】なぜ音楽番組は変わったのか?3つの視点

2010年代の音楽番組の変容は、単なる番組制作上の流行り廃りではありませんでした。その背景には、音楽を取り巻く環境そのものの、不可逆的で構造的な変化が存在します。ここでは、3つの視点からその力学を解き明かします。

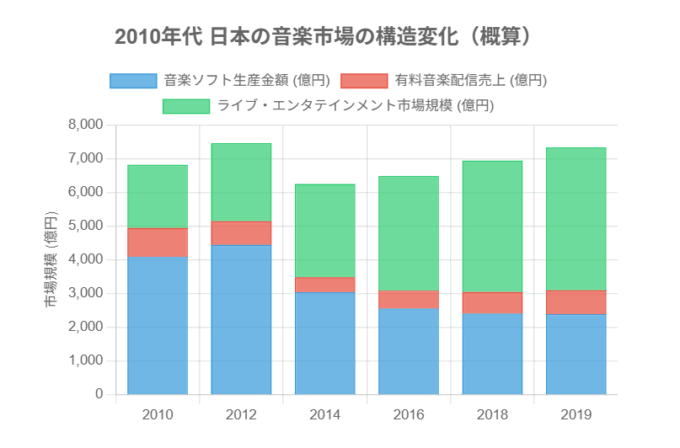

視点1:メディア環境の激変 – CDからストリーミングへ

2010年代の音楽番組を語る上で、ヒットの指標の変化は避けて通れないテーマです。かつて絶対的な権威を誇ったオリコンのCDシングルランキングは、この時代、必ずしも世間のヒット実感と一致しなくなっていました。

「ダウンロード市場全盛当時国内で有名なヒットチャートだったオリコンランキングがこれを無視してダウンロードランキングを作成しなかったからである。この問題により、例えばTBSのTV番組『歌のゴールデンヒット』がオリコンランキングを基に作成し2019年に公表した「昭和・平成の歴代歌姫ベスト100」では、ダウンロード市場全盛期に大人気となっていたアーティスト(西野カナ、GReeeeN等)が軒並みTOP100にランクインしておらず、歴代ランキングを名乗るに相応しくないと言うに十分過ぎる結果となっていた。」

Billion Hits! の分析より

この引用が示すように、2010年代前半はCD売上とデジタル配信のヒットが乖離する「ねじれ」の時代でした。音楽番組は、CDランキングを主軸にしながらも、配信ヒットやカラオケランキングなど、多様な指標を参考にせざるを得なくなります。

そして2010年代後半、Spotifyの日本上陸(2016年)を象徴とするストリーミングサービスの本格的な普及が、この状況を決定的に変えました。音楽は「買う」ものから「いつでもどこでも聴ける」ものへと変貌し、再生回数が新たなヒットの指標として重要性を増します。さらに、YouTubeでのMV再生回数や、TikTokなどSNSでの「バズ」が、無名のアーティストを一躍スターダムに押し上げる現象も頻発しました。これにより、音楽番組の役割は、既存のヒット曲を追認して紹介する場から、SNSで生まれつつある新たな潮流を捉え、世に広める「プラットフォーム」としての機能を求められるようになっていったのです。

出典:日本レコード協会、コンサートプロモーターズ協会等の公開データを基に作成。CDを中心とする「音楽ソフト」が減少傾向にある一方、「ライブ」市場が拡大し、2010年代後半には「配信」が回復・成長に転じていることがわかる。

視点2:J-POPシーンの多様化と番組への反映

2010年代のJ-POPシーンは、まさに百花繚乱、多様なジャンルが同時多発的に隆盛を極めました。この動きは、音楽番組の出演者構成や企画内容に直接的な影響を与えました。

アイドルグループの全盛期と「握手券」問題:

2010年代前半は、AKB48グループが社会現象となるほどの人気を博した時代です。「会いに行けるアイドル」というコンセプトと、CDに握手券などを封入する販売戦略は、CDランキングを席巻しました。これにより、音楽番組はAKB48グループを頻繁に起用せざるを得なくなり、一時期は番組のラインナップが画一的になったとの批判も生まれました。この現象は、テレビのCDランキング紹介が減少する一因になったとも指摘されています。

K-POPブームの定着:

2010年のKARA、少女時代の日本デビューを皮切りに、K-POPは一過性のブームではなく、日本の音楽シーンに完全に定着しました。東方神起、BIGBANG、BTS(防弾少年団)、TWICEなど、次々と登場するグループが音楽番組を彩り、日韓の文化交流を象徴する存在となりました。

バンドブームとネット発アーティストの台頭:

アイドルの対極で、ロックバンドも大きな盛り上がりを見せました。SEKAI NO OWARI、ゲスの極み乙女。、ONE OK ROCKなどは、若者を中心に絶大な支持を集め、音楽番組でもその独特な世界観を表現しました。さらに、ニコニコ動画などの動画サイトからキャリアをスタートさせた米津玄師や、俳優・文筆家としても活躍する星野源といった、既存の枠組みにとらわれないアーティストが時代の寵児となります。彼らの成功は、ヒットの生まれ方が多様化したことを証明し、音楽番組もこうした新しい才能を積極的に取り上げるようになりました。

視点3:番組制作のトレンド -「体験」と「物語」の重視

音楽がデータとして容易に消費されるようになった時代だからこそ、テレビ音楽番組は「そこでしか得られない価値」を提供する必要に迫られました。その結果、番組制作のトレンドは「体験」と「物語」を重視する方向へとシフトしていきます。

大型特番の長時間化と「お祭り」化:

『THE MUSIC DAY』や『音楽の日』が10時間超えの生放送を行うようになった背景には、視聴者を長時間テレビの前に惹きつけるための「イベント性」の追求があります。CDが売れない時代に、年に一度の「お祭り」を演出し、ライブ感や非日常感を共有すること自体が、番組の大きな価値となりました。これは、音楽を「聴く」だけでなく、「参加し、体験する」コンテンツへと昇華させる試みでした。

コラボレーション企画の隆盛:

特に『FNS歌謡祭』で顕著だったのが、アーティスト同士の意外な組み合わせによるコラボレーションです。普段は見られない特別なパフォーマンスは、「この番組でしか見られない」というプレミアム感を生み出し、SNSでの拡散も狙えるキラーコンテンツとなりました。これは、楽曲そのものの力だけでなく、アーティストの組み合わせという「化学反応」に価値を見出す、新たなエンターテインメントの形でした。

アーティストの人間性に迫るトーク:

昭和の音楽番組では司会はアナウンサーが務めるのが一般的でしたが、平成以降、特にお笑い芸人が司会を務める番組が増え、バラエティ色が濃くなりました。『HEY!HEY!HEY!』や『うたばん』の流れを汲む『バズリズム』などに見られるように、楽曲の紹介以上に、アーティストのパーソナリティや意外な素顔を深掘りするトーク企画が重要性を増しました。ファンは音楽だけでなく、その背景にあるアーティストの「物語」や人間性をも含めて消費するようになり、番組はそうしたニーズに応える役割を担ったのです。

【ケーススタディ】代表的番組から見る2010年代の音楽番組像

全体的な傾向を踏まえ、2010年代を象徴するいくつかの番組を具体的に取り上げ、それぞれがこの激動の時代にどう向き合い、変化していったのかを掘り下げます。

『ミュージックステーション』- “王道”の苦悩と適応

『ミュージックステーション』(Mステ)は、1986年の放送開始以来、日本のJ-POPシーンの「王道」を映し出す鏡として機能してきました。しかし、ヒットの定義が曖昧になり、音楽の聴き方が多様化した2010年代は、この長寿番組にとっても大きな挑戦の時代でした。

Mステの最大の強みは、司会者タモリの変わらぬ存在感による安定感です。しかしその一方で、番組は時代の変化に敏感に対応しようと試みました。その一つが出演者の多様化です。AKB48グループや乃木坂46といったアイドル、K-POPアーティスト、SEKAI NO OWARIなどのロックバンド、そしてきゃりーぱみゅぱみゅのような原宿カルチャーを体現するアーティストまで、Mステは多様なジャンルを積極的に取り込みました。特に、海外の大物アーティスト(レディー・ガガ、テイラー・スウィフトなど)を頻繁に招聘し、日本のアーティストと共演させることで、番組独自の付加価値を生み出しました。

また、番組の根幹であるランキングにも変化が見られました。CDシングルランキングを主軸としつつも、配信チャートや視聴者からのリクエスト企画などを交えることで、CD売上だけでは測れない「ヒットの実感」を補完しようとしました。Mステは、J-POPのセントラルステーションとしての矜持を保ちながらも、多様化する支線(ジャンルやヒットの形)を柔軟に受け入れ、ハブとしての機能を再定義しようと模索したのです。それは、”王道”であり続けるための、したたかな適応戦略だったと言えるでしょう。

『FNS歌謡祭』- “コラボレーション”という発明

もし2010年代の音楽番組を象徴するキーワードを一つ挙げるとすれば、それは『FNS歌謡祭』が確立した「コラボレーション」でしょう。2010年の放送で「最強のコラボレーション」をテーマに掲げて以降、この番組はアーティスト同士の意外な組み合わせによる一夜限りのパフォーマンスを最大の武器としました。

なぜコラボレーションがこれほどまでに重視されたのでしょうか。それは、音楽がデータとして簡単に手に入る時代において、「そこでしか見られない」という希少価値、イベント性こそが視聴者を惹きつける最大の要因だと制作陣が理解していたからです。演歌歌手とロックミュージシャン、アイドルとミュージカル俳優、世代を超えたレジェンド同士の共演。これらの企画は、単なる歌唱披露を超えた「化学反応」を生み出し、放送のたびにSNSで大きな話題となりました。

さらに、2015年からは放送を2日間に分ける「2DAYS方式」を導入。これにより、より多くのアーティストに出演機会を提供するとともに、「飛天」からのフォーマルな雰囲気の「第1夜」と、ライブハウスのような躍動感あふれる「第2夜」といった形で、異なるコンセプトを提示することが可能になりました。『FNS歌謡祭』は、音楽を素材とした壮大なエンターテインメント・ショーを構築することで、音楽番組の新たな価値を「発明」したのです。

『THE MUSIC DAY』と『音楽の日』- “メッセージ性”の追求

2010年代に誕生した2つの夏の大型特番、『音楽の日』(TBS系、2011年〜)と『THE MUSIC DAY』(日本テレビ系、2013年〜)は、それ以前の音楽特番とは一線を画す、強い「メッセージ性」を帯びていました。

その背景には、2011年3月11日に発生した東日本大震災の存在があります。『音楽の日』は、震災からわずか4ヶ月後に「歌の力で日本を元気に!」というスローガンを掲げてスタートしました。番組では、被災地からの生中継や、復興への願いを込めた楽曲が数多く披露され、音楽が持つ社会的役割を強く意識させる内容となりました。

『THE MUSIC DAY』もまた、「人はなぜ歌うのか?」「音楽の力」といった普遍的なテーマを毎年掲げ、単なるヒット曲の羅列ではない、物語性のある構成を目指しました。総合司会に櫻井翔を起用し、彼が東北の被災地を訪れる企画を放送するなど、番組全体で一貫したテーマを視聴者に届けようとしました。また、両番組に共通する「ジャニーズシャッフルメドレー」のような企画は、事務所の垣根を越えた共演で視聴者を楽しませると同時に、エンターテインメント業界全体で困難に立ち向かうという連帯のメッセージを発信する機能も果たしていました。

これらの番組は、音楽が持つ娯楽的価値だけでなく、人々を勇気づけ、繋ぎ、時代を記録するというドキュメンタリー的な側面を追求することで、大型音楽特番の新たなフォーマットを確立したと言えるでしょう。

まとめ:テレビ音楽番組が”プラットフォーム”へと変容した10年

2010年代の日本の音楽番組を振り返ると、それは激動の時代に適応するための、苦闘と創造の10年であったことがわかります。CDという物理メディアが絶対的な中心であった時代が終わりを告げ、ストリーミングとSNSが新たな生態系を形成する中で、テレビ音楽番組はその役割を根本から変えざるを得ませんでした。

かつて、音楽番組はヒットチャートを権威づけ、トップアーティストの座を国民に知らしめる「装置」でした。しかし2010年代、その役割は、多様化する音楽とアーティストの魅力を、多様な切り口で提示する「プラットフォーム」へと大きく変容しました。もはや、単一のランキングで音楽の価値を序列化することは意味をなさなくなり、番組はそれぞれのやり方で音楽の新たな楽しみ方を提案する必要に迫られたのです。

『FNS歌謡祭』の「コラボレーション」、『バズリズム』の「トークによる人間性の深掘り」、そして大型特番の「長時間にわたるイベント体験」。これら全ての手法は、音楽を単に「聴く」対象から、アーティストの物語や他のファンとの繋がりも含めて「体験する」対象へと価値を転換させるための、創造的な試みでした。それは、音楽の聴き方が個別化・細分化していく時代において、テレビというマスメディアだからこそ提供できる「共感」や「一体感」をいかにして生み出すか、という問いへの答え探しでもありました。

この10年間の試行錯誤は、決して無駄ではありませんでした。ここで培われた「体験価値」を重視する視点や、多様な才能を発掘し光を当てるプラットフォームとしての機能は、現在の令和時代の音楽番組にも確実に受け継がれています。2010年代は、日本のテレビ音楽番組がそのアイデンティティを再構築し、新たな時代を生き抜くための礎を築いた、極めて重要な10年間だったと言えるでしょう。

コメント