はじめに:なぜ今、シティポップなのか?

2025年の現在、1970年代後半から1980年代にかけて日本で生まれた音楽ジャンル「シティポップ」が、国境と世代を超えて異例の再評価を受けている。竹内まりやの『PLASTIC LOVE』や松原みきの『真夜中のドア~Stay With Me~』といった楽曲が、YouTubeやTikTokを介して世界的なバイラルヒットとなり、数千万、時には億を超える再生回数を記録しているのだ。これらの曲がリリースされた当時には生まれていなかった海外の若者たちが、なぜ40年以上前の日本のポップスに熱狂するのか。この現象は、単なる懐メロブームとは一線を画す、深い文化的背景と音楽的普遍性を内包している。

本レポートの目的は、シティポップを単なる過去の流行音楽としてではなく、特定の時代の社会・経済・文化が生んだ複合的な「産物」として多角的に分析することにある。そのために、代表的なアーティストと楽曲を「商業的にヒットした曲」と「後に再評価された隠れた名曲」という二つの側面から光を当てる。そして、それぞれの楽曲が持つ音楽的特徴と、それが生まれた社会文化的背景を深く掘り下げ、ヒットのメカニズムや再評価の要因を解明していく。

本稿の構成は以下の通りである。まず第一部で、シティポップが誕生した70~80年代日本の経済的・社会的な背景を概観する。続く第二部では、その音楽的特徴をサウンド、ハーモニー、楽器編成といった技術的側面から解剖する。第三部では、本レポートの核心として、山下達郎、竹内まりや、大滝詠一といった代表的アーティストを取り上げ、彼らのヒット曲と隠れた名曲がそれぞれどのような文脈で受け入れられたのかを具体的に分析する。第四部では、音楽だけでなく、レコードジャケットやファッションといったビジュアルカルチャーとの関係性を考察する。最後に、これらの分析を踏まえ、シティポップが現代においてなぜこれほどまでに響くのか、その普遍的な魅力とリバイバルが持つ文化的な意味について結論を導き出す。この探求を通じて、シティポップが過去からの単なる贈り物ではなく、現代を映し出す鏡でもあることを明らかにしたい。

第一部:シティポップの揺りかご ― 時代が生んだサウンドスケープ

シティポップは、真空の中で生まれた音楽ではない。それは、1970年代後半から80年代にかけての日本という、特異な時代背景から生まれた必然的な現象であった。この章では、経済的繁栄、ライフスタイルの変容、テクノロジーの進化、そして若者文化の変化という4つの側面から、シティポップを育んだ「揺りかご」としての時代を解き明かす。これらの要素が複雑に絡み合い、あの洗練されたサウンドスケープが形成されていったのである。

経済的繁栄と消費文化の成熟

1980年代の日本は、世界が羨む経済的繁栄の頂点にあった。高度経済成長期を経て、日本経済は安定成長期に入り、1980年代後半にはバブル経済へと突入する。貿易黒字は拡大し、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」という言葉が象徴するように、その経済力は世界を席巻した。この未曾有の好景気は、国民の生活水準を劇的に向上させ、人々の価値観に大きな変化をもたらした。

物質的な豊かさが満たされると、人々の関心は「モノの所有」から「コトの体験」、すなわち精神的な豊かさや質の高い余暇へとシフトしていく。海外旅行が身近になり、グルメやファッション、スポーツといった分野への投資が活発化した。この消費文化の成熟は、音楽市場にも大きな影響を与えた。人々は、自らの洗練されたライフスタイルを彩る「BGM」として、より高品質で、都会的、かつ非日常的な感覚を味わえる音楽を求めるようになった。シティポップの持つ、きらびやかでオプティミスティック(楽観的)なサウンドは、まさにこの時代の空気感を完璧に体現していたのである。

都市生活への憧れとライフスタイルの変化

経済成長は、東京をはじめとする大都市への人口集中を加速させ、巨大な都市文化圏を形成した。特に若者たちにとって、「都会」は最先端のカルチャーが集まる憧れの場所となった。深夜の高速道路をドライブする、海辺のリゾートで週末を過ごす、お洒落なバーでカクテルを傾ける――こうした情景が、理想のライフスタイルとしてメディアを通じて盛んに描かれた。

このトレンドを牽引したのが、1976年に創刊された雑誌『POPEYE』である。同誌は、アメリカ西海岸のライフスタイル、特にサーフィン、テニス、ドライブといったリゾートカルチャーを日本の若者に紹介し、熱狂的な支持を得た。それに伴い、Boz ScaggsやNed DohenyといったAOR(Adult-Oriented Rock)系のアーティストが注目され、その洗練されたサウンドは日本のミュージシャンに大きな衝撃を与えた。シティポップのレコードジャケットにプールサイドや海、パームツリーといったモチーフが頻繁に登場するのは、こうした西海岸文化への憧れが色濃く反映されているためである。シティポップは、まさにこの「架空の楽園」としての都市生活やリゾートへのサウンドトラックだったのである。

テクノロジーの進化と音楽聴取体験のパーソナル化

シティポップの普及を語る上で、当時の日本の技術革新、特にオーディオ技術の進化は欠かせない。その象徴が、1979年にソニーが発売した「ウォークマン」である。ウォークマンは、「音楽を屋外に持ち出し、個人で楽しむ」という革命的なリスニングスタイルを確立した。それまで家の中のステレオで「聴く」ものだった音楽は、街を歩きながら、電車に乗りながら、自分の好きな時に好きな場所で楽しむ「パーソナルなBGM」へと変貌を遂げた。

同時に、カーステレオの性能も飛躍的に向上した。FMステレオやカセットデッキが標準装備となり、車の中はプライベートな音楽空間となった。海辺までのドライブで、お気に入りのシティポップのミックステープを流すことは、当時の若者にとって一種のステータスであり、ロマンティックな体験であった。このように、テクノロジーの進化が個人のライフシーンと音楽を密接に結びつけた結果、都会の風景やリゾートでの情景に寄り添うシティポップの需要が爆発的に高まったのである。

若者文化の変容:政治の季節の終わりと「個人」の時代へ

1960年代末から70年代初頭にかけて、日本の若者文化は学生運動に代表される「政治の季節」の只中にあった。当時のフォークソングが社会的なメッセージや反体制的な思想を歌っていたのは、その反映である。しかし、運動が終焉を迎えると、若者たちの関心は急速に「社会」から「個人」へと移行していった。彼らはイデオロギーよりも、自らの感性やライフスタイル、恋愛といったパーソナルなテーマに価値を見出すようになった。

この変化は音楽シーンにも明確に表れる。政治性や生活感を排し、個人の内面や恋愛模様を洗練された言葉で描く「ニューミュージック」が台頭し、シティポップはその流れを汲む、より洋楽志向で都会的なサブジャンルとして位置づけられた。シティポップの歌詞が、特定の社会的主張ではなく、都会の夜景、夏の終わりの海、叶わぬ恋といった、普遍的でありながらもパーソナルな心象風景を描くことが多いのは、この時代の若者たちの気分を反映しているからに他ならない。それは、大きな物語が終わり、一人ひとりが自分の小さな物語を生き始めた時代のサウンドトラックであった。

第一部の要点

- シティポップは、1970年代後半から80年代の日本の経済的繁栄と成熟した消費文化を背景に生まれた。

- 雑誌『POPEYE』などが紹介したアメリカ西海岸文化への憧れが、都会的でリゾート感あふれるライフスタイルを理想化させ、そのBGMとしてシティポップが求められた。

- ウォークマンや高性能カーステレオの普及が音楽聴取をパーソナル化し、個人の生活シーンに寄り添うシティポップの需要を拡大させた。

- 政治の季節が終わり、若者の関心が「社会」から「個人」の感性やライフスタイルへと移行したことが、シティポップの歌詞世界に大きな影響を与えた。

第二部:シティポップの解剖学 ― その音楽的DNAとは

シティポップのサウンドは、なぜこれほどまでに「都会的」で「洗練された」響きを持つのか。その魅力の源泉を探るため、本章ではシティポップの音楽的構造を解剖する。ジャンルの定義が曖昧であることに触れつつ、洋楽からの影響、特徴的な楽器編成、そして当時の最先端の制作技術という3つの視点から、その音楽的DNAの核心に迫る。これにより、シティポップが単なる「雰囲気」ではなく、高度な音楽理論と技術に裏打ちされた芸術形式であったことが明らかになるだろう。

ジャンルの定義と曖昧さの魅力

シティポップという言葉は、実は非常に定義が曖昧である。当時リアルタイムで活動していたアーティストたちが自らを「シティポップ」と称することは稀で、この用語は主にレコード会社や音楽雑誌がプロモーションのために使用し始めた後付けのレッテルという側面が強い。音楽評論家の木村ユタカは「都会的なライフスタイルを持つ人々のための、都会的なポップミュージック」と定義しているが、その内実はAOR、ソフトロック、ファンク、ディスコ、ジャズフュージョン、ボサノヴァなど、極めて多様なジャンルを内包している。

この定義の曖昧さこそが、シティポップの魅力と懐の深さにつながっている。厳格な音楽的規則に縛られるのではなく、「都会的」「洗練されている」「リゾート感がある」といった特定の「雰囲気」や「感覚」を共有する音楽が、ゆるやかにシティポップという傘の下に集まった。そのため、アーティストごとに音楽性は大きく異なり、リスナーは広大な音楽の海の中から自分好みの「シティポップ」を発見する楽しみを得ることができる。この多様性こそが、40年後の現代において、様々なバックグラウンドを持つ世界中のリスナーに受け入れられる土壌となったのである。

音楽的ルーツとサウンドの特徴

シティポップの洗練されたサウンドは、当時の欧米のポピュラー音楽、特にアメリカの音楽シーンから多大な影響を受けている。その音楽的特徴は、ハーモニー、リズム、そして楽器編成の3つの要素に分解できる。

洗練されたハーモニー:ジャズからの影響

シティポップの「お洒落」な雰囲気の核となっているのが、ジャズ由来の複雑で洗練されたコード進行である。当時のアメリカでは、Steely DanやThe Doobie Brothersといったバンドが、ロックやポップスにジャズの要素を取り入れ、より成熟したリスナー向けのサウンド(AOR)を確立していた。シティポップのアーティストたちは、この流れを敏感に察知し、積極的に導入した。具体的には、メジャーセブンス(M7)やテンションノート(9th, 11th, 13th)といった、響きに浮遊感や甘美さを加えるコードが多用された。これにより、従来の歌謡曲やフォークソングにはない、複雑で奥行きのあるサウンドスケープが生まれたのである。

グルーヴを生むリズムセクション:ファンクとディスコの躍動感

シティポップのもう一つの重要な柱は、体を自然に揺らす心地よいグルーヴである。これは、Earth, Wind & FireやKool & The Gangといったアメリカのファンクやディスコミュージックからの影響が大きい。特にベースラインは、単にルート音を弾くだけでなく、メロディックな対旋律を奏でたり、チョッパー(スラップ)奏法でパーカッシブなアクセントを加えたりと、楽曲の推進力として極めて重要な役割を担っている。ドラムもまた、タイトでダンサブルな4つ打ちのディスコビートや、16ビートのファンキーなリズムパターンが多用され、楽曲全体に軽快な躍動感を与えている。

象徴的な楽器編成:シンセサイザーとRhodesピアノ

シティポップのサウンドを特徴づける上で、当時の最先端の電子楽器の存在は無視できない。特に、Rhodes(ローズ)に代表されるエレクトリック・ピアノと、Prophet-5やYamaha CS-80といったポリフォニック・シンセサイザーは、そのサウンドの核を成していた。Rhodesの甘くメロウな音色は楽曲に温かみとロマンティックな雰囲気を与え、シンセサイザーはきらびやかなブラスサウンドや浮遊感のあるストリングスパッドなど、多彩な音色で楽曲を豪華に彩った。ある分析によれば、代表的なシティポップ楽曲ではRhodesピアノが100%、シンセサイザーが90%の確率で使用されており、これらの楽器がいかに重要であったかがわかる。

以下のグラフは、代表的なシティポップ楽曲10曲を分析したデータに基づき、各楽器の使用率を可視化したものである。Rhodesピアノとドラムが全ての曲で使われていること、そしてシンセサイザーが90%という高い使用率であることが、シティポップサウンドの典型的な構成を示している。

データ出典: AFTER 5 Music の楽曲分析に基づく

制作背景と技術:トップミュージシャンとアナログの温もり

シティポップの高品質なサウンドは、当時の贅沢な制作環境と、それを支えた一流のミュージシャンたちの存在なくしては語れない。レコーディングには、細野晴臣、鈴木茂、林立夫、松任谷正隆ら「ティン・パン・アレー」のメンバーをはじめとする、ジャズやフュージョンの素養を持つトップクラスのスタジオミュージシャンが数多く参加した。彼らの卓越した演奏技術が、複雑なアレンジメントを完璧に再現し、楽曲に生命を吹き込んだ。

また、制作プロセスにおいても、十分なリハーサル時間を確保し、演奏の精度を高めた上でレコーディングに臨むのが一般的であった。録音は主にアナログのマルチトラックテープで行われ、これがシティポップ特有の「温かく」「太い」サウンドの要因となっている。ミキシングやマスタリングにも数ヶ月をかけることが珍しくなく、エンジニアたちはハイファイなオーディオシステムでの再生を前提とした、クリアでありながらも豊かな音像を追求した。このように、潤沢な予算と時間を投じ、最高の才能と技術を結集して作られたシティポップは、まさに日本の「黄金時代」が生んだ音楽的結晶であったと言えるだろう。

第二部の要点

- シティポップは厳密なジャンルではなく、AOR、ファンク、ディスコなど多様な音楽を内包する「雰囲気」や「感覚」を共有する音楽群である。

- 音楽的には、Steely Danなど米国のAORから影響を受けたジャズ由来の複雑なコード進行が「洗練された」響きを生み出している。

- リズムセクションはファンクやディスコの影響が強く、メロディアスなベースラインとダンサブルなドラムが心地よいグルーヴの核となっている。

- Rhodesピアノとシンセサイザーがサウンドの象徴であり、トップクラスのスタジオミュージシャンとアナログ録音技術が、その高品質で温かみのある音像を支えていた。

第三部:時代の寵児たち ― 代表アーティストと楽曲分析

シティポップという現象を理解するためには、その中心で輝いていたアーティストと彼らの楽曲に焦点を当てることが不可欠である。本章では、山下達郎、竹内まりや、大滝詠一、松原みきといった、このジャンルを象徴するアーティストたちを取り上げる。彼らの作品を「商業的にヒットした曲」と「後に再評価された隠れた名曲」という二つの軸で分析し、それぞれの楽曲がどのような背景で生まれ、どのようにリスナーに届いたのかを、オリコンチャートのデータやメディアでの露出、そして現代における再評価の経緯を交えながら詳細に解き明かしていく。

山下達郎:キング・オブ-シティポップ

山下達郎は、その卓越した音楽性と妥協のないサウンドプロダクションから「キング・オブ・シティポップ」と称される。1975年に大貫妙子らと結成したバンド「シュガー・ベイブ」がシティポップの源流の一つとされ、ソロ活動に転じてからも数々の名盤を世に送り出し、シーンを牽引し続けた。

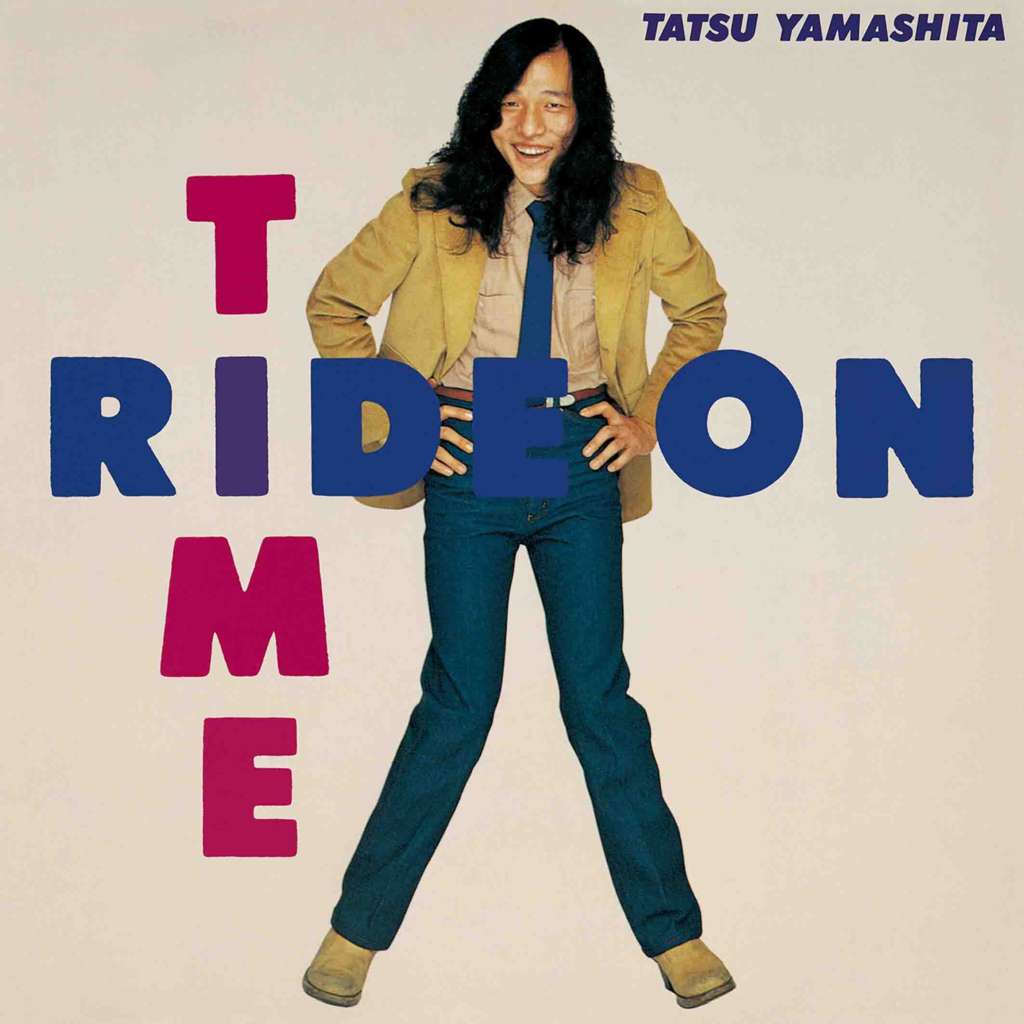

ヒット曲:『RIDE ON TIME』(1980)

『RIDE ON TIME』は、山下達郎の名を日本全国に知らしめた記念碑的な楽曲である。1980年5月にシングルとしてリリースされ、彼自身が出演したマクセル・カセットテープのCMソングとして大量にオンエアされた。この強力なタイアップにより、楽曲はオリコン週間チャートで最高3位、40万枚以上を売り上げる大ヒットを記録。同名のアルバムもチャート1位を獲得し、山下達郎は一躍スターダムにのし上がった。疾走感あふれるカッティングギター、高揚感を煽るブラスセクション、そして山下の伸びやかなファルセットボイスが一体となったサウンドは、まさに80年代の幕開けを告げる祝祭的な響きを持っていた。それは、経済成長の波に乗る日本の高揚感と完璧にシンクロし、時代を象徴するアンセムとなったのである。

隠れた名曲/再評価曲:『SPARKLE』(1982)

『SPARKLE』は、1982年にリリースされた歴史的名盤『FOR YOU』のオープニングを飾る楽曲である。シングルカットはされなかったものの、イントロのあまりにも有名なギターカッティングリフによって、リリース当初からファンの間では絶大な人気を誇っていた。この曲の真価が世界的に「発見」されるのは、インターネット時代に入ってからである。YouTubeやストリーミングサービスを通じてシティポップのアーカイブにアクセスした海外のリスナーたちが、この曲の持つ普遍的なグルーヴと洗練されたサウンドに衝撃を受けた。2023年には、リリースから41年の時を経て公式ミュージックビデオが制作・公開され、瞬く間に1000万回再生を突破。今や『SPARKLE』は、シティポップの魅力を凝縮した入門曲として、またジャンルを代表する一曲として世界中で愛されている。商業的なヒットという指標だけでは測れない、音楽そのものの力が時代を超えて評価された典型例と言えるだろう。

竹内まりや:時代を彩るメロディメーカー

竹内まりやは、シンガーソングライターとして、また山下達郎のパートナーとしても、シティポップシーンに多大な貢献をした。デビュー当初はアイドル的な人気を博しつつ、自ら作詞作曲を手がける才能豊かなアーティストとして独自の地位を築いた。

ヒット曲:『SEPTEMBER』(1979)

1979年にリリースされた『SEPTEMBER』は、竹内まりやの初期の代表曲である。この曲は商業的に大きな成功を収め、オリコンチャートの上位にランクインし、同年の日本レコード大賞新人賞を受賞するきっかけとなった。作曲・編曲を手がけたのは、後に数々のシティポップ名曲を生み出すことになる林哲司。彼の洗練されたアレンジと、竹内の持つ親しみやすく透明感のある歌声が見事に融合し、当時の人気音楽番組『ザ・ベストテン』などにも頻繁に登場した。アイドル的なルックスと、本格的な音楽性を両立させた彼女の存在は、シティポップがより幅広い層に受け入れられる上で重要な役割を果たした。

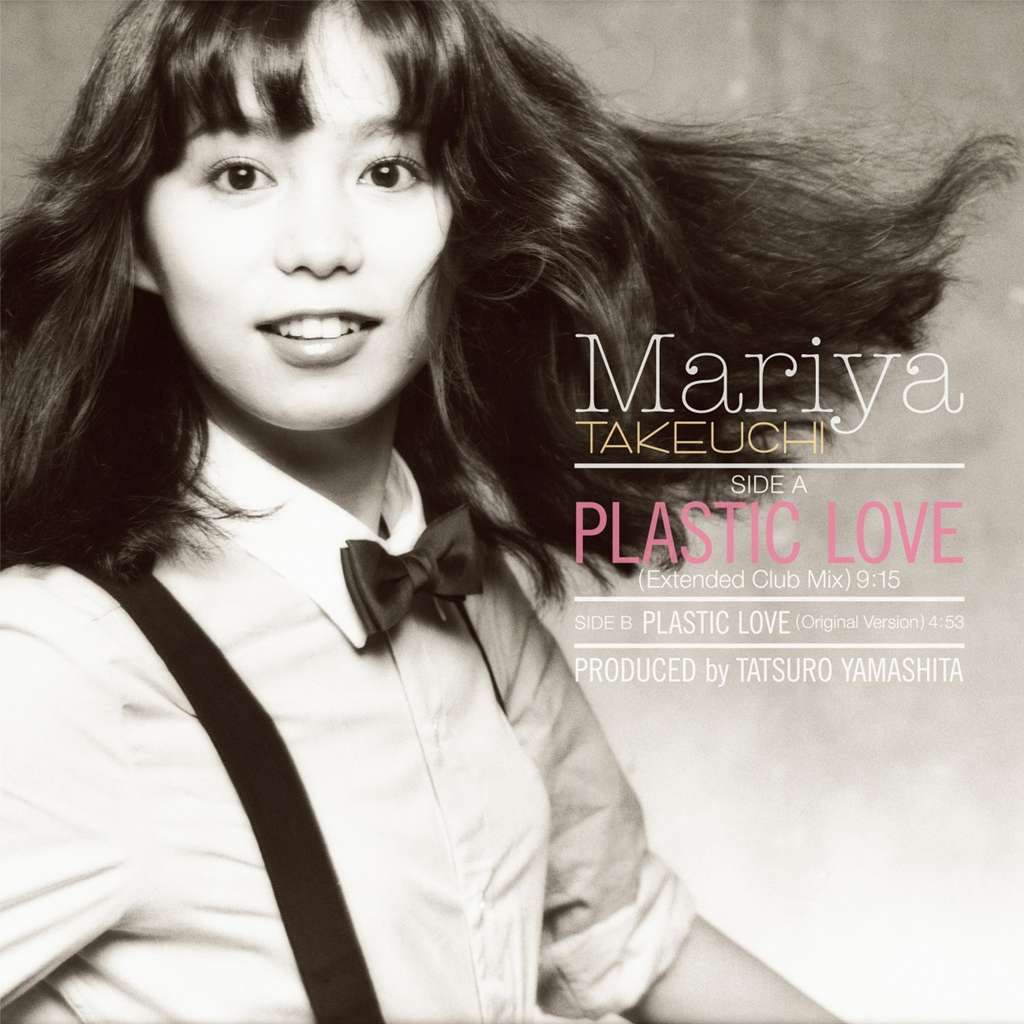

隠れた名曲/再評価曲:『PLASTIC LOVE』(1984)

『PLASTIC LOVE』は、現代のシティポップリバイバルを語る上で最も重要な楽曲と言っても過言ではない。1984年のアルバム『VARIETY』に収録され、翌年には12インチシングルとしてもリリースされたが、当時のチャートアクションは芳しくなく、彼女のキャリアの中では「隠れた名曲」という位置づけだった。しかし2017年頃、あるユーザーによってYouTubeに非公式にアップロードされたこの曲が、プラットフォームの推薦アルゴリズムによって世界中に拡散され始める。そのグルーヴィーなサウンドと切ないメロディは瞬く間に海外のリスナーを虜にし、爆発的な再生回数を記録。この現象は「『PLASTIC LOVE』現象」と呼ばれ、シティポップリバイバルの最大の起爆剤となった。この世界的な人気を受け、2021年にはリリースから36年の時を経て公式ミュージックビデオが制作され、同年のオリコン週間シングルランキングで5位にランクインするという異例の事態を巻き起こした。商業的成功とリスナーからの評価が必ずしも一致しないこと、そしてデジタルの力が音楽の価値を再定義しうることを示す、象徴的な一曲である。

大滝詠一:ナイアガラ・サウンドの魔術師

大滝詠一は、バンド「はっぴいえんど」のメンバーとして日本のロック/ポップスの礎を築き、自身のレーベル「ナイアガラ」を主宰した、日本のポピュラー音楽史における最重要人物の一人である。彼の作り出すサウンドは、その緻密さと独創性から「ナイアガラ・サウンド」と称された。

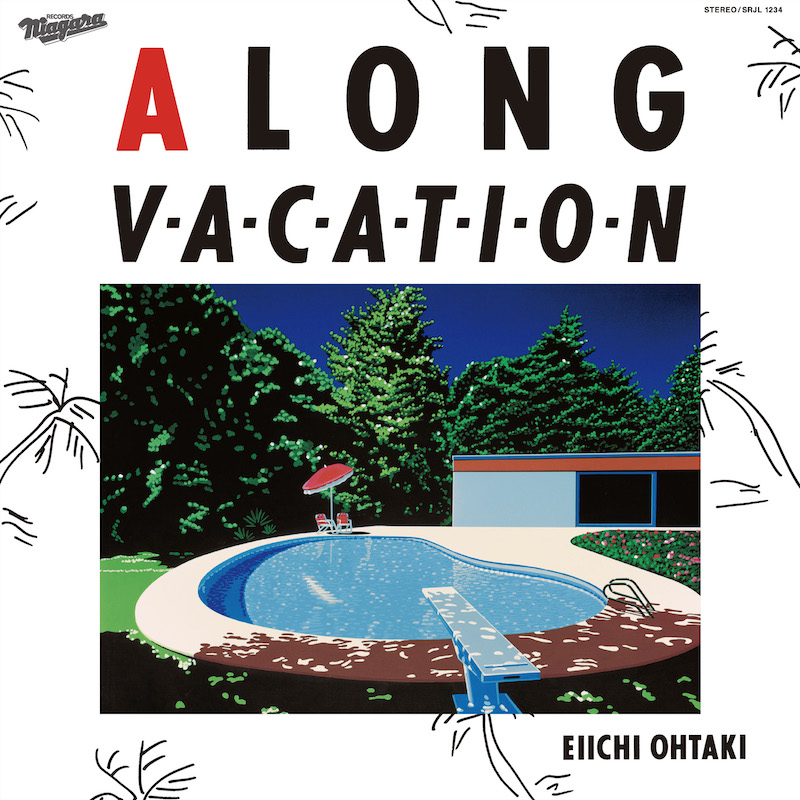

ヒット曲(アルバムとして):『A LONG VACATION』(1981)

『A LONG VACATION』は、シティポップ、ひいては日本の音楽史全体を代表する金字塔的アルバムである。1981年にリリースされ、寺尾聰の『Reflections』と年間チャート1位、2位を分け合う空前の大ヒットを記録。累計売上枚数は数百万枚に達し、今なお売れ続けているモンスターアルバムだ。大滝が敬愛するフィル・スペクターの「ウォール・オブ・サウンド」に影響を受け、幾重にも音を重ねて作り上げた壮大で緻密なサウンドと、盟友・松本隆が描く情景豊かな歌詞世界が完璧に融合。収録曲の「君は天然色」などが数々のCMに起用され、アルバム全体で一つの完成された作品として、お茶の間に広く浸透した。その音楽的完成度の高さと普遍的な魅力は、まさに時代を超えたマスターピースである。

隠れた名曲/再評価曲:シュガー・ベイブ『DOWN TOWN』(1975)

『DOWN TOWN』は、大滝詠一がプロデュースし、山下達郎や大貫妙子が在籍したバンド「シュガー・ベイブ」が1975年に発表した楽曲である。彼らの唯一のアルバム『SONGS』に収録されたこの曲は、今日ではシティポップの原点として神格化されている。しかし、リリース当時はアルバムのセールスが振るわず、バンドもほどなくして解散。商業的には成功を収めることができなかった。この曲が広く知られるようになったのは、1980年代に入り、EPOがカバーしてヒットしたことが大きい。その後、シティポップのルーツを探る音楽ファンの間でオリジナル版への再評価が進み、その洗練されたコーラスワークと弾むようなグルーヴが、時代を先取りしていたことが認識されるようになった。ヒットの光が当たるまでには時間を要したが、その音楽的価値は揺るぎないものとして、後進のアーティストに多大な影響を与え続けている。

松原みき:一夜にして世界を魅了した歌声

松原みきは、その卓越した歌唱力でシティポップシーンに鮮烈な印象を残したシンガーである。2004年に44歳の若さでこの世を去ったが、その歌声はデジタル時代に奇跡的な復活を遂げた。

ヒット曲/再評価曲:『真夜中のドア~Stay With Me~』(1979)

『真夜中のドア~Stay With Me~』は、1979年11月にリリースされた松原みきのデビュー曲である。当時、オリコンチャートで最高28位を記録し、累計10万枚以上を売り上げるなど、新人としては異例のロングヒットとなった。しかし、ミリオンセラーが続出した時代にあって、あくまで「知る人ぞ知る名曲」の域を出るものではなかった。この曲が世界的なアンセムへと変貌を遂げるのは、リリースから約40年後の2020年頃のことである。『PLASTIC LOVE』に続く形で、TikTokやYouTubeを通じて海外の若者たちの間でバイラルヒット。特に、インドネシアの歌手Rainychによるカバーが人気を博し、本家の魅力も再発見された。Spotifyのグローバルバイラルチャートでは18日間連続で1位を記録するという快挙を成し遂げた。海外の若者が、自分の母親にこの曲を聴かせて懐かしむ様子を撮影した動画がTikTokで流行するなど、世代と国境を超えた共感の輪が広がった。林哲司による完璧なアレンジ、三浦徳子による切ない歌詞、そして何よりも松原みきの非凡な歌唱力が、時代を超えて人々の心を掴んだのである。

多様な才能の競演:杏里、角松敏生、寺尾聰

シティポップの豊かさは、上記のスーパースターたちだけでなく、多様な才能を持つアーティストたちの競演によって支えられていた。

- 杏里:『CAT’S EYE』(1983年)がアニメ『キャッツ♥アイ』の主題歌として大ヒットし、オリコンチャート1位を獲得。一方で、『悲しみがとまらない』やアルバム『Timely!!』などで、リゾート感を前面に押し出した爽快なシティポップサウンドを確立し、80年代を象徴するアーティストの一人となった。

- 角松敏生:よりファンクやダンスミュージックに傾倒し、夜の都会の雰囲気を色濃く反映したサウンドを追求。アルバム『After 5 Clash』(1984年)などに代表される、ダンサブルでグルーヴィーな楽曲は、コアな音楽ファンから高い支持を得た。メディア露出は控えめながら、その音楽性は玄人筋に高く評価されている。

- 寺尾聰:俳優としても活躍していた彼が1981年にリリースした『ルビーの指環』は、同年の音楽賞を総なめにする歴史的な大ヒットとなった。収録アルバム『Reflections』はオリコン年間チャート1位を記録し、160万枚以上を売り上げた。彼のダンディで哀愁漂う世界観は、若者だけでなく、より上の世代の大人層にも広く受け入れられ、シティポップのリスナー層を大きく広げる役割を果たした。

第三部の要点

- 山下達郎は『RIDE ON TIME』で商業的成功を収め、『SPARKLE』が後に再評価されるなど、ヒット曲と名曲の両面でシーンを牽引した。

- 竹内まりやの『PLASTIC LOVE』は、リリース当時はヒットしなかったが、YouTubeをきっかけに世界的なバイラルヒットとなり、リバイバル現象の象EMBLEMとなった。

- 大滝詠一の『A LONG VACATION』は、アルバム全体で歴史的な成功を収めた一方、彼がプロデュースしたシュガー・ベイブは、後の再評価によってシティポップの原点として位置づけられた。

- 松原みきの『真夜中のドア』は、TikTokなどを通じて40年越しに世界的なヒットとなり、デジタル時代における名曲発掘の象徴となった。

- 杏里、角松敏生、寺尾聰といった多様なアーティストの存在が、シティポップというジャンルの幅広さと奥行きを形成した。

第四部:音を超えた美学 ― シティポップとビジュアルカルチャー

シティポップの魅力は、その音楽だけに留まらない。それは、レコードジャケット、ファッション、広告といったビジュアルカルチャーと分かちがたく結びつき、一つの総合的な「美学」を形成していた。本章では、シティポップが単なる音楽ジャンルではなく、80年代日本のライフスタイルそのものを映し出すカルチャーであったことを、聴覚と視覚の相乗効果に焦点を当てて考察する。このトータルな世界観の構築こそが、現代のリスナーに「体験したことのないノスタルジー」を感じさせる源泉となっている。

象徴的なレコードジャケット:聴覚と視覚の融合

シティポップの世界観を最も雄弁に物語るのが、その象徴的なレコードジャケットである。特に、イラストレーターの永井博(Hiroshi Nagai)と鈴木英人(Eizin Suzuki)の功績は大きい。

永井博が手がけた大滝詠一の『A LONG VACATION』のジャケットは、シティポップのビジュアルイメージを決定づけたと言っても過言ではない。突き抜けるような青い空、輝くプールサイド、高くそびえるパームツリー、そして人気のないリゾート風景。これらのモチーフは、アメリカ西海岸への憧れと、非日常的な解放感を凝縮しており、アルバムの音楽が持つ楽観的でブリージーな雰囲気を完璧に視覚化している。リスナーはレコードを手にした瞬間から、その音楽が誘う架空の楽園へと足を踏み入れることができた。

一方、鈴木英人が手がけた山下達郎の『FOR YOU』などのジャケットは、永井とはまた異なるタッチでシティポップの美学を表現した。彼のイラストには、クラシックカーやアメリカのダイナー、海沿いの風景などが頻繁に登場し、より物語性を感じさせるロマンティックな世界観が描かれている。これらのアートワークは、音楽と一体となって「都会的で洗練されたドライブ」や「夏の日の恋」といった具体的なライフシーンをリスナーに想起させた。このように、シティポップのジャケットは単なる包装ではなく、音楽体験を拡張し、その世界観を補完する重要な要素だったのである。

ファッションとの共鳴:時代の空気感を纏う若者たち

シティポップが鳴り響いていた80年代の街角では、若者たちが時代の空気感を反映したファッションに身を包んでいた。この時代のファッションは、シティポップの持つ洗練されたイメージと深く共鳴していた。

80年代前半には、アイビーリーグの学生スタイルに影響を受けた「プレッピー」スタイルが流行。ブレザー、ボタンダウンシャツ、ローファーといったアイテムが、清潔感のある上品なスタイルとして支持された。特に、神戸の「ハマトラ(横浜トラディショナル)」や、女子大生スタイルを指す「ニュートラ(ニュートラディショナル)」は、シティポップの主要なリスナー層であった都会の若者たちの間で人気を博した。彼らが闊歩する渋谷や原宿、新宿といった街は、まさにシティポップが描く世界の現実の舞台であった。また、JUNやSHIPSといったブランドは、シティポップの美学からインスピレーションを得た、モダンで洗練された衣類を展開し、音楽とファッションの相互作用を加速させた。

広告とライフスタイルの演出:イメージとしてのシティポップ

シティポップと当時の広告メディアとの関係は、非常に密接であった。多くの企業が、自社製品のブランドイメージを高めるために、シティポップの持つ「お洒落」「都会的」「高品質」といったイメージを積極的に活用した。

前述の山下達郎『RIDE ON TIME』とマクセル・カセットテープのCMのように、オーディオ機器メーカーがシティポップを起用するのは自然な流れだった。それ以外にも、航空会社(JAL)、飲料メーカー(サントリーのビールやワイン)、自動車メーカーなどが、こぞってシティポップのアーティストや楽曲をCMに起用した。これらのCMでは、海外のリゾート地や美しい夜景、颯爽と走る車といった映像と共にシティポップが流れ、視聴者に対して「豊かで洗練された生活」という具体的なライフスタイル像を提示した。音楽と映像が一体となることで、商品は単なるモノではなく、理想のライフスタイルを実現するための記号として消費されるようになった。シティポップは、この80年代的な消費社会のメカニズムにおいて、極めて効果的なサウンドトラックとして機能したのである。

第四部の要点

- シティポップの美学は、永井博や鈴木英人が手がけたレコードジャケットによって視覚的に定義され、音楽と一体となって架空の楽園やロマンティックな情景をリスナーに提供した。

- プレッピーやニュートラといった80年代のファッショントレンドは、シティポップの洗練されたイメージと共鳴し、音楽とファッションが一体となった若者文化を形成した。

- オーディオ機器、航空会社、自動車などのCMにシティポップが多用され、音楽と映像が結びつくことで「豊かで洗練されたライフスタイル」というイメージを演出し、消費文化を加速させた。

- これらの要素の融合により、シティポップは単なる音楽ジャンルを超え、80年代のライフスタイルを象徴する総合的なカルチャーとなった。

おわりに:過去からの贈り物 ― シティポップが現代に響く理由

本レポートでは、1970年代から80年代にかけて日本で花開いたシティポップについて、その音楽的特徴、社会文化的背景、そして代表的なアーティストと楽曲を多角的に分析してきた。分析を通じて明らかになったのは、シティポップが単なる音楽ジャンルではなく、日本の「黄金時代」とも呼ばれる時代の経済的繁栄、楽観主義、都市文化の成熟、そして技術革新が生んだ、音楽とライフスタイルが不可分に結びついた複合的な文化現象であったという事実である。

では、なぜこの過去の文化遺産が、40年以上の時を経て、現代の、しかもグローバルなリスナー、特に若者たちの心をこれほどまでに捉えるのだろうか。その理由は、主に三つの要因に集約できる。

第一に、**デジタルの力による「発掘」**である。YouTubeの推薦アルゴリズムやTikTok、Spotifyといったプラットフォームが、国境や言語の壁を越えて、埋もれていた名曲を世界中のリスナーの耳に届けた。『PLASTIC LOVE』や『真夜中のドア』のバイラルヒットは、このデジタル時代ならではの現象の象徴である。かつては一部の熱心なコレクターしかアクセスできなかった音楽が、今や誰でも指先一つで「発見」できるようになったのだ。

第二に、**「体験したことのないノスタルジー」の投影**である。経済が停滞し、未来への不確実性が増す現代において、シティポップが生まれた時代の日本が享受していたであろう経済的な豊かさ、無限の可能性に満ちた楽観的なムードは、一種のユートピアとして映る。特に、当時の日本を知らない海外の若者たちは、この音楽の中に、自分たちが経験したことのない「失われた黄金時代」への憧れやロマンを投影している。それは、現実からの逃避(エスケープ)を可能にする、心地よいファンタジーなのである。

そして最も本質的な理由が、第三の要因、すなわち**音楽そのものが持つ普遍的なクオリティ**である。本稿で分析したように、シティポップは、洋楽の洗練された要素を巧みに取り入れ、一流のミュージシャンと最高の技術、そして潤沢な予算を投じて制作された、極めて高品質な音楽である。その複雑なハーモニー、心地よいグルーヴ、そしてキャッチーなメロディは、時代や文化の文脈を離れても、純粋に「良い音楽」として現代の耳にも響く力を持っている。

シティポップのリバイバルは、過去を懐かしむだけの動きではない。The Weekndがトムコ・アランの曲をサンプリングしたり、韓国のK-POPアイドルがシティポップ風の楽曲を発表したり、あるいは日本のAwesome City ClubやSuchmosといった「ネオ・シティポップ」と呼ばれるアーティストたちがその遺伝子を受け継いだりと、シティポップは今やグローバルな音楽的遺産として、新たな創造の源泉となっている。それは、過去からの単なる贈り物ではなく、未来の音楽を豊かにする、生きたインスピレーションなのである。40年前の東京で生まれたサウンドは、これからも世界中の都市で鳴り響き、新たな物語を紡いでいくだろう。

コメント