問題背景と核心要素

2025年9月30日、OpenAIは次世代の動画・音声生成モデル「Sora 2」と、それを搭載したTikTok風のソーシャルメディアアプリ「Sora」を発表しました。この発表は世界中に衝撃を与えましたが、とりわけ日本国内では、技術的な驚嘆と深刻な懸念が入り混じった、極めて大きな反響を呼んでいます。発表直後から、日本の著名なアニメ作品を彷彿とさせる高品質な動画がSNS上に溢れかえり、クリエイターや一般ユーザーの間で「Soraショック」とも言うべき現象が巻き起こりました。

しかし、その熱狂の裏側では、OpenAIが採用する著作物の利用方針、特に「オプトアウト方式」を巡って、日本のクリエイターやコンテンツ産業から強い反発と危機感が噴出しています。世界有数の知的財産(IP)大国である日本にとって、Sora 2の登場は単なる新しいテクノロジーの到来に留まらず、自国の文化資産の根幹を揺るがしかねない重大な挑戦として受け止められているのです。

本稿では、この複雑な状況を多角的に解き明かすことを目的とします。まず、Sora 2が持つ革新的な技術の全体像を正確に把握し、それがなぜ「創造性におけるChatGPTの瞬間」とまで評されるのかを解説します。その上で、本稿の核心である「日本でなぜこれほど巨大な論争が巻き起こっているのか」という問いに深く迫ります。技術への熱狂と著作権侵害への強い懸念という二つの側面を、具体的な事例、法的・文化的な背景から徹底的に分析し、Sora 2が社会全体に突きつける倫理的ジレンマ、そしてクリエイティブ産業と社会の未来に与える影響までを網羅的に考察します。これは、テクノロジーと社会、そして文化が交差する最前線で今まさに起きている地殻変動を記録し、未来への羅針盤を探る試みです。

Sora 2とは何か?技術革新の全体像

日本で巻き起こる論争を理解するためには、まずSora 2がどのような技術的ブレークスルーを達成したのかを正確に把握する必要があります。Sora 2は、単なる動画生成ツールのアップデートではなく、AIによるクリエイティブ表現のパラダイムそのものを変えうるポテンシャルを秘めています。

Sora 2モデルとSoraアプリの定義

Sora 2は、二つの要素から構成されています。一つは、テキストや画像から高品質な動画と音声を生成する最新の基盤モデル「Sora 2モデル」。もう一つは、そのモデルを手軽に利用し、作品を共有・リミックスできるソーシャルメディア「Soraアプリ」です。このアプリは現在、iOS向けに提供されています。OpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏は、この組み合わせが「創造性におけるChatGPTの瞬間」のようだと表現しており、テキスト生成AIが知識労働に与えたのと同等かそれ以上のインパクトを、クリエイティブ分野にもたらすという強い自負を示しています。

技術的には、Sora 2は「Diffusion Transformer (DiT)」と呼ばれるアーキテクチャを基盤にしていると推察されています。技術解説によれば、これは映像を「時空間パッチ」という小さなブロックに分割し、Transformerアーキテクチャで処理することで、時間的・空間的な一貫性を保ちながらスケーラブルに高品質な動画を生成する手法です。このアプローチにより、従来のモデルが抱えていた多くの課題が克服されました。

Sora 1からの飛躍的な進化点

2024年2月に発表された初代Soraも高い能力を示していましたが、Sora 2はそれを遥かに凌駕する飛躍的な進化を遂げています。主な進化点は以下の通りです。

物理的リアリズムの向上

Sora 2の最も驚くべき進化の一つは、物理法則への準拠性が劇的に向上した点です。初期のテスターによる報告では、初代Soraが苦手としていた複雑な物理現象を、Sora 2は驚くほど正確にシミュレートできることが示されています。例えば、「バスケットボールがコンクリートの床で跳ね、壁に当たり、椅子の下に転がり込む」といったプロンプトに対し、初代モデルではボールが歪んだり、物体をすり抜けたりすることがありました。しかしSora 2は、ボールの形状を保ち、リアルな運動量で跳ね返り、床の埃を巻き上げるといった細部まで再現します。OpenAIはこれを「世界のシミュレーター」への一歩と位置づけており、単なる映像生成に留まらず、現実世界の因果関係を理解し始めていることを示唆しています。

音声の同期生成

Sora 2は、映像と完全に同期した音声を同時に生成する「ネイティブオーディオ生成」機能を搭載しました。報道によると、これにより、プロンプトで指示するだけで、映像内の人物の口の動きに合ったセリフ、物体の動きと連動した効果音(フォーリー)、そしてシーンの雰囲気に合わせた環境音やBGMまでを一度に作り出すことが可能になりました。これは、これまで映像と音声を別々に生成し、後から編集で同期させる必要があった多くのAI動画ツールに対する決定的な優位点であり、ワンストップでのコンテンツ制作を現実のものとします。

操作性と一貫性の強化

Sora 2は、ユーザーの指示(プロンプト)に対する忠実度(Steerability)も向上しています。専門家の分析によれば、より詳細で複雑なプロンプトを正確に解釈し、映像に反映させる能力が高まっています。また、複数のショット(カット)で構成される動画においても、キャラクターの容姿や服装、背景のオブジェクトなどが一貫して維持される「時間的一貫性」が強化されました。これにより、短いクリップの寄せ集めではなく、一貫した物語性を持つショートストーリーの生成が容易になっています。

革新的な機能:「Cameo(カメオ)」とソーシャル機能

Sora 2の革新性はモデルの性能だけに留まりません。Soraアプリに搭載された「Cameo(カメオ)」機能は、AIとユーザーの関係性を根本から変える可能性を秘めています。OpenAIのヘルプセンターによると、ユーザーは自身の短い動画と音声をアップロードすることで、自分そっくりのリアルなアバター(カメオ)を作成できます。そして、そのカメオをAIが生成したあらゆるシーンに登場させることが可能です。

さらに、このカメオは友人など、自分が許可した他のユーザーと共有することもできます。これにより、「友人を主役にしたファンタジー映画の予告編を作る」といった、新しい形のソーシャルな創作活動が生まれます。Soraアプリは、他人の作品を元に新たな作品を生み出す「リミックス文化」を意図的に促進するよう設計されており、ユーザー同士が互いの創造性を刺激し合うエコシステムを目指しています。

利用方法と現状

Sora 2およびSoraアプリは、2025年9月30日の発表と同時に、まず米国とカナダで招待制の限定的なロールアウトが開始されました。CNETの報道によれば、ユーザーはApp StoreからSoraアプリをダウンロードできますが、利用を開始するには既存ユーザーから招待コードを受け取る必要があります。この招待制は、サーバー負荷の管理や安全性の検証を段階的に進めるための措置と考えられます。OpenAIは今後、提供地域を迅速に拡大していく方針を示しており、将来的には開発者向けのAPI提供も計画されています。

【本編】日本で巻き起こる巨大な反響:熱狂と著作権への大論争

Sora 2の技術的進化は世界中で注目されましたが、その反響の大きさ、そして議論の深刻さにおいて、日本は突出していました。それは、日本が世界に冠たるコンテンツ大国であり、アニメ、漫画、ゲームといった膨大な知的財産(IP)を抱えていることに起因します。Sora 2の登場は、この文化資産の未来を巡る、熱狂と危機感が交錯する巨大な論争の引き金となったのです。

第一波:「Soraショック」とクリエイティブの熱狂

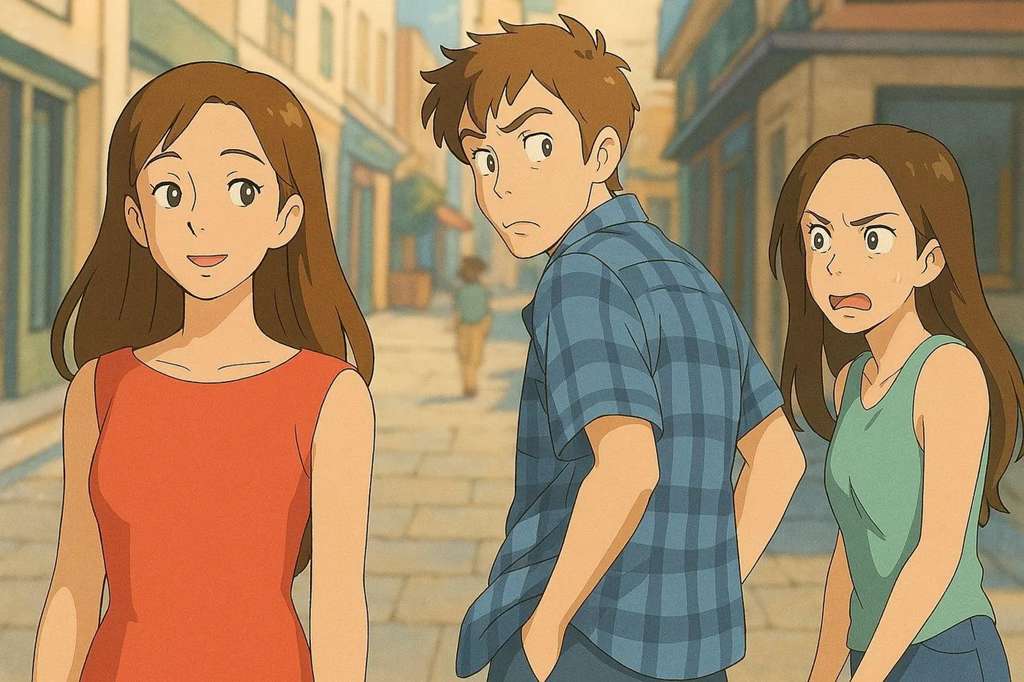

Sora 2の招待制提供が開始されると、瞬く間に日本のSNSは驚きと興奮に包まれました。多くのメディアが報じたように、ユーザーが生成した動画の中には、『ドラゴンボール』風の激しいバトルシーン、『進撃の巨人』を彷彿とさせる立体的なカメラワーク、そしてスタジオジブリ作品のような柔らかなタッチのアニメーションなど、日本の著名なIPに酷似したものが多数含まれていました。これらの動画は、キャラクターの見た目だけでなく、作品特有の雰囲気や画風までも見事に再現しており、「本物と見分けがつかない」という声が上がるほどのクオリティでした。

この「Soraショック」は、多くのクリエイターや一般ユーザーに、AIによる映像制作の新たな可能性を強烈に印象付けました。これまで専門的な技術と多大な時間を要した高品質なアニメーションが、簡単なテキスト入力(プロンプト)だけで生成できるという事実は、創造性の民主化、あるいは「クリエイティブのカンブリア爆発」を予感させるものでした。サム・アルトマン氏が述べたように、アイデアから成果物までの距離が劇的に縮まることで、誰もが映像クリエイターになれる時代の到来を多くの人々が実感したのです。

核心的対立:著作権と知的財産(IP)を巡る大論争

しかし、この熱狂は長くは続きませんでした。生成される動画のクオリティが高ければ高いほど、その裏側にある著作権の問題が深刻な形で浮かび上がってきたのです。特に、OpenAIのビジネスモデルと法的スタンスが、日本の法制度やクリエイターの権利意識と根本的に衝突することが明らかになるにつれ、議論は一気に燃え上がりました。

OpenAIの「オプトアウト方式」が火種に

論争の最大の火種となったのが、OpenAIが採用する「オプトアウト方式」です。ロイター通信の報道によると、これは著作権者が自らOpenAIに対してコンテンツの利用停止を申請(オプトアウト)しない限り、その著作物がAIの学習データや生成プロセスに利用されうるという方針です。これは、権利侵害の立証や利用停止の働きかけの責任を、本来保護されるべき権利者側に転嫁するものであり、「許諾を得る」ことを基本とする日本の著作権の考え方とは相容れません。多くの批判が指摘するように、この方式は、特にリソースの限られる個人のクリエイターや中小企業にとって、自らの権利を守ることを極めて困難にします。

「日本は舐められている」という感情

さらに、この問題は法的な対立に留まらず、国民感情を強く刺激しました。Sora 2のフィルター機能が、ディズニーやマーベルといった米国の主要なIPキャラクターの生成をブロックしているように見える一方で、日本の人気アニメやゲームのキャラクターは容易に生成できてしまう状況がSNS上で次々と報告されました。この非対称な対応は、「日本は軽視されている」「日本の文化資産がただ乗りされている」という強い反発と危機感を生み出しました。専門家からは「舐められている」という直接的な表現も飛び出し、日本のクリエイターたちが長年かけて築き上げてきた表現のノウハウ、いわば「日本アニメの遺伝子」そのものが、許諾なく海外のAIに吸収され、利用されることへの憤りが広がったのです。

日米の法的・文化的衝突

この摩擦の根底には、著作権に対する日米間の法的・文化的な考え方の違いがあります。複数の分析で指摘されているように、Soraアプリの「リミックス」を推奨する設計思想は、パロディや批評などを目的とした著作物の限定的な利用を認める米国の「フェアユース」の法理や、二次創作に寛容な「リミックス文化」を前提としています。米国では、政治家などの公人を風刺するコンテンツも表現の自由として広く許容されます。

一方、日本の著作権法には「同一性保持権」(著作権法20条)という、著作者の人格的利益を守るための強力な権利が存在します。これは「著作者の意に反してみだりに著作物の改変を受けない権利」であり、原則として放棄できません。AIによってキャラクターが意図しない文脈で改変・利用されることは、この同一性保持権の侵害にあたる可能性が高いのです。以下の表は、この根本的な違いをまとめたものです。

| 項目 | 米国の考え方(Soraの背景思想) | 日本の考え方(衝突の原因) |

|---|---|---|

| 基本原則 | フェアユース(公正な利用):批評、報道、研究、パロディなどの目的であれば、著作権者の許諾なく限定的に利用できる場合がある。文脈に応じて柔軟に判断される。 | 権利者許諾が原則:著作物を利用するには、原則として権利者の許諾が必要。例外規定は限定的。 |

| 二次創作・改変 | リミックス文化:既存の作品を元に新しい作品を創造することに寛容。パロディやマッシュアップが文化として根付いている。 | 同一性保持権:著作者は、自己の著作物の内容や題号を意に反してみだりに改変されない権利を持つ。著作者人格権の一部であり、放棄できない。 |

| 公人の肖像 | パブリックドメインに近い扱い:政治家などの公人は「公的存在」と見なされ、風刺やパロディの対象として肖像を比較的自由に利用できる。 | 肖像権・パブリシティ権:公人であっても、無断で肖像を利用すれば権利侵害となるリスクが高い。特に商業利用や名誉毀損にあたる場合は厳しい。 |

| 責任の所在 | プラットフォームはDMCA(デジタルミレニアム著作権法)に基づき、通知があれば削除する「セーフハーバー」規定に保護される傾向。 | プラットフォーム提供者も、侵害を助長したとして「ほう助犯」としての責任を問われる可能性がある。 |

このように、Sora 2は単なるアプリではなく、日米の法文化の違いを浮き彫りにし、日本の法制度そのものにアップデートを迫る「三方向からの挑戦状」を突きつける存在として立ち現れたのです。

各界からの反応と動き

この深刻な事態に対し、日本の各界から迅速な反応が見られました。

クリエイターと業界の懸念

アニメーターやイラストレーターといった現場のクリエイターからは、自らの仕事がAIに代替されることへの経済的な不安に加え、創作物が意図しない形で、しかも多くの場合低俗なミームとして消費されることへの強い憤りの声が上がりました。SNS上では、あるジュニアアニメーターが「みんなの反応見てると、まじで落ち込んで、もう辞めようかと思う」と吐露するなど、精神的なダメージも深刻であることが伺えます。これは単なる技術の進化ではなく、自らの創造性と尊厳が脅かされるという、極めてパーソナルな問題として受け止められています。

政界・政府の対応

政界もこの問題を看過しませんでした。自民党の塩崎彰久衆議院議員は、Sora 2の発表直後からX(旧Twitter)で「重大な法的・政治的問題」「看過できない状況」と危機感を表明し、日本のクリエイターとコンテンツ産業を守るための早急な対応を約束しました。与野党から同様の危機感が示され、政府に対して、2024年に成立したAI戦略法(AI推進法)に基づく調査権を発動し、OpenAIに対して仕様やフィルタリング措置に関する説明を求めるべきだとの声も上がっています。

企業の毅然とした対応

こうした中、海外企業の対応が日本国内で注目を集めました。特にディズニー社の対応は、日本企業が取るべき姿勢のモデルケースとして広く共有されました。日本経済新聞の報道を引用した専門家の解説によれば、ディズニーはOpenAIが設定した「オプトアウトするか否か」という交渉の土俵にすら乗らず、「無許諾での著作物の複製・公開は一切認めない」という大前提を相手に確認させるという、極めて毅然とした対応を取りました。これは、相手のルールの上で戦うのではなく、自らの権利の正当性を揺るがせないという、交渉の基本に忠実な戦略です。この事例は、日本のコンテンツ企業や業界団体に対し、個別の交渉に留まらず、業界全体として団結し、断固とした態度で臨むことの重要性を示唆しています。

Sora 2がもたらす社会的・倫理的ジレンマ

日本で噴出した著作権問題は、Sora 2がもたらす課題の氷山の一角に過ぎません。その高度なリアリズムと手軽さは、国境を越えて、社会の安定や個人の尊厳を脅かす普遍的な倫理的ジレンマを突きつけています。

ディープフェイクと偽情報の脅威

Sora 2の最も直接的で深刻なリスクは、悪意のあるディープフェイクと偽情報の拡散です。特に、自分自身を動画に登場させられる「Cameo」機能は、このリスクを飛躍的に増大させます。The Washington Postが報じたように、アプリのリリース直後から、OpenAIのサム・アルトマンCEOが万引きをするという偽の防犯カメラ映像や、著名なキャラクターが登場する不適切な動画が生成・共有されました。これらは現時点ではパロディの範疇かもしれませんが、同じ技術が政治的な偽情報、著名人への名誉毀損、あるいは個人を標的とした詐欺(例:家族になりすまして金銭を要求する「助けて詐欺」)に悪用されることは想像に難くありません。Voxの記事が警鐘を鳴らすように、現実と虚構の境界線がますます曖昧になる「AI unreality」の時代が到来しつつあるのです。

「AIスロップ」と中毒性の問題

もう一つの懸念は、AIによって大量生産される低品質で無価値、しかし人の注意を引くように最適化されたコンテンツ、いわゆる「AI Slop(スロップ:残飯)」の問題です。サム・アルトマン自身もブログで、このサービスが「強化学習で最適化されたスロップフィードに人々が吸い込まれる」という「堕落したケース」に陥る可能性への懸念を表明しています。TikTokやYouTubeショートのような短尺動画プラットフォームがすでに証明しているように、アルゴリズムによって最適化された無限スクロールのフィードは、強い中毒性を持ちます。Mashableのレビューでも指摘されているように、Soraアプリも同様に「少し中毒性がある」とされており、ユーザーの精神的健康や情報環境に悪影響を及ぼすリスクを内包しています。より良いスロップは、依然としてスロップなのです。

OpenAIの安全対策とその限界

もちろん、OpenAIもこうしたリスクを認識しており、様々な安全対策を講じていると主張しています。公式の「Sora 2 System Card」によれば、主な対策は以下の通りです。

- 出所証明(Provenance):生成された全ての動画に、業界標準の電子透かし技術である「C2PAメタデータ」を埋め込み、AIによって生成されたコンテンツであることを証明します。また、ダウンロードされた動画には、目に見える「動くウォーターマーク」が付与されます。

- 安全スタック(Safety Stack):暴力的、性的、差別的なコンテンツなど、ポリシーに違反するプロンプトや生成物をブロックするための多層的な分類器を導入しています。これには、児童性的虐待コンテンツ(CSAM)を検出するスキャナーも含まれます。

- 未成年者保護:13歳未満の利用を禁止し、18歳未満のユーザーに対してはより厳格なコンテンツフィルターを適用するなどの保護措置を講じています。

- 肖像権の管理:Cameo機能では、本人の同意と管理が前提となっており、他人が無断で利用することを防ぐ仕組みや、公人の無断生成をブロックする措置が含まれています。

しかし、これらの対策には限界があります。セキュリティ企業のReality Defenderは、Cameoの本人確認プロセスを合成されたアイデンティティで突破できることを実証しました。また、ウォーターマークやメタデータは、スクリーン録画や再圧縮によって比較的容易に除去できてしまいます。さらに、分類器によるブロックは巧妙なプロンプトによって回避される可能性があり、何が「有害」であるかが文脈に大きく依存する偽情報には対応しきれません。技術的な安全策は、悪意ある人間の創意工夫との終わりのない「いたちごっこ」になる宿命を負っているのです。

人間とAIの関係性への問い

Sora 2の登場は、より深く、哲学的な問いを私たちに投げかけます。誰もが簡単にリアルな映像を創造できるようになったとき、「創造性」とは何を意味するのでしょうか。人間の手による芸術とAIによる生成物の価値に違いはあるのでしょうか。倫理学者が指摘するように、生成AIは数百万人のアーティストの作品を学習することで成り立っており、その創造性は「人間の創造性のアウトプットを大規模にロンダリングする」ことで得られているという側面も持ちます。

また、AIとの対話や共同作業が日常化する中で、私たちの人間関係や自己認識も変容していく可能性があります。早稲田大学の研究では、人がAIに対しても人間関係と同様の愛着スタイル(回避・不安)を示すことが示唆されています。孤立感を抱える人がAIに過度に依存する「AI依存」のリスクも指摘されており、AIが人間の感情やコミュニケーション能力を「拡張」するというポジティブな側面と表裏一体です。Sora 2は、こうした人間とAIの新たな関係性を模索する壮大な社会実験の始まりでもあるのです。

未来への展望:Sora 2はクリエイティブと社会をどう変えるか

Sora 2がもたらした衝撃と混乱は、クリエイティブ産業と社会全体の未来像を再考する契機となります。脅威と機会が複雑に絡み合う中で、私たちはどのような道を選択すべきなのでしょうか。これまでの分析を踏まえ、今後の展望と取るべきアクションを提言します。

クリエイターと産業への影響

Sora 2がクリエイティブ産業に与える影響は、破壊と創造の両面を持ちます。

脅威:一部工程の代替

一部のアナリストが予測するように、アニメ制作における「中割り」や単純なエフェクト、背景美術の量産といった、労働集約的でありながら創造性のコアではない工程は、AIによって代替される可能性が高いでしょう。これにより、一部の職種では需要が減少し、スキルの再定義が求められることになります。映像制作業界全体で、AIを使いこなす能力が必須となることは間違いありません。

機会:創造性の民主化と新たな応用

一方で、Sora 2は多くの人々にとって強力な創造的ツールとなります。これまで予算や技術的な制約で映像制作を諦めていた個人クリエイターや小規模なチームが、高品質なショートフィルムやミュージックビデオを制作できるようになります。アイデア出しの段階でプロンプトを試したり、絵コンテを即座に映像化してイメージを共有したり、マーケティング用のショート動画を迅速に大量生産したりと、その応用範囲は計り知れません。UXデザインの分野では、ユーザーフローやインタラクションを静的なモックアップではなく動的なビデオで可視化することで、開発初期段階での課題発見や改善に役立つと期待されています。

ビジネスとプラットフォームの動向

Sora 2を巡るビジネスの動きも活発化しています。

マネタイズ戦略

OpenAIは、Sora 2の莫大な開発・運用コストを回収するためのマネタイズ戦略を模索しています。当初の計画では、需要が高い時間帯に追加の動画生成を有料化することが示唆されています。さらに、サム・アルトマン氏は、著作権者が自らのキャラクター利用を許諾し、そこから収益を得られる「レベニューシェアモデル」の導入を計画していることを明らかにしました。これは著作権問題に対する一つの解決策となりうる一方、その実現には複雑な交渉と技術的な課題が伴います。

競争環境

動画生成AIの分野では、熾烈な開発競争が繰り広げられています。Googleの「Veo 3」、Runway社の「Gen-3」、そしてKlingやLuma AIといった新興勢力がひしめき合っています。各社は、生成品質、一貫性、操作性、そして独自機能で差別化を図っています。以下のチャートは、現時点での主要な動画生成AIモデルの公表されている特徴を比較したものです。

この競争は、技術の進化を加速させる一方で、各社がどのような倫理観やビジネスモデルを採用するかが、業界全体の健全性を左右することになります。

日本が取るべき道

Sora 2が突きつけた挑戦に対し、IP大国である日本は受け身の姿勢に留まるべきではありません。むしろ、この危機を好機と捉え、主体的に未来を構想する必要があります。

- 国際的なルール形成への積極的関与

著作権法30条の4(TDM例外)の解釈を含め、国内法の整備を進めると同時に、G7などの国際的な枠組みでAIと著作権に関するルール作りに積極的に関与すべきです。日本のクリエイターと文化資産を守るためには、国内の議論に留まらず、グローバルなコンセンサス形成を主導する必要があります。 - 業界としての団結と毅然とした交渉

ディズニーの事例に倣い、個々の企業が個別に対応するのではなく、業界団体(アニメ、ゲーム、出版など)が一致団結し、OpenAIのようなプラットフォーム事業者に対して統一した要求を突きつけることが不可欠です。「オプトアウト」という土俵に乗るのではなく、「オプトイン(許諾)」を原則とさせるための、粘り強い交渉が求められます。 - 技術によるIP防衛と新たなビジネスモデルの構築

法的な保護だけでなく、技術的な手段によるIP防衛も重要です。コンテンツに電子透かしを埋め込む技術の標準化や、ライセンス管理を容易にするためのプラットフォーム構築などが考えられます。また、AIによる二次創作を積極的に許容し、そこから収益を得る新たなライセンスモデルを構築することも、未来に向けた一つの戦略となり得ます。

結論:光と影を直視し、未来を構想する

Sora 2は、間違いなく両刃の剣です。それは、誰もが映像クリエイターになれるという、創造性を民主化するまばゆい「光」の側面を持っています。しかし同時に、既存の法秩序、倫理観、そして文化の土台そのものを根底から揺るがす、深く濃い「影」の側面も併せ持っています。

特に、世界が愛する数多の知的財産を生み出してきた日本にとって、この問題への対応は、単なる一企業の新しいサービスへの反応に留まるものではありません。それは、自国の文化と経済の未来を左右する、極めて重要な試金石です。熱狂に浮かされることなく、かといって恐怖に萎縮するのでもなく、Sora 2がもたらす光と影の両面を冷静に直視し、クリエイターが正当に報われ、人々が豊かに創造性を発揮できる未来を、自らの手で構想していく。今、私たちにはそのための知恵と覚悟が問われています。

キーポイントサマリー

- 技術的飛躍:Sora 2は、物理的リアリズム、音声同期、一貫性において飛躍的進化を遂げ、Cameo機能によりソーシャルな創作体験を提供する。

- 日本の著作権論争:OpenAIの「オプトアウト方式」と、日本の「同一性保持権」や権利者保護の考え方が根本的に衝突。日本のIPが無防備に利用される状況に強い反発が生まれている。

- 社会的ジレンマ:ディープフェイクによる偽情報、AIスロップによる情報環境の汚染、中毒性など、国境を越えた普遍的な倫理的課題を提起している。

- 未来への道筋:日本は、国際的なルール形成への関与、業界としての団結した交渉、そして技術を活用したIP防衛と新たなビジネスモデルの構築という、多層的なアプローチでこの挑戦に立ち向かう必要がある。

コメント