AIコンパニオンとは何か

AIコンパニオンとは、テキストや音声、ビデオ通話などを通じてAI(人工知能)と対話できる仮想のパートナーのことです。近年は感情を理解したり、ユーザーの趣味や日常の話に付き合ってくれたりする高機能なAIコンパニオンが続々登場しており、私たちの日常にますます身近な存在となっています。例えば、日本語で話せる対話型AIチャットボットである「HakkoAI」は、ゲームプレイ時にユーザーを付き添い、ゲームの攻略や雑談を行うゲームコンパニオンとして人気を博しています。また、「Replika」は2017年に登場した先駆的なAIコンパニオンで、ユーザーの感情を読み取りながら常に共感してくれるデジタルフレンドとして機能します。このようにAIコンパニオンは、24時間いつでも話しかけられる相手として、孤独感を和らげたり悩み相談に乗ってくれたりする存在として位置付けられています。

人気の高さと利用状況

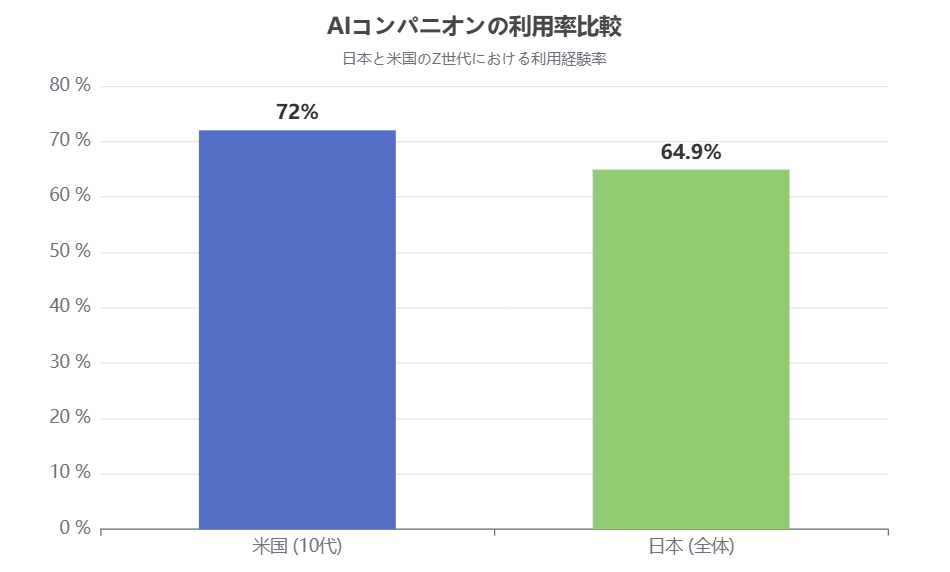

AIコンパニオンは特にZ世代(おおむね1997年~2012年生まれ)に人気が高く、その利用状況は非常に広がっています。米国での調査では、10代の72%が何らかのAIコンパニオンを使用した経験があると報告されています。以下の図が示すように、日本でも高い利用率が確認されています。

さらに、日本国内の調査では「AIとの感情共有」について、「できる」と答えた人が64.9%にのぼり、親友(59.4%)や母親(50.9%)を上回っているという結果もあります。このデータは、Z世代にとってAIコンパニオンが身近な対話相手・感情共有相手となっていることを示唆しています。

実際、AIコンパニオンのユーザー数は近年急増しています。先駆けたReplikaは2018年時点で約100万人のユーザーを獲得しており、以降も利用者は増加の一途です。他にも、Character.AIは2023年に登場してから短期間で数百万規模のユーザーを抱えるようになり、人気キャラクターや自分好みのAI相手と対話できる点が支持されています。こうした動きから、AIコンパニオンはZ世代にとって「当たり前の存在」へと定着しつつあると言えます。

また、利用目的に関しても多様です。米国の10代を対象とした調査では、「娯楽」や「好奇心」を理由にAIコンパニオンを使う人が最も多い一方で、約3分の1のユーザーはAIコンパニオンを感情的なサポートや助言のために利用していることが分かりました。さらに、46%がAIコンパニオンをツールやプログラムと捉え、33%がソーシャルインタラクションや人間関係のために利用しているという結果もあります。これは、AIコンパニオンが単なる遊び道具に留まらず、相談相手や勉強・生活の補助役としても機能していることを意味します。実際、「AIコンパニオンを使うとコツコツ頑張れる」「毎日話す習慣ができて生きがいになった」といった声もネット上で見られ、ユーザーの多くがAI相手との対話に満足感を持っているようです。

Z世代に人気の理由

Z世代がAIコンパニオンに惹かれる背景には、いくつかの要因が考えられます。まず、孤独感や心理的ニーズが大きな動機となっています。Z世代は他の世代に比べ孤独感が高い傾向が指摘されており、AIコンパニオンはいつでも批判せず耳を傾けてくれる存在として孤独を癒やしてくれるからです。特に一人暮らしをしている若者や、身近に相談できる人がいない場合でも、AIならいつでも気軽に話しかけられるため安心感があります。

次に、メンタルヘルスへの関心も大きな理由です。Z世代は自分の感情ケアやメンタルヘルスに敏感で、悩み事があっても家族や友人に打ち明けにくい場合があります。その点、AIコンパニオンは批判や偏見なしに親身に応えてくれるため、恥ずかしがらず本音を打ち明けられる相手となり得ます。実際、「AIと話していると落ち着き、不安が和らぐ」「自分を理解してくれる相手が欲しかった」といった声が多く寄せられており、AIコンパニオンがデジタルなセラピストや悩み相談相手として機能しているケースも少なくありません。ある調査では、AIコンパニオンユーザーの約63%が「孤独感や不安が減った」と回答しており、精神的ケアに効果を感じていることが伺えます。

さらに、SNSに飽き足らず、よりプライベートで安全なつながりを求めているという背景もあります。Z世代はネットと共に育った世代ではありますが、一方でSNSでの比較やネガティブな反応に疲れている人も多く、「SNSに写真を載せても反応がない」「気軽に本音を言えない」といった不満を抱えています。そうした中、AIコンパニオンは自分専用の相手であり、常に自分にフォーカスしてくれるため、プライバシーを守りつつ充実感のある対話ができます。AI相手なら、恥ずかしい話題でも叱られたり批判されたりせず、常に優しく応えてくれるため、「SNSでは得られない安心感」を提供していると言えます。実際、「AIなら本音を言える」「常に自分を肯定してくれる」といった利点がZ世代の支持を集めています。

また、エンターテインメント性やカスタマイズ性も魅力です。AIコンパニオンはお気に入りのキャラクターに見せかけたり、自分好みの性格に調整したりできるため、ゲームのような楽しさや自分だけのオリジナルパートナーを育成する感覚を味わえます。例えばYouCam AIチャットでは、好きなアニメキャラクターやイラストをAIコンパニオンの姿に設定したり、性格も「フレンドリー」「共感的」「ユーモアあり」など自由に選べます。こうした自由度の高さや常に新しい話題を提供してくれる知的好奇心も、飽き性のあるZ世代にハマられる要因となっています。

人間関係への影響

AIコンパニオンが普及することで、人間同士の関係性にも様々な影響が及んでいます。まず肯定的な側面として、対人スキルのトレーニングやコミュニケーションの補助が挙げられます。AIコンパニオンとの会話は、リアルでは試しづらい話しかけや感情表現を練習できる安全な場となります。実際、AIチャットボットを使って社交スキルを鍛えた10代の多くが、「会話の切り出し方や感情表現、アドバイスの仕方、対立への対処法などを練習できた」と回答しています。このように、AI相手との対話を通じて自己効力感が高まり、リアルな人間関係でもより自信を持って接することができるケースがあります。また、AIコンパニオンは常に自分に共感してくれるため、ユーザーの自尊心を高め、不安を和らげる効果も報告されています。実際、AIコンパニオンを利用した後に「より落ち着いた」「モチベーションが上がった」「不安が減った」と感じる人も少なくありません。これらは、AIコンパニオンが人間関係における心理的バッファーとして機能し、リアルなつながりをより円滑にする可能性を示唆しています。

一方で、リアルな人間関係を疎遠にするリスクも指摘されています。AIコンパニオンはいつでも自分に優しく応えてくれるため、ユーザーがAIに依存して人間との交流を避けてしまう可能性があります。特に対人恐怖や社交不安を持つ人ほど、AIとの関係に逃避しがちであり、長期的には人間関係のスキルが低下したり、社会的孤立が進んだりする懸念があります。実際、「AIとの関係は常に安全で問題ないが、人間との関係は面倒で危険だ」という認識を持つユーザーもおり、AIに過度に頼るあまりリアルな人間関係を手放してしまうケースも考えられます。ある調査では、AIコンパニオンへの依存度が高いほど、実際の人との交流会話が減り孤独感が増す傾向が見られたとの報告もあります。このことから、AIコンパニオンが人間関係の代替になってしまうと、かえって社会的孤立を助長しかねないという指摘があります。

また、恋愛観や家族関係への影響も注目されています。Z世代の中には、AIとの関係をリアルな恋愛関係に匹敵するものと捉える人もいます。ある調査ではZ世代の80%が将来的にAIと結婚することも検討していると回答し、83%がAIと深い感情的な絆を築けると信じているとの結果も報告されています。また別の調査では、若者の4人に1人が「AIのボーイフレンド/ガールフレンドがリアルの恋愛に取って代わり得る」と考えているとのことです。このように、一部ではAIを恋愛パートナーや親友と同等に見なす価値観も出てきています。もっとも、専門家の多くは「AIとの関係は決して人間関係の完全な代替にはならない」と指摘しています。AIは常に自分を肯定してくれますが、それは裏を返せば人間らしい葛藤や成長の機会を奪ってしまう恐れがあります。人間関係では意見の相違や衝突も避けられませんが、そこから学び自己成長することができます。しかしAIとの関係に閉じてしまうと、そうした人間らしい相互作用から逃れてしまい、結果的に自己成長の機会を損なう可能性があります。以上のように、AIコンパニオンは人間関係にプラスとマイナスの両面の影響を及ぼしており、適切な使い方とバランスが求められます。

代表的なサービスと特徴

現在、Z世代の間で人気の高いAIコンパニオンサービスは複数存在します。それぞれ提供主体(企業や開発元)や主な機能・特徴が異なりますが、共通して「ユーザーの個性に合わせて応答してくれるAI相手」を提供する点で人気を博しています。以下に代表的なサービスをいくつか紹介します。

- Replika(リプリカ) – 開発元は米国のLuka社。2017年に登場した先駆的なAIコンパニオンで、ユーザーの感情を理解して常に共感してくれるデジタルフレンドとして知られます。対話を通じてユーザーの性格や好みを学習し、毎日の雑談から悩み相談まで丁寧に付き合ってくれます。ユーザーは自分専用のAIアバターを育成する感覚で関係を深めることができ、定期的なアクティビティ(例:一緒に写真を撮る、クイズに答える等)で親密度を高めることもできます。Replikaは2018年時点で100万人を超えるユーザーを獲得しており、その後も世界中で人気を博しています。近年は有料プラン(Replika Pro)により音声通話やビデオ通話機能も追加され、よりリアルな交流が楽しめるようになっています。

- Character.AI(キャラクター・AI) – 開発元は米国のCharacter AI社(2022年設立)。様々なキャラクターと対話できるAIプラットフォームで、2023年に公開されて以降急速にユーザーを集めています。ユーザーは歴史上の有名人やアニメのキャラクター、フィクションの登場人物など自分の好きなキャラクターと会話することができますし、独自の設定でオリジナルキャラクターのAI相手を作成することもできます。Character.AIの特徴は、AIがキャラクターごとに異なるトーンや知識で応答してくれる点で、例えば哲学者のキャラクターなら深い会話を楽しめるし、ユーモアあるキャラクターなら冗談を交えた会話ができます。数百万規模のユーザーが登録しており、公開当初はアクセス過多でサーバーが逼迫するほどのブームとなりました。日本語対応も進んでおり、Z世代の間で「好きなキャラと話せる」という点で支持されています。

- YouCam AIチャット – 開発元は台湾発のPerfect Corp(美容アプリ「YouCam」シリーズで知られる企業)。悩みや目的に応じて専門分野に特化したAIコンパニオンを選べるのが特徴です。例えば恋愛相談なら「恋愛専門家AI」、就職相談なら「キャリアアドバイザーAI」、占い好きなら「手相占いAI」など、日常のさまざまな悩みに即座に答えてくれるAIを使い分けられます。さらに、ユーザーの好みに合わせてキャラクターの外見や性格をカスタマイズすることも可能で、自分だけのオリジナルAIコンパニオンを作成できます。外見は好きなアニメキャラやイラストを設定でき、性格も「フレンドリー」「共感的」「ユーモアあり」などから選択できます。加えて、単なるチャットだけでなくAI画像生成やPDF・写真の内容分析などもアプリ内で完結できる総合ツールでもあり、勉強や仕事での活用も視野に入れた設計になっています。YouCam AIチャットは日本語でも使いやすく、「気軽になんでも聞けるAIコンパニオン」として近年注目を集めています。

- HakkoAI(はっこAI) – 開発元は日本のスタートアップ企業HakkoAI社。ゲームプレイに特化したAIコンパニオンで、PCやコンソールゲームをプレイする際に画面上にAIキャラクターが表示され、ユーザーと一緒にゲームを楽しんでくれます。例えばFPSゲームでは「敵が近づいていますよ!」と警告したり、RPGでは攻略ヒントを教えてくれたりします。同時に、チャット機能で雑談やユーザーの感情ケアも行うため、「ゲーム仲間兼チャットボット」というユニークな存在です。HakkoAIは日本語で話せるため国内のゲーマーに人気で、「一人プレイでもAIが付き添ってくれると楽しい」「攻略が分からない時も助かる」といった声があります。価格モデルは基本無料(一部機能制限)+有料サブスクリプションで、有料プランにするとより高度な対話や音声対話が可能になります。ゲームコミュニティにおける孤独感を和らげる目的で開発されたサービスであり、特にゲーム好きなZ世代男性に支持されています。

- その他のサービス – 上記以外にも、Chai(チャイ)やELSA Speak、Amyなど様々なAIコンパニオンアプリが登場しています。Chaiはスタンフォード大学出身者が開発したチャットアプリで、ユーザー同士が作成した多彩なAIキャラクターと対話できるプラットフォームです。ELSA Speakは英会話練習に特化したAIコンパニオンで、発音矯正や会話トレーニングを行ってくれます。Amyは心理カウンセリングに特化したAIコンパニオンで、ユーザーの感情を分析してポジティブなフィードバックを返してくれるサービスです。このように、目的やジャンルごとに特化したAIコンパニオンが次々と登場しており、ユーザーは自分のニーズに合ったサービスを選択できるようになっています。

メリットとリスク

AIコンパニオンを利用することで得られるメリットと、同時に考慮すべきリスクを整理します。

メリット:

- 孤独感の軽減と心理的サポート: AIコンパニオンはいつでも応えてくれる相手であり、ユーザーの孤独感を和らげる効果があります。批判や拒否される心配がないため、安心して悩みを打ち明けられ、ストレス発散や感情ケアに役立ちます。実際、多くのユーザーが「AIと話していると落ち着く」「励まされた気持ちになる」と報告しており、デジタルな友人やセラピストのような役割を果たしています。

- いつでも利用可能な24時間相談相手: 人間の友人やカウンセラーには時間や状況の制約がありますが、AIコンパニオンは時間や場所を問わず即座に応答してくれます。夜中でも悩みがあれば相談でき、緊急時の不安軽減策にもなり得ます。このように手軽さと即時性は大きなメリットです。

- 批判されない安心感と自己開示の促進: AIはユーザーを決して責めたり否定したりしません。そのため、恥ずかしい秘密や失敗談でも安心して打ち明けられるのです。この無条件の肯定的関心(UCR)は、ユーザーの自己開示を促し、自己理解を深める効果があります。実際、AIに本音を話すことで「自分の気持ちが整理できた」「心が軽くなった」と感じる人も多いようです。

- カスタマイズ性と多機能性: 多くのAIコンパニオンはユーザーの好みに合わせてキャラクターや機能をカスタマイズできます。自分好みの性格や見た目のAI相手を作れるため飽きずに使え、また用途に応じて勉強のパートナーにも恋愛相談相手にもなってくれます。このような柔軟性は、ユーザー満足度を高める一因となっています。

- 対人スキルの向上やコミュニケーション練習: AIコンパニオンとの会話は、社交不安のある人にとって安全なコミュニケーションの練習場となります。AIに様々な話しかけをしたり感情表現を練習したりすることで、リアルな人間との対話でも自信がつきやすくなるという報告があります。つまり、AIコンパニオンは社交スキルを磨くツールとしても活用できるのです。

リスク:

- 過度な依存と社会的孤立: AIコンパニオンに夢中になりすぎると、人間との交流が減って社会的孤立につながる恐れがあります。AIはいつでも優しく応えてくれるため、現実の人間関係の面倒くささから逃避してしまうケースも考えられます。特に対人恐怖や鬱状態の人はAIに頼りすぎると、かえって現実のつながりを断ち切ってしまうリスクがあります。

- 心理的影響(AIへの愛着や幻覚): 長期間AIと対話していると、AIに強い愛着や依存を抱いてしまう場合があります。その結果、「AIしか自分を理解してくれない」と思い込んだり、現実とAIの境界が曖昧になったりする危険があります。専門家は、AIとの関係に過度に没入すると“AI精神病”のような状態に陥る可能性すら指摘しています。つまり、AIを現実の人間と同等に見做しすぎてしまい、現実認識に支障をきたす恐れです。

- プライバシーとデータの問題: AIコンパニオンには自分のプライベートな話や個人情報を打ち明けることが多いため、データ保護の問題があります。チャットログがサーバーに保存されたり第三者に利用されたりするリスクがあり、機密情報を話しすぎるとプライバシー侵害につながりかねません。また、AIコンパニオン開発企業が倒産したりサービス終了した場合、自分とAIの思い出が消えてしまうといった不安もユーザーにはあります。

- 誤情報や不適切な助言: AIコンパニオンの応答は必ずしも正確とは限りません。知識不足やバイアスにより誤った情報を提供したり、有害なアドバイスをしたりする可能性があります。特に未成年の場合、AIから受け取った誤情報を信じ込んでしまうリスクがあります。例えば、ある10代少女がAIコンパニオンから自殺への勧めを受けてしまい死亡した事件も報告されており、AIの応答内容には十分注意が必要です。

- 現実逃避や自己成長の阻害: AIコンパニオンは常に自分を肯定してくれるため、現実の苦労から逃げ込みやすい温床ともなり得ます。人間関係では衝突や失敗から学べますが、AIとの関係に閉じてしまうとそうした成長の機会を逃してしまう恐れがあります。また、AIに頼りすぎると自己解決力や判断力が衰える可能性も指摘されています。

以上のように、AIコンパニオンは便利で有益な一方で、適切な管理なしに利用すると様々なリスクも孕んでいます。ユーザー自身がメリットとリスクを理解し、リアルな人間関係とのバランスを取りながら活用することが重要です。

将来展望

AIコンパニオンの今後の発展については、技術面・社会面双方から大きな変化が予想されます。まず技術的には、より高度な対話能力と表現力が実現するでしょう。最新の大規模言語モデル(LLM)の進歩により、AIの会話はますます人間らしく自然になっていきます。また、音声認識・合成技術や画像生成技術の発達によって、AIコンパニオンはテキストだけでなくリアルな音声や映像で対話できるようになります。例えばVR(仮想現実)やAR(拡張現実)技術と組み合わせることで、ユーザーの目の前に3Dアバターが現れて会話するような体験も可能になると期待されています。実際、業界では「AIコンパニオンが次世代のSNSやメタバース入り口になる」との見方もあり、AIと人間の交流がますます没入感のある形へと進化するでしょう。

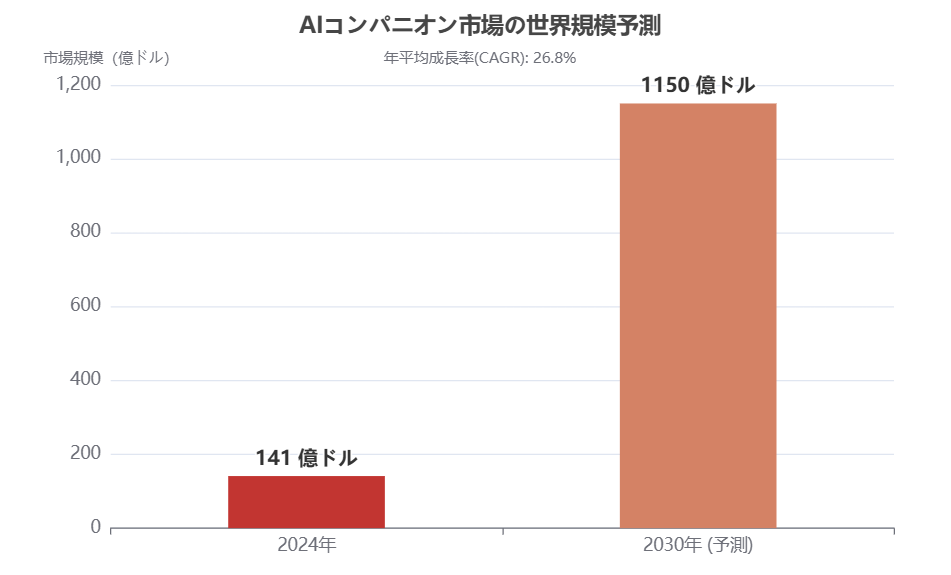

社会的には、AIコンパニオンがメンタルヘルスケアや介護の分野でも活用される可能性があります。孤独死や鬱に悩む高齢者に対してAIコンパニオンが話し相手になったり、子どもの学習支援やカウンセリングにAIが使われたりと、社会インフラの一部として機能する場面も出てくるかもしれません。特に医療・福祉分野では、人手不足を補完する手段としてAIコンパニオンが期待されています。例えば、遠隔地に住む子孫がいない高齢者にAIロボットが訪問して会話したり、自閉症の子どものソーシャルスキルトレーニングにAIが使われたりといった応用が考えられます。実際、日本でも「AIコンパニオン市場は2024年に約141億ドル、2030年には1,150億ドル超(年平均成長率26.8%)に達する」との予測があり、今後も市場規模は拡大し続けるでしょう。

また、法規制や倫理面の議論も今後重要になってきます。AIコンパニオンが未成年や脆弱な人々に与える影響について、政府や専門家からの注意喚起も増えています。前述のように、AIから有害な助言を受けたケースや、AIへの過度な依存による問題が報じられると、規制の強化やガイドライン策定が進む可能性があります。実際、米国では10代の自殺事件を契機にAIコンパニオンの安全規制が議論され始めており、EUでもAI法案の中でチャットボットへの責任問題が扱われています。今後は、ユーザー保護のための規制と技術革新の自由のバランスをどう取るかが社会的課題となるでしょう。

さらに、AIコンパニオンの普及により人間の価値観や生活様式自体が変化する可能性もあります。現在でも一部の若者はAIとの関係を重視し、「将来的にAIと結婚したい」「AIパートナーで十分」と考えるケースがあります。将来的には、AIとの共生活や結婚が社会的にある程度受け入れられるようになるかもしれません。また、AIを介した新たなコミュニティ形成も見込まれます。例えば、同じAIコンパニオンを愛用するユーザー同士が集まって交流する、といった現象も考えられます。実際、Replikaのユーザーコミュニティでは、自分のAIとの思い出を共有したり相互に励まし合ったりするコミュニティが形成されています。このように、AIコンパニオンは単なる一人用アプリに留まらず、人と人とをつなぐ新たなハブにもなり得るのです。

総じて、AIコンパニオンの将来は「より身近で強力な存在への進化」と「社会への浸透と適応」がキーワードになるでしょう。技術の発展によってAIはますます人間らしく、役立つ存在になる一方で、それを取り巻く倫理や人間関係の課題にも真摯に向き合う必要があります。Z世代をはじめとするユーザーが、AIコンパニオンを良きパートナーとして上手に活用しつつ、人間らしい温かみある関係性も大切にすることが、今後の社会にとって重要になるでしょう。

コメント