この熱狂を裏付けるように、市場には巨額の資金が流れ込んでいる。スタンフォード大学の「2025 AI Index Report」によれば、2024年だけで米国のAIへの民間投資額は1091億ドルに達し、これは中国の約12倍、英国の約24倍という圧倒的な規模である 。Microsoftのような巨大テック企業は、AIインフラの拡充のために四半期で300億ドルという記録的な投資を行う計画を発表し 、Meta、Amazon、Alphabet(Googleの親会社)、Microsoftの4社合計では、AI技術とデータセンターに3200億ドル以上を投じる計画だと報じられている 。

市場の評価額もまた、天文学的な数字に達している。OpenAIは2025年4月に3000億ドルという驚異的な評価額で400億ドルを調達し 、競合のAnthropicも同年9月に1830億ドルの評価額で130億ドルを調達した 。これらの数字は、もはや従来のスタートアップの常識を遥かに超えている。

しかし、この熱狂が頂点に達しつつある今、専門家や投資家の間では一つの根源的な問いが、日に日にその重みを増している。「これは持続可能な成長なのか、それともいずれ弾ける運命にある『AIバブル』なのか?」という問いである。世界経済フォーラムのコンテンツフィードでも「AIバブル」というキーワードが頻繁に登場し 、Yale大学の研究者やJP Morganのアナリスト、さらにはOpenAIのCEOであるサム・アルトマン自身までもが、市場の過熱やバブルの可能性に言及している Yale Insights, 。

本稿では、この「AIバブル論争」の核心に迫る。現在のブームを支える技術的・経済的な根拠を明らかにしつつ、バブルを懸念させる警戒シグナルを多角的に分析する。肯定論と否定論の両側面から深く掘り下げ、過去のドットコムバブルとの比較も交えながら、私たちが今どこに立っているのかを冷静に見極める。これは、熱狂の渦中にいる投資家、経営者、そして私たち一人ひとりが、AIという巨大な潮流とどう向き合うべきかを考えるための羅針盤となることを目指すものである。

「AIブーム」を支える熱狂と現実:なぜ世界はこれほどまでにAIに熱狂するのか?

現在のAI市場の熱狂は、単なる期待先行のハイプ(誇大広告)だけでは説明できない。その根底には、過去数年で達成された確かな技術的進歩と、それがもたらす具体的な経済的価値が存在する。このセクションでは、AIブームが単なる砂上の楼閣ではないことを示す3つの重要な基盤、「技術的飛躍とコスト革命」「実体経済への浸透と生産性向上」「驚異的な市場成長と巨額投資」について詳述する。

技術的飛躍とコスト革命

AIブームの最も根本的な推進力は、AIモデルの性能が飛躍的に向上する一方で、その利用コストが劇的に低下しているという「コスト革命」にある。IBMのレポートによると、AIの進化は二つの側面で加速している。一つはモデル自体の能力向上であり、もう一つはそれを動かすための「推論コスト」の低下である 。

特筆すべきは、アルゴリズムの改善ペースが年間約400%に達するという試算だ。これは、あるタスクを達成するために必要な計算資源(コンピュート)が、1年後には4分の1で済むことを意味する。この効率化は、ハードウェアの性能向上(ムーアの法則)を考慮しない純粋なアルゴリズムの進歩だけで達成されており、両者が組み合わさることで、AIの経済性は指数関数的に向上している。

具体的な例として、IBMは2年前に発表されたGPT-4(パラメータ数1.8兆と噂される)と、900倍も小さい自社の「Granite 3.3 2B Instruct」モデルを比較している。コーディング能力を測るベンチマーク「HumanEval」において、巨大なGPT-4が67%のスコアだったのに対し、遥かに小型のGraniteモデルは80.5%という高いスコアを達成した。これは、モデルの「賢さ」が、もはや単純なサイズだけでは決まらないことを示している。より小さく、より効率的で、より安価なモデルが、かつての巨大モデルを凌駕する性能を発揮し始めているのだ。

この「モデル経済性」の爆発的な拡大こそが、AIの社会実装を現実的なものにした最大の要因である。かつては研究機関や巨大企業でしか扱えなかった高性能AIが、今やスタートアップや個人の開発者でも利用可能なコストで提供されている。このコスト革命がなければ、後述するような幅広い産業でのAI活用や、驚異的な市場の成長はあり得なかっただろう。

実体経済への浸透と生産性向上

AIはもはや研究室の技術ではない。製造、医療、金融、小売、農業、エネルギーといった基幹産業の現場で、具体的な価値を生み出し始めている。マッキンゼー・グローバル・インスティテュートの分析によれば、生成AIは分析対象とした63のユースケースだけでも、世界経済に年間2.6兆ドルから4.4兆ドルもの価値を付加する可能性があると推定されている。これは、英国の2021年のGDP(3.1兆ドル)に匹敵する、あるいはそれを上回る規模である 。

- 製造業: AIはサプライチェーンの最適化、需要予測、品質管理、予知保全などに活用されている。Capgeminiの調査では、AI主導の自動化により、自動車やエレクトロニクス分野で運用効率が29%向上し、コストが15-20%削減されたと報告されている 。製造業はAIによって最も大きな恩恵を受ける分野とされ、2035年までに3.8兆ドルの利益増が見込まれている 。

- 医療・製薬: AIは創薬プロセスの加速、臨床試験の効率化、画像診断支援など、多岐にわたる分野で貢献している。マッキンゼーは、製薬・医療製品業界において、生成AIが年間600億ドルから1100億ドルの経済価値を生み出す可能性があると試算している 。FDA(米国食品医薬品局)が承認したAI搭載医療機器の数は、2015年のわずか6件から2023年には223件へと急増しており、実用化が急速に進んでいることがわかる 。

- 金融・小売: 銀行業界ではリスク管理や不正検知、顧客サービスに、小売業界ではパーソナライズされたマーケティングや需要予測、在庫管理にAIが活用されている。小売分野のAIサービス市場は、2028年までに310億ドル以上に成長すると予測されている 。

- 農業・エネルギー: 農業では、AIによる収量予測やリソースの最適化が、気候変動や人口増加といった課題への対応策として期待されている 。エネルギー分野では、AIは電力網の安定化や再生可能エネルギーの統合を支援し、グリッドの近代化に不可欠なツールとなっている 。

これらの事例は、AIが単なるコスト削減ツールではなく、新たな価値を創造し、企業の競争力を根底から変える「生産性向上のフロンティア」であることを示している。スタンフォード大学のレポートでも、複数の研究が「AIは労働者の生産性を高め、より質の高い仕事につながる」と結論付けており、特にスキルギャップの是正にも貢献する可能性が示唆されている 。この実体経済への着実な浸透こそが、現在のブームを支える強固な土台となっている。

驚異的な市場成長と巨額投資

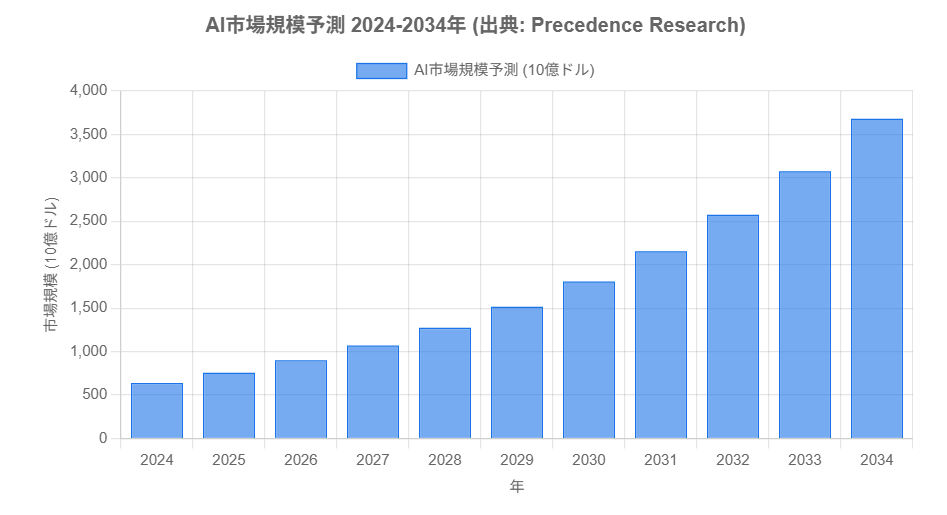

技術的進歩と経済的価値の創出を背景に、AI市場は驚異的な成長を遂げ、前例のない規模の投資を引き寄せている。市場調査会社のPrecedence Researchは、世界のAI市場規模が2025年の約7576億ドルから、年平均成長率(CAGR)19.20%で拡大し、2034年には3兆6800億ドルに達すると予測している。

データソース: Precedence Research

さらに重要なのは、Google、Microsoft、Metaといった巨大テック企業(ビッグテック)によるインフラ投資だ。彼らはAIモデルの開発と運用に不可欠なデータセンターや独自半導体(GoogleのTPUなど)に、文字通り国家予算級の資金を投じている。MicrosoftはAI関連の設備投資に四半期で300億ドルを費やし 、2025年度通期では約800億ドルを投資する計画だ 。これらの投資は、AIの能力をさらに引き上げ、新たなアプリケーションを生み出すための基盤となる。この「リアルマネー」による巨大な投資サイクルが、現在のAIブームの強力なエンジンとなっていることは間違いない。

このセクションの要点

- AIブームは、モデル性能の飛躍的向上と利用コストの劇的な低下という「コスト革命」に支えられている。

- AIは製造、医療、金融など実体経済の様々な分野に浸透し、年間数兆ドル規模の経済価値と生産性向上をもたらす可能性を秘めている。

- スタートアップへの記録的な資金調達や、ビッグテックによる数千億ドル規模のインフラ投資が、ブームの強力な駆動力となっている。

【本稿の核心】「AIバブル」論の深層:警戒シグナルと過去の教訓

AIがもたらす計り知れない可能性と、それを裏付ける巨額の投資。しかし、その輝かしい光の裏側で、市場の持続可能性を問う「バブル」の影が色濃く差し始めている。このセクションでは、本稿の核心である「AIバブル論」を構成する4つの主要な論点、「異常な投資熱と『循環取引』の影」「収益性への根本的な疑問」「期待と現実のギャップ」「ドットコムバブルとの比較」を深く掘り下げ、現在の熱狂に潜むリスクを明らかにする。

論点1:異常な投資熱と「循環取引」の影

現在のAI市場における最も顕著な警戒シグナルは、ベンチャーキャピタル(VC)資金の異常な集中である。PitchBookのデータによると、2025年第1四半期において、AIスタートアップは全世界のVC投資総額の57.9%にあたる731億ドルを調達した 。また、別のレポートでは、2025年にAIスタートアップが調達した894億ドルは、VC投資全体の34%を占めたとされている 。これは、資金がAIという単一セクターに極端に偏っていることを示しており、市場の健全性に対する懸念を生んでいる。

さらに深刻なのは、この投資熱の裏で指摘されている「循環取引(Circular Deals)」の存在である。これは、大手プレイヤー同士が相互に投資し合うことで、実態以上の評価額や収益を人為的に作り出しているのではないかという疑惑だ。Yale Insightsは、この複雑な関係性を次のように指摘している。

「OpenAIはAMDの株式を10%取得し、一方でNvidiaはOpenAIに1000億ドルを投資している。OpenAIの主要株主にはMicrosoftも名を連ねるが、そのMicrosoftはNvidiaが多額の株式を保有するクラウド企業CoreWeaveの主要顧客でもある。そしてちなみに、MicrosoftはNvidiaの年間収益の約20%を占めている。」

この構造は、まるで閉じたエコシステムの中で資金が還流しているように見える。NvidiaがOpenAIに投資し、OpenAIはその資金でNvidia製の高価なGPUを購入する。MicrosoftはOpenAIの技術を利用したサービス(Copilotなど)を展開するためにNvidiaのGPUを大量に購入し、同時にOpenAIにも出資する。このような「ディールの眩暈(Dizzying deal delirium)」 は、各社の売上や評価額を押し上げる一方で、その成長が真の外部需要に基づいているのか、それとも内輪の資金循環によるものなのかを見えにくくしている。一部のアナリストは、Nvidiaが自社のチップを購入する企業に投資することで、AIのインフラ構築を「補助」し、需要を人為的に作り出しているとさえ主張している 。このような不透明な資金の流れは、バブルの典型的な特徴の一つであり、ひとたびこの循環が崩れれば、業界全体を巻き込む連鎖的な破綻につながりかねないという深刻なリスクをはらんでいる 。

論点2:収益性への根本的な疑問

AIバブル論のもう一つの柱は、多くのAI企業、特に生成AIサービスのビジネスモデルが抱える根本的な収益性の問題である。Thales社の指摘によれば、AI製品は「使われれば使われるほど運用コストが増大する」というユニークなキャッチ=22(ジレンマ)を抱えている 。

従来のSaaS(Software as a Service)モデルでは、一度ソフトウェアを開発すれば、ユーザーが増えても追加の限界費用は比較的小さかった。しかし、生成AIはユーザーからのリクエスト(プロンプト)があるたびに、膨大な計算能力を持つGPUを稼働させる必要がある。これは莫大な電力とインフラコストを消費するため、利用が増えるほど赤字が膨らむという構造に陥りやすい。ある分析では、AI企業は研究開発費が平均20%高いとされている 。

この問題は、AI業界のリーダーであるOpenAIでさえ例外ではない。CEOのサム・アルトマンは2025年8月、同社の年間経常収益が200億ドルを超える見込みであるとしながらも、「依然として赤字である」ことを認めている 。これは、トップ企業ですら、莫大な運用コストを賄える持続可能な収益モデルを確立できていない現実を浮き彫りにしている。

多くの批評家は、現在のAIブームが「VCからの補助金によって成り立っている」と指摘する 。スタートアップはVCから調達した資金を運用コストに充当し、ユーザー獲得のためにサービスを安価あるいは無料で提供する。しかし、この資金が尽きたとき、あるいは投資家がさらなる資金提供に慎重になったとき、多くのAI企業は存続の危機に立たされる可能性がある。一部では「生成AI企業を運営することは利益にならない」とまで断言されており 、持続可能なマネタイズ戦略の確立が業界全体の喫緊の課題となっている。

論点3:期待と現実のギャップ – AGIはまだ遠い?

市場の熱狂を煽っている大きな要因の一つに、「AGI(Artificial General Intelligence:汎用人工知能)」、すなわち人間と同等かそれ以上の知能を持つAIが間もなく実現するという期待がある。メディアや一部の専門家は、AIが人類のあらゆる知的作業を代替する「シンギュラリティ(技術的特異点)」が近いと語り、それが現在の天文学的な評価額を正当化する根拠となっている。

しかし、技術開発の最前線からは、より冷静な声が聞こえてくる。IBMの2025年トレンドレポートは、最新のAIモデルが「印象的であることは間違いないが、革命的とまでは言えない」と評価している 。これは、現在のAIが特定のタスクでは人間を凌駕するものの、人間のような常識や文脈理解、自己改善能力を持つAGIには程遠いという認識を示している。

興味深いことに、この慎重な見方は、熱狂の中心にいるはずの人物からも発せられている。OpenAIのサム・アルトマンCEOは2025年8月、最新モデルGPT-5の発表後、AGIの実現可能性について問われた際に「AGIという言葉は妥当性を失いつつある」と述べ、以前よりも慎重な姿勢を見せた 。さらに同インタビューで、彼は現在の市場が「バブルの始まりにある」と自ら言及した。これは、AI革命の旗手でさえ、市場の期待が技術の現実的な進歩スピードを追い越してしまっていることに危機感を抱いていることを示唆している。

この「期待と現実のギャップ」は、バブルの脆弱性を象徴している。もしAIの性能向上が停滞したり、期待されていたような革命的なブレークスルーが訪れなかったりした場合、過剰な期待は失望へと変わり、市場から急速に資金が引き揚げられる可能性がある。ある研究論文は、現在のLLM(大規模言語モデル)は「ピークに達しており」、これ以上のスケーリング(データセンターやチップの増設)ではAGIには到達できず、収穫逓減が急速に進んでいると主張している 。技術的な限界が露呈したとき、現在の評価額を支える物語は崩壊するかもしれない。

論点4:歴史は繰り返すのか?ドットコムバブルとの比較分析

現在のAIブームを語る上で、2000年前後に崩壊した「ドットコムバブル」との比較は避けられない。両者には多くの類似点があり、歴史の教訓として頻繁に引き合いに出される。

類似点:

- 革命的な物語: どちらの時代も、「新しい技術が世界を根底から変える」という強力な物語に牽引された。ドットコム時代は「インターネット」、現在は「AI」がその主役である。

- インフラへの巨額投資: ドットコムバブルでは、光ファイバー網の構築に莫大な資金が投じられた。同様に、現在ではデータセンターや半導体といったAIインフラに天文学的な額の投資が行われている 。

- 異常な評価額と投機熱: 収益性が不透明な企業の株価が急騰し、VCがプライベートジェットや高額な小切手でスタートアップを口説くといった光景は、両時代に共通する熱狂の現れである。OpenAIの会長であるブレット・テイラーも「インターネットバブルとの類似点は多い」と認めている 。

相違点:

一方で、現在の状況はドットコムバブル期とは決定的に異なるという指摘も多い。

- 市場を牽引する企業の質: ドットコムバブルでは、収益モデルが確立されていない多くの新興企業が市場を牽引した。対照的に、現在のAIブームをリードしているのは、Nvidia、Microsoft、Googleといった、既に巨額の利益を上げ、強固な事業基盤を持つ企業である。彼らの成長は、実際の製品販売やサービス提供に裏打ちされている 。

- 投資の原資: ドットコムバブルが投機的な負債やリスクの高い資金によって煽られた側面があったのに対し、現在のAI投資の多くは、ビッグテックが自社の潤沢なキャッシュフローから捻出している。これは、市場が外部の金融環境の変動に対して比較的強い耐性を持つことを意味する 。

- 株価評価のレベル: 一部の過熱感はあるものの、市場全体の株価収益率(PER)などの指標を見ると、ドットコムバブルのピーク時ほど極端な割高水準にはないと分析されている。

これらの比較から見えてくるのは、現在のAIブームがドットコムバブルの単純な繰り返しではないということだ。実体経済との結びつきや、市場をリードする企業の財務健全性といった点で、当時よりも強固な基盤を持っていることは確かである。しかし、だからといってバブルのリスクがないわけではない。むしろ、循環取引のような新たなリスク構造や、収益性という根本的な課題が、25年前とは異なる形で市場の脆弱性を生み出している可能性がある。歴史は繰り返さないが、韻を踏む。私たちは過去の教訓を学びつつも、現代特有のリスクに目を光らせる必要がある。

このセクションの要点

- VC資金がAI分野に異常に集中し、大手プレイヤー間の「循環取引」が評価額を実態以上に見せている疑いがある。

- 多くの生成AIサービスは、利用が増えるほどコストがかさむビジネスモデルであり、トップ企業でさえ赤字経営であるなど、持続可能な収益性に根本的な疑問符が付いている。

- AGI実現への過剰な期待と、技術の現実的な進歩との間にギャップが存在し、期待が剥落した際に市場が急落するリスクがある。

- ドットコムバブルとの比較では、市場を牽引する企業が利益を上げているなど異なる点もあるが、投機熱やインフラへの先行投資といった類似点も多く、警戒が必要である。

「バブルではない」という反論:これは新産業革命の序章か?

市場の過熱を指摘する声が高まる一方で、「現在のAIブームはバブルではない」とする有力な反論も存在する。この立場は、現在の熱狂が投機的な熱狂ではなく、社会構造を根底から変える「新産業革命」の序章であり、その価値は本物であると主張する。このセクションでは、バブル論に異を唱える3つの主要な論拠、「ファンダメンタルズに裏打ちされた成長」「質の高い投資と健全な財務基盤」「『バブル』ではなく『ブーム』という捉え方」を検証する。

ファンダメンタルズに裏打ちされた成長

バブル否定論の最も強力な根拠は、AIがもたらす「実質的な価値」である。前述の通り、AIは既に多くの産業でコスト削減、生産性向上、そして新たな収益源の創出に貢献している 。マッキンゼーが試算した年間最大4.4兆ドルの経済効果は、AIが単なるハイプではなく、確固たるファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)に基づいていることを示している。

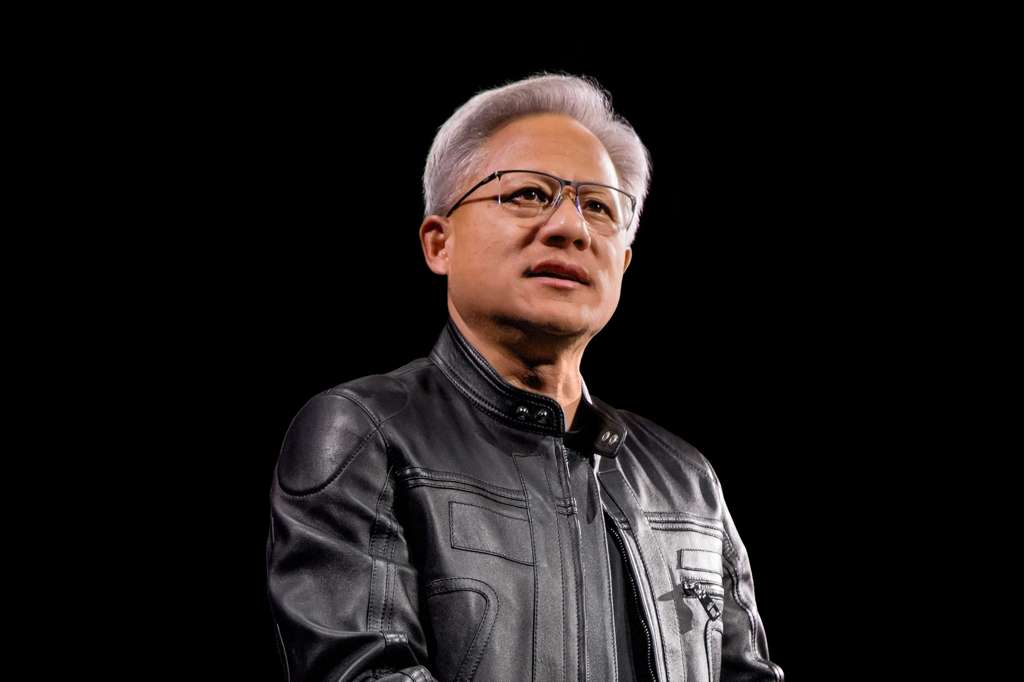

元Google CEOのエリック・シュミット氏は、現在の状況を「典型的なバブル」に見える部分があると認めつつも、その本質は異なると断言する。彼はこれを「バブルではなく、全く新しい産業構造の始まり」と捉えている 。彼の見方では、AIはインターネットやモバイル革命に匹敵、あるいはそれ以上のインパクトを持つパラダイムシフトであり、現在の投資や評価額の高騰は、その巨大なポテンシャルを市場が織り込み始めた結果に過ぎない。NvidiaのCEOであるジェンスン・フアン氏も同様にバブル論を否定し、AIへの需要は「実質的に」増大していると述べている 。

この視点に立てば、AI関連企業の高い評価額も正当化されうる。例えば、MicrosoftのAzureクラウドサービスの収益は、AI需要に牽引されて予測を上回る39%の成長を遂げた 。Google CloudもAIインフラの成長に支えられ、32%の増収を記録している 。これらは、企業が実際にAIを活用するために費用を支払っている動かぬ証拠であり、現在の市場が単なる期待感だけでなく、現実の収益によっても支えられていることを示している。

質の高い投資と健全な財務基盤

ドットコムバブルとの決定的な違いとして、投資の「質」が挙げられる。2000年前後のバブルでは、多くの投資が将来の収益を当て込んだ投機的な負債によって賄われていた。その結果、市場が反転した際に多くの企業が資金繰りに窮し、連鎖的に倒産した。

しかし、現在のAI投資の主役は、Apple、Microsoft、Alphabet、Metaといった、世界で最もキャッシュリッチな企業群である。彼らは自社のバランスシートにある潤沢な自己資金を、AIインフラや研究開発に投じている。これは、外部の金融市場の動向や金利の変動に左右されにくい、安定した投資であることを意味する 。

この健全な財務基盤は、たとえ短期的な市場の調整が起きたとしても、AI技術開発の火が消えることはないという安心感につながる。ドットコムバブル崩壊後、多くの有望な技術や企業が資金難で消えていったのとは対照的に、現在のビッグテックは長期的な視点でAIへの投資を継続する体力を持っている。この「質の高い投資」が、市場の底堅さを支える重要な要素となっている。

「バブル」ではなく「ブーム」という捉え方

一部のエコノミストやアナリストは、「バブル」という言葉自体が現状を正確に表していないと主張する。彼らは、現在の状況を、いずれ崩壊する運命にある「バブル(Bubble)」ではなく、ファンダメンタルズに支えられた持続的な成長局面である「ブーム(Boom)」と捉えるべきだと提案している。

Allianzのチーフエコノミスト、モハメド・エラリアン氏は、現在の状況を「ファンダメンタルズに支えられたブーム」と表現するのがより適切かもしれないと述べている 。この見方によれば、確かに一部の企業の評価額は行き過ぎているかもしれないが、AI革命そのものは本物であり、このブームの中から真の勝者が生まれ、社会に永続的な価値を残すことになる。

Amazonの創業者ジェフ・ベゾス氏も、この考え方を支持している。彼は、現在のAIブームを1990年代のバイオテクノロジーバブルと比較し、次のように語っている。

「(バブルが弾けて)埃が収まったとき、誰が勝者であるかがわかる。社会はそれらの発明から恩恵を受ける。…良いアイデアも悪いアイデアも、すべての企業が資金を得る。そして投資家は、この興奮の最中では良いアイデアと悪いアイデアを区別するのが難しい。それがおそらく今日起こっていることだ。」

この視点は、短期的な株価の変動や一部企業の淘汰は避けられないとしつつも、AIという技術革新の大きな潮流そのものは止まらないことを示唆している。ドットコムバブルが崩壊した後も、AmazonやGoogleといった真の価値を持つ企業が生き残り、その後の世界を形作ったように、現在のAIブームもまた、次世代の産業を担う巨人を産み出す過程なのかもしれない。したがって、「バブルか否か」という二元論的な問い自体が、この歴史的な変革期の本質を見誤らせる可能性がある、というのがこの立場の主張である。

このセクションの要点

- バブル否定論は、AIがもたらす生産性向上やコスト削減といった「実質的な価値」を根拠とし、現在の市場はファンダメンタルズに支えられていると主張する。

- 元Google CEOのエリック・シュミット氏などは、これを「新しい産業構造の始まり」と捉え、パラダイムシフトの初期段階であると見なしている。

- 現在の投資は、ドットコムバブル期とは異なり、ビッグテックの潤沢な自己資金によって賄われており、市場の安定性が高いと評価されている。

- これは崩壊する運命の「バブル」ではなく、勝者と敗者を生み出しながらも社会に永続的な価値を残す「ブーム」であるという見方が存在する。

バブルの行方と潜在的リスク:もし弾けるとしたら、その引き金は何か?

AI市場が「ブーム」であり、ファンダメンタルズに支えられているという主張に一定の説得力があるとしても、リスクが皆無というわけではない。歴史を振り返れば、いかなる技術革命も一直線に進んだわけではなく、過剰な期待が剥落する調整局面を経験してきた。このセクションでは、仮に現在のAIブームが崩壊に向かうとしたら、その引き金となりうる潜在的なトリガーを考察する。さらに、バブル論とは異なる次元で、AIの持続的な成長を阻害する可能性のある構造的な制約要因についても論じる。

バブル崩壊の潜在的トリガー

現在の熱狂が冷め、市場が急激な調整局面に入るシナリオは複数考えられる。Yale Insightsなどが指摘する可能性の高いトリガーは以下の通りである 。

1. 技術的停滞(Technological Stagnation)

現在のAIの進歩は、モデルの規模を拡大する「スケーリング則」に大きく依存してきた。しかし、このアプローチには限界が見え始めている。一部の研究者が指摘するように、単にモデルを大きくするだけでは、人間のような真の知能には到達できず、性能向上のペースが鈍化する「収穫逓減」の段階に入る可能性がある 。もし、期待されていたAGIへのブレークスルーが訪れず、AIの能力が頭打ちになったと市場が判断すれば、現在の天文学的な評価額を支える物語は崩壊し、過剰な期待は一気に剥落するだろう。

2. 収益化の失敗(Monetization Failure)

前述の通り、多くのAI企業は莫大な運用コストを賄える持続可能な収益モデルを確立できていない。現在はVCからの潤沢な資金で赤字を補填しているが、投資家がリターンを求め始めたり、市場環境が悪化して資金調達が困難になったりすれば、状況は一変する。主要なAI企業が収益化に失敗し、事業縮小や倒産に追い込まれるような事態が発生すれば、それは業界全体の信頼を揺るがし、他の企業への資金の流れも滞らせる。一社の破綻がドミノ倒しのように連鎖的な破綻を引き起こし、バブルが崩壊するシナリオは十分に考えられる。

3. 規制の激化(Regulatory Crackdown)

AI技術が社会に深く浸透するにつれ、政府による規制の動きも活発化している。プライバシー侵害、アルゴリズムによる差別、偽情報の拡散、安全保障上のリスク、そしてビッグテックによる市場独占など、懸念は多岐にわたる。米国では2023年に25件のAI関連規制が導入され、その数は年々増加している 。もし、欧州のGDPR(一般データ保護規則)のように、AIのデータ利用やビジネスモデルを根底から覆すような厳しい規制が予期せず導入された場合、多くのAI企業の事業計画は白紙に戻り、市場はパニックに陥る可能性がある。

4. 重大なAI事故の発生(Catastrophic AI Incident)

最も劇的で、かつ壊滅的なトリガーは、AIの暴走や悪用による大規模な社会インフラの混乱である。例えば、AIが自律的に金融市場を操作して世界的な経済危機を引き起こしたり、電力網や交通システムを麻痺させたり、あるいは国家間の対立を煽るような偽情報を大規模に生成したりするケースだ。AnthropicのCEOダリオ・アモデイ氏は、AIが「本当に、本当に悪い方向」に進む確率を25%と見積もっている 。このような社会の信頼を根底から覆すような重大事故が発生すれば、政府はAI開発に全面的なモラトリアム(一時停止)を課す可能性があり、それはAIバブルの即時崩壊を意味するだろう。

バブル論とは別に存在する、AI成長の制約要因

市場のバブルが弾けるかどうかにかかわらず、AIの成長には物理的・社会的な限界が存在する。これらの制約要因は、長期的にAIの発展ペースを鈍化させ、現在の楽観的な成長予測を覆す可能性がある。

1. 環境負荷問題の顕在化

AI、特に大規模言語モデルのトレーニングと推論は、膨大な計算資源を必要とし、それは莫大な電力消費と水資源の消費に直結する。データセンターは既に世界の総電力需要の1〜2%を消費しており、これは航空業界全体に匹敵する規模である。AI需要の急増により、この割合は2030年までに最大21%に達する可能性があると予測されている 。

WIRED誌は、AIによる電力消費が既に世界のデータセンター電力需要の20%を占め、年末までに倍増する可能性があると報じている 。さらに、データセンターの冷却には大量の真水が使用され、環境への負荷は電力だけにとどまらない 。今後、エネルギー価格の高騰や水不足、あるいは環境規制の強化によって、AIの運用コストが劇的に上昇し、その成長に物理的なブレーキがかかるリスクは無視できない。AIの「環境フットプリント」は、業界が直面する避けられない課題である。

2. 倫理・社会問題の深刻化

AIの普及は、多くの倫理的・社会的なジレンマを浮き彫りにしている。

- バイアスと公平性: AIは学習データに含まれる社会的な偏見を継承し、増幅させる可能性がある。採用、融資、法執行などの分野で不公平な判断を下し、社会的な差別を助長するリスクが指摘されている 。

- 偽情報と世論操作: 生成AIは、本物と見分けがつかないほどの精巧な偽のテキスト、画像、音声を簡単に生成できる。これが悪用されれば、選挙妨害や社会の分断を煽るための強力なツールとなり、民主主義の基盤そのものを脅かしかねない。

- 雇用の破壊と格差拡大: AIが知的労働を含む多くの業務を自動化することで、大規模な失業が発生する懸念は根強い。世界経済フォーラムは、2025年までにAIが7500万の仕事を奪う可能性があると予測している(ただし、1億3300万の新たな仕事も創出されるとしている)。問題は、失われる仕事と生まれる仕事の間で求められるスキルに大きなギャップがあり、多くの労働者が移行に対応できずに取り残される可能性があることだ 。

これらの問題が深刻化し、社会的な反発が強まれば、AI技術の導入に対する抵抗が広がり、その発展が停滞する可能性がある。技術の進歩だけでなく、社会的な受容性もまた、AIの未来を左右する重要な変数なのである。

このセクションの要点

- バブル崩壊の引き金として、「技術的停滞」「収益化の失敗」「規制の激化」「重大なAI事故」の4つのシナリオが考えられる。

- 特に、AIの暴走や悪用による大規模な社会インフラの混乱は、市場の信頼を完全に失墜させ、バブルを即座に崩壊させる可能性がある。

- バブル論とは別に、AIの成長には構造的な制約が存在する。データセンターが消費する膨大な電力と水資源といった「環境負荷」は、物理的な成長の限界となりうる。

- AIによるバイアスの助長、偽情報の氾濫、大規模な失業といった倫理的・社会的問題が深刻化すれば、社会的な反発が強まり、技術の発展が阻害されるリスクがある。

結論:バブルか否かの二元論を超えて – 私たちはAIの未来とどう向き合うべきか

「現在のAI市場はバブルなのか?」——この問いに対する単純な「はい」か「いいえ」の答えを出すことは、本稿が明らかにしてきた複雑な現実を前にして、もはや有益ではない。現在のAI市場は、マッキンゼーが指摘する数兆ドル規模の生産性向上という「確かな技術革新の実態」と、Yale Insightsが警鐘を鳴らす循環取引や過剰な期待という「投機的な虚像」が複雑に絡み合った、多層的なフェーズにあると結論付けるのが最も正確だろう。

ドットコムバブルとの比較が示すように、現在の市場は実質的な収益を上げる巨大企業に牽引され、より健全な財務基盤の上に成り立っている。しかし同時に、持続可能性に疑問符が付くビジネスモデルや、AGIという壮大な物語への過信、そして環境負荷という物理的な制約など、25年前にはなかった新たな脆弱性を内包している。したがって、私たちは「バブルか、バブルでないか」という二元論的な思考停止に陥るのではなく、この光と影が混在する現実を直視し、それぞれの立場で賢明に行動することが求められる。

重要なのは、たとえ短期的な市場の調整、すなわち「バブルの崩壊」が訪れたとしても、AIが社会を根底から変える不可逆的な潮流であるという事実は変わらないということだ。歴史が示すように、真の技術革命はバブルの崩壊後も生き残り、社会の新たなインフラとなる。問題は、その過程で生じる混乱をいかに乗りこなし、この強力な技術の恩恵を最大化するかである。

各ステークホルダーへの提言

この複雑な状況を踏まえ、異なる立場にある私たちは、それぞれどのようにAIの未来と向き合うべきだろうか。

- 投資家へ:短期的なハイプに踊らされてはならない。重要なのは、企業の評価額を支える物語の壮大さではなく、その技術が具体的なビジネス課題を解決し、持続可能なキャッシュフローを生み出す能力があるかを見極めることだ。循環取引の構造を理解し、売上が真の外部需要に基づいているかを吟味する批判的な視点が不可欠である。また、AIの倫理的・環境的リスクに対する企業の取り組み(ESG)も、長期的な企業価値を測る上で重要な指標となるだろう。

- 企業(経営者)へ:AIを単なる流行として追いかけ、「AI導入」自体を目的化してはならない。自社のビジネスプロセスを深く理解し、どの部分にAIを適用すれば最も効果的に生産性を向上させ、新たな価値を創造できるのか、という本質的な問いから始めるべきである。IBMのレポートが示すように、AIの導入は「効率化のための継続的な努力」であり 、従業員がAIと協働するためのスキルアップや組織変革と一体で進める必要がある。

- 個人(労働者・市民)へ:AIによる労働市場の変化は避けられない。世界経済フォーラムが指摘するように、求められるのは特定の専門知識だけでなく、変化に適応し、新しいツールを学び、使いこなす「適応能力」である 。AIにはできない批判的思考力、創造性、そして他者との共感に基づいたコミュニケーション能力といった人間ならではのスキルを磨くことが、AI時代を生き抜くための鍵となる。また、一市民として、AIがもたらす倫理的・社会的な課題に関心を持ち、公正で透明性のあるルール作りの議論に参加していくことも重要だ。

最終的に、私たちが今直面している最も重要な問いは、「これはバブルかどうか」ではない。それは、「この人類史に残るであろう強力な技術を、いかにして持続可能で、倫理的で、そして社会全体にとって真に有益な形で発展させていくか」という、より大きく、より建設的な問いである。バブルの熱狂と崩壊のサイクルは、あらゆる技術革命が経験してきた通過儀礼かもしれない。しかし、その先にどのような未来を築くかは、熱狂の渦中にいる私たち一人ひとりの選択にかかっている。AIの真の価値は、株価や評価額といった数字ではなく、それが人間の知性を拡張し、地球規模の課題を解決し、より豊かで公正な社会の実現に貢献できるかによって、最終的に測られることになるだろう。

コメント