はじめに

肥満や体重増加は生活習慣病のリスク要因であり、健康長寿のためにも適正体重を維持することが重要です。太らないためには、食生活と生活習慣の両面から見直す必要があります。本レポートでは、太らないための食生活のポイント(カロリーバランス、食事の回数・順番・速さ、おすすめ食材など)と、生活習慣のポイント(運動習慣、睡眠・ストレス管理、生活リズムなど)を詳しく解説します。さらに、年齢層ごとの注意点と適応方法(若年期・中年期・シニア期)、そして実践できる具体的な生活習慣例(毎日のリズム、週間プラン、家族・パートナーでの取り組み)を紹介します。最新の医学的根拠や専門家の提言を踏まえ、リアルに実行できる情報を整理しています。

1. 太らないための食生活のポイント

適切なカロリーバランスと栄養素の摂取

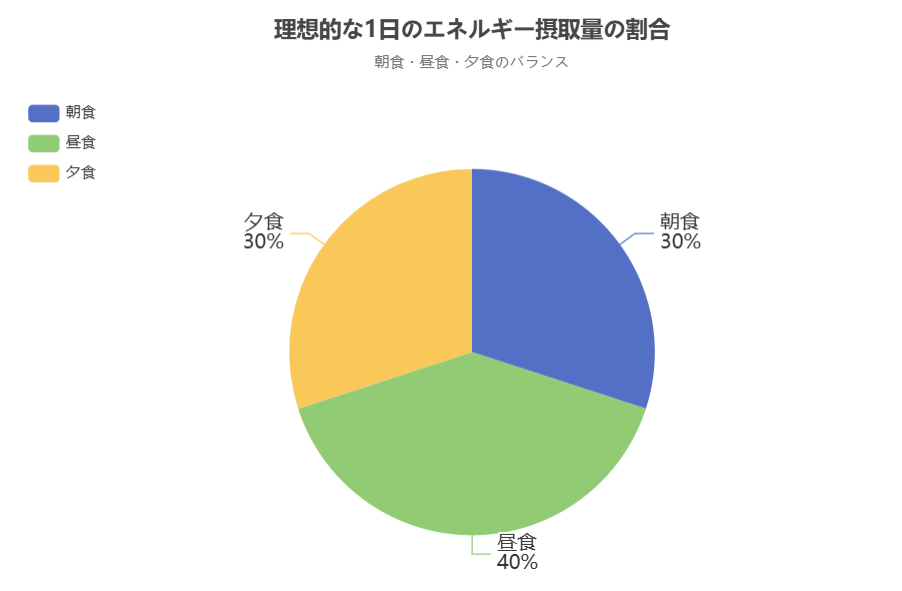

太らない基本は、摂取カロリーと消費カロリーのバランスを取ることです。1日の総摂取エネルギーを推定必要量以内に収め、消費量と釣り合うようにしましょう。同時に、たんぱく質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラル・食物繊維などの5大栄養素をバランスよく摂取することも大切です。栄養バランスが取れていないと、必要なエネルギーを十分得られず空腹感が増したり、体調が崩れたりして結果的に太りやすくなります。また、食事の時間配分も適切にしましょう。理想とされるエネルギー摂取量の割合は「朝:昼:夜=3:4:3」程度で、どの時間帯にも偏らないようにします。特に夜に食事量が偏ると、夜間の活動量が少ない分エネルギーが余剰になりやすく太る要因となります。以下の図は、理想的な1日のエネルギー摂取量の割合を示しています。

カロリーバランスを取るためには、朝食・昼食・夕食を欠かさずに規則正しく摂ることも重要です。食事を抜くと次の食事で過食してしまい、結果的に摂取カロリーが増えてしまうことがあります。さらに、塩分の過剰摂取を避けることも体重管理につながります。塩分が多いと体内に水分がたまり、見かけ上の体重増加や内臓脂肪の蓄積につながる可能性があります。また、塩分過多は高血圧など生活習慣病のリスクも高めるため注意が必要です。

食事の回数・順番・ゆっくり食べる習慣

食事の回数は、1日3食を基本に、必要に応じて間食を挟むのが一般的です。食事回数が少なすぎると空腹感から過食につながりやすく、多すぎると総カロリーが増えすぎる恐れがあります。重要なのは食事の順番です。血糖値の急激な上昇を防ぎ、満腹感を持続させるには、「肉や魚などタンパク質→野菜→主食」の順に食べるのが有効です。タンパク質や食物繊維を多く含むものを先に摂ると、血糖値の急上昇が抑えられインスリンの過剰分泌を防ぎ、脂肪の蓄積を減らすことができます。実際、食後すぐに軽い運動をすることで、血糖値の上昇を抑えて脂肪を燃焼しやすくする効果があるとも言われます。

さらに、ゆっくり噛んで食べる習慣をつけることも太らない食生活のコツです。咀嚼回数を増やしゆっくり食事をすると、満腹中枢が刺激され適量で満足できるようになります。早食いだと食事の途中で満腹信号を捉えきれず、過剰摂取してしまいがちです。一般に「1口30回噛む」「食事に15~20分以上かける」といった指針があります。ゆっくり食べることで、消化吸収も良くなり、血糖値の急変動を抑えられるメリットもあります。

おすすめの食材と避けるべき食材

太らない食生活を送るには、摂る食材の選び方も重要です。おすすめの食材としては、まずタンパク質を豊富に含むものが挙げられます。肉(特に赤身)や魚、卵、大豆製品などの良質なタンパク質は、食後の満腹感を高め、筋肉を維持・増加させることで基礎代謝を上げる効果があります。筋肉量が多いほど安静時でもエネルギーを消費しやすくなるため、タンパク質の摂取は太りにくい体質づくりに寄与します。

次に食物繊維を多く含む野菜や果物、菌藻類もおすすめです。食物繊維は消化に時間がかかるため満腹感を持続させ、食後の血糖値上昇も緩やかにします。また腸内環境を整え、代謝を助ける効果も期待できます。緑黄色野菜や根菜類、きのこ類、海藻などを積極的に摂りましょう。

ビタミンやミネラルもバランスよく取ることが大切です。特にビタミンB群はエネルギー代謝を助け、ビタミンCやEは抗酸化作用で細胞の老化を防ぎます。ミネラルではカルシウムが骨や筋肉の働きに、マグネシウムが神経の安定に関与します。多彩な食材から微量栄養素を摂ることで、体の代謝機能を正常に保ちやすくなります。

一方、避けるべき食材としては、過剰な糖質(特に精製糖)と過剰な脂質(特に動物性脂肪やトランス脂肪酸)が挙げられます。シュガーや甘い飲料、菓子類などは摂取後すぐに血糖値を上昇させ、インスリンを大量分泌させて脂肪に変換されやすくします。また、揚げ物や脂っこい肉などカロリーの高い脂質は摂りすぎると余剰エネルギーとして蓄積されます。塩分過多の食品も避けましょう。塩分が多い加工食品(スナック菓子、味噌汁以外のスープ類、漬物など)は水分を体内に留め、見かけの体重増加や高血圧のリスクを高めます。

具体的には、お菓子や甘い飲料は控え、水やお茶で渇きを癒す習慣をつけましょう。水分を十分補給することは代謝を促進し、空腹感を和らげる効果もあります。また、アルコールもカロリーが高く、摂取すると食欲が増進してしまうため過食の一因になります。アルコールは適量に留め、ダイエット中はできれば控えるのが望ましいでしょう。

以上のように、適切なカロリーバランスを保ちつつ、タンパク質・食物繊維・ビタミン・ミネラルをバランスよく摂取し、糖質・脂質・塩分の過剰摂取を避ける食生活を送ることが、太らない食事の基本ポイントとなります。

2. 太らないための生活習慣のポイント

運動習慣と身体活動の取り入れ

運動習慣をつけることは、太らない生活習慣の中核です。運動によってエネルギー消費が増え、摂取したカロリーを燃焼しやすくなります。また、運動は筋肉量の維持・増加にもつながり、結果として基礎代謝量(BMR)を上げて食べても太りにくい体質を作ります。特に筋力トレーニング(筋トレ)は筋肉を鍛える効果が高く、筋肉量が増えると1日の総消費カロリーも増加します。実際、有酸素運動に加えて筋トレを組み合わせることで、体脂肪率を下げつつ筋肉量を維持・増加させる効果が高まるとの報告があります。有酸素運動(ウォーキング、ランニング、水泳、自転車など)は心肺機能を高め、体内の脂肪を燃焼させる効果があります。有酸素運動と筋トレの両方を習慣化させることが理想的です。

運動を始める際は、無理のない強度から始めて徐々に継続時間や頻度を増やすことが大切です。厚生労働省のガイドラインでは、健康増進のために週あたり150分以上の中程度の有酸素性身体活動を行うことが推奨されています。例えば、週5日に分けて1日30分のウォーキングやジョギングを行うなどです。さらに、週2~3回の筋力トレーニング(各主要筋群を対象に8~12回ずつの反復を2~3セット)を組み合わせると、筋肉量低下の予防や生活機能維持に効果的です。特に中高年になると筋肉量が自然に減少していきますが、筋トレを継続することでその低下を食い止め、基礎代謝を維持できます。

日常生活での身体活動も増やすことが大切です。運動不足は肥満や生活習慣病のリスク要因です。具体的には、通勤・通学時にバスの1駅早めに降りて歩いたり、階段を使ったり、家事や園芸など日常の動きを積極的に取り入れましょう。座りっぱなしの仕事の人は、1時間に一度立ち上がって軽いストレッチや散歩をすると良いでしょう。こうしたNEAT(非運動性熱産生)の増加は、積み重なってエネルギー消費を高める効果があります。

また、運動後の筋肉痛や疲労回復にも注意しましょう。適度な運動を継続することで筋力や持久力が向上し、運動自体が楽しくなっていきます。最初は無理せず、できる範囲から始めて継続することが成功のカギです。

睡眠とストレス管理の重要性

体重管理には睡眠とストレスの管理も欠かせません。睡眠不足や睡眠の質の低下は、ホルモンバランスを崩して食欲を増進させる原因となります。特に、満腹ホルモンのレプチン分泌が減少し、空腹ホルモンのグレリン分泌が増えることで食欲が旺盛になりやすくなります。その結果、間食や夜食を取りすぎてカロリー過多に陥る恐れがあります。さらに、睡眠不足は自律神経のバランスを崩し、血糖値や血圧の調節にも悪影響を与えます。十分な睡眠を確保することで、食欲コントロールや代謝機能の維持につながります。成人は毎日7~8時間程度の睡眠を目安にとり、就寝と起床の時間を規則正しくすると良いでしょう。寝る前はスマートフォンやテレビの光を避け、リラックスできる環境を整えることも質の高い睡眠を得るコツです。

ストレス管理も体重増加を防ぐ上で重要です。慢性的なストレス状態では、ストレスホルモンのコルチゾールが過剰分泌され、体内の脂肪(特に内臓脂肪)が蓄積しやすくなります。また、ストレスによって食欲が増進したり(ストレス性過食)、逆に食欲が低下して栄養バランスが崩れたりすることがあります。さらに、ストレスは自律神経の乱れを招き、食事パターンが不規則になるなど体重管理に悪影響を及ぼします。ストレスをこまめに解消するために、趣味やコミュニケーションでリフレッシュしたり、深呼吸やヨガ、マインドフルネス瞑想などのリラックス法を取り入れましょう。運動もストレス解消に効果的です。適度な運動をすると脳内でエンドルフィンという快楽ホルモンが分泌され、気分が高まりストレスを和らげる効果があります。

睡眠とストレスは互いに関連し合っています。ストレスがたまると眠れなくなり、睡眠不足がさらにストレスを増幅する悪循環に陥りがちです。この悪循環を断ち切るためにも、規則正しい生活リズムを維持し、適度な休息とリラックスを取り入れることが大切です。

生活リズムと習慣化のコツ

生活リズムが乱れると、食事のタイミングや睡眠時間が不規則になり、結果的に体重増加につながります。太らない生活を送るには、規則正しい生活習慣を身につけることが重要です。具体的には、毎日決まった時間に起床・就寝し、朝食・昼食・夕食の時間もできるだけ一定にすると良いでしょう。生活リズムが安定すると、体内時計(バイオリズム)が正常に機能し、食欲やエネルギー代謝も調節されやすくなります。

新しい健康習慣を始める際は、無理のない範囲から小さな習慣を積み重ねることが大切です。例えば、「朝起きたらまず水を1杯飲む」「食事の前に30秒間深呼吸する」「夕食後は散歩10分する」といった簡単な行動から始めて、継続して習慣化しましょう。習慣は21日以上続けると定着しやすいと言われます。最初は決めたルールを厳格に守ろうとせず、失敗しても落ち込まずに翌日から再開するポジティブな姿勢が大切です。短期的な減量よりも、長期的に続けられる生活習慣を身につけることこそが、体重をコントロールし続ける鍵です。

また、モチベーションの維持も重要です。目標を明確に設定し、小さな達成ごとに自分を褒めてみましょう。例えば「1か月で3kg減量」「週3回運動を続ける」といった具体的な目標を立て、達成したらご褒美(新しいスポーツ用品を買う、映画を見る等)を用意するのも効果的です。さらに、家族や友人と健康習慣を共有し合ったり、オンラインのコミュニティで情報交換したりすることで励みになります。家族やパートナーと一緒に取り組むことで、サポートを得ながら継続しやすくなるでしょう。

最後に、体重の変動に過度に神経質になりすぎないことも大切です。月経周期や水分量の変化などによって体重は毎日変動します。週1回程度、同じ時間帯に体重を測り、長期的な傾向を見るのが良いでしょう。体重が増えても慌てず、食事や運動の習慣を見直して再挑戦する姿勢が大切です。失敗を恐れず、楽しみながら健康的な生活習慣を続けることが、やがて太らない生活へとつながります。

3. 年齢別の注意点と適応方法

年齢によって身体の代謝やホルモンバランス、生活環境が異なるため、太らないための取り組み方にも違いがあります。ここでは、若年期(20~30代)、中年期(40~50代)、シニア期(60代以上)のそれぞれで注意すべき点と、適応すべき食生活・生活習慣について解説します。

若年期(20~30代)

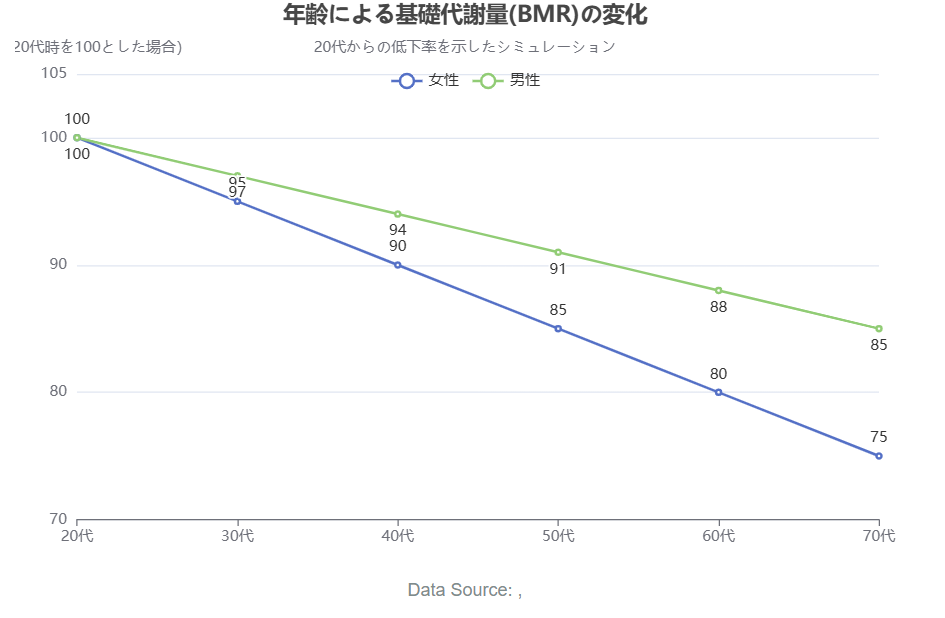

20~30代は、身体が成長・発達の最盛期にあり、基礎代謝量も比較的高い時期です。しかし20代後半から30代にかけて、仕事や結婚、出産などライフイベントが多く、生活習慣が乱れやすい時期でもあります。特に30代になると、20代に比べて基礎代謝が低下し始めるため、何もしなくても以前より太りやすくなる傾向があります。以下の図は、年齢による基礎代謝量の変化の一例を示しており、加齢に伴う低下が確認できます。

女性では出産後のホルモン変化や育児のストレスによって、男性では職場の接待や運動不足によって、いずれも中年太りの芽が出やすい時期です。

若年期の注意点: 若いうちから肥満傾向になると、将来的な生活習慣病リスクが高まります。健康診断の問診でも「20歳の頃から体重が10kg以上増えていますか?」という項目がありますが、若年時からの体重増加が大きいほど内臓脂肪がつきやすく、糖尿病や高血圧などの発症リスクが高まります。したがって、20~30代のうちに健康的な生活習慣を身につけ、体重を標準範囲に保つことが、将来の健康にとって極めて重要です。

若年期の適応方法: 若年期は身体の回復力も高く、運動を始めやすい時期です。筋肉量を増やして基礎代謝を上げることがポイントです。筋トレを習慣化し、筋肉を鍛えておくことで、加齢による代謝低下を遅らせることができます。また、仕事が忙しくても日々の身体活動を工夫して増やしましょう。運動が苦手でも、通勤時に歩いたり階段を使ったり、家事で動いたりするだけでも無理なく活動量を増やせます。重要なのは、最初から大掛かりな計画を立てず、できる範囲から始めて継続することです。

食生活では、外食やコンビニ弁当が多い人もいますが、栄養バランスに気を配りましょう。たんぱく質(肉・魚・豆製品)や野菜をしっかり摂り、主食は適量に留めることで満腹感を得つつカロリーを抑えられます。夜遅くの間食や飲み会の際も、極端に食べ過ぎないように注意しましょう。飲酒は適量に留め、夜食はできるだけ控えるか、できない場合は軽いもの(ヨーグルトや果物など)にすると良いでしょう。

さらに、睡眠とストレス管理も若年期から習慣づけましょう。残業や育児で睡眠不足になりがちですが、できるだけ規則正しい生活リズムを守り、十分な睡眠を確保します。ストレスに対しても、適切なクーリングタイムを設けてリフレッシュすることで、ストレス性の過食や生活リズムの乱れを防げます。

若年期は「太らない土台」を築く時期です。この時期に筋肉量を増やし、健康的な食習慣と生活習慣を身につけておけば、加齢に伴う代謝低下にも強く、中年以降の体重管理が楽になります。

中年期(40~50代)

40~50代は、いわゆる中年期で、生活習慣病が発症しやすい時期です。基礎代謝量はさらに低下し、筋肉量も減少傾向にあります。女性では更年期を迎えるため女性ホルモン(エストロゲン)が急激に減少し、体脂肪の分布が変わって内臓脂肪がつきやすくなります。男性でも40代後半以降、テストステロン(男性ホルモン)が徐々に減少し、筋肉量低下や脂肪蓄積が進みやすくなります。この時期、仕事や家庭での責任が重くなり、運動不足や睡眠不足、ストレス過多になりがちです。こうした要因から、40~50代は中年太りが顕著に現れる時期と言えます。

中年期の注意点: 中年期に体重が増えすぎると、糖尿病・高血圧・脂質異常症などの生活習慣病リスクが急上昇します。特に内臓脂肪型肥満は動脈硬化や心疾患、脳卒中の危険因子です。また、女性の更年期には骨粗鬆症のリスクも高まるため、適正体重を維持しつつ骨量を維持することも重要です。40~50代では、定期健康診断で体重やBMI、腹囲をチェックし、標準体重(BMI22前後)を維持することが生活習慣病予防の第一歩です。腹囲も男性85cm、女性90cm以下を目標に管理しましょう(日本肥満学会の基準)。

中年期の適応方法: 中年期では、筋肉量の維持が最優先事項です。加齢による筋肉量低下(サルコペニア)を防ぐため、筋トレを継続・強化しましょう。筋肉量が減ると基礎代謝が落ちて食べる量を減らさないと太ってしまいますが、筋トレをすることで筋肉を鍛え直し、代謝を上げることができます。週2~3回の筋力トレーニングに加え、有酸素運動(ウォーキング、水泳、自転車等)も継続すると効果的です。特に女性は閉経後に筋力低下が進みやすいため、骨盤底筋や背筋なども含めた筋トレが骨粗鬆症予防にもつながります。男性は内臓脂肪を減らすために有酸素運動を重視しつつ、筋肉を維持するトレーニングも組み合わせましょう。

食生活では、タンパク質の摂取を意識します。加齢に伴い筋肉を合成する能力が落ちるため、若い頃より多めのタンパク質(1日1kgあたり1.2~1.5g程度)を摂取すると筋肉量維持に効果的です。具体的には、魚・肉・卵・大豆製品などをバランスよく取りましょう。また、炭水化物は適量に留め、脂質は動物性脂肪よりも植物油や魚油などの良質な脂肪を選ぶのが望ましいです。近年は糖質制限ダイエット(低糖質食)が注目されていますが、中年期では極端な食事制限よりも、バランスの取れた食事を規則正しく摂ることが長期的な体重管理に有効です。夜食や飲酒も控えめにし、食後は軽い運動(散歩など)をすると血糖値の安定と消化に良いでしょう。

女性の更年期では、ホルモン変化により睡眠障害や熱感が起こりやすく、ストレス耐性も下がります。そのため、寝る前にリラックスできる習慣(お風呂に入る、温かい牛乳を飲む等)をつけ、睡眠環境を整えることが大切です。また、更年期には骨粗鬆症予防のためカルシウムとビタミンDの摂取を十分にし、筋力トレと重量負荷運動(ウォーキング等)を継続することが推奨されます。男性も40代以降は骨量低下が始まるため、カルシウムやたんぱく質をしっかり摂りつつ、筋肉と骨を鍛える運動を続けましょう。

中年期は、生活習慣病の予防と体質づくりの重要な時期です。運動と食事で筋肉を守り、適正体重を維持することで、50代以降の健康寿命を大きく左右します。忙しくても、自分の健康に投資する時間を確保し、この時期にしっかり習慣を身につけておきましょう。

シニア期(60代以上)

60代以上のシニア期では、加齢による筋肉量の低下(サルコペニア)や骨量の減少(骨粗鬆症)が進行しやすく、基礎代謝量もさらに低下します。そのため、食事量が以前と同じでも太りやすくなったり、逆に筋肉が減って痩せ型の肌荒れ(サルコペニア肥満)になったりするケースもあります。シニアでは活動量が減る傾向もあり、エネルギー消費が減るため適切なカロリー制限も必要です。一方で、高齢になると消化吸収機能が落ちたり、味覚・嗅覚が鈍くなったりして摂食不足になるリスクもあります。そのため、質の高い栄養を適量摂取しつつ、適度な身体活動を続けて筋肉と骨を維持することが大切です。

シニア期の注意点: シニアではフレイル(Frailty)という概念が重要です。フレイルとは、加齢や病気によって体力や栄養状態が低下し、わずかなストレスでも倒れやすい衰弱状態を指します。フレイルの予防には、筋肉量の維持・増加と十分な栄養摂取が不可欠です。また、高齢者では生活習慣病だけでなく、認知症やがんなど他の疾患リスクも高まるため、包括的な健康管理が必要です。定期的な健康診断や予防接種も忘れずに行いましょう。

シニア期の適応方法: シニア期でも、運動習慣を継続することが健康長寿の鍵です。筋肉量を維持するために、週2~3回の筋力トレーニングを行いましょう。手軽な方法としては、椅子立ち上がりや壁つきスクワット、手首や足首にウェイト(ペットボトルに水を入れたものなど)を付けての筋トレが挙げられます。筋トレは無理のない範囲で繰り返し行うことで筋力増強が期待できます。また、有酸素運動も継続しましょう。ウォーキングや軽い体操、水泳、自転車など低負荷で継続できる運動がおすすめです。特にウォーキングは手軽で効果的な有酸素運動で、脳の血流改善やメンタルヘルスにも良いとされています。目標は1日5,000~8,000歩程度が目安ですが、無理なく継続できる範囲から始めましょう。

食生活では、タンパク質とビタミンDの摂取に気を配ります。高齢になると筋肉を合成する能力が低下するため、1日のタンパク質摂取量は若年者より多め(1kg体重あたり1.2~1.5g以上)を目指します。魚・肉・卵・大豆製品など良質なタンパク質をバランスよく取り、必要に応じて乳製品やヨーグルトも摂りましょう。ビタミンDはカルシウムの吸収や筋肉機能に重要で、日光浴や補助食品で補うことも検討します。カルシウムも骨粗鬆症予防のために十分に摂取しましょう。納豆、豆腐、乳製品、小松菜などカルシウム豊富な食品を積極的に取り入れます。

シニアでは食事の噛みやすさも考慮します。歯が弱い場合は噛み砕いた料理やスープ類も組み合わせ、栄養を取りやすい工夫をしましょう。一方で、噛む動作自体が脳の活性化や唾液分泌を促し消化に良いため、できる範囲で噛む力を鍛えることも大切です。食事回数は3食を基本に、必要に応じて間食を挟んで小分け食事を心がけると、1回あたりの負担を減らしつつ栄養を摂りやすくなります。

また、水分補給も忘れずに行いましょう。高齢になると口渇感が鈍くなりがちですが、脱水状態になると認知機能低下や便秘、熱中症などのリスクが高まります。1日1.5~2リットル程度の水分(お茶やスープも含む)をゆっくり補給しましょう。

シニア期は、健康寿命を延ばすための維持管理期です。運動と栄養で筋肉と骨を守り、適正体重を保つことで転倒や骨折、生活機能低下を防ぎ、自立した高齢期を送ることができます。家族や地域のサポートも活用しながら、楽しみながら健康的な生活を続けましょう。

4. 実践できる具体的な生活習慣例

最後に、上記のポイントを踏まえた具体的な生活習慣の例を紹介します。毎日の生活リズム、週間の運動・食事プラン、そして家族やパートナーで一緒に取り組む例を示します。自分の生活に合わせて取り入れてみてください。

毎日の生活リズム例

朝: 決まった時間に起床し、まずは水やお茶を1杯飲んで体内を蘇らせます。次に簡単なストレッチや軽い体操を5~10分行い、身体を温めます。その後、栄養バランスの良い朝食をゆっくりと摂ります。例えば「卵料理(たんぱく質)+緑黄色野菜のサラダ(食物繊維)+少量のご飯またはパン(炭水化物)」の組み合わせが理想的です。朝食を抜かず、血糖値を安定させることで1日のバランスが取れやすくなります。

昼: 昼食も忙しくてもできるだけバランスよく摂りましょう。外食の場合は、主菜に魚や肉、副菜に野菜、主食にご飯またはパスタを適量とる定食やビュッフェを選びます。和食であれば「魚+味噌汁+野菜のおかず+ご飯」が基本です。量はお腹が7~8分満たれば止め、食後は歩いて消化を促します。仕事中でも昼休みに10分程度の散歩を取り入れると、脳の働きもリフレッシュします。

夕方~夜: 夕食は早めにとることが望ましいです。夜8時以降の食事は消化が遅く、睡眠中にエネルギーが燃えづらいため脂肪が蓄積しやすくなります。夕食の内容は、昼ほど多くないようにしつつ、たんぱく質と野菜をしっかり摂ります。例えば「鶏肉の野菜炒め+味噌汁+ご飯(小盛り)」などです。食事の順番は先に主菜(肉や魚)と副菜(野菜)を食べ、最後に主食を食べることで血糖値の急上昇を抑えます。食後はゆっくり歩くなど軽い運動を10~15分行うと良いでしょう。夜遅くになってからの間食はできるだけ避け、喉が渇いたら水やお茶で対応します。

睡眠: 夜は決まった時間に寝床につきます。就寝前1時間はスマートフォンやPCの使用を控え、リラックスできる活動(読書や軽いストレッチ、温浴など)をします。快適な睡眠環境(暗闇・適切な温度・静かさ)を整え、7~8時間の睡眠を確保します。起床も毎日同じ時間にすると体内時計が安定し、朝起きやすくなります。

以上のような一日のルーティンを基本に、生活リズムを整えましょう。最初は無理に厳格にしすぎず、自分に合ったペースで慣れていきます。

週間の運動・食事プラン例

運動プラン(週間): 1週間の運動は、有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせると効果的です。例えば、月・水・金曜日に30分程度の有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、水泳、自転車など)を行い、火・木曜日に20~30分の筋トレ(腕立て伏せ、スクワット、腹筋、背筋など主要筋群を回す)を行います。土日は休日なので、家族との散歩や趣味のスポーツ(ゴルフ、テニス、登山など)を楽しみつつ身体を動かします。運動の強度は無理のない範囲で、有酸素運動は少し息が切れる程度、筋トレは最後の数回で筋肉が疲れる程度が目安です。運動後は十分にストレッチし、翌日の筋肉痛を防ぎます。

食事プラン(週間): 週間単位でも栄養バランスを見渡すと良いでしょう。例えば、1週間で魚を3日、肉を2日、大豆製品を2日といった具合に主菜をバラエティ豊かにします。緑黄色野菜や根菜類を毎日摂り、果物も毎日1~2個程度取り入れます。主食は白米だけでなく玄米や全粒粉パン、雑穀も混ぜて、食物繊維を増やします。油は植物油を使い、揚げ物は週に1~2回に留めます。塩分は1日6g以下(日本人の平均は多いので努力目標)を目指し、加工食品の摂りすぎに注意します。飲酒は週2回以下に控え、1回あたりも中程度(日本酒1合相当など)に留めます。

週末は家族で外食する機会も多いですが、その際も極端に油っぽい料理や大盛りを避け、野菜をたっぷり摂れるレストランを選ぶなど工夫しましょう。食事の量も、お腹いっぱいになる前に止める習慣をつけます。

このように週単位で計画を立てることで、バランスの崩れた食事や運動不足を防ぎやすくなります。ただし計画通りに行けない日もあるので、柔軟に対応しましょう。

家族やパートナーとの取り組み例

家族で健康習慣を共有することは、モチベーションを高め継続しやすくする効果があります。以下に、家族やパートナーで一緒にできる取り組み例をいくつか紹介します。

- 家族で運動する: 週末に家族揃って散歩やハイキングに出かける、公園でサッカーやフリスビーをする、自転車で兜風するなど、楽しみながら体を動かしましょう。夫婦であれば、朝または夜に一緒にジョギングやウォーキングをするのも良いでしょう。家族で運動することで、互いに励まし合い達成感を共有できます。「家族ぐるみで取り組む生活習慣改善」は、一人だけが頑張るより継続率が高まると言われます。

- 食事を一緒に作る: 家族で健康的なレシピを考え、料理を分担して作るのも楽しいです。例えば週に1回は「野菜たっぷり日」を設定し、家族で野菜スープやサラダを作ってみましょう。夫婦であれば、夕食を二人で作り、低糖質・高たんぱくのメニューを工夫するのも良いでしょう。家族で一緒に料理をすることで、食事の質が上がるだけでなく、コミュニケーションの場にもなります。

- 食事の時間を家族で過ごす: できるだけ家族で一緒に食事をすることも大切です。特に朝食や夕食を家族揃って囲むことで、食事の質が管理しやすくなり、子どもにも良い食習慣を身につけさせることができます。家族で食事を楽しむ時間を作ることは、ストレス解消にもつながります。

- パートナーと健康目標を共有する: 夫婦や恋人同士で「一緒に夏までに〇kg減量しよう」「毎週〇回運動しよう」と目標を共有し、互いに励まし合うのも有効です。例えば、「今週も運動3回達成!お疲れ様でした」とコメントし合ったり、食事の写真を共有して健康的な献立を教え合ったりします。家族やパートナーが味方につくことで、自分一人で頑張るよりモチベーションが持続しやすくなります。

- サポート体制を作る: 家族やパートナーが理解と協力をしてくれることも大切です。例えば、自分がダイエット中であることを家族に伝え、夜食を買わない・料理の際に油や塩を控えめにするなど協力してもらいます。夫婦であれば、一方がダイエット中ならもう一方も一緒に健康的な食事を摂るなど、家族全員で健康的なライフスタイルを送ることが理想です。家族が味方につくことで、一人だけ頑張る寂しさがなくなり、失敗したときでも励ましてもらえるため、結果的に成功しやすくなります。

家族やパートナーと一緒に取り組むことは、健康づくりをより楽しく継続しやすくするポイントです。一緒に運動したり、食事を工夫したりする中で、家族愛も深まり、健康と幸せの両方を手に入れることができるでしょう。

おわりに

太らないための食生活と生活習慣は、一朝一夕に身につくものではありません。しかし、小さな変化を積み重ねていけば、確実に体質や生活パターンは変わっていきます。重要なのは、長期的に続けられる習慣を身につけることです。最初から完璧を目指さず、できる範囲から始めて、失敗しても次からやり直すポジティブな姿勢で取り組みましょう。家族や友人と一緒に取り組むことで励みになり、達成感も倍増します。

適正体重を維持することは、肥満や生活習慣病を予防し健康長寿を実現する上で極めて重要です。本レポートで紹介した食事ポイントと生活習慣を参考に、自分に合ったプランを立てて実践してみてください。健康的な食事と規則正しい生活、そして継続的な運動が、太らないライフスタイルへの近道です。ぜひ今後の生活に取り入れて、自分なりの健康で豊かな毎日を送りましょう。

コメント