クレジットカード加盟店規約違反の構造的分析:時間帯制限・手数料転嫁が「慣習」として残存する経済的・法的要因に関する専門的報告書

なぜ、このようなことを調査しようと思ったのか。先日、会社の近くにある焼き鳥屋でランチで親子丼を食べた。人気のお店らしく混雑していた。食べ終わって会計の時にレジに張り紙があり「ランチではクレジットカードは使用できません」と。このようなランチ時はクレジットカードは使えない店は珍しくないのでQRコードで支払いを済ませた。しかし、クレジットカード払いができるお店はクレジットカードでの支払いを拒否することはできないということを知った。ただ、この辺りはかなり闇がありそうなので調べてみることにしいた。調査にはGeminiのDeepresearchを使いました。

I. 現状の把握と問題提起:公然の規約違反のパラドックス

I. A. ニュース記事が示す典型的な違反形態

近年、日本国内におけるキャッシュレス決済の普及は急速に進展していますが、その一方で、クレジットカード加盟店規約に対する公然たる違反行為が「慣習」として残存している実態が指摘されています。具体的には、飲食店などで昼食時間帯にクレジットカードの利用を拒否する行為(時間的制限)や、決済手数料を顧客に請求する行為(差別的取扱い)が、一般の利用者にとって「よく見る風景」として定着しています。

これらの行為は、国際カードブランドや国内の決済代行事業者との間で交わされる加盟店規約に照らし合わせると、明確な違反行為に該当します 1。このパラドックス――すなわち、明確な契約違反であるにもかかわらず、それが日常的な慣習として黙認され続けている状況――は、単なる加盟店のモラルや知識の欠如ではなく、決済業界の構造的な慣性、経済的な必然性、および執行メカニズムの機能不全が複雑に絡み合って生じていると分析されます。

I. B. 主要な加盟店規約における禁止規定の確認

クレジットカード会社と加盟店の間で締結される規約においては、カード利用に関する制限行為が厳しく禁止されています。具体的な禁止規定として、加盟店がカード取り扱いの金額や時間帯によって制限を設けることは認められていません 1。これは、カード会員の利便性を確保し、ネットワークの信頼性を維持するための基礎的なルールです。

規約違反が発覚した場合、カード会社(アクワイアラー)側は、加盟店に対し事実確認を行った上で、是正指導を行うことを義務付けています 1。この事実は、問題が業界内で認知されており、解決のための手順も契約上定められていることを示します。しかし、利用拒否が「よく見る風景」として一般化しているという指摘は、この是正指導のプロセスが実質的な抑止力として機能不全に陥っていることを強く示唆します。

これは、決済事業者が、顧客の利便性の追求(イシュア側、カード発行会社の関心)と、加盟店の離脱回避による取引量の維持(アクワイアラー側、加盟店契約会社の関心)という、相反するインセンティブのトレードオフに直面しているためです。現行の慣行では、加盟店の離脱を防ぎ、収益源である取引量を維持することが優先され、結果として規約の厳格な執行が後回しにされている構造が見受けられます。

II. 加盟店規約に基づく「禁止行為」の法的・契約上の明確化

II. A. 利用拒否・制限の禁止と差別的取扱いの定義

加盟店規約において最も重要な禁止事項は、有効なカードを提示した会員に対する差別的取扱いの禁止です。決済事業者は、加盟店に対し、信用販売の取扱いを拒絶したり、現金払いを要求したり、あるいは現金客と異なる代金を請求する等、会員の利益を保護する上で欠ける取扱いを行わないよう求めています 2。

具体的な規約内容として、例えば楽天カードの加盟店規約では、「現金客と異なる代金を請求する」行為が明確に禁止されており、これに違反した場合は契約解除のリスクが発生することが明記されています 2。

この原則はクレジットカード決済にとどまらず、QRコード決済事業者においても共通しています。PayPayなどの規約においても、「異なる決済手段による支払いを要求すること」や、現金その他の支払手段による場合と異なる代価を請求する等、不利となる差別的な取扱いをする行為が禁止されています 2。この業界全体の標準は、キャッシュレス決済ネットワーク全体の健全性と信頼性を維持するために、差別的取扱いを根幹から否定していることを示しています。

II. B. 法的規制と契約上の義務の差異:サージチャージの地位

決済手数料を顧客に負担させる行為、一般にサージチャージと呼ばれる行為は、契約上の違反であることは明白ですが、その法的地位については複雑な状況にあります。現時点において、決済手数料の顧客負担を明示的に禁止している法律は存在しません 2。したがって、極端な上乗せなどの特殊事情がない限り、この行為が直ちに違法(行政罰や刑事罰の対象)となるわけではないと考えられています。

しかし、法的違法性がないことは、加盟店にとってリスクがないことを意味しません。決済手数料を上乗せ請求する行為は、利用規約に違反するため、決済事業者との間で交わした契約を解除され、決済サービス自体が利用停止されるという事業継続上の重大なリスクを負います 2。

この法的空白と契約上の義務の差異は、執行の壁を生み出しています。法律で禁止されていないが規約で禁止されているという状態は、執行権限が公権力ではなく、私的な契約主体である決済事業者に依存することを意味します。決済事業者が取引量維持という経済的インセンティブから執行を躊躇する限り、加盟店は「契約解除」のリスクを負いながらも、短期的な利益保護を優先する動機付けが働き、違反行為が温存されることになります。特に、能動的な取り締まりが稀であると加盟店側が認識している場合、この契約解除リスクは抑止力として極めて低くなります。

III. 加盟店手数料の構造分析と中小店舗の経済的圧力

III. A. 決済手数料の構成要素の解体と透明性の課題

クレジットカード決済手数料(MDR: Merchant Discount Rate)は、加盟店がカード会社に支払う総合的なコストであり、複数の要素で構成されています。主要な手数料要素は、①IRF(インターチェンジフィー)、②ブランドフィー、③加盟店手数料(アクワイアラーフィー)、④ネットワーク利用料の4つです 3。

このうち、IRF(インターチェンジフィー)は、主にカード発行会社(イシュア)の収益配分に充てられる基幹的なコストであり、その水準がMDR全体を大きく左右します。IRFの透明性を巡る議論は国際的に進展しており、Mastercard、Visa、Union Payといった国際カードブランドの一部は、標準料率の公開を進めています 3。このような透明性向上の動きは、日本市場におけるアクワイアラー間の競争を促進し、将来的にはMDRの引き下げ圧力につながる可能性を秘めています。

国内で適用される実質的な手数料水準は、決済サービスプロバイダーを通じて、業種や規模によって異なりますが、一般的に1.98%から3.25%超まで幅広く設定されています 4。

III. B. 中小店舗の実態:規約違反を誘発する経済的動機

ニュース記事で指摘されるような時間帯制限や手数料転嫁の背景には、中小店舗、特に飲食業が直面する切実な経済的圧力があります。合同会社GRADMINによる調査結果は、この実態を定量的に示しています 5。

この調査によると、年商3,000万円未満の中小店舗において、実に88%がクレジットカード手数料に対して負担感を感じています。さらに、約20%の店舗が、この手数料負担と物価高騰の影響により、経営に深刻な圧迫を受けていることが明らかになっています 5。特に、物価高の影響で59.3%の事業者が手数料負担感が増大していると回答しており、コスト増を薄い利益率で吸収できない状況が深刻化しています。

ニュース記事で問題とされたランチタイムは、客単価が低く、高い回転率によって利益を確保する時間帯です。この時間帯に3%前後の手数料を負担することは、極めて薄い限界利益をさらに圧迫するため、加盟店にとってカード利用を拒否したり、現金決済を優遇したりする動機が強く働きます。

この経済的圧力が生み出す結果として、18.1%の店舗が手数料回避のために現金への回帰を検討していることも判明しています 5。これは、規約違反(カード利用拒否や手数料転嫁)が、法令遵守や契約上の義務以前に、事業者が自らの収益性を確保しようとする、合理的かつ切実な

生存のための経済的行為として選択されていることを示唆しています。

中小店舗の経営指標と手数料負担感

| 経営指標 | 年商3,000万円未満の店舗における実態 (N=約100) | 規約違反への影響 | 参照資料 |

| 手数料に対する負担感 | 88%が負担を感じる | 現金優遇、カード利用制限の動機付けとなる | 5 |

| 経営への深刻な圧迫 | 約20%が圧迫を感じる | 収益確保のための手数料転嫁動機を強化する | 5 |

| 物価高騰による負担増 | 59.3%が負担感増大を報告 | コスト圧力の深刻化、差別的取扱いの正当化 | 5 |

| 現金回帰の検討率 | 18.1%が検討 | キャッシュレス社会実現の障害 | 5 |

III. C. キャッシュレス推進政策の矛盾

政府がキャッシュレス決済の普及を推進する一方で、中小店舗の6割以上が、政府による手数料上限規制や小規模店舗優遇制度などの支援策を急務として求めている実態は、政策の矛盾を示しています 5。決済インフラのコスト構造(特にIRFなどの基礎コスト)に踏み込んだ是正策がないまま普及だけが推し進められると、コスト負担が零細事業者に転嫁され、結果的に、規約違反や現金回帰という形で、政策目標と相反する結果を生み出している現状が確認されます。

IV. 規制と慣習の残存メカニズム:能動的取り締まりの欠如

IV. A. カード会社(アクワイアラー)の取り締まりインセンティブの分析

規約違反が「公然の慣習」として残存する最大の要因の一つは、決済事業者が能動的な取り締まりを行うインセンティブが低い点にあります。

能動的にすべての加盟店を監視するには、膨大な監査費用と人的資源が必要となり、決済事業者にとって極めて非効率的です。さらに、アクワイアラーの主要な収益源は、手数料収入に基づく取引量であるため、規約違反を厳しく取り締まりすぎると、コスト負担に苦しむ加盟店が契約を解除し、決済サービスから離脱するリスクが生じます。

このジレンマの結果、決済事業者は、顧客からの通報や、換金行為などの明らかな重大不正がない限り、規約違反に対しては黙認する傾向にあります。契約上、是正指導の義務があるものの 1、その執行は本質的に

リアクティブ(顧客の報告に依存)なものに留まり、抑止力は限定的です。

IV. B. 消費者の行動変容と慣習の受け入れ

加盟店規約違反が常態化するもう一つの要因は、顧客側の行動変容です。ニュース記事が指摘するように、多くのユーザーは「わざわざ規約違反を伝えない」選択をします。これは、少額決済(ランチなど)において、時間を割いてカード会社に通報したり、店員と対立したりする労力が、その行為がもたらす利益(カード利用の権利確保)に見合わないためです。

ユーザーが利便性を優先し、店の事情を斟酌して規約違反を許容することで、違反行為は社会的に容認された慣習として定着します。顧客が事実上の監視機能を果たさない結果、能動的な取り締まりを行わない決済事業者と、コスト回避のために違反を行う加盟店の間で、違反を温存する均衡点(Equilibrium of Turning a Blind Eye)が確立されてしまいます。

IV. C. 決済プロセスにおける旧態依然とした側面

また、記事が言及している、緑色やピンク色の紙の明細書(クレジット売上票)が依然として残っているという事実は、日本の決済プロセスの一部が古い慣習や紙ベースの非効率性に依存し続けていることを象徴しています。欧米市場ではデジタルレシートへの移行が進む中、こうした紙ベースの慣行は、全体のデジタル化・効率化の遅れを示しており、これが手数料構造の透明性の低さや、顧客体験の旧態化にも影響を及ぼしている可能性があります。

V. 業界全体の透明性と今後の方向性

V. A. 透明性向上の国際的潮流と日本市場への影響

クレジットカード決済手数料の基盤となるIRF(インターチェンジフィー)について、Mastercard、Visa、Union Payといった国際カードブランドが標準料率の公開を進めている国際的な潮流は、日本市場においても手数料構造の透明性を高める大きな契機となり得ます 3。

手数料構造の透明化は、アクワイアラー間での健全な競争を促進し、結果として中小店舗に対するMDRの引き下げ圧力として機能することが期待されます。IRFはイシュア(カード発行会社)の収益構造の根幹をなしますが、その標準料率が公開されることで、手数料の価格設定における不透明性が解消され、コスト構造の適正化に向けた議論が進展する可能性があります。

V. B. 政策介入の必要性と中小店舗の要望

現在、キャッシュレス決済推進の成功を阻害している要因は、利用者側の利便性ではなく、コストを負担する加盟店側の持続可能性の欠如です。調査結果に基づき、中小店舗の6割以上が、経営圧迫を緩和するための政府支援、特に「小規模店舗優遇制度」や「手数料上限規制」の導入を強く求めている実態は無視できません 5。

規約違反問題の解決は、単に契約執行を強化するだけでは達成が困難です。加盟店が生存のために差別的取扱いをせざるを得ないという経済的動機を根本的に弱めるには、規制当局による構造的な介入が不可欠です。欧州連合(EU)で実施されたインターチェンジフィー規制(IFR)のように、IRFやMDRに対して上限を設定することは、中小店舗の経済的負担を軽減し、規約違反という形で現れる負の慣習を解消するための最も効果的な手段と考えられます。

VI. 結論と提言:実情の改善に向けたロードマップ

VI. A. 規約違反の構造的要因の総括

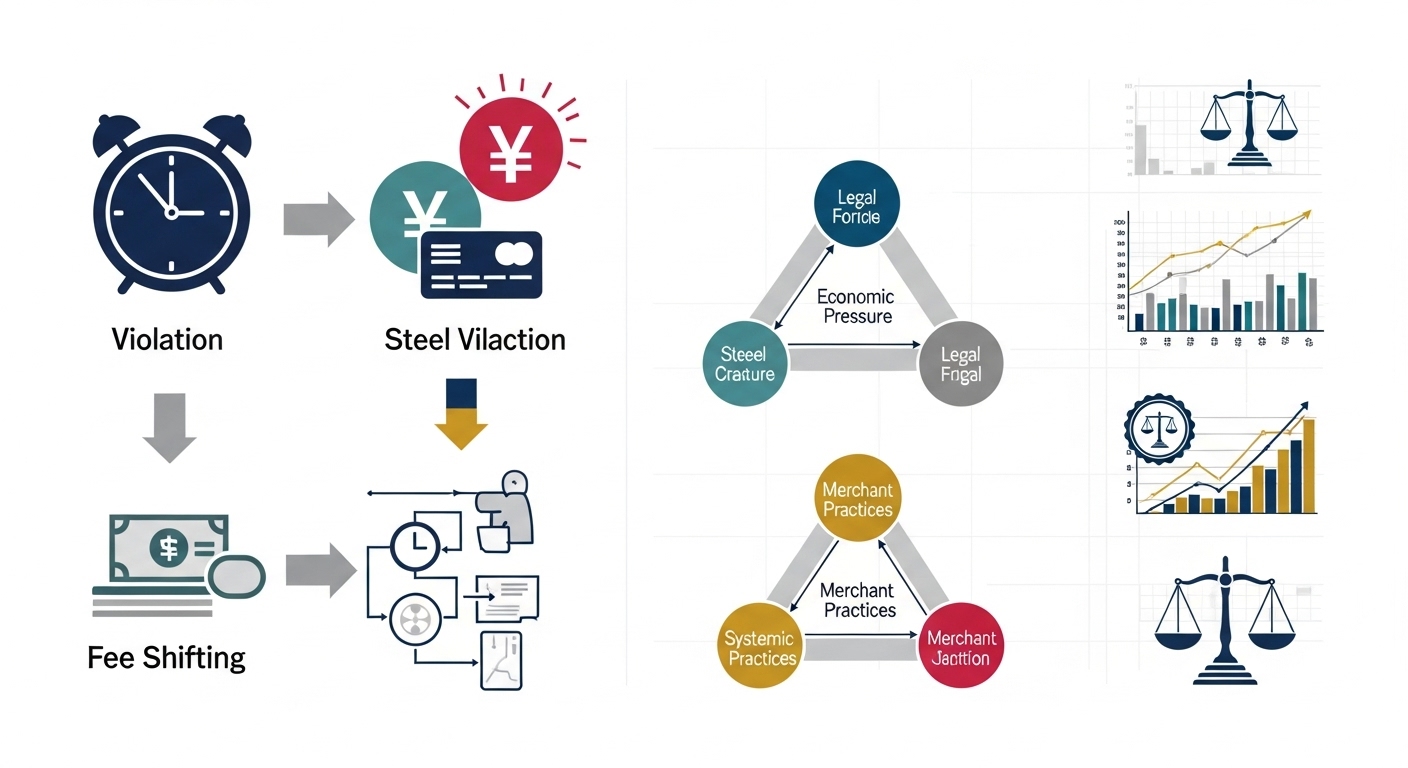

クレジットカード加盟店規約違反が公然たる慣習として残存する背景には、以下の三つの構造的要因が複合的に作用していると結論付けられます。

- 経済的必然性: 中小店舗、特に薄利多売の飲食店において、高止まりするMDR(加盟店手数料)が経営を圧迫し、手数料の回避や顧客への転嫁(差別的取扱い)が、事業継続のための生存戦略として選択されている 5。

- 法的空白と執行の依存: 決済手数料の顧客負担(サージチャージ)を明示的に禁止する法律が存在しないため 2、抑止力が弱く、執行が私的契約(加盟店規約)に依存している。

- 執行の慣性: 決済事業者(アクワイアラー)が取引量維持を優先し、規約違反に対する能動的な監査や指導を怠り、顧客通報に依存するリアクティブな是正指導に留まっている 1。

この結果、加盟店はコスト回避のために違反し、顧客は利便性のために報告を避け、決済事業者は取引量維持のために見て見ぬふりをするという、三者間の相互作用によって、規約違反の構造的な慣性が確立されています。

構造的な慣性が残存するメカニズム

| 主体 | 動機 (インセンティブ) | 規約違反に対する行動 | 結果としての影響 |

| 加盟店(中小企業) | 利益率確保、コスト回避 | 利用制限、手数料転嫁(生存戦略)5 | 規約違反の公然化 |

| 消費者(客側) | 衝突回避、手間の回避 | 規約違反の報告をしない(慣習の受け入れ) | 執行機関の監視機能の低下 |

| 決済事業者 | 取引量維持、コスト抑制 | 能動的取り締まりを避け、是正指導はリアクティブに留める 1 | 規約違反が定着し、ネットワークの信頼性低下 |

VI. B. 提言:実情の改善に向けた多層的なロードマップ

この構造的な問題を解決し、キャッシュレス決済の健全な普及を達成するためには、以下の多層的なアプローチを組み合わせたロードマップが必要です。

1. 規制当局・政府への提言(経済構造の是正)

規約違反の根本原因である経済的圧力を解消するため、法律に基づく手数料構造の是正を検討することが急務です。具体的には、小規模店舗を対象としたインターチェンジフィー(IRF)の優遇料率を設定するか、国際的な動向を参考にMDRの上限規制を導入することで、中小店舗の経済的負担を抜本的に軽減すべきです。これにより、加盟店が差別的取扱いを行う経済的動機自体を弱体化させることが可能となります 5。

2. 決済事業者(アクワイアラー)への提言(執行体制の強化)

決済事業者は、取引量維持の短期的な利益よりも、ネットワーク全体の信頼性維持を優先する必要があります。

- 能動的監査の導入: 顧客からの通報を待つリアクティブな体制から脱却し、覆面調査員(ミステリーショッパー)の活用など、能動的な監査体制を導入し、定期的に現場の規約遵守状況を確認すべきです 1。

- 契約解除リスクの実行: 規約違反が発覚し、是正指導にもかかわらず改善が見られない加盟店に対しては、加盟店規約に基づき契約解除(サービス利用停止)のリスクを例外なく実行する体制を構築する必要があります 2。このリスクが抑止力として機能することで、慣習化を防ぎます。

3. 加盟店・業界団体への提言(コンプライアンスの強化)

中小店舗に対し、決済手数料の顧客転嫁や利用制限が、短期的な利益確保に繋がっても、長期的には決済事業者との契約解除という形で事業継続性への重大な脅威となることを正確に理解させるための教育プログラムを強化する必要があります。法的違法性がないとしても、契約上の義務違反は、キャッシュレス決済の基盤を失うリスクに直結するからです。

コメント