地殻変動するゴルフクラブ市場 – PING台頭の背景

かつて、世界のゴルフクラブ市場はテーラーメイドとキャロウェイという二つの巨人が支配する「2強時代」が長く続いていた。両社は革新的なテクノロジーと大規模なマーケティング投資を武器に、業界の話題を独占し、プロツアーからアマチュア市場まで絶大な影響力を誇ってきた。しかし、2020年代に入り、その勢力図は静かに、しかし確実に塗り替えられつつある。本稿の主題であるPINGが、驚異的な成長を遂げ、この2強体制に風穴を開けたのだ。ユーザーから寄せられた「なぜ今PINGが売れているのか?」という素朴な疑問は、現代のゴルフ市場における最も重要な変化の本質を突いている。

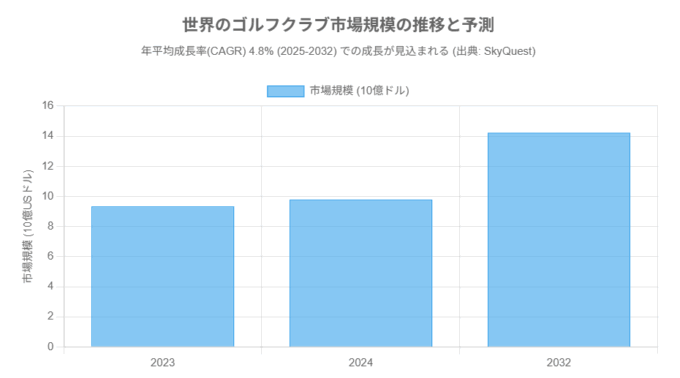

この地殻変動の背景には、市場全体の追い風が存在する。2020年のCOVID-19パンデミックは、奇しくも世界的なゴルフブームの引き金となった。屋外で楽しめるスポーツとしての価値が見直され、多くの新規ゴルファーが誕生。特に若年層や女性といった新しい層の参入が目立ち、ゴルフ人口は劇的に増加した。米国のゴルフ関連データを調査するNational Golf Foundation (NGF)によると、パンデミック前の5年間(2015-19年)の平均と比較して、ゴルフのラウンド数は10%以上も高い水準で推移している。さらに、IBISWorldのレポートは、2016年以降、ゴルフへの参加が30%も急増したと指摘している。この市場全体の拡大は、既存の勢力図を揺るがし、新たな戦略を持つブランドが躍進する絶好の機会を生み出したのである。

本レポートでは、この大きな潮流の中でPINGがどのようにしてゴルファーの心を掴み、販売実績を伸ばしてきたのかを、2016年から2025年に至るまでの期間に焦点を当てて徹底的に解剖する。その成功は単一のヒット商品によるものではなく、製品哲学、顧客との関係構築、マーケティング、そして未来への投資といった複数の戦略が有機的に絡み合った結果であることを、具体的なデータと事例を基に明らかにしていく。

核心分析:PING躍進を支える5つの戦略的要因

PINGの躍進は、一夜にして成し遂げられたものではない。それは、創業以来の哲学を現代の市場環境に合わせて進化させ、5つの戦略的要因を粘り強く、かつ一貫して実行してきた成果である。ここでは、その5つの要因を一つずつ深掘りし、PINGがどのようにして競合との差別化を図り、ゴルファーからの絶大な信頼を勝ち得たのかを分析する。

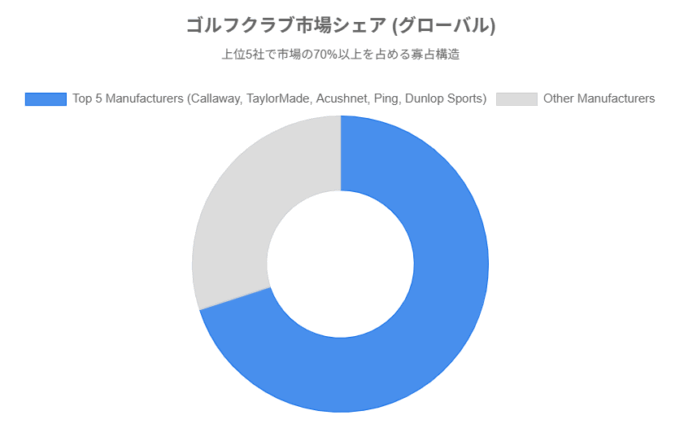

世界のゴルフクラブ市場における主要メーカーのシェア集中。上位5社で70%以上を占める寡占状態が競争を激化させている。(データソース: QYResearch)

1. 「誰にでもやさしい」を科学する、揺ぎない製品開発哲学

PINGの強さの根源は、創業者カーステン・ソルハイムが1959年に自宅のガレージで最初のパターを作った時から変わらない、「ゴルファーを助ける」という哲学にある。特に、プロのような完璧なスイングができない大多数のアマチュアゴルファーが直面する「ミスヒット」をいかに許容し、安定した結果をもたらすか、という「寛容性(Forgiveness)」の追求は、PINGの製品開発における絶対的な柱となっている。多くのゴルファーがPINGのクラブに対して抱く「やさしい」「ミスに強い」というイメージは、この一貫した哲学の賜物である 。

この哲学は、単なる精神論ではなく、最先端のエンジニアリングによって具現化されている。近年の成功を象徴するGシリーズ(G430、そして2025年モデルのG440)には、その思想が色濃く反映されている。例えば、MyGolfSpyの詳細なレビューによると、G440ドライバーでは、クラウン部分に軽量なカーボン素材を使用する「Carbonfly Wrap」を全モデルに採用。これにより生まれた3グラムの余剰重量をヘッドの低く深い位置に再配置することで、PING史上最も低い重心位置を実現した。さらに、「Free Hosel Design」と呼ばれるホーゼル内部の構造を工夫することで4グラムを軽量化。これらの技術革新によって生まれた合計9グラムもの余剰重量が、ヘッドの慣性モーメント(MOI)を高め、オフセンターヒット時でもヘッドがブレにくく、飛距離と方向性のロスを最小限に抑えるという、究極の寛容性を生み出しているのだ。

2025年モデルのPING G440 LSTドライバー。Carbonfly Wrapなどの最新技術により、ブランド史上最も低い重心位置を実現し、寛容性を最大化している

2025年モデルのPING G440 LSTドライバー。Carbonfly Wrapなどの最新技術により、ブランド史上最も低い重心位置を実現し、寛容性を最大化している

また、アイアンにおいてもその哲学は一貫している。かつてGMaxアイアンで採用された「COR-Eyeテクノロジー」は、フェースの柔軟性を高めてボール初速を向上させる画期的な技術だった 。これは、フェース全体をたわませることで、芯を外した時でも飛距離の落ち込みを少なくするという、まさに寛容性を追求した技術である。このように、PINGは常にアマチュアゴルファーのスコアメイクに直接貢献する技術を優先的に開発してきた。

このアプローチは、競合他社との明確な差別化に繋がっている。テーラーメイドがカーボンフェース(ステルスシリーズ)に代表される「飛距離性能の最大化」をブランドの旗印とし、キャロウェイがAI(人工知能)による設計を前面に押し出し「テクノロジーによる革新」をアピールする中で、PINGは「安定性」と「一貫性」という独自のポジションを確立した。ゴルファーがコースで最も頼りにするのは、一発の最大飛距離よりも、平均飛距離の安定と、狙った場所にボールを運べる「信頼性」である。PINGはこの本質的なニーズに応え続けることで、派手さはないが、長く付き合える相棒としてゴルファーに選ばれているのである。

2. ゴルファー一人ひとりに寄り添う「フィッティング文化」の深化

PINGの成功を語る上で絶対に欠かせないのが、「カスタムフィッティング」である。「自分のスイングは指紋のようなもの。唯一無二だ」という思想のもと、PINGはゴルファー一人ひとりの体格やスイング特性に合わせてクラブを最適化することの重要性を、業界のどこよりも早く提唱し、実践してきたパイオニアだ。1972年に導入された、ライ角を色で見分ける「カラーコードシステム」はその象徴であり、フィッティングを単なる販売手法ではなく、ブランドの根幹をなす文化として定着させた 。

このフィッティング文化は、デジタル時代においてさらなる深化を遂げている。その最たる例が、ショット追跡センサーで知られるArccos社との提携によって生まれた「My Game Insights」というサービスだ。PINGのクラブを購入したゴルファーは、Arccosのセンサーを使って実際のラウンドデータを記録できる。すると、PINGの会員サイト「PING Nation」上で、そのデータが分析され、「ドライバーの打球は左右どちらに曲がる傾向があるか」「アイアンの番手間の飛距離ギャップは適切か」といった、ツアープロが受けるようなレベルのパーソナライズされた分析レポートを受け取ることができる 。これは、クラブを販売して終わりではなく、購入後もゴルファーの上達に寄り添い、継続的な関係を構築しようとするPINGの姿勢の表れである。

壁一面に並ぶ多種多様なシャフト。PINGのフィッティングスタジオでは、ゴルファー一人ひとりに最適な一本を見つけ出すための膨大な選択肢が用意されている

フィッティングがもたらす価値は、単に最適なクラブが手に入ることだけではない。専門のフィッターと対話し、弾道測定器のデータを基に自分に合ったスペックを探していくプロセスそのものが、ゴルファーにとって特別な「体験」となる。この体験を通じて、ゴルファーは製品への理解を深め、なぜそのクラブが自分にとって最適なのかを納得して購入することができる。この納得感が、高い顧客満足度とブランドへの強い忠誠心(ロイヤルティ)を生み出す源泉となっている。cpg.golfの記事が指摘するように、質の高いフィッティングは顧客との一対一の関係を築き、信頼とロイヤルティを育み、結果としてリピート購入に繋がるのである。競合他社もフィッティングの重要性を認識しているが、PINGのようにそれをブランド文化の中心に据え、数十年にわたってシステムを磨き上げてきた企業は他にない。この歴史と文化の深化こそが、PINGの揺るぎない競争優位性となっている。

3. デジタル時代の新たな顧客接点とコミュニティ戦略

伝統的にPINGは、製品の品質とフィッティング文化を強みとし、派手な広告よりも口コミや地道なディーラーとの関係構築を重視してきた。しかし、近年の躍進の裏には、デジタルマーケティングへの本格的な戦略転換がある。特に欧州市場での成功事例を見ると、その変化は明らかだ。Williams Commerceによるケーススタディによれば、PING EuropeはSEO(検索エンジン最適化)やPPC広告(Google Ads)といったデジタル施策を本格的に導入。これにより、これまでアプローチが難しかった女性ゴルファーのような、十分に開拓されていなかった顧客層へのリーチに成功した。2023年4月に開始されたGoogle Adsキャンペーンでは、わずか2ヶ月で広告費用対効果(ROAS)が475%に達し、顧客獲得単価(CPA)は半減するなど、目覚ましい成果を上げている。

さらにPINGは、単に広告で新規顧客を獲得するだけでなく、顧客との長期的な関係を築くためのコミュニティ戦略にも力を入れている。その中核となるのが、会員制プログラム「PING Nation」である 。ユーザーは購入したクラブを登録することでメンバーとなり、注文追跡や限定コンテンツへのアクセスといった特典を得られる。これは、顧客を単なる「購入者」から、ブランドと繋がりを持つ「ファン」へと昇華させるための重要な仕組みだ。前述の「My Game Insights」のように、PING Nationを通じて収集された顧客データは、パーソナライズされたコミュニケーションやサービス提供に活用され、顧客エンゲージメントをさらに深めている。

この戦略の巧みさは、オンラインとオフラインの体験をシームレスに連携させている点にある。ゴルファーは、まずオンラインで新製品の情報を収集し、レビューを読む(デジタルマーケティング)。次に、その情報をもとに店舗を訪れ、専門的なフィッティングを受ける(オフライン体験)。そして購入後は、PING Nationにクラブを登録し、Arccosのデータを通じて自分のプレーを分析し、改善のためのヒントを得る(オンラインでの継続的エンゲージメント)。このように、顧客との接点を点ではなく線、さらには円で捉え、デジタルを駆使してブランドとの関係性を継続的に強化していくサイクルを構築したことが、現代の消費者の心を掴む上で極めて効果的に機能しているのである。

4. 新時代のゴルフシーンを見据えた大胆なマーケティング投資

伝統と実直さを重んじるイメージの強いPINGだが、近年のマーケティング戦略は驚くほど大胆かつ戦略的だ。その最も象徴的な動きが、2025年4月に発表されたLIV Golfチーム「Torque GC」とのスポンサー契約である 。サウジアラビアの政府系ファンドが支援するLIV Golfは、従来のPGAツアーのあり方に一石を投じる存在としてゴルフ界に激震をもたらした。多くの伝統的なブランドがLIVとの関わりに慎重な姿勢を見せる中、PINGはキャロウェイに続き、大手メーカーとしてはいち早くチームスポンサーシップに踏み切った。これは、変化するゴルフ界の新しい潮流を的確に捉え、新たなファン層へブランドをアピールするための極めて戦略的な一手と言える。

この契約の独自性は、単にLIVに参入したことだけではない。従来の「トッププロ個人」との契約が主流だったゴルフ界において、「チーム」全体をスポンサードするという新しいアプローチを採用した点にある。Torque GCは、キャプテンのホアキン・ニーマン(チリ)をはじめ、ミト・ペレイラ(チリ)、セバスチャン・ムニョス(コロンビア)、カルロス・オルティス(メキシコ)という、全員がラテンアメリカ出身の選手で構成されている。PINGはこのチームを支援することで、急成長するラテンアメリカ市場への強力なアピールが可能になるだけでなく、チームとしての物語性や一体感をマーケティングに活用できる。Golf.comが指摘するように、この動きはプロゴルフのビジネスモデルそのものを変える可能性を秘めている。

そして、この投資は早速大きな成果を生んでいる。長年のPING契約プロであるホアキン・ニーマンは、2025年シーズンにPINGの最新モデル「G440」ドライバーを手にLIV Golfで複数回優勝。その活躍は、PING製品の優れた性能を世界の舞台で証明し、ブランドの認知度を飛躍的に高める最高の広告となっている 。伝統的なPGAツアーのファン層を維持しつつ、LIV Golfが惹きつける新しい世代のファンにもリーチする。この両面作戦は、PINGが未来のゴルフ市場で確固たる地位を築くための、非常に計算された戦略なのである。

5. 未来への投資:ジュニア育成とサステナビリティへの貢献

PINGの戦略は、目先の売上や市場シェアだけでなく、ゴルフというスポーツの未来を見据えた長期的な視点に基づいている。その核心が、次世代ゴルファーの育成と、企業の社会的責任(CSR)としてのサステナビリティ(持続可能性)への取り組みである。

ジュニア育成において、PINGは業界でも際立ったコミットメントを示している。2025年には英国で「PING Junior Golf Tour」を立ち上げ、ジュニアゴルファーが競技に親しむ機会を全国規模で提供 。これは、単なる慈善活動ではなく、未来の顧客基盤を築くための戦略的投資だ。さらに、高性能なジュニア用クラブ「Prodi G」シリーズの開発にも力を入れている。このシリーズは、大人のクラブと同じ技術を取り入れつつ、ジュニアの成長に合わせてスペックを調整できるのが特徴で、子供たちがゴルフの楽しさを最大限に体験できるよう設計されている 。幼い頃から質の高いPINGの製品に触れることで、自然とブランドへの親近感や信頼感が醸成される。これは、数十年先を見据えた、極めて効果的なブランド構築戦略と言える。

同時に、PINGは環境問題への取り組みも強化している。現代の消費者は、製品の性能や価格だけでなく、その企業が環境や社会に対してどのような姿勢を持っているかを重視する傾向が強い。PINGはこの変化に対応し、具体的なアクションを起こしている。例えば、Golf Business Newsによると、PINGの欧州本社では、屋上に655枚ものソーラーパネルを設置。これにより年間250,000Kwhの電力を生み出し、事業運営に必要なエネルギーの7割以上を再生可能エネルギーで賄っている。また、自社の環境方針として、汚染の防止を含む環境保護、従業員の安全衛生、そしてEHS(環境・健康・安全)パフォーマンスの継続的な改善を掲げ、具体的な目標を設定して取り組んでいる 。

これらの活動は、直接的な売上にはすぐ結びつかないかもしれない。しかし、ゴルフというスポーツ全体の発展に貢献し、地球環境への配慮を怠らない企業であるというメッセージは、ブランドへの「信頼」と「共感」を育む上で計り知れない価値を持つ。製品の性能だけでなく、企業としての姿勢も含めてブランドを選ぶ。そんな現代の消費者にとって、PINGのこうした未来への投資は、非常に魅力的に映るのである。

競合分析:2強(テーラーメイド・キャロウェイ)との比較で見るPINGの独自性

PINGの躍進をより深く理解するためには、長年市場を牽引してきたテーラーメイド、キャロウェイとの比較が不可欠である。この3社は「ビッグ3」として市場をリードする存在だが、その戦略とブランドイメージは大きく異なる。ここでは、テクノロジー、マーケティング、ブランドイメージの3つの側面から、PINGの独自性を浮き彫りにする。

世界のゴルフクラブ市場規模の予測。継続的な成長が見込まれる市場で、各社は独自の戦略でシェア獲得を目指す。(データソース: SkyQuest Technology Consulting)

テクノロジー戦略の比較

「There is intense competition among the major industry players, like Callaway, Titleist, TaylorMade, Ping, and more that leads to continuous innovation and efforts to steal away market share.」

— Topgolf Callaway Brands, Corp. Strategic Analysis (2024)

- PING:安定性と寛容性を追求する「実用主義イノベーション」

PINGの技術開発は、常に「アベレージゴルファーをいかに助けるか」という問いから出発する。G440ドライバーの低・深重心化技術や、ミスヒット時の寛容性を高めるフェース設計は、その典型だ。彼らのイノベーションは、最大飛距離を数ヤード伸ばすことよりも、平均的な飛距離のばらつきを抑え、スコアメイクに直結する「一貫性」を提供することに主眼が置かれている。これは、ゴルファーがコースで直面する現実的な課題を解決しようとする「実用主義」に基づいたアプローチである。 - テーラーメイド:飛距離を最大化する「破壊的イノベーション」

テーラーメイドは、常に業界の常識を覆すような「破壊的」なテクノロジーで市場をリードしてきた。メタルウッドの誕生から、近年のステルスシリーズで採用されたカーボンフェースまで、彼らの最大の関心事は「ボール初速をいかに上げるか」「飛距離をいかに伸ばすか」にある。MyGolfSpyのブランド認知度調査では、「イノベーション」の項目で他社を圧倒しており、その先進的なイメージはゴルファーに広く浸透している。 - キャロウェイ:AIが導く「データ駆動型イノベーション」

キャロウェイは、スーパーコンピューターとAI(人工知能)をクラブ設計に導入することで、独自の地位を築いた。AIは何万回ものシミュレーションを通じて、人間では考えつかないような複雑なフェース形状(Flash Face)や内部構造を導き出す。これにより、ボールスピードと寛容性という、時に相反する性能を高いレベルで両立させることを目指す。これは、膨大なデータを基に最適解を求める「データ駆動型」のアプローチであり、テクノロジー企業としての側面を強く打ち出している。

マーケティング戦略の比較

- PING:フィッティング文化とコミュニティを核とした「ボトムアップ型エンゲージメント」

PINGのマーケティングの根幹は、一人ひとりのゴルファーとの直接的な関係構築にある。フィッティングを通じて顧客の信頼を得て、購入後もデジタルツールで繋がり続ける。これは、顧客一人ひとりを起点としてブランドへの愛着を育んでいく「ボトムアップ型」のアプローチだ。LIV Golfチームとの契約も、特定のスター選手に依存するのではなく、チームというコミュニティを応援する形をとっており、この思想と一貫している。 - テーラーメイド/キャロウェイ:スーパースターを中心とした「トップダウン型インフルエンス」

対照的に、テーラーメイドとキャロウェイは、世界のトッププロとの契約をマーケティング戦略の中核に据えている。テーラーメイドにはタイガー・ウッズやローリー・マキロイ、キャロウェイにはジョン・ラームといった、ゴルフ界のアイコン的存在が名を連ねる。彼らが試合で勝利し、製品の性能をアピールすることで、ブランドの権威性を高め、アマチュアゴルファーの購買意欲を刺激する。これは、頂点から市場全体へと影響を及ぼす「トップダウン型」の戦略である。

ブランドイメージの比較

- PING:「質実剛健」「エンジニア集団」「信頼」

創業以来のエンジニアリング主導の文化から、「質実剛健」で「信頼できる」というイメージが定着している。派手さはないが、ゴルファーの悩みに真摯に向き合う誠実なブランドとして認識されている。製品の組み立てをアリゾナ州フェニックスの自社工場で行っていることも、その品質へのこだわりを象徴している 。 - テーラーメイド:「先進的」「スタイリッシュ」「飛距離」

常に新しいテクノロジーを市場に投入し続けることから、「先進的」で「クール」なイメージを持つ。特にドライバーの飛距離性能に関しては、多くのゴルファーから絶大な支持を得ている。デザイン性も高く、スタイリッシュなゴルファーに好まれる傾向がある。 - キャロウェイ:「テクノロジー」「総合力」「革新」

AI設計のイメージが強く、「テクノロジー」主導のブランドとして知られる。クラブだけでなく、ボール(Chrome Soft)やアパレル、さらにはゴルフ練習場施設(Topgolf)まで手掛ける総合力も特徴。幅広いゴルファー層に対応する製品ラインナップを持ち、「革新的」でありながらもバランスの取れたブランドと見なされている。

結論:なぜPINGは選ばれるのか? – 「信頼」と「共感」を勝ち取った現代の勝者

本レポートで分析してきたように、PINGの近年の目覚ましい躍進は、単一のヒット商品や偶然の産物によるものではない。それは、①「誰にでもやさしい」を科学する揺るぎない製品哲学、②一人ひとりに寄り添うフィッティング文化の深化、③デジタルを駆使した新たな顧客接点とコミュニティ戦略、④新時代のゴルフシーンを見据えた大胆なマーケティング投資、そして⑤未来への投資としてのジュニア育成とサステナビリティへの貢献、という5つの戦略的要因が、長年にわたり有機的に連携し、強力な相乗効果を生み出した必然の結果である。

PINGの強さの本質は、創業以来の「ゴルファーに寄り添う」という不変の哲学を、決して時代遅れのものとせず、むしろデータ、AI、デジタルコミュニティといった現代のツールを用いて再定義し、あらゆる企業活動において一貫して実行した点にある。彼らは、最大飛距離という分かりやすい指標を追い求めるのではなく、アベレージゴルファーがスコアを改善するための「信頼性」という価値を提供し続けた。そして、フィッティングという対話を通じて、その価値を一人ひとりのゴルファーに「体験」として届けたのだ。

このアプローチは、奇しくも現代の消費者が求める価値観と完全に合致していた。情報過多の時代において、消費者は派手な宣伝文句よりも、自分に本当に合った、信頼できる製品を求めている。一方的な情報発信よりも、ブランドとの双方向の繋がりや、その姿勢への「共感」を重視するようになっている。PINGの誠実で、一貫性のあるアプローチは、まさにこの時代の要請に応えるものだった。フィッティングで得られるパーソナルな体験、購入後も続くデータを通じたサポート、そしてゴルフ界全体への貢献という姿勢。これらすべてが、ゴルファーの心に深く響き、PINGを「ただの道具」から「信頼できるパートナー」へと昇華させたのである。

ゴルフ市場は、今後も参加者の多様化が進み、個々のニーズはさらに細分化されていくだろう。このような未来において、画一的な製品を大量に販売するモデルは限界を迎え、一人ひとりのゴルファーに最適解を提供しようとするPINGの戦略は、その価値をさらに高めていくに違いない。2強時代に終止符を打ち、新たなリーダーの一角として確固たる地位を築いたPING。その成功物語は、製品の性能だけでなく、「信頼」と「共感」こそが現代のビジネスにおける最強の武器であることを、私たちに教えてくれる。

コメント