1990年代音楽番組の再生と革新

1989年、長らく愛され続けた象徴的な音楽番組が相次いで終了しました。一つの時代の終焉を告げる出来事でしたが、1990年代に入ると、まるで不死鳥のように新たな音楽番組が数多く誕生しました。バブル経済の崩壊という社会的激変の中で、音楽番組は従来の枠組みを超えて進化を遂げたのです。

この時代の最大の特徴は、「J-POP」という言葉が生まれたことに象徴されるように、日本独自の音楽文化が確立されたことでした。ドラマのヒットとそのテーマソングの爆発的な人気、CDバブルと呼ばれるほどの音楽消費の活況、そしてカラオケブームによる「歌う文化」の浸透。これらすべてが音楽番組の多様化と質的向上を後押ししました。

トーク重視の番組ではアーティストの人間性に光を当て、ライブ重視の番組では音楽の本質を追求し、ランキング番組では音楽ビデオの映像美を楽しむ。さらには企画性に富んだカバー番組まで登場し、音楽の楽しみ方自体が多層化していきました。

なぜこの時代の音楽番組は、今なお多くの人々に愛され続けているのでしょうか。本稿では、1990年代音楽番組の黄金期を振り返り、その魅力と文化的意義を探求してみたいと思います。

序論:J-POP黄金期とテレビの輝き – なぜ今、90年代の音楽番組が求められるのか

1990年代。それは、日本の音楽史において紛れもない「黄金期」として記憶されている時代です。CDの売上は史上最高を記録し、ラジオ局J-WAVEから生まれた「J-POP」という言葉が一般に定着。ミリオンセラーが日常の風景となり、音楽は社会現象を巻き起こすほどの力を持っていました。その熱狂の中心にいたのが、テレビの音楽番組でした。毎週決まった時間にブラウン管の前に座れば、そこには最新のヒットチャート、憧れのアーティストの生演奏、そして普段は見られない素顔がありました。音楽番組は、ヒット曲が生まれる現場であり、それを全国のお茶の間に届ける最大の原動力だったのです。

時を経て2025年となった現在でも、「復活してほしい音楽番組」といった類のランキングでは、90年代に放送された番組群が常に上位を独占します。ストリーミングサービスでいつでもどこでも音楽に触れられる現代において、なぜ私たちは過去の、しかも毎週の放送を心待ちにしなければならなかった時代のテレビ番組に、これほどまでに強い郷愁と魅力を感じるのでしょうか。あの時代の音楽番組は、一体何が特別だったのか?

本稿では、ユーザーの皆様の要望にお応えし、1990年代に放送された主要な全国ネットの音楽番組を、放送局や司会者といった基本情報と共にリストアップします。しかし、単なる番組紹介に留まることはありません。当時の社会・経済・文化的背景を深く掘り下げ、番組のスタイル、ヒット創出のメカニズム、そして視聴者との関係性を多角的に分析することで、90年代音楽番組が放っていた熱狂の正体を解き明かすことを目指します。

1990年代を象徴する主要音楽番組リスト

1990年代は、80年代の『ザ・ベストテン』に代表されるランキング番組の時代が終わりを告げ、より多様で個性的な音楽番組が次々と誕生した時代でした。お笑い芸人が司会を務めるバラエティ色の強い番組から、本格的なライブパフォーマンスを追求する番組まで、各局が特色を競い合いました。以下に、この時代を象徴する主要な音楽番組を、当時のテレビ欄を眺めるような気持ちでご覧ください。

| 番組名 | 放送局 | 主な司会者 | 放送期間 |

|---|---|---|---|

| 『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』 | フジテレビ | ダウンタウン(浜田雅功、松本人志) | 1994年 – 2012年 |

| 『ポップジャム』 | NHK | 本木雅弘、森口博子、爆笑問題など(時期により変動) | 1993年 – 2007年 |

| 『うたばん』 | TBS | 石橋貴明(とんねるず)、中居正広 | 1996年 – 2010年 |

| 『THE夜もヒッパレ』 | 日本テレビ | 三宅裕司、中山秀征、赤坂泰彦など | 1995年 – 2002年 |

| 『ミュージックステーション』 | テレビ朝日 | タモリ | 1986年 – 現在 |

| 『COUNT DOWN TV』 | TBS | CGキャラクター | 1993年 – 現在 |

| 『ときめき夢サウンド』 | NHK | いしだあゆみ、デーブ・スペクター | 1994年 – 1997年 |

キーポイント

このリストから、民放各局が独自の看板音楽番組を立ち上げ、激しい視聴率競争を繰り広げていたことがわかります。特に、フジテレビ、TBS、日本テレビがそれぞれバラエティ要素の強い番組を投入し、NHKは公開収録のライブ番組で差別化を図るなど、各局の戦略の違いが明確に見て取れます。

番組スタイル別分析:多様化したフォーマットとそれぞれの魅力

90年代の音楽番組の豊かさは、そのフォーマットの多様性にありました。単に歌を披露するだけでなく、各番組が独自の切り口で音楽の魅力を伝えようと工夫を凝らしていました。ここでは、番組を大きく4つのスタイルに分類し、それぞれの成功要因と音楽シーンへの貢献を分析します。

トーク&バラエティ型:アーティストの「素顔」を引き出す

該当番組: 『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』、『うたばん』

このスタイルの最大の革新性は、ダウンタウンやとんねるずといった、当代きってのお笑い芸人を司会に起用した点にあります。彼らはアーティストを「聖域」の存在として扱うのではなく、一人の人間として容赦なくいじり、ツッコミを入れることで、それまでの音楽番組では決して見られなかった「素顔」を引き出しました。

『HEY!HEY!HEY!』では、浜田雅功の強烈なツッコミと松本人志のシュールなボケが、アーティストの意外なキャラクターを開花させました。一方、『うたばん』では、石橋貴明と中居正広の絶妙なコンビネーションが、モーニング娘。の保田圭やEvery Little Thingの伊藤一朗(いっくん)といった「いじられキャラ」を生み出し、お茶の間の人気者へと押し上げました。

このトークの面白さは、普段は音楽に特別興味のない視聴者層をも惹きつける強力なフックとなりました。「ダウンタウンが出るから見る」という視聴習慣が、結果的にライト層の裾野を広げ、アーティストの知名度向上とCDセールスに直結するという、強力なエコシステムを構築したのです。

ライブパフォーマンス重視型:本物の「音」を届ける

該当番組: 『ポップジャム』、『ミュージックステーション』

トーク重視の番組とは対極に、アーティストの生演奏、すなわち「ライブ」の魅力を最大限に伝えることに注力したのがこのスタイルです。NHKの『ポップジャム』は、毎週渋谷のNHKホールから公開収録という形式をとり、観客の熱気と一体となった臨場感あふれるパフォーマンスを届けました。J-POPのヒット曲だけでなく、ロックバンドやブレイク前夜の新進気鋭のアーティストにも門戸を開き、多様な音楽性を紹介するプラットフォームとしての役割を担いました。

一方、テレビ朝日の『ミュージックステーション』は、生放送にこだわり続けることで、独特の緊張感と「何が起こるかわからない」というスリルを演出し、視聴者を惹きつけました。アーティストにとっては、ごまかしの効かない真剣勝負の場であり、自身のパフォーマンス力を全国に知らしめるための重要な舞台でした。これらの番組は、アーティストが持つ本来の音楽的な実力や魅力を、ストレートに視聴者に届けることに貢献しました。

NHKホールからの公開収録など、本格的なパフォーマンスを届けた『ポップジャム』のような番組

ランキング・情報型:ヒットの「可視化」とMVの重要性

該当番組: 『COUNT DOWN TV』

1989年に『ザ・ベストテン』が終了し、本格的なランキング番組が不在だった時代に登場したのが、TBSの『COUNT DOWN TV』(CDTV)です。この番組の最大の特徴は、司会者に人間を起用せず、CGキャラクターが膨大なランキング情報をハイスピードで紹介していくという、当時としては極めて斬新なスタイルでした。

CDTVが音楽業界に与えた最も大きな影響は、ミュージックビデオ(MV)の価値を飛躍的に高めたことです。ランキング形式で次々と楽曲を紹介する構成上、楽曲のイメージを端的に伝えるMVは最適な放送素材でした。CDTVのようなチャート番組での露出は、視聴者への絶大なプロモーション効果を持ち、レコード会社は新曲リリースに合わせてMVを制作することが「当たり前」の工程となりました。これにより、MVは単なる映像作品から、楽曲のヒットを左右する重要な広告ツールへと変貌を遂げ、日本の映像クリエイターたちが腕を競う場としても活性化したのです。

企画・カバー型:音楽の「楽しさ」を再発見

該当番組: 『THE夜もヒッパレ』

日本テレビの『THE夜もヒッパレ』は、「最新ヒットチャートTOP10を、出演者がカバーして歌う」というユニークなコンセプトで人気を博しました。この番組の成功は、90年代に爆発的に普及したカラオケ文化と密接にリンクしています。プロの歌手やタレントが、時に原曲とは異なるアレンジでヒット曲を歌い上げる姿は、視聴者にとって「歌うことの楽しさ」や「楽曲の新たな魅力」を再発見する機会となりました。

番組は単なるカバー企画に留まらず、新たなスターを生み出す孵卵器としての機能も果たしました。番組内のユニットとして結成された「SPEED」が、後に国民的な人気グループへと成長したエピソードは、その象徴的な例です。『THE夜もヒッパレ』は、音楽を「聴く」だけでなく、「歌う」「楽しむ」という能動的な側面から捉え直し、視聴者の参加意識を巧みに刺激した番組でした。

時代背景:なぜ90年代の音楽番組は「黄金期」を築けたのか

90年代の音楽番組がこれほどの熱狂を生み出したのは、番組自体の魅力だけが理由ではありません。当時の日本社会、経済、そしてメディアを取り巻く特有の環境が、奇跡的な相乗効果を生み出していたのです。ここでは、その背景を4つの側面から深く掘り下げます。

CDバブル:音楽が最大のエンターテインメントだった時代

1990年代は、バブル経済が崩壊し「失われた10年」と呼ばれる景気低迷期に突入したにもかかわらず、音楽市場だけは驚異的な成長を続けました。この現象は「CDバブル」と呼ばれ、日本のレコード生産金額は1998年に約6,075億円という空前絶後のピークに達します。この特異な状況の背景には、若者文化の変化がありました。

インターネットもスマートフォンも存在しない時代、若者にとって最も手軽で身近なエンターテインメントが音楽でした。CDラジカセの普及やレンタルCDショップの拡大も後押しとなり、CDを購入し、友人と貸し借りすることが日常的なコミュニケーションの一部となっていました。音楽番組で紹介されるミリオンセラーは、単なるヒット曲ではなく、誰もが知っている「共通言語」であり、時代を象徴する社会現象として消費されていたのです。音楽番組は、この巨大な消費サイクルを駆動させる中心的なエンジンでした。

1990年代の音楽市場を支えた8cm CDシングル(短冊CD)。ミリオンセラーが次々と生まれた

メディアミックス戦略の頂点:テレビタイアップという「魔法」

90年代のヒット創出において、絶大な威力を発揮したのが「テレビタイアップ」です。トレンディドラマの主題歌やCMソングに起用されれば、その楽曲はミリオンセラーへの道を約束されたも同然でした。この「ヒットの方程式」は、テレビというマスメディアの影響力が頂点に達していた90年代ならではの現象です。

調査によれば、1990年代のヒット曲ランキングはドラマ主題歌が多数を占め、「人気ドラマ=ヒット曲」というプロセスが確立していました。例えば、『東京ラブストーリー』の主題歌、小田和正の「ラブ・ストーリーは突然に」や、『101回目のプロポーズ』のCHAGE and ASKA「SAY YES」は、いずれも200万枚を超えるダブルミリオンを記録し、社会現象となりました。

この構造において、音楽番組は決定的な役割を担っていました。ドラマやCMで楽曲に繰り返し触れ、認知度が高まった視聴者に対し、音楽番組がアーティスト本人のパフォーマンスやトークを届けることで、感情的な結びつきを深め、CD購入という最終的なアクションへと導く「最後のひと押し」となっていたのです。これは、テレビ局とレコード会社が織りなす、強力なメディアミックス戦略の完成形でした。

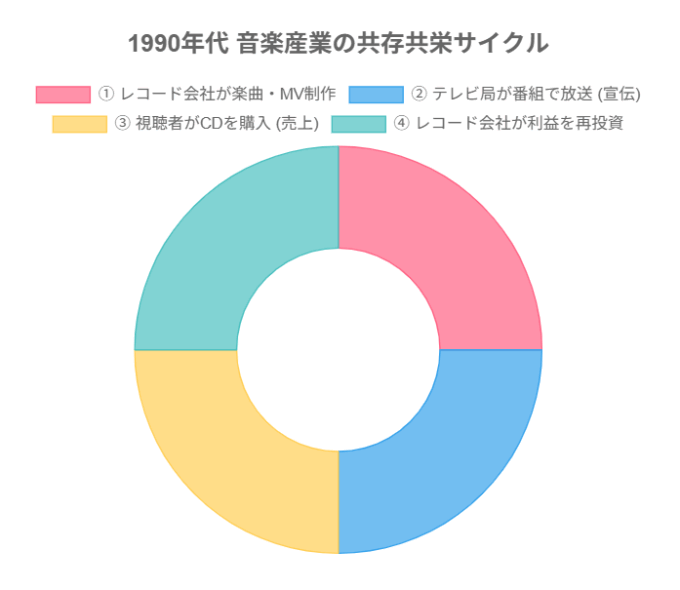

音楽産業のビジネスモデル:テレビ局とレコード会社の共存共栄

90年代の音楽番組の隆盛は、テレビ局とレコード会社が互いの利益を最大化する、強固なビジネスモデルに支えられていました。この共存共栄の関係は、以下のようなサイクルで機能していました。

- 原盤制作と宣伝費:レコード会社は、CDバブルによる潤沢な資金を元に、楽曲制作はもちろん、高品質なMVの制作にも多額の宣伝費を投じました。

- 放送コンテンツとしての活用:テレビ局、特に『COUNT DOWN TV』のようなチャート番組や、『スペースシャワーTV』のような音楽専門チャンネルは、これらのMVを魅力的な放送コンテンツとして活用しました。これにより、番組制作コストを抑えつつ、視聴者を惹きつけることができました。

- CDセールスへの貢献:音楽番組での大量露出は、CDの売上を直接的に押し上げ、レコード会社に莫大な利益をもたらしました。

- 利益の再投資:レコード会社はその利益を、次の新人アーティストの発掘や、さらなる楽曲・MV制作に再投資しました。

この好循環が、ミリオンセラーを連発する「ヒット工場」としての90年代音楽産業を支えていたのです。

視聴者文化の変化:カラオケと「自分も歌いたい」欲求

90年代の音楽文化を語る上で欠かせないのが、カラオケボックスの全国的な普及です。これにより、音楽は専門家が「聴かせる」ものから、一般の人々が「歌う」ものへと、楽しみ方が大きくシフトしました。音楽は、より能動的で参加型のエンターテインメントへと変化したのです。

この文化的な変化は、音楽番組のあり方にも影響を与えました。視聴者は、番組で好きなアーティストが歌う新曲を聴き、歌詞やメロディを覚え、週末に友人とカラオケで熱唱するという一連の行動様式を確立しました。『THE夜もヒッパレ』のような番組は、まさにこの「歌いたい」という視聴者の欲求に応えるものでした。音楽番組は、単なる情報源ではなく、視聴者の日常的な音楽体験と直結し、その参加意識を刺激することで、音楽をより身近な存在にしていたのです。

結論:1990年代音楽番組が現代に遺したもの

本稿で分析してきたように、1990年代の音楽番組は、単に楽曲を紹介するだけの存在ではありませんでした。それは、アーティストの人間的魅力を引き出す「ショーケース」であり、社会現象となるヒットを計画的に創出する「文化装置」であり、そして誰もが同じ歌を口ずさめた時代の空気を映し出す「鏡」でもありました。トーク、ライブ、ランキング、企画といった多様なフォーマットが、CDバブル、メディアミックス戦略、カラオケ文化といった時代背景と奇跡的に噛み合い、日本の音楽史に燦然と輝く「黄金期」を築き上げたのです。

ストリーミングとSNSが音楽消費の主戦場となった現代において、テレビというマスメディアが持っていたかつての圧倒的な影響力は失われました。ヒットの生まれ方も多様化し、もはや90年代のような「国民的ヒット曲」が生まれることは困難な時代です。しかし、だからこそ私たちは、あの時代の音楽番組に強烈な魅力を感じるのかもしれません。

「次に何が起こるか分からない生放送のドキドキ感。普段はクールなアーティストがお笑い芸人の前でタジタジになる意外性。そして、クラスの誰もが、会社の誰もが知っている歌を共有できた一体感。」

これらの体験は、アルゴリズムによって最適化されたプレイリストや、細分化されたコミュニティの中では得難いものです。1990年代の音楽番組が遺したものは、懐かしいヒット曲の数々だけではありません。それは、テレビを中心に日本中が音楽という一つの文化を共有できた時代の、幸福な記憶そのものなのです。その記憶は、デジタル化が進む現代の音楽コンテンツが、これからどこへ向かうべきかを考える上で、貴重なヒントを与えてくれているのかもしれません。

コメント