自分が生きてきたこの60年を日本のドラマで振り返ってみた。今回は2010年代に日本で放送されたテレビドラマを分析してみました。2010年代になるとSNSやYoutubeなどの普及によりテレビ離れが加速しました。私も視聴するのはドラマよりもニュースにシフトした時代でもあります。また、見逃した番組はTvreで視聴など、なにがなんでもリアルタイムで見るということがなくなってきました。

今は動画配信サービスが普及し、あらゆる時代のコンテンツに容易にアクセスできるようになったので、もう一度日本のドラマを振り返ってみたいと思い、このようなコンテンツを作りました。これだけのコンテンツを作るのにはAIの力を借りました。今回も複数あるAIエージェントの中からskywork.aiを使用しました。

問題背景と核心要素

2010年代は、スマートフォンとSNS(Twitter, Facebook, Instagram)、そしてYouTubeに代表される動画共有サービスが社会の隅々にまで浸透し、人々のメディア接触習慣が根底から覆された時代である。この地殻変動はテレビ業界を直撃し、「テレビ離れ」、特に若年層におけるリアルタイム視聴の著しい減少という深刻な課題を突きつけた。長らくヒットの絶対的な指標であった「世帯視聴率」は全体的に低迷傾向に入り、その権威は大きく揺らいだ。

本稿では、この巨大なパラダイムシフトの渦中で、日本のテレビドラマがどのように変容し、新たな生存戦略を模索したのかを多角的に分析する。単なる人気作の羅列に留まらず、「各ジャンルの動向」「メディア環境の変化とドラマの関係性」「制作・放送局の戦略転換」という3つの核心的な視点から、2010年代という過渡期の特質を深く掘り下げ、それが現代のコンテンツ産業に与えた影響を明らかにする。

2010年代を彩った名作たち:ジャンル別代表作と視聴率概観

視聴率の低迷が叫ばれる一方で、2010年代は社会現象を巻き起こす「お化け番組」も誕生した。各ジャンルで多様な意欲作が生まれ、後のドラマ界の潮流を形作った10年でもあった。以下に、主要ジャンルごとの代表的な作品と、その視聴率、時代を象徴する特徴をまとめる。

| ジャンル | 代表作 | 放送年 | 平均・最高視聴率 | 特徴・時代性 |

|---|---|---|---|---|

| 刑事・探偵 | 『相棒』シリーズ | 2000- | 安定して高視聴率(S9:平均20.4%※) | 盤石の固定ファン層を持つ長寿シリーズ。安定感でテレビ視聴の中核層を掴む。 |

| 『SPEC』 | 2010 | 平均10.5%※ | 特殊能力というSF要素を加え、カルト的な人気を獲得。SNSでの考察が活発化。 | |

| 『ストロベリーナイト』 | 2012 | 平均15.4%※ | 女性刑事を主人公にした重厚な作風。映画化などメディアミックスも成功。 | |

| 家族 | 『家政婦のミタ』 | 2011 | 平均25.2%、最終回40.0%※ | 視聴率低迷期に驚異的な数字を記録。謎多き主人公と崩壊家族の再生という強い物語性が国民的話題に。 |

| 医療 | 『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』 | 2012- | 全シリーズ平均20%超※ | 「私、失敗しないので」の決め台詞が流行。勧善懲悪の痛快さと圧倒的な主人公像で高視聴率を連発。 |

| 『コード・ブルー 3rd season』 | 2017 | 平均14.8%※ | 人気シリーズの続編。キャストの成長と共に物語が深化し、根強いファンに支持された。 | |

| 恋愛 | 『リッチマン、プアウーマン』 | 2012 | 平均12.4%※ | IT社長と女子大生の格差恋愛。王道ラブストーリーに時代性を反映。 |

| 『逃げるは恥だが役に立つ』 | 2016 | 平均14.5%、最終回20.8%※ | 「恋ダンス」がSNS・YouTubeで社会現象化。視聴率が右肩上がりに上昇し、SNS時代のヒット方程式を提示。 | |

| 青春・学園 | 『3年A組-今から皆さんは、人質です-』 | 2019 | 平均11.5%※ | SNSの誹謗中傷をテーマにした衝撃的な内容。SNS時代の社会問題を鋭く描き、若年層に強く響いた。 |

| 『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』 | 2018 | 平均8.3%※ | 大ヒット作『花より男子』の続編。SNSでの話題性は高かったが、視聴率との乖離も見られた。 | |

| 社会派・企業 | 『半沢直樹』(2013年版) | 2013 | 平均28.7%、最終回42.2%※ | 「倍返しだ!」が流行語大賞に。サラリーマンの鬱憤を晴らす痛快なストーリーが全世代に支持された。 |

【本論】視聴率至上主義の黄昏とドラマ界の地殻変動

2010年代は、単に視聴率が低下した時代ではない。ドラマの「価値」そのものが問い直され、新たな評価軸と生存戦略が模索された、極めて重要な過渡期であった。この変動は、視聴率の動向、メディア環境の変化、そして作り手側の戦略という三つの側面から立体的に捉えることができる。

視聴率から見る2010年代:二極化するヒットの様相

全体的な視聴率の低下と「月9」ブランドの失墜

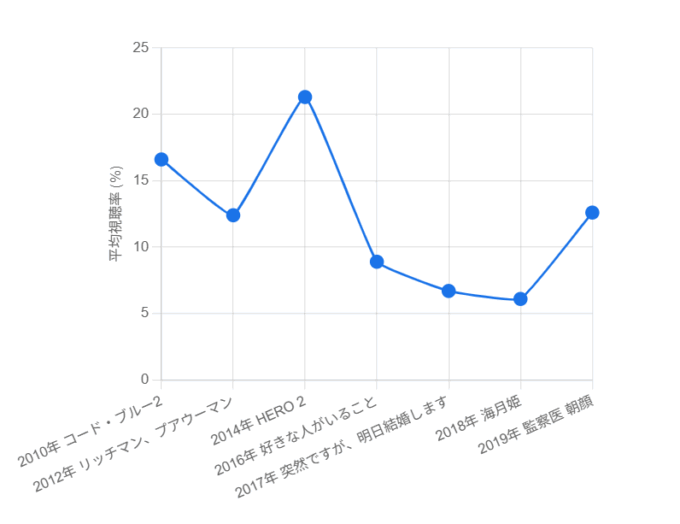

2010年代を通じて、テレビドラマの平均視聴率は緩やかな下降線を辿った。特に象徴的だったのが、長年トレンディドラマの代名詞として君臨してきたフジテレビ「月9」枠の苦戦である。2010年代前半には『コード・ブルー 2nd season』(16.6%)や『HERO 第2シリーズ』(21.3%)といった高視聴率作もあったが、後半になると一桁台に落ち込む作品が常態化し、2018年の『海月姫』は平均6.1%にまで落ち込んだ。(データ出典:sukidra.com)。これは、視聴者のライフスタイルの多様化により、特定の時間帯にテレビの前に座る「お茶の間」的一体感が失われたことの何よりの証左であった。

図1:フジテレビ「月9」枠の平均視聴率推移(2010-2019年代表作)

「お化け番組」の孤軍奮闘とその共通点

一方で、この時代は『家政婦のミタ』(最終回40.0%)、『半沢直樹』(最終回42.2%)、『ドクターX』シリーズ(全期平均20%超)といった、驚異的な視聴率を叩き出す「お化け番組」が散発的に出現した時代でもあった。これらの作品には明確な共通点が見られる。それは、「謎めいたダークヒーロー/ヒロイン」「分かりやすい勧善懲悪の構造」「社会の閉塞感を打ち破る強烈なカタルシス」といった、世代や性別を問わず視聴者の感情に直接訴えかける、極めて強力な物語の力である。これらのドラマは、SNSやネットニュースで結末の予想が白熱し、「リアルタイムで結末を見届けたい」という強い動機付けを視聴者に与えることに成功した。

定番ジャンルの安定感と視聴者層の固定化

高視聴率ドラマが二極化する中、安定した数字を維持したのが『相棒』に代表される刑事ドラマや、『ドクターX』のような医療ドラマであった。これらのジャンルは、物語のフォーマットがある程度確立されており、視聴者は安心して物語の世界に入り込むことができる。テレビ視聴のコア層である中高年層の支持をがっちりと掴んでいたことが、メディア環境の変化の中でも安定したパフォーマンスを維持できた最大の要因と言えるだろう。

SNS・動画配信の衝撃:視聴者との新たな関係構築

SNSによる「共視聴」文化の醸成

2010年代、特にTwitterの普及は、ドラマの視聴体験を根本的に変えた。放送中に番組の公式ハッシュタグを付けて感想をツイートする「共視聴(実況)」が一般化。放送時間中に関連ワードが「トレンド入り」することが、番組の熱量や勢いを示す新たな可視化された指標となった。これにより、視聴者はもはや単なるコンテンツの受け手ではなく、SNSを通じて「実況」「考察」「応援」といった形で番組を取り巻くムーブメントに積極的に参加する「当事者」へと変化した。(参考:若年層の情報源としてのSNS)

SNSがヒットを増幅させる装置へ:『逃げ恥』と「恋ダンス」の衝撃

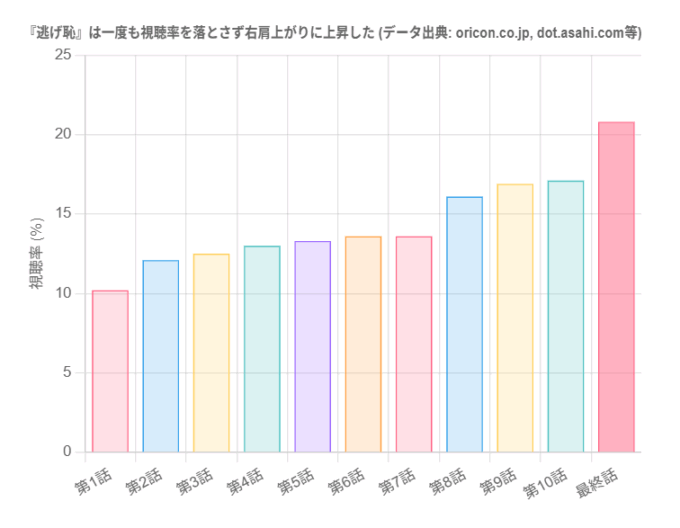

この視聴者との新しい関係性を最も巧みに利用し、歴史的な成功を収めたのが2016年の『逃げるは恥だが役に立つ』である。このドラマは、エンディングで出演者が踊る「恋ダンス」の動画を公式にYouTubeで公開。すると、視聴者がそれをコピーした「踊ってみた」動画を次々と投稿し、UGC(ユーザー生成コンテンツ)がSNS上で爆発的に拡散した。(参考:「恋ダンス」ブーム)。このSNS発のムーブメントがドラマ本編への興味を喚起し、初回10.2%だった視聴率は一度も下がることなく右肩上がりに上昇、最終回には20.8%を記録するという、前代未聞の現象を引き起こした。これは、SNSでの話題性がリアルタイム視聴率を直接押し上げるという、デジタル時代ならではのヒットの好循環を初めて証明した事例となった。

図2:『逃げるは恥だが役に立つ』全話視聴率の推移(2016年)

「TVer」の登場とタイムシフト視聴の定着

2015年10月、在京民放5社による公式見逃し配信サービス「TVer」が開始されたことは、視聴スタイルを決定的に変えた。(参考:TVerの浸透)。これにより、放送時間に縛られない「タイムシフト視聴」が本格的に普及。特に若年層を中心に「リアルタイムで見なくてもTVerで見ればいい」という意識が定着し、リアルタイム視聴率の低下を一層加速させる要因となった。しかしその一方で、TVerの再生回数やランキングが、視聴率だけでは測れない「コアなファンの熱量」や「若年層からの支持」を示す新たな評価指標として、放送局や広告主から重視されるきっかけともなった。

制作・放送局のサバイバル戦略

ターゲットの先鋭化:「マス」から「コア」へ

全国民的な高視聴率(マス)を狙うことが困難になる中、制作側の戦略は、特定の視聴者層(例:F1層=20~34歳女性、M1層=20~34歳男性)に深く刺さる作品を作り、熱狂的なファン(コア)を生み出す方向へとシフトした。SNSでの情報発信力が強い層をターゲットに据えることで、視聴率という数字以上の話題性や、DVD・グッズ販売、配信収益といった二次的な経済効果を狙うようになった。この戦略転換は、制作されるドラマのテーマや作風の多様化を促した。

「話題性」を重視したコンテンツ設計

SNSでの「バズ」を前提としたコンテンツ設計が顕著になった。『逃げ恥』の「ムズキュン」というキーワード、『3年A組』の衝撃的な展開や毎話登場する考えさせられる台詞など、視聴者が誰かに語りたくなる「フック」を意図的に盛り込む傾向が強まった。また、『SPEC』や、2019年に放送され大きな話題を呼んだ『あなたの番です』のように、視聴者による「考察」がSNS上で白熱するミステリー要素の強いドラマも、この時代のメディア環境と極めて高い親和性を示した。

収益モデルの多角化:広告収入依存からの脱却

視聴率に連動する地上波の広告収入が先細りする中、ビジネスモデルの多角化は放送局にとって喫緊の課題となった。この10年で確立された新たな収益源は以下の通りである。

- 映像ソフト・グッズ販売:熱心なファン層に向けたDVD/Blu-ray BOXの販売や、関連グッズの展開。

- 配信権販売(ライツビジネス):TVerのような国内配信プラットフォームだけでなく、Netflixをはじめとする国内外の動画配信サービスへの番組販売権が、新たな収益の柱として急速に重要性を増した。(参考:ドラマの海外輸出)

- 映画化・イベント展開:人気ドラマの映画化や、ファンイベントの開催も、IP(知的財産)を多角的に活用する重要な戦略となった。

結論:2010年代が遺した功罪と2020年代への展望

「ヒット」の定義の再構築

2010年代は、テレビドラマの「ヒット」の定義が、「高視聴率」という単一の絶対的指標から、「リアルタイム視聴率」「TVer再生数」「SNSでの話題性(トレンド入り、言及数)」「関連ビジネスの収益」などを総合的に評価する多元的なものへと変化した、決定的な10年間だった。視聴率は平均4%台と低迷しながらも、SNSでの熱狂的な支持が社会現象となり、映画化や海外展開にまで繋がった『おっさんずラブ』(2018年)の成功は、この新しい価値基準を明確に示した象徴的な事例である。(参考:『おっさんずラブ』とSNS)

2020年代への布石

この10年間で試行錯誤の末に培われた「SNSとの戦略的連携」「配信を前提とした制作・宣伝アプローチ」「コアファンを重視するコンテンツ戦略」は、2020年代のドラマ制作におけるスタンダードとなった。その集大成とも言えるのが、2022年に放送された『silent』である。同作は世帯視聴率こそ1桁台だったものの、TVerでの再生回数が歴代記録を次々と更新し、放送のたびにTwitterの世界トレンド1位を獲得するなど圧倒的な反響を呼んだ。(参考:『silent』のTVer再生数とSNSでの反響)。視聴率だけでは測れない「時代を象徴するドラマ」として高く評価されたのは、まさしく2010年代の地殻変動の延長線上にある成果と言える。

未来への課題と展望

2010年代の試行錯誤を経て、日本のドラマ業界はメディア環境の激変に対応し、国内市場での新たな成功方程式を見出した。しかし、次の10年はNetflixに代表されるグローバルな配信プラットフォームとの、より本格的な品質と資本の競争時代となる。2010年代に学んだ「物語の力の本質」と「視聴者との新たな関係構築」を武器に、いかにして世界市場で通用するオリジナリティと普遍性を両立したコンテンツを生み出していくか。日本のドラマ界の新たな挑戦は、すでに始まっている。

コメント