序章:なぜ今、1970年代ドラマなのか?

自分が生きてきたこの60年を日本のドラマで振り返ってみた。今回は1970年代に日本で放送されたテレビドラマを多角的に分析し、その全体像と時代を超えた魅力を再発見することを目的としました。動画配信サービスが普及し、あらゆる時代のコンテンツに容易にアクセスできるようになった現代だからこそ、日本のドラマを振り返ってみたいと思った。また、このようなコンテンツを作るのにAIの力は大きい。複数あるAIエージェントの中からskywork.aiを使用しました。

1970年代:テレビが「お茶の間の王様」だった時代

1970年代は、まさにテレビが「お茶の間の王様」として君臨した時代であった。 週刊現代の解説によれば、カラーテレビの急速な普及に伴い、夜には家族がテレビの前に集い、同じドラマに一喜一憂することが日常の光景となった。ドラマは単なる娯楽にとどまらず、家族や社会の共通言語であり、時には「人生の教科書」としての役割さえ担っていた。

この時代は、後のドラマ史に多大な影響を与えた「第一次黄金期」の幕開けとして位置づけられる。 民放onlineの記事では、70年代後半から80年代前半にかけて、山田太一、倉本聰、向田邦子といったスター脚本家たちが登場し、物語の質を飛躍的に向上させたと指摘されている。彼らの手によって、テレビドラマは社会や人間の内面を深く掘り下げる表現媒体へと進化を遂げたのである。

【本論】徹底分析:1970年代テレビドラマのジャンル別代表作

このセクションでは、ユーザーの要求に応え、1970年代のドラマを主要ジャンルに分類し、それぞれの特徴と代表作を分析する。代表作の選定にあたっては、当時の熱狂を物語る「視聴率」と、後世への影響力や社会現象化した「文化的影響」という二つの基準を重視した。

ホームドラマ:理想の家族像と現実の狭間で

70年代前半のホームドラマは、高度経済成長期の延長線上にあり、温かく包容力のある母親像を中心とした理想的な家族の姿を描く作品が主流であった。『肝っ玉かあさん』はその象徴であり、京塚昌子の演じる「おふくろ」は、多くの視聴者にとっての理想像となった。しかし、1973年のオイルショックを境に社会が変容すると、ドラマが描く家族の形も変化していく。

70年代後半、山田太一脚本の『岸辺のアルバム』が登場すると、その潮流は決定的に変わる。この作品は、一見平凡な中流家庭の内に潜む不和や個人の孤独、そして崩壊の予兆を真正面から描き、視聴者に衝撃を与えた。理想を描くだけでなく、核家族化が進む中で生じる現実的な葛藤や痛みを映し出すことで、ホームドラマというジャンルに新たな深みとリアリティをもたらしたのである。

代表作リスト

| 作品名 | 放送年 | 放送局 | 主な出演者 | 選定理由(視聴率・文化的影響) |

|---|---|---|---|---|

| 肝っ玉かあさん | 1968-1972 | TBS | 京塚昌子、山口崇 | 70年代ホームドラマの象徴。「理想のおふくろ」像を確立し、高視聴率を記録。 |

| ありがとう | 1970-1975 | TBS | 水前寺清子、石坂浩二 | 看護婦編、魚屋編などシリーズ化され、国民的な人気を博した。 |

| 岸辺のアルバム | 1977 | TBS | 八千草薫、杉浦直樹 | 家庭崩壊という衝撃的なテーマを扱い、ドラマ史に燦然と輝く傑作。脚本家・山田太一の名を不動のものにした。 |

| ムー一族 | 1978 | TBS | 渡辺美佐子、郷ひろみ | ホームドラマの枠にコメディやミステリー要素を取り入れた意欲作。久世光彦演出の代表作の一つ。 |

刑事・探偵ドラマ:アクションとハードボイルドの進化

1970年代は、刑事ドラマがその表現の幅を大きく広げた時代である。70年代初頭に始まった『太陽にほえろ!』は、若手刑事の成長と殉職というドラマツルギーを確立し、長きにわたる人気シリーズとなった。一方で、70年代半ばに登場した『Gメン’75』は、国際的な犯罪組織との対決を軸に、社会の暗部を鋭くえぐる重厚な人間ドラマを展開。 年代流行のデータによれば、最高視聴率32.2%を記録するなど、高い人気を誇った。

この時代のもう一つの重要な潮流が、ハードボイルド探偵ドラマの隆盛である。『傷だらけの天使』で萩原健一と水谷豊が演じたアウトローな探偵コンビは、既存のヒーロー像を覆し、その刹那的な生き様が若者たちの熱狂的な支持を集めた。そして70年代の終わりに現れた『探偵物語』の松田優作は、その唯一無二のキャラクター造形とアドリブを交えた演技で、アンチヒーロー像を芸術の域にまで高め、後世のクリエイターに計り知れない影響を与えた。

代表作リスト

| 作品名 | 放送年 | 放送局 | 主な出演者 | 選定理由(視聴率・文化的影響) |

|---|---|---|---|---|

| 太陽にほえろ! | 1972-1986 | 日本テレビ | 石原裕次郎、松田優作 | 「ボス」と若手刑事たちの活躍を描き、新人俳優の登竜門となった。刑事の殉職シーンは社会現象に。 |

| 傷だらけの天使 | 1974 | 日本テレビ | 萩原健一、水谷豊 | 既存のヒーロー像を覆すアウトローな探偵コンビが若者の心を掴んだ。ファッションやライフスタイルも注目された。 |

| Gメン’75 | 1975-1982 | TBS | 丹波哲郎、若林豪 | 「ハードボイルド」をテーマに、社会の暗部を鋭く描いた。30%を超える高視聴率を記録。 |

| 探偵物語 | 1979-1980 | 日本テレビ | 松田優作 | 松田優作演じる工藤俊作のキャラクターがカリスマ的な人気を博し、後世の作品に多大な影響を与えた。 |

| 西部警察 | 1979-1984 | テレビ朝日 | 渡哲也、石原裕次郎 | 派手なカーチェイスや爆破シーンで「アクション刑事ドラマ」というジャンルを確立。映画並みのスケールが話題に。 |

青春・学園ドラマ:熱血と反抗のシンボル

70年代の学園ドラマは、「熱血教師」というキーワード抜きには語れない。『われら青春!』で中村雅俊が演じたラグビー部顧問を皮切りに、『ゆうひが丘の総理大臣』の「ソーリ」、『熱中時代』の北野広大など、理想に燃える教師が生徒と体当たりで向き合う姿が視聴者の共感を呼んだ。これらの作品は、管理教育が強化される風潮に対するカウンターとして、人間的な触れ合いの価値を謳い上げた。

そして1979年、このジャンルの金字塔となる『3年B組金八先生』が誕生する。このドラマは、それまでの熱血路線を踏襲しつつも、校内暴力、いじめ、家庭問題、性の悩みといった、より深刻で現実的なテーマに深く踏み込んだ。「腐ったミカンの方程式」に代表されるエピソードは、教育現場の矛盾を鋭く突き、社会全体を巻き込む大きな議論を呼んだ。単なる学園ドラマの枠を超え、時代を象徴する社会派ドラマとして、今なお語り継がれている。

代表作リスト

| 作品名 | 放送年 | 放送局 | 主な出演者 | 選定理由(視聴率・文化的影響) |

|---|---|---|---|---|

| われら青春! | 1974 | 日本テレビ | 中村雅俊 | 中村雅俊の出世作。ラグビーを題材に、熱血教師と生徒の絆を描き、青春ドラマの王道スタイルを確立。 |

| 熱中時代 | 1978-1981 | 日本テレビ | 水谷豊 | 特に教師編は、小学校を舞台にしたユニークな設定と水谷豊の熱演で社会現象となり、高視聴率を記録。 |

| ゆうひが丘の総理大臣 | 1978-1979 | 日本テレビ | 中村雅俊、神田正輝 | 「ソーリ」と呼ばれる型破りな教師が主人公。生徒との人間的な触れ合いを重視した作風が人気を博した。 |

| 3年B組金八先生(第1シリーズ) | 1979-1980 | TBS | 武田鉄矢 | 「腐ったミカンの方程式」など、教育現場のリアルな問題に切り込み、国民的議論を巻き起こした不朽の名作。 |

時代劇:勧善懲悪と新たなヒーロー像

テレビ時代劇において、70年代は伝統と革新が共存した興味深い時代であった。『水戸黄門』や『大岡越前』といった長寿シリーズは、お馴染みの展開と「印籠」に象徴される勧善懲悪のカタルシスで、安定した高視聴率を維持し続けた。特に『大岡越前 第5部』は、 1978年に31.6%という驚異的な視聴率を記録しており、その盤石な人気ぶりがうかがえる。

その一方で、この時代は時代劇におけるアンチヒーローが誕生した時代でもある。その筆頭が『必殺』シリーズだ。法で裁くことのできない悪を、金銭で請け負い闇に葬る「仕事人」たちの姿は、勧善懲悪の枠組みを根底から覆すものだった。彼らは正義の味方ではなく、裏社会に生きるプロフェッショナルであり、その暗く虚無的な魅力は、社会の理不尽さに鬱屈を抱える視聴者の心を捉え、時代劇に新たなファン層を開拓した。同様に、池波正太郎原作の『雲霧仁左衛門』のように、盗賊を主人公に据えたピカレスク・ロマンも高い評価を得た。

代表作リスト

| 作品名 | 放送年 | 放送局 | 主な出演者 | 選定理由(視聴率・文化的影響) |

|---|---|---|---|---|

| 必殺シリーズ | 1972- | 朝日放送 | 藤田まこと、緒形拳 | 「仕事人」という流行語を生み出した。晴らせぬ恨みを金で晴らすという設定が、時代劇の枠を超えて支持された。 |

| 桃太郎侍 | 1976-1981 | 日本テレビ | 高橋英樹 | 「ひとーつ、人の世の生き血をすすり…」の決め台詞が流行。勧善懲悪の痛快さが広く受け入れられた。 |

| 大岡越前 第5部 | 1978 | TBS | 加藤剛 | 安定した人気を誇る長寿シリーズ。第5部は31.6%という高視聴率を記録。 |

| 雲霧仁左衛門 | 1979 | フジテレビ | 天知茂 | 池波正太郎原作。盗賊を主人公に据え、従来の時代劇とは一線を画すピカレスク・ロマンとして高い評価を得た。 |

特色あるジャンル:恋愛・サスペンス・特撮

80年代以降に全盛期を迎える「トレンディドラマ」という概念はまだなかったものの、70年代にも恋愛を主軸としたヒット作は存在した。その代表が、TBSの『赤いシリーズ』である。特に山口百恵と三浦友和の「ゴールデンコンビ」を主演に据えた作品群は、恋愛に加えて記憶喪失、出生の秘密、不治の病といったサスペンスフルで過酷な運命を絡め、視聴者を釘付けにした。『赤い激流』は最高視聴率37.2%という驚異的な数字を記録し、シリーズの人気を不動のものとした。

また、この時代は映画界と連動したミステリーブームも特筆すべき点である。角川映画による横溝正史作品の映画化大ヒットを受け、テレビでも古谷一行主演の『横溝正史シリーズ』が制作された。おどろおどろしい雰囲気と巧みな謎解きは、お茶の間に新たな恐怖と興奮をもたらした。そして子供向け番組の枠では、『仮面ライダー』が「変身ブーム」という社会現象を巻き起こし、今なお続く巨大フランチャイズの礎を築いた。これらは、70年代ドラマの多様性を示す好例といえるだろう。

代表作リスト

| ジャンル | 作品名 | 放送年 | 放送局 | 主な出演者 | 選定理由(視聴率・文化的影響) |

|---|---|---|---|---|---|

| 恋愛・サスペンス | 赤いシリーズ | 1974-1980 | TBS | 山口百恵、三浦友和 | 『赤い激流』は最高視聴率37.2%を記録。山口百恵・三浦友和のゴールデンコンビを不動のものにした。 |

| ミステリー | 横溝正史シリーズ | 1977-1978 | 毎日放送 | 古谷一行 | 映画版のヒットを受けテレビシリーズ化。おどろおどろしい雰囲気と巧みな謎解きでブームを牽引した。 |

| 特撮ヒーロー | 仮面ライダー | 1971-1973 | 毎日放送 | 藤岡弘、 | 「変身ブーム」を巻き起こした社会現象。子供向け番組の枠を超え、今なお続く巨大シリーズの原点。 |

分析:1970年代ドラマを形作った力

1970年代のドラマは、単に個々の作品が点在していたわけではない。その背景には、時代の空気、社会の変化、そして作り手たちの情熱が複雑に絡み合っていた。ここでは、この時代のドラマを形成した二つの大きな力、「時代背景」と「制作者」の視点から分析を深める。

時代背景:高度経済成長の終焉と社会の変化

1970年代は、日本の戦後史における大きな転換点であった。この10年間は、1973年の第一次オイルショックを境に、前半と後半で社会の空気が明確に異なっている。この変化は、テレビドラマの作風にも色濃く反映された。

- 70年代前半(~1973年 オイルショックまで):この時期は、まだ高度経済成長の勢いが残っており、社会全体に楽観的なムードが漂っていた。ドラマの世界でも、『ありがとう』のような人情味あふれる物語や、明朗快活な勧善懲悪の時代劇が広く支持された。未来への信頼が、物語の明るさとなって現れていた時代である。

- 70年代後半(オイルショック以降~):経済成長に急ブレーキがかかり、「一億総中流」という幻想が揺らぎ始めると、社会には先行きの見えない閉塞感が広がり始めた。この空気の変化を敏感に察知したのがテレビドラマであった。『岸辺のアルバム』が描いた家庭の崩壊、『傷だらけの天使』が体現した体制への不信感、『必殺』シリーズが描いた晴らせぬ恨み。これらはすべて、時代の光と影の「影」の部分に焦点を当てた物語であり、視聴者はそこに自らの不安や葛藤を投影し、新たなリアリティを見出したのである。

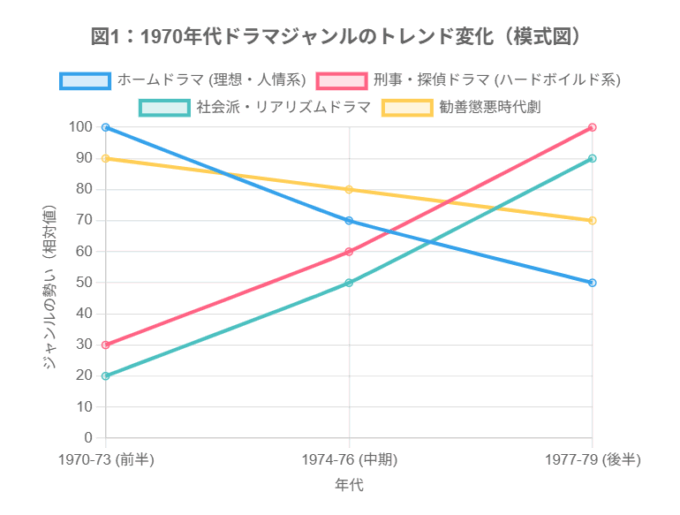

図1:1970年代のドラマジャンル傾向の時系列変化(模式図)。前半はホームドラマや勧善懲悪時代劇が中心だが、後半にかけてハードボイルド刑事ドラマや社会派ドラマが台頭し、ジャンルが多様化・深化していく様子を示す。

制作者の視点:スター脚本家とテレビ局の個性

70年代後半が「ドラマの第一次黄金期」と称される最大の理由は、才能ある脚本家たちが次々と登場し、彼らの名前そのものが視聴者を引きつける「ブランド」となったことにある。彼らは、テレビ局の制約の中で個性を爆発させ、ドラマを芸術の域へと高めた。

管見では、70年代後半から80年代前半がドラマの第1次黄金期だった。それを支えたのは、山田太一、倉本聰、向田邦子ら脚本家たちだ。

— 民放online「日本のテレビドラマの大きな流れを振り返る(前編)」

- 山田太一:『岸辺のアルバム』に代表されるように、平凡な日常に潜む人間の孤独や関係性の脆さを、鋭い観察眼で切り取る。その作風は、後の『ふぞろいの林檎たち』へと繋がっていく。

- 倉本聰:『前略おふくろ様』などで、都会の片隅で生きる人々の人情の機微を、温かく詩的な台詞で紡ぎ出す。その視線は、80年代の『北の国から』で結実する。

- 向田邦子:『寺内貫太郎一家』や『阿修羅のごとく』で、家族という閉鎖空間におけるエゴや本音を、コミカルかつ辛辣な筆致で描き出し、ホームドラマに革命をもたらした。

また、テレビ局ごとにも明確な特色が見られた。TBSは「ドラマのTBS」と称され、『赤いシリーズ』『岸辺のアルバム』『金八先生』など、社会性・芸術性の高い作品で他を圧倒。日本テレビは『太陽にほえろ!』『熱中時代』などエンターテインメント性に富んだヒット作を連発。テレビ朝日(当時はNETテレビ)は『必殺』シリーズなど、独自色の強い企画で熱心なファン層を掴んだ。脚本家の才能とテレビ局の戦略が掛け合わさることで、70年代のドラマ界は豊穣な土壌を築き上げたのである。

結論:1970年代ドラマが現代に遺したもの

1970年代のテレビドラマを振り返ることは、単なる懐古趣味ではない。この10年間に生み出された作品群は、現代の日本の映像文化に計り知れない影響を与え続けている。

第一に、多様なジャンルの確立である。70年代にその原型が作られた、ハードボイルド刑事ドラマ、熱血学園ドラマ、ダークヒーロー時代劇、そして社会派ホームドラマといったジャンルのフォーマットは、設定や表現を変えながらも、現代のテレビドラマの中に脈々と受け継がれている。我々が今楽しんでいる多くの物語の「源流」は、この時代にあると言っても過言ではない。

第二に、物語の深化とスター脚本家の功績である。70年代、特にその後半は、テレビドラマが単なる娯楽から、社会や人間を深く洞察する「作品」へと質的な飛躍を遂げた時代であった。その中心にいたのが、山田太一、倉本聰、向田邦子といった脚本家たちだ。彼らは、お茶の間のスクリーンを通して、視聴者に生きることの複雑さや切なさを問いかけた。この功績は、日本ドラマ史において永く記憶されるべきである。

最後に、これらの作品は未来への継承という新たな価値を持ち始めている。かつては再放送でしか観ることのできなかった名作たちが、今や動画配信サービスを通じて、時間や場所を選ばずに視聴可能となった。70年代の熱量、挑戦的な作風、そして普遍的なテーマは、当時の視聴者だけでなく、現代のクリエイターや若い世代にとっても、尽きることのないインスピレーションの源泉となっている。1970年代ドラマは、色褪せた過去の遺産ではなく、今なお我々に語りかけ、輝きを放ち続ける文化的財産なのである。

コメント