進化するAIの“賢さ”のかたち

最近、「ChatGPT o3がすごい!」なんて話をよく聞くようになりました。実際、僕もAI好きの端くれとして色々と試してみているのですが、GPT-4.5とo3、この二つのモデルはそれぞれ“賢さ”の方向性がちょっと違うんです。今回はこの2つを、できるだけ分かりやすく比べてみたいと思います。

それぞれのモデル、何がどう違うの?

まず、ざっくり言うと

- GPT-4.5は「幅広い知識と直感」で自然な会話や幅広い分野に強い万能型

- ChatGPT o3は「推論・論理力とツール活用」で複雑な問題解決やコーディングなど理詰めのタスクに強い特化型

というイメージです。

GPT-4.5の“賢さ”は「直感」と「幅広さ」

GPT-4.5は、たくさんの文章や会話パターンをひたすら学習して「直感的に答えられる幅の広さ」を持っています。

いろんなジャンルの話題に対して、違和感のない自然な受け答えをしたり、クリエイティブな発想を出したりするのが得意。

実際、日常会話やエッセイ、ブログ記事の下書きなど、“人間っぽい”表現が求められるシーンではこのモデルの方が心地よい、という印象を持つ人も多いはずです。

ChatGPT o3の“賢さ”は「熟慮」と「論理力」

一方のo3は、AIの内部で「段階的な思考」を何度も繰り返しながら、丁寧に論理を積み重ねていくモデル。

たとえば難しい数学の問題や、複雑なコードのバグ取り、データの解析など、

「じっくり考えて最適解を導き出す」ことが求められる場面では、o3が本領発揮します。

しかも、Web検索や画像分析など複数のツールを自律的に使い分けて、最適な結果を出してくる。まさに“AIエージェント”らしい進化を遂げています。

ベンチマークで見えた強みの違い

両者は「どっちが上」というより、「何が得意か」が違うんです。

- GPT-4.5は知識の幅広さや多言語対応、雑談や創作など“柔らかい”タスクで高い評価。

- o3は理数系・コーディング・論理クイズや複雑な資料読み込みなど“硬派”なタスクでトップクラスの実力。

実際のデータをざっくりまとめると、

- GPT-4.5は「質問の正確さ」「多言語テスト」「創造性」で良い成績。

- o3は「数学や理系テスト」「コーディング」「難しい論理問題」の分野で新記録を連発。

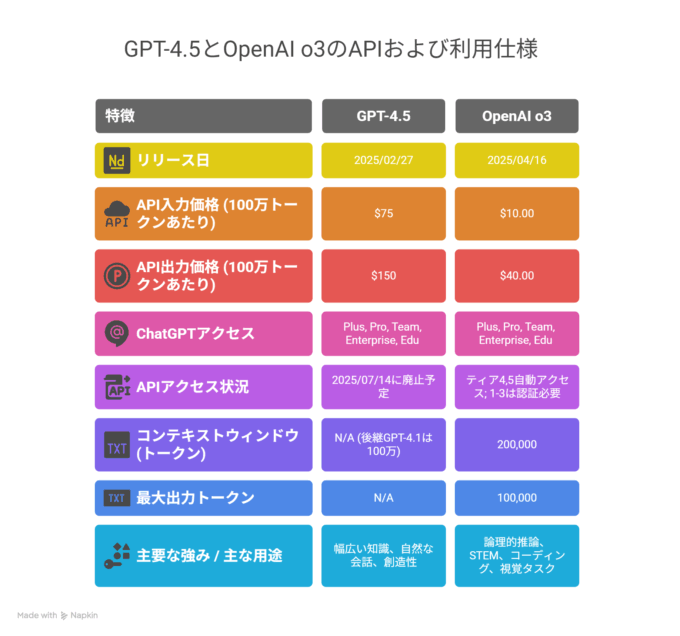

価格・使い勝手・どちらが向いている?

- コスト:GPT-4.5は“巨大で高価なモデル”と言われたほど運用コストが高く、最新ではよりコスパ重視のモデル(GPT-4.1など)に切り替えが進んでいます。o3は同じタスクなら安く・速く使えるのもポイント。

- コンテキストウィンドウ(一度に扱える情報の量):o3は20万トークン、GPT-4.5の後継は100万トークンと超巨大。長文処理や大量データの解析には後継モデルが有利。

- API・サービス提供:GPT-4.5は現在APIでは段階的に廃止予定。o3はPro/Plus/Team/Enterpriseで利用可能。

まとめ:どう使い分ける?

- 日常会話や雑談、創作や説明文、アイデア出しなど、“人っぽいAI”を求めるならGPT-4.5系(またはその後継)が最適

- 理系やプログラミング、難しい分析・推論・複雑なワークフローを自動化したいならo3が頼りになる

どちらも「AIの最先端」ではありますが、“万能型”と“特化型”、それぞれの進化の形を知って、うまく使い分けていくのが今の賢いAI活用法と言えそうです。

AIの進化は、ますます“人間のパートナー”として幅を広げています。

これからも「賢さ」のバリエーションがどんどん増えていくはずなので、いろんなモデルを気軽に試して、自分にぴったりの使い方を見つけていきたいですね。

コメント