2000年代音楽番組の変革と模索

2000年代に入ると、私たちの音楽体験は劇的に変化しました。それまで音楽消費の中心だったCDの売り上げが徐々に減少し、インターネットの普及により音楽の楽しみ方そのものが多様化していったのです。私自身もこの時代、CDコレクションからネット音楽へと徐々に移行していく体験をしました。

この大きな変化の波は、テレビの音楽番組にも深刻な影響を与えました。90年代まで絶対的な指標だったCDセールスランキングの権威が揺らぎ、番組制作者たちは新たな魅力を模索する必要に迫られました。その結果、音楽番組は従来の「楽曲プロモーションの場」から「バラエティコンテンツ」へと性格を変えていったのです。

アーティストのトーク重視、ゲーム企画の導入、視聴者参加型コンテンツの拡充。音楽番組のバラエティ化は、一方では音楽そのものの存在感を薄める結果を招きましたが、他方では新しい音楽の楽しみ方を提示する試みでもありました。

過渡期特有の混沌とした魅力を持つ2000年代の音楽番組。本稿では、この変革期における音楽番組の軌跡を振り返り、デジタル時代の音楽文化におけるテレビの役割について考察してみたいと思います。

はじめに:CD時代からネット時代へ – 2000年代音楽シーンとテレビの変革期

2000年代、すなわち「ゼロ年代」。この10年間は、日本の音楽シーンとそれを取り巻くメディア環境が、歴史的な大変革を遂げた時代として記憶されている。1990年代に隆盛を極めたCDミリオンセラーという文化が最後の輝きを放つ一方で、インターネットという新たなインフラが急速に社会へ浸透し、音楽の制作、流通、そして消費のあり方を根底から揺るがし始めた。それは、誰もが知るヒット曲が生まれにくくなった時代の始まりであり、音楽の価値観が多様化・細分化していくプロセスの幕開けでもあった。

この激動の時代において、テレビの音楽番組はどのような役割を果たし、そしていかに変化していったのだろうか。金曜の夜には『ミュージックステーション』があり、週末の深夜には『COUNT DOWN TV』が最新チャートを告げ、平日のゴールデンタイムには『うたばん』や『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』がお茶の間に笑いと音楽を届けていた。多くの人々にとって、テレビは依然として音楽と出会う最も主要な窓口であり、その影響力は絶大であった。

2000年代は、テレビが「音楽文化の王座」に君臨した最後の時代であり、同時にその座をインターネットと分かち合うことを余儀なくされた、壮大な「移行期」であった。

本稿では、2000年から2009年にかけて放送された主要な音楽番組を網羅的にリストアップし、その特徴や変遷を詳述する。さらに、単なる番組紹介に留まらず、CD売上の減少、デジタル配信の台頭、SNSの萌芽といった時代背景を深く掘り下げ、それらが番組制作の現場にどのような影響を与えたのかを多角的に分析する。なぜトーク中心の音楽バラエティが隆盛を極めたのか。なぜランキング番組の権威は揺らぎ始めたのか。そして、テレビはインターネットという「ライバル」にどう対峙しようとしたのか。これらの問いを解き明かすことで、2000年代という時代の熱気と混沌を追体験し、現代にまで繋がるテレビと音楽の複雑な関係性の起源を探求していく。

第1部:2000年代の時代背景 – テレビ音楽番組を取り巻く環境の変化

2000年代のテレビ音楽番組を正確に理解するためには、その土台となった社会、技術、そして市場のダイナミックな変化を把握することが不可欠である。この10年間は、音楽産業がかつてないほどの成功と、それに続く構造的な課題に直面した時期であった。テレビ番組は、この大きなうねりの中で、自らの存在意義を問い直され、変化を迫られることとなる。

音楽市場の地殻変動

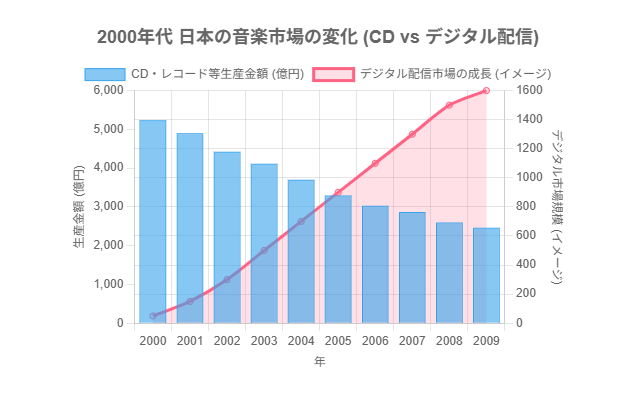

2000年代の音楽市場は、まさに「地殻変動」と呼ぶにふさわしい激しい変化に見舞われた。それは、物理メディアの時代の終焉とデジタル時代の幕開けを象徴する10年間であった。

CDセールスの黄金期と陰り

日本の音楽CD生産金額は、1998年に約5878億円という史上最高額を記録し、その余熱は2000年代初頭まで続いていた。2000年にはサザンオールスターズの『TSUNAMI』が約293万枚、2001年には宇多田ヒカルのアルバム『Distance』が初回出荷枚数300万枚を超えるなど、ミリオンセラーが社会現象となる光景はまだ健在であった。浜崎あゆみは、この時代の象徴であり、シングル・アルバムを問わずチャートの首位を席巻し続け、彼女のファッションやライフスタイルは社会に大きな影響を与えた。この時期の音楽番組は、こうしたメガヒットを創出・増幅させる強力な装置として機能しており、番組への出演がCDの売上を大きく左右する、という好循環が存在していた。

しかし、その栄華は長くは続かなかった。CDの売上は2000年代を通じて、緩やかだが確実に下降線を辿っていく。日本レコード協会の統計によれば、オーディオレコード(CD、アナログディスク等)の生産金額は、2000年の約5238億円から、2009年には約2460億円へと半減以下にまで落ち込んだ。この「CD不況」は、音楽番組のビジネスモデルにも深刻な影響を及ぼす。レコード会社が番組制作に投じる潤沢な宣伝広告費が減少し、テレビ局側も視聴率の獲れない音楽番組を「お荷物」と見なし始める。この構造変化が、後の番組内容の変質へと繋がっていくのである。

キーポイント:CD市場の変遷

2000年代は、CDセールスが最後の輝きを放った時代であると同時に、その後の急激な市場縮小が始まった転換点であった。この市場の変動は、テレビ音楽番組の存在意義と制作体制に直接的な影響を与えた。

デジタル配信の胎動

CD市場が陰りを見せる一方で、新たな音楽の聴き方が産声を上げた。2000年代前半、携帯電話の「着信メロディ」「着うた®」が爆発的に普及。好きな楽曲の一部を手軽にダウンロードできるこのサービスは、若者を中心に音楽消費のデジタル化を加速させた。これは、音楽を「所有」する(CDを買う)だけでなく、より手軽に「アクセス」する時代の到来を予感させるものだった。

そして2005年、Appleの「iTunes Music Store」が日本でサービスを開始。これにより、楽曲単位でのフル音源ダウンロード購入が本格的に普及し始める。音楽の購入・聴取方法が劇的に変化し、物理的な店舗に足を運ばずとも、クリック一つで音楽が手に入る時代が到来した。この流れは、CDセールスに依存していた従来の音楽産業のビジネスモデルを根底から揺るがし、テレビ音楽番組が持つ「CDを売るためのプロモーション」という機能の相対的な低下を招いた。

インターネットの光と影

2000年代後半、音楽を取り巻く環境を決定的に変えたのが、動画共有サイトの登場である。2005年にアメリカで生まれたYouTube、そして2006年に日本でサービスを開始したニコニコ動画は、人々のメディア接触のあり方を一変させた。アーティストのミュージックビデオ(MV)は、もはやテレビ番組の放送を待たずとも、いつでも好きな時に、無料で視聴できるようになった。これは、アーティストにとっては新たなプロモーションの場が生まれたことを意味したが、テレビ局にとっては、自らのプラットフォームの優位性が脅かされる事態であった。

一方で、インターネットは負の側面も露呈した。WinMXやWinnyといったファイル共有ソフトが蔓延し、音楽データの違法コピーが深刻な社会問題となった。正規のルートで音楽を購入するインセンティブが失われ、CD売上の減少に拍車をかけた一因とも言われている。この「光と影」は、音楽業界全体に大きな混乱をもたらし、テレビ音楽番組もまた、この新しいメディアとどう向き合うべきか、試行錯誤を続けることになった。

音楽トレンドの多様化

市場の変化と並行して、2000年代のJ-POPシーンでは音楽性の多様化が急速に進んだ。単一の大きなムーブメントが市場を支配するのではなく、複数のジャンルが並立し、それぞれが熱心なファン層を獲得していく。このトレンドの細分化は、音楽番組が取り上げるべきアーティストの選定をより複雑なものにした。

R&B・ヒップホップのメインストリーム化

1999年の宇多田ヒカルの衝撃的なデビュー以降、2000年代はR&Bやヒップホップの要素を取り入れたJ-POPが完全にメインストリームとなった時代である。ソウルフルな歌唱力を持つMISIA、男性R&Bデュオの先駆けとなったCHEMISTRY、軽快なラップで人気を博したRIP SLYMEやKICK THE CAN CREWなどが次々とヒットチャートを席巻。これらのアーティストの成功は、J-POPのサウンドにグルーヴと洗練をもたらし、その後の音楽シーンに大きな影響を与えた。音楽番組もこのトレンドを積極的に取り上げ、彼らのパフォーマンスは番組の目玉となった。特に、これまでアンダーグラウンドなイメージの強かったヒップホップアーティストがゴールデンタイムの番組に登場する機会が増えたことは、この時代の大きな特徴と言える。

バンドシーンの深化

1990年代のバンドブームとは一線を画し、2000年代にはより内省的で文学的な歌詞世界を持つバンドが若者たちの強い支持を集めた。その代表格がBUMP OF CHICKENやASIAN KUNG-FU GENERATIONである。彼らの楽曲は、思春期の不安や葛藤、社会への違和感を巧みな言葉で描き出し、多くのリスナーの共感を呼んだ。また、ORANGE RANGEのように、ロック、ヒップホップ、レゲエなど多様なジャンルをミクスチャーしたバンドがミリオンヒットを連発するなど、バンドサウンドの表現も大きく広がった。これらのバンドは、メディアへの露出をコントロールしつつも、その音楽性で確固たる地位を築き、音楽番組においても特別な存在感を放っていた。

アイドルグループの世代交代

2000年代は、女性アイドルグループのあり方が大きく変化した10年間でもあった。前半は、プロデューサー・つんく♂が手掛けるモーニング娘。が国民的な人気を誇り、新メンバーの加入や卒業が常に話題となるなど、その動向は社会現象と化していた。彼女たちは『うたばん』などの音楽バラエティ番組でそのキャラクター性を開花させ、CDセールスでも圧倒的な強さを見せた。

しかし、年代後半になると、新たなコンセプトを持つアイドルグループが台頭する。その象徴が、2005年に秋葉原の専用劇場で活動を開始したAKB48である。「会いに行けるアイドル」をコンセプトに、劇場公演をベースとした活動を展開。当初は一部の熱狂的なファンに支えられる存在だったが、徐々にその知名度を高め、2000年代の終わりには次世代の国民的アイドルの座を窺うまでに成長した。この「劇場型」「接触型」という新たなビジネスモデルは、CDセールスが絶対的な指標ではなくなった時代への一つの回答であり、その後のアイドルシーンの潮流を決定づけることになる。

【保存版】2000年代の主要音楽番組リスト – あの頃、毎週見ていたのは?

激動の時代背景の中、2000年代のテレビでは多種多様な音楽番組が放送され、お茶の間に最新のヒット曲とアーティストの魅力を届け続けた。ここでは、当時の視聴者の記憶に深く刻まれているであろう主要な全国放送の音楽番組を、その特徴ごとに分類して紹介する。

ランキング形式の番組

CDセールスという明確な指標が存在したこの時代、週間ランキングを発表する番組は依然として強い影響力を持っていた。ヒットの動向を把握するための「指標」として、多くの視聴者に親しまれた。

『COUNT DOWN TV』(TBS)

- 放送期間:1993年4月〜現在(2000年代も深夜の定番番組として継続)

- 司会者:CGキャラクター(菊池君、アビー君、魔人など)

- 特徴:土曜深夜に放送され、独自の集計による週間シングルランキングTOP100をテンポよく紹介するスタイルが特徴。CGキャラクターが進行役を務めることで、生身の司会者の主観を排し、淡々とランキング情報を伝える形式を確立した。膨大な楽曲を短時間で紹介するため、多くのアーティストにとって貴重な露出の場であり、特にTOP10に入った楽曲はMVと共に長めに紹介され、そのヒットを決定づける役割を担った。2000年代を通じて、若者たちが週末の夜更かしのお供として視聴する定番番組であり続けた。

『ミュージックステーション』(テレビ朝日)

- 放送期間:1986年10月〜現在(2000年代も金曜夜の看板番組として君臨)

- 司会者:タモリ、下平さやか(〜2000年3月)、武内絵美(2000年4月〜2004年3月)、堂真理子(2004年4月〜2008年9月)、竹内由恵(2008年10月〜2013年9月)

- 特徴:週間シングルランキングの発表と、豪華アーティストによるハイクオリティな生ライブを両立させた、日本のテレビを代表する音楽番組。アーティストがスタジオの階段を降りて登場する象徴的なオープニングは、出演すること自体がステータスであることを示していた。2000年代には女性サブMCが4代にわたって交代し、それぞれの時代でタモリとのコンビネーションが番組のカラーを彩った。大物アーティストから注目の新人、さらには海外のスターまで、幅広いラインナップで常に高い注目を集め、金曜夜の「事件」として多くの視聴者の記憶に残る名場面を生み出した。

トークバラエティ色の強い番組

2000年代の音楽番組シーンを最も象徴するのが、アーティストの歌唱パフォーマンス以上に、司会者とのトークに重きを置いた「音楽バラエティ」の隆盛である。アーティストの音楽性だけでなく、その人間性や素顔に迫ることで、新たな魅力を引き出した。

『うたばん』(TBS)

- 放送期間:1996年10月〜2010年3月

- 司会者:石橋貴明(とんねるず)、中居正広(当時SMAP)

- 特徴:「歌番組」を略したタイトルとは裏腹に、番組の大部分をトークが占めるという革新的なフォーマットで絶大な人気を博した。大御所芸人・石橋貴明の予測不能なイジりや無茶ぶりと、現役トップアイドル・中居正広の巧みなフォローと仕切りが絶妙な化学反応を生み出した。特に、モーニング娘。との「学校の教室」のような賑やかなやり取りや、嵐のメンバー(特に大野智)をいじり倒す「下剋上コント」は番組の名物となり、アーティストの新たな一面を引き出すことで、ファン層の拡大に大きく貢献した。歌唱パートは番組の最後に申し訳程度に、という構成も多く、まさに「トークが主役」の音楽番組であった。

『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』(フジテレビ)

- 放送期間:1994年10月〜2012年12月

- 司会者:ダウンタウン(浜田雅功、松本人志)

- 特徴:『うたばん』と双璧をなす、トーク中心の音楽バラエティ番組。お笑い界のトップランナーであるダウンタウンが、音楽アーティストをゲストに迎えるというスタイルで、アーティストの素顔に迫るトークが人気を博した。浜田雅功の強烈なツッコミと、松本人志のシュールなボケは、大物アーティストに対しても容赦なく向けられ、普段は見られないアーティストの困惑した表情や意外なリアクションが視聴者の笑いを誘った。浜崎あゆみを「浜田」と呼び捨てにするなど、数々の伝説的な絡みを生み出した。アーティストがダウンタウンに会いたいがために出演を希望するケースも多く、音楽業界とお笑い業界の幸福なコラボレーションの象徴的な番組であった。

ライブ・パフォーマンス重視の番組

トークバラエティが全盛となる中でも、アーティストのライブパフォーマンスそのものの魅力を伝えることに注力した番組も、確固たる存在感を放っていた。質の高い演奏や演出で、音楽ファンからの厚い支持を得た。

『ポップジャム』(NHK)

- 放送期間:1993年4月〜2007年3月

- 司会者:堂本光一(KinKi Kids)&久保純子アナ(2000〜2002)、優香&さまぁ〜ず(2002〜2004)、西川貴教(T.M.Revolution)&村上由利子アナ(2005〜2006)など、時代を反映した多彩な顔ぶれが務めた。

- 特徴:NHKホールからの公開収録形式で、若者に人気のJ-POPアーティストのライブパフォーマンスを主体とした番組。公共放送ならではのシンプルな演出で、アーティストの生演奏や歌唱をじっくりと見せる構成が特徴だった。ブレイク前の新人アーティストが出演する機会も多く、「新人アーティストの登竜門」としての役割も担っていた。2000年代には司会者が頻繁に交代し、その時々のJ-POPシーンの人気者が番組の顔となることで、常に新鮮さを保ち続けた。

『MUSIC FAIR』(フジテレビ)

- 放送期間:1964年8月〜現在(日本の最長寿音楽番組)

- 司会者:鈴木杏樹(1995年10月〜2001年3月)、恵俊彰(ホンジャマカ)(2001年4月〜2016年3月) ※2001年からは恵がメインとなり、女性アナウンサーがパートナーを務める形式。

- 特徴:半世紀以上の歴史を誇る、質の高い音楽を届けることに特化した老舗番組。2000年代もその姿勢は変わらず、生演奏・生歌唱を基本とし、特に他の番組では決して見られないアーティスト同士の豪華なコラボレーションやセッションが最大の魅力であった。J-POP、ロック、演歌、海外アーティストまでジャンルの垣根を越えた共演が実現し、音楽ファンを唸らせた。落ち着いた大人の雰囲気で、じっくりと音楽そのものを楽しませるというスタイルを貫き、トークバラエティ全盛の時代において、独自のポジションを確立していた。

(補足)年末大型音楽特番

レギュラー番組に加えて、年末に放送される大型音楽特番も、依然として大きな影響力を持っていた。これらの番組は、その一年間の音楽シーンを総括し、国民的なお祭りとして多くの視聴者に楽しまれた。

- 『NHK紅白歌合戦』(NHK):大晦日の風物詩。出場すること自体がトップアーティストの証であり、その年の顔ぶれは社会的な関心事であった。

- 『FNS歌謡祭』(フジテレビ):豪華アーティストが一堂に会し、意外なコラボレーションを披露することで知られる。2000年代も、その華やかさで年末の音楽シーンを彩った。

- 『ミュージックステーションスーパーライブ』(テレビ朝日):その年の音楽シーンを代表するアーティストが多数出演する、Mステの年内最終放送。年間ランキングの発表もあり、一年を締めくくる一大イベントとして定着していた。

これらの特番は、家族団らんの中心にあり、世代を超えて音楽を楽しむ貴重な機会を提供していた。レギュラー番組とは異なる特別感とスケールで、テレビの力を改めて示す存在であったと言えるだろう。

第3部:分析:テレビ音楽番組はなぜ、どのように変化したのか?

2000年代の音楽番組は、単にヒット曲を紹介するだけでなく、時代環境の変化に対応するために、その内容や役割を大きく変化させていった。第1部で見た「市場の変化」と、第2部で見た「番組の多様化」を結びつけ、その背景にある構造的な要因を深く掘り下げることで、この時代のテレビ音楽番組が経験した質的な変容の核心に迫る。

「プロモーションの場」から「バラエティコンテンツ」へ

2000年代における最も顕著な変化は、音楽番組が純粋な「音楽プロモーションの場」から、「バラエティ要素を多分に含んだエンターテインメントコンテンツ」へと重心を移していったことである。

背景:CD不況と視聴率競争の激化

前述の通り、2000年代はCDの売上が右肩下がりの時代であった。これにより、レコード会社がテレビ局に支払う宣伝費は減少し、テレビ局側は音楽番組の採算性をよりシビアに見るようになった。同時に、多チャンネル化やライフスタイルの多様化により、テレビ業界全体の視聴率競争が激化。音楽番組もまた、単に歌を流すだけでは視聴者を惹きつけられなくなり、「番組として面白いか」というバラエティ的な価値が厳しく問われるようになった。

現象:『うたばん』『HEY!HEY!HEY!』の成功モデル

この状況下で圧倒的な成功を収めたのが、『うたばん』と『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』であった。これらの番組は、歌唱時間を大胆に削り、その分を司会者とアーティストのトークパートに割り当てた。アーティストの音楽性よりも、その人間性、キャラクター、意外な一面といった「人としての面白さ」を深掘りする構成が、多くの視聴者の支持を得た。アーティストが芸人さながらに体を張ったり、プライベートなエピソードを赤裸々に語ったりする姿は、音楽だけでは見えてこない新たな魅力を生み出し、結果としてファンを増やす効果をもたらした。

影響:アーティストに求められるスキルの変化

この流れは、アーティスト側にも変化を促した。CDを売るためには、音楽番組で爪痕を残す必要があり、そのためには優れたトークスキルやバラエティ対応能力が不可欠となった。寡黙でミステリアスなアーティスト像よりも、親しみやすく、面白いキャラクターの方がテレビ的には重宝される傾向が強まった。これにより、音楽番組への出演が、ミュージシャンとしてだけでなく、タレントとしての認知度を向上させる重要な機会となり、音楽活動とタレント活動の境界線がより曖昧になっていくきっかけを作ったと言える。

音楽番組は、もはや「何を歌うか」だけでなく、「誰が、何を語るか」が重要視されるコンテンツへと変貌を遂げた。このパラダイムシフトこそ、2000年代の音楽番組を象徴する最大の出来事であった。

ランキングの「絶対的指標」からの揺らぎ

長らくヒットの絶対的な指標であった「CDシングルセールスランキング」。しかし、2000年代を通じてその権威は徐々に揺らぎ始め、音楽番組におけるランキングの役割も変化していった。

背景:ヒット指標の多様化

CD売上以外にも、ヒットを測る新たな物差しが登場したことが大きな要因である。着うた®や着うたフル®のダウンロード数、有線放送のリクエスト数、そして年代後半にはYouTubeの再生回数やSNSでの話題性など、人々の音楽への接触点が多様化した。これにより、オリコンやCDTVが示すCDセールスランキングと、街中で耳にする曲や若者の間で実際に流行している曲との間に、少しずつ乖離が生まれ始めた。

現象:ランキングの「答え合わせ」化

かつて、ランキング番組は未知のヒット曲を生み出し、世に知らしめる「ヒットの創造主」としての役割を担っていた。しかし、2000年代後半になると、その役割は「既に他のメディアで話題になっているヒットを、テレビという公の場で確認・追認する」という「答え合わせ」の場へと徐々にシフトしていった。例えば、ネットで火が付いた楽曲が、しばらく経ってからランキング番組で取り上げられる、というケースも増えてくる。これは、テレビがヒットを生み出す独占的な地位から降り、多様なメディアの一つとして、ヒット現象を後追いするようになったことの表れであった。

この変化は、ランキング番組の緊張感を少しずつ失わせていった。かつてのように「今週1位になるのはどの曲か?」というドキドキ感よりも、「あの流行りの曲は何位に入っているかな?」という確認作業としての視聴スタイルが一般的になっていったのである。

インターネットへの対抗と模索

YouTubeの登場により、いつでも無料でミュージックビデオが見られるようになったことは、テレビ音楽番組の存在意義を根底から揺るがす脅威であった。テレビ局は、この新たなライバルに対抗するため、インターネットでは体験できない「付加価値」を模索する必要に迫られた。

背景:「ただ歌うだけ」の価値の低下

アーティストがスタジオで歌を披露する、という従来の音楽番組の基本フォーマットは、MVという完成された映像作品が手軽に視聴できるようになったことで、その価値が相対的に低下した。視聴者は、決まった放送時間にテレビの前に座って歌を聴くよりも、好きな時に好きなデバイスで音楽映像を楽しむことを選ぶようになった。この視聴スタイルの変化は、テレビ音楽番組にフォーマットの刷新を強く促した。

現象:テレビでしか見られない「付加価値」の創出

この課題に対する各番組の回答は様々だった。

-

- 豪華なコラボレーション:『MUSIC FAIR』のように、異なる事務所やレーベルのアーティスト同士による、その日限りの特別なセッションやコラボレーションを企画。これは、個別のMVでは決して実現不可能な、テレビならではの価値創出の好例であった。

– 企画コーナーの充実:『うたばん』や『HEY!HEY!HEY!』は、トークだけでなく、ゲームやロケといったバラエティ企画を積極的に導入。アーティストを巻き込んだ企画そのものをコンテンツ化することで、歌以外の部分で視聴者を引きつけた。

– ライブ感の強調:『ポップジャム』や『ミュージックステーション』は、生放送や公開収録ならではのライブ感、ハプニングの可能性といった「一回性」を重視。編集されたMVにはない、生のパフォーマンスの熱量や緊張感を伝えることに注力した。

分析:未来への布石

2000年代のこうした試行錯誤は、必ずしも全てが成功したわけではない。しかし、インターネットの台頭という危機に直面したからこそ生まれたこれらの工夫は、後のテレビ音楽番組のあり方に大きな影響を与えた。例えば、テレビでしか見られない特別なパフォーマンスという価値は、現在の大型音楽特番における「一夜限りのスペシャルメドレー」などに受け継がれている。また、アーティストの人間性に焦点を当てる手法は、SNSと連動してアーティストの素顔を見せる現代的なプロモーションの先駆けと見ることもできる。この時代の苦闘と模索は、テレビが音楽コンテンツを扱う上での新たな活路を見出すための、重要な布石であったと評価できるだろう。

キーポイント:2000年代の変化の本質

この10年間の変化は、単なる番組内容の変更ではなく、音楽番組の存在意義そのものの再定義であった。CDを売るための装置から、視聴率を稼ぐためのバラエティコンテンツへ。ヒットの創造主から、ヒットの確認者へ。そして、唯一無二の映像メディアから、ネットにはない付加価値を提供するライブコンテンツへ。この三つの大きなシフトが、2000年代の音楽番組を形作ったのである。

まとめ:2000年代音楽番組が現代に遺したもの

2000年代という10年間は、日本のテレビ音楽番組にとって、栄光と変革が交錯する、まさに「激動の移行期」であった。それは、ミリオンセラーが連発されるCD黄金時代の最後の残照を浴びながら、静かに、しかし確実に台頭するインターネットという新たな潮流にどう向き合うかを問われ続けた時代だった。

本稿で見てきたように、この時代には『ミュージックステーション』のような王道のランキング&ライブ番組、『うたばん』『HEY!HEY!HEY!』といったトークバラエティ、『MUSIC FAIR』のような質の高いパフォーマンスを追求する番組など、多種多様なフォーマットが共存し、それぞれが時代の熱気を映し出していた。テレビは依然として音楽文化の中心にあり、多くの人々がブラウン管を通じて新しい音楽と出会い、アーティストに熱狂した。それは間違いなく、テレビが音楽メディアの王座に君臨した最後の幸福な時代であったと言えるだろう。

しかしその裏側では、CD市場の縮小とインターネットの普及という、抗いがたい構造変化が進行していた。この変化に対応するため、音楽番組は自らの姿を変えざるを得なかった。「音楽を聴かせる」ことから「キャラクターを見せる」ことへ重心を移したトークバラエティの隆盛は、その最も象徴的な現象である。この時代に確立された「トーク重視」「企画先行」といった番組フォーマットは、良くも悪くも、現在の音楽バラエティ番組や、アーティストが出演するトーク番組の直接的な原型となっている。

また、ランキングの相対化や、インターネットへの対抗策として模索された「テレビでしか見られない付加価値」の追求は、音楽の楽しみ方が完全にパーソナライズされた現代において、テレビ音楽番組が生き残るためのヒントを内包している。SNSとの連動、特別なライブ体験の提供、アーティストの意外な組み合わせによる化学反応の創出など、現代の音楽番組が試みる多くの戦略の萌芽は、この2000年代の試行錯誤の中に見出すことができる。

2000年代の音楽番組を振り返ることは、単なる懐古趣味ではない。それは、メディア環境の激変期において、テレビという巨大メディアがどのように文化と向き合い、格闘したかの記録を読み解く作業である。音楽の聴き方が無限に広がり、「国民的ヒット曲」が生まれにくくなった今だからこそ、かつて日本中が同じ番組を見て、同じ歌を口ずさんだ時代の熱狂を再評価することには大きな意味がある。2000年代のテレビ音楽番組が遺した光と影の遺産は、これからもテレビと音楽の未来の関係性を考える上で、貴重な示唆を与え続けてくれるに違いない。

コメント