タイトリストアイアンの哲学 ― 伝統と革新の融合

目的と概要の提示

本稿は、世界中のゴルファーから絶大な信頼を寄せられるブランド、タイトリストが2005年から2025年にかけて世に送り出した主要アイアンシリーズ、すなわちAP(Advanced Performance)、CB(Cavity Back)、MB(Muscle Back)の進化の軌跡を、技術革新とスペック変遷の観点から網羅的かつ詳細に解き明かすことを目的とする。単なるモデルの羅列に留まらず、各世代がどのような設計思想のもとに開発され、いかなる技術的ブレークスルーを達成し、それがゴルファーのパフォーマンスに何をもたらしたのかを深く掘り下げる。

対象読者として、長年のタイトリストファンはもちろんのこと、クラブの買い替えを検討している熱心なゴルファー、そしてゴルフクラブのテクノロジーがどのように進化してきたかに関心を持つすべての知的好奇心旺盛な方々を想定している。この20年間の物語を通じて、タイトリストというブランドが守り続ける「伝統」と、常に追求し続ける「革新」の本質に迫りたい。

タイトリストというブランドの立ち位置

タイトリストの物語は、1932年のある日曜日に、熱心なアマチュアゴルファーであったフィル・ヤングがレントゲン写真で自らのゴルフボールの中心がズレていることを発見したことから始まる。この「完璧な製品への追求」という創業精神は、今日に至るまでブランドの根幹を成している。特にゴルフボールにおいては、世界中のプロツアーで使用率No.1の座を長年維持し、「世界No.1ボール」としての信頼を不動のものとしている。

この哲学は、アイアン開発においても一切の妥協なく貫かれている。タイトリストがターゲットとするのは、常に「シリアスゴルファー(真剣なゴルファー)」である。彼らは、単なる飛距離や寛容性だけでなく、フィーリング、操作性、そして信頼性をクラブに求める。タイトリストのアイアンは、こうした厳しい要求に応えるべく、ツアープロからの詳細なフィードバックと、最先端のR&D(研究開発)を融合させることで生み出される。その結果として生まれる製品は、時に伝統的な美しさを湛え、時に革新的なテクノロジーを秘めながらも、常にプレーヤーのスコアメイクに貢献するという究極の目的を見失うことはない。

記事の構成紹介

読者が求める情報を体系的かつ効率的に得られるよう、本稿は以下の三部構成で展開する。

- 第一部:年代別に見るモデル変遷と特徴(2005-2025年)

本稿の核となるセクション。APシリーズ登場前夜から、革命的なAPシリーズの時代、そして現在のTシリーズへの再編まで、各モデルの発売年、コンセプト、主要スペック、市場での評価を時系列で詳細に追跡する。 - 第二部:技術進化の核心 ― タイトリストを支える特許とテクノロジー

第一部で登場した様々な技術を横断的に分析。「高密度タングステン」「ヘッド構造」「プログレッシブ設計」といったキーテクノロジーが、どのように進化し、パフォーマンス向上に寄与してきたかを深掘りする。 - 第三部:モデル比較と選び方のガイド

蓄積した情報を基に、読者が自身のスキルレベルや求める性能に応じて最適なモデルを選択するための実践的なガイドを提供する。性能マトリックスやコンボセットの提案、中古市場での注意点など、具体的な視点から解説する。

この構成を通じて、タイトリストアイアンの20年間にわたる進化の物語を、多角的かつ立体的に描き出すことを目指す。

第一部:年代別に見るモデル変遷と特徴(2005-2025年)

このセクションでは、タイトリストアイアンの進化を3つの時代に区分し、各モデルが持つ歴史的意義と技術的特徴を詳細に解説する。これは、単なる製品カタログではなく、時代のニーズと技術の進歩が交差する点に生まれた名器たちの物語である。

黎明期:APシリーズ登場前夜(2005-2007年)

主題:伝統的な鍛造アイアンの時代

2000年代中盤、タイトリストのアイアンラインナップは、そのブランドイメージを体現するかのように、主にツアープロや上級者をターゲットとした伝統的な鍛造アイアンが中心であった。この時代のクラブは、今日の多機能なアイアンとは一線を画し、「素材の良さ」「形状の美しさ」「操作性の高さ」といった、ゴルフの原点とも言える要素を追求していた。

主要モデルの紹介:Forged 600番台シリーズ

この時期を象徴するのが、Forged 600番台シリーズである。具体的には、690、695、670、660といったモデルが市場に存在し、それぞれがMB(マッスルバック)とCB(キャビティバック)のバリエーションを持っていた。

- 特徴: これらのモデルに共通する最大の特徴は、軟鉄鍛造(Forged)によるソリッドで心地よい打感である。素材には主に1025カーボンスチールなどが用いられ、インパクト時のプレーヤーへの繊細なフィードバックを最優先に設計されていた。ヘッド形状は、トップラインが薄く、ソール幅も狭い、シャープでコンパクトなものが主流。これにより、ゴルファーはドローやフェードといった球筋を意のままに操ることができた。

- ターゲット: その高い操作性と引き換えに、寛容性は低かった。芯を外した際の飛距離ロスや方向性のブレは大きく、その性能を最大限に引き出すには、一貫してボールをフェースセンターで捉える高度な技術が要求された。したがって、主なターゲットはPGAツアープロやトップアマチュアといった、ごく一握りのエリートプレーヤーであった。

- 技術的意義: この600番台シリーズは、後のMB/CBシリーズへと続くタイトリストの「プレーヤーズアイアン」の設計思想の礎を築いた。特にForged 680 MB(2003年発売)は、その完璧なまでの美しさと打感から伝説的なモデルとなり、20年近く経った2025年現在でもウェブ・シンプソンなどのツアープロが使用し続け、限定復刻版が発売されるほど、時代を超えて愛されている。この事実は、鍛造ブレードアイアンにおける「完成形」がいかに早くから存在していたかを示唆している。また、Forged 660(2006年発売)は、コンケイブ(凹型)マッスルバックデザインを採用するなど、微妙な重量配分の工夫も見られた。

この時代、タイトリストは「シリアスゴルファーのためのブランド」としての地位を確固たるものにしていたが、その門戸は非常に狭かった。しかし、水面下では、より幅広いゴルファーにタイトリストの性能を届けるための、革命的なプロジェクトが進行していたのである。

革命期:APシリーズの衝撃とMB/CBの進化(2008-2018年)

主題:『先進性能(Advanced Performance)』の誕生と伝統モデルの深化

2007年から2008年にかけて、タイトリストはブランドの歴史を塗り替える大きな一歩を踏み出す。それがAP(Advanced Performance)シリーズの登場である。これは、従来の「上級者向け」というイメージを打ち破り、「寛容性」と「飛距離性能」という新しい価値基準をラインナップに導入する、まさに革命的な出来事だった。このAPシリーズの登場により、タイトリストは伝統的なMB/CBシリーズとの二枚看板体制を確立し、より幅広い層のゴルファーを魅了していくことになる。

世代別モデルの詳細分析

初代AP1/AP2 & 710シリーズ (2007-2010年)

- AP2 (2008年発売): 初代AP2は、ゴルフ界に衝撃を与えた。その核心は、軟鉄鍛造ボディに高密度タングステンウェイトを組み合わせた、前例のないマルチマテリアル構造にあった。タイトリストのエンジニアが「アイアン製造における完全なプロセスのブレークスルー」と呼んだこの技術は、「鍛造アイアンのソリッドな打感」と「キャビティアイアンの寛容性」という、これまで両立が難しいとされてきた二つの要素を一つのヘッドに凝縮させることに成功した。デュアルキャビティデザインとソールに配置されたタングステンニッケルにより、見た目はシャープながら高い慣性モーメント(MOI)を実現。これにより、多くのアマチュアゴルファーがタイトリストアイアンを手に取るきっかけを作った。日本での発売は2010年で、5番アイアンのロフト角は27度。素材は軟鉄鍛造ボディ+タングステンニッケルソールであった。

- AP1 (2007年発売): AP2に先駆けて登場したAP1は、より大きなヘッドサイズ、広いソール、深いアンダーカットキャビティを持つ鋳造アイアン。明確にアベレージゴルファーをターゲットとし、高弾道と圧倒的な寛容性を提供した。AP1の成功が、タイトリストの市場拡大の原動力となった。

- 710 MB/CB (2009年発売): APシリーズが登場した後も、伝統を重んじるツアープロや上級者のための選択肢として、710シリーズはMBとCBの2モデルでリリースされた。600番台から続く軟鉄鍛造の系譜を受け継ぎ、より洗練されたヘッド形状、丸みを帯びたトップライン、抜けの良いソールデザインなど、細部にわたる改良が施された。特にCBモデルは、インパクトエリア裏側の肉厚を番手ごとに調整するマッスルキャビティ設計により、上級者が好む重厚な打感を実現した。日本での6本セットの価格は106,920円(税込)であった。

712シリーズ (2011年発売)

- AP2 712: 初代AP2の成功を受け、さらに完成度を高めたモデル。タングステンの配置を最適化し、ヘッド内部に衝撃吸収材「チューンドフィールプレート」を装着することで、打感と打音を向上させた。その性能はツアーでも高く評価され、発売初週のPGAツアーAT&Tナショナルでは、優勝したニック・ワトニーを含む19人もの選手が即座にスイッチしたという逸話も残っている。7番アイアンのロフトは35度。日本では6本セット103,950円から販売された。

- AP1 712: 先進的なヘッド設計により、前モデルを上回る寛容性を実現。幅広いレベルのゴルファーから支持を集め、ベストセラーモデルとなった。

- MB/CB 712: 710シリーズからのマイナーチェンジと位置づけられるが、ツアープロからのフィードバックを基に、形状の微調整が加えられ、より完成度が高められた。

714シリーズ (2013年発売)

伝統的な形状と打感を追求した軟鉄鍛造モデル、714 CBアイアン

- AP2 714: このモデルの進化は劇的だった。「初代AP1に匹敵する寛容性」という衝撃的なキャッチコピーがその性能を物語っている。これを実現したのが、ヘッド重量の約20%(平均43g)を占める高密度タングステンの戦略的配置である。トゥ側だけでなく、ホーゼル内部にもタングステンを共鍛造することで、ヘッドサイズを大きくすることなくMOI(慣性モーメント)を最大化。これにより、オフセンターヒット時のボールスピードの低下とヘッドのブレを劇的に抑制した。ジョーダン・スピースやジェイソン・ダフナーがこのアイアンでメジャーを制したことも、その性能の高さを証明している。日本での価格は6本セットで103,950円からであった。

- MB/CB 714: ツアープロから「Don’t screw them up(下手にいじるな)」という最大級の賛辞(あるいは要望)を受けて開発されたモデル。基本設計は踏襲しつつ、ソールにキャンバー(丸み)をつけ、リーディングエッジを加工することで、あらゆるライからの抜けの良さを向上させた。伝統的なロフト設定(7番で35度)を維持し、純粋な操作性と打感を求めるプレーヤーの期待に応え続けた。

716シリーズ (2015年発売)

- AP2 716: 714の成功をさらに推し進め、タングステン使用量を前モデル比で25%増量。ヘッドの慣性モーメントを極限まで高め、オフセンターヒットに対する安定性を新たな次元へと引き上げた。まさに高MOI設計の一つの頂点と言えるモデル。

- T-MB 716: このシリーズで最も注目すべき革新。マッスルバックのようなシャープな見た目ながら、内部は中空構造。フェースには薄く高強度なSUP-10スチールを採用し、ボディには高密度タングステンを大量に配置することで、驚異的なボール初速と高弾道、そして見た目からは想像できない寛容性を実現した。当初はユーティリティアイアンとしての展開だったが、その性能からフルセットでの需要が高まり、後のTシリーズ、特にT200系の源流となる画期的なモデルとなった。

- MB/CB 716: 伝統的な鍛造アイアンの正統進化形。形状の美しさと打感を維持しつつ、細部の改良を重ねた。

718シリーズ (2017年発売)

共鍛造プロセスによりさらなる安定性を手に入れた718 AP2アイアン

- AP3 718の登場: 718シリーズ最大のトピックは、新カテゴリーAP3の誕生である。これは、AP1の「寛容性」とAP2の「操作性・打感」の間に存在するギャップを埋める「プレーヤーズ・ディスタンスアイアン」として開発された。中空構造のボディに、薄いL字カップフェースを組み合わせることで高い反発性能を生み出し、AP2のようなシャープな見た目でありながら、力強い飛距離を実現した。このAP3の登場により、タイトリストのラインナップはより緻密になり、多くのゴルファーにとって最適な選択肢が見つけやすくなった。

- AP2 718: テクノロジーの進化は止まらない。このモデルでは、ヘッドのヒールとトゥに高密度タングステンウェイトを精密に配置する「共鍛造(Co-Forged)」プロセスを全面的に採用。これにより、鍛造のソリッドな打感を損なうことなく、さらなるMOI向上と安定性を達成した。日本での価格は6本セットで132,000円(税抜)からであった。

- MB/CB 718: 伝統的なモデルにも現代的な進化が加えられた。特にCBモデルでは、3番から7番アイアンのトゥとヒールにタングステンを内蔵。これにより、ブレードアイアンの操作性を維持しながら、ロング・ミドルアイアンにおける寛容性を向上させた。これは、ツアープロでさえもやさしさを求める現代のニーズに応えるための進化であった。

この10年間で、タイトリストはAPシリーズという革命を起こし、それを着実に進化させ続けた。同時に、MB/CBという伝統の炎も絶やすことなく、むしろ現代的なテクノロジーを取り入れて磨き上げてきた。この「革新」と「伝統」の二軸戦略が、タイトリストをアイアン市場における絶対的な存在へと押し上げたのである。

再編期:Tシリーズへの移行と伝統の継承(2019-2025年)

主題:ラインナップの再定義とパフォーマンスの最大化

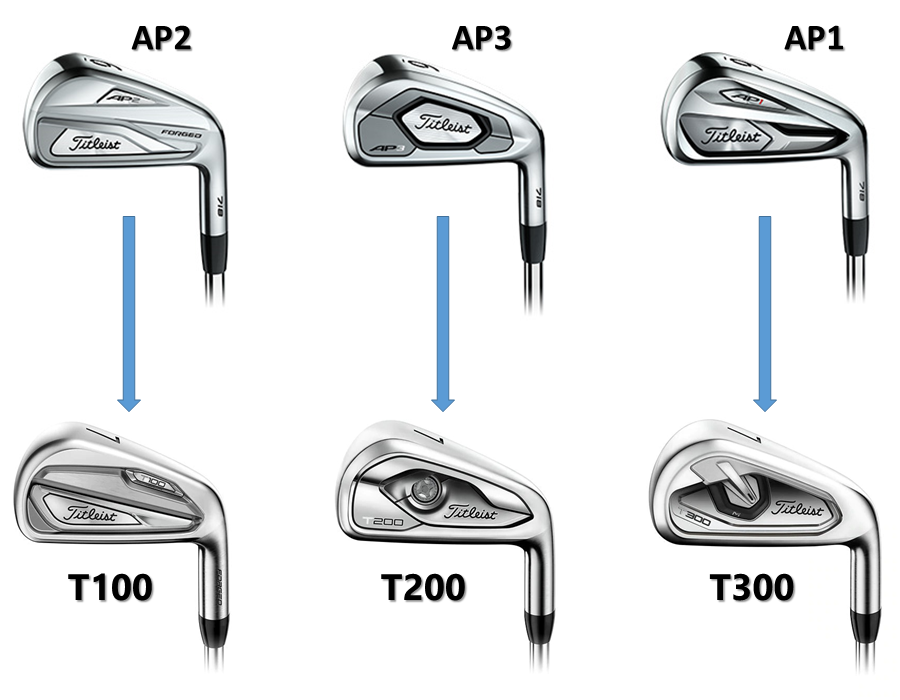

2019年、タイトリストは大きな決断を下す。10年以上にわたりブランドの中核を担ってきたAPシリーズの名称を廃し、新たに「Tシリーズ」を立ち上げたのだ。この変更は単なる名前の変更ではない。AP1, AP2, AP3というナンバリングが、必ずしも性能の序列を直感的に示していなかった(特にAP3が中間に登場したことで混乱が生じた)反省から、T100, T200, T300という、数字が大きくなるほど寛容性が増す、より分かりやすいパフォーマンス階層へとラインナップを再定義するものであった。この再編により、ゴルファーは自身の求める性能に、よりダイレクトにアクセスできるようになった。

世代別モデルの詳細分析

初代Tシリーズ & 620シリーズ (2019年発売)

伝統的なマッスルバックの美しさを継承する620 MB フォージドアイアン

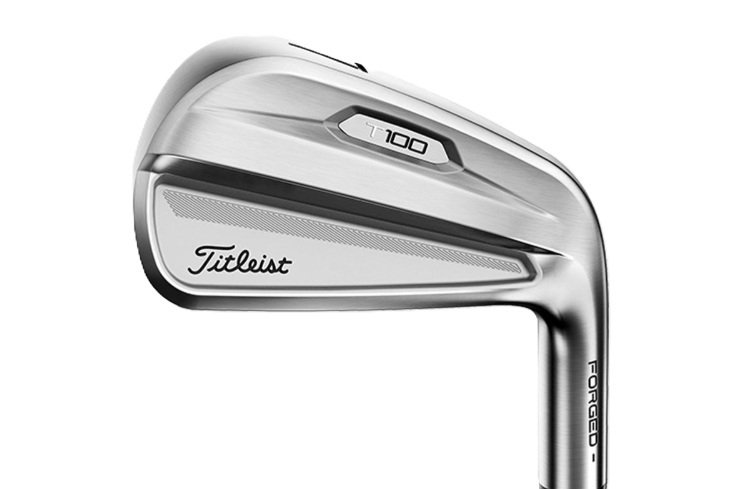

- T100: 718 AP2の直接的な後継モデル。「モダンツアーアイアン」と位置づけられ、AP2よりもさらに薄いトップライン、少ないオフセット、コンパクトなヘッド形状を持つ。ツアープロからの「よりシャープな見た目」という要求に応え、形状はむしろ718 CBに近づいた。ソール形状も改良され、抜けの良さが向上。AP2で培った共鍛造タングステン技術は継承し、見た目の美しさと性能を両立。瞬く間にPGAツアーで使用率No.1アイアンとなった。

- T200: 718 AP3の後継。このモデルで初搭載されたのが「Max Impact Technology」である。これは、薄いフェースの裏側に配置されたポリマーコアが、インパクト時にフェースの反発をサポートし、ボール初速を最大化する技術。これにより、フェースの広範囲で高いボールスピードを維持し、飛距離と寛容性を高次元で両立させた。

- T300: 718 AP1の後継。Tシリーズの中で最もヘッドサイズが大きく、寛容性が高いモデル。Max Impact Technologyを搭載し、やさしく高弾道で大きな飛距離を求めるゴルファーに応える。

- 620 MB/CB: Tシリーズへの移行と同時に、伝統的なMB/CBも718から620へとアップデートされた。これは、タイトリストが革新を追求する一方で、純粋な鍛造アイアンの伝統も守り続けるという強い意志の表れである。620 MBはプログレッシブブレードレングス(番手ごとに刃の長さを変える)を採用した究極のピュアなブレード。620 CBはロングアイアン(3番、4番)にタングステンを共鍛造し、現代のプレーヤーが求める操作性と安定性を両立させた。日本での価格はCBモデルの5本セット(#6-P)で132,000円(税込)であった。

第2世代Tシリーズ (2021年発売)

- T100/T100S: T100はツアーからのフィードバックを基に、ソール形状などをさらに洗練。新たにT100Sがラインナップに加わった。これはT100と全く同じヘッド形状、同じ鍛造製法でありながら、ロフトを2度ストロングに設定したモデル。T100の見た目と打感を好みつつ、もう少し飛距離が欲しいというプレーヤーのニーズに完璧に応えた。

- T200: この世代で最も大きな進化を遂げたモデル。デザインが大幅に刷新され、バックフェースのポリマーコア部分がプレートで覆われたことで、よりコンパクトでシャープな「プレーヤーズアイアン」のような外観へと変貌した。内部ではMax Impact Technologyが2.0へと進化し、より高密度なタングステン(D18)を使用することで、前モデルを上回るボール初速と寛容性を、より洗練されたヘッドサイズで実現した。

第3世代Tシリーズ (2023年/2025年発売)

ツアーからのフィードバックを基に進化を続けるモダンツアーアイアン、T100

2023年にTシリーズは3度目のアップデートを迎え、2025年にはさらなる進化が期待される。この世代ではナンバリングが変更され、モデル間の性能差がより明確化された。

- ラインナップの変更 (T150, T250, T350): 前作のT200がT250に、T300がT350になるなど、数字の間隔を広げることで、各モデルのキャラクターを際立たせた。

- T100 (2023/2025年モデル): 最新のT100は、デュアルキャビティデザインを維持しつつ、ロングアイアン(3, 4番)にマッスルチャンネルを採用。これにより重心を下げ、打ち出し角とボールスピードを向上させた。また、フェースの溝設計もより精密になり、特にラフからのショットにおけるスピン量の安定性を高めている。日本での発売は2025年8月22日を予定しており、価格は6本セットで165,000円(税込)からとなっているMyGolfSpy Japan, 。

- T150: T100Sの後継にあたるモデル。「The Tour Iron For The Rest Of Us(我々のためのツアーアイアン)」というコンセプトが示す通り、T100よりもわずかにヘッドが大きく、トップラインも厚め。ロフトもT100より2度ストロングに設定されており、ツアーアイアンの見た目とフィーリングを求めつつ、さらなる飛距離と安心感が欲しいプレーヤーに最適。

- T250/T350: T250はプレーヤーズディスタンスアイアンの新たな基準を目指し、T350は究極のゲームインプルーブメントアイアンとして、それぞれMax Impact技術と中空構造をさらに進化させている。両モデルともバックフェースのデザインがより洗練され、バッグに入っている際の見た目もシャープになった。

Tシリーズへの移行は、タイトリストのアイアン戦略が新たな成熟期に入ったことを示している。伝統的なMB/CBを尊重しつつ、Tシリーズではパフォーマンスを基軸とした明快なラインナップを構築。最新のテクノロジーを惜しみなく投入し、あらゆるレベルの「シリアスゴルファー」が自らのポテンシャルを最大限に発揮できるツールを提供し続けている。

第二部:技術進化の核心 ― タイトリストを支える特許とテクノロジー

第一部で見てきたモデルの変遷は、単なるデザインの変更ではなく、革新的なテクノロジーの進化の歴史そのものである。このセクションでは、タイトリストのアイアンを他社製品と一線を画すものにしている、いくつかの重要なキーテクノロジーを深掘りし、その進化の系譜とパフォーマンスへの影響を分析する。

キーテクノロジー①:高密度タングステンウェイトの進化

なぜタングステンか?

タングステン(元素記号: W)は、タイトリストのアイアンテクノロジーを語る上で最も重要な要素である。その理由は、極めて高い密度にある。タングステンの密度は19.3 g/cm³であり、これはヘッドの主材料である鉄(7.87 g/cm³)の約2.45倍に達する。この物理的特性により、ゴルフクラブの設計者は、ヘッドサイズを大きくすることなく、限られたスペースに значительнаяな重量を戦略的に配置することが可能になる。これにより、アイアンの性能を決定づける重心(Center of Gravity, CG)と慣性モーメント(Moment of Inertia, MOI)を、かつてないレベルで自在にコントロールできるようになったのである。

進化の系譜

タイトリストにおけるタングステンの活用法は、この20年で劇的に進化した。

- 初期(初代AP2 / 2008年):低重心化による寛容性の獲得

最初のAP2アイアンでは、タングステンは主にソールのヒールとトゥ部分にプラグとして挿入された。この目的は、ヘッド全体の重心を低く、深くすることにあった。低重心化は、ボールを高く打ち上げることを容易にし、深い重心はインパクト時のヘッドの安定性を高める。これにより、伝統的な鍛造アイアンのシャープな見た目を維持しながら、アマチュアゴルファーでも扱える寛容性を初めて実現した。 - 中期(714/716/718 AP2):MOIの最大化と「共鍛造(Co-Forging)」

714 AP2では、タングステンの使用量が飛躍的に増加し、ヘッド重量の約20%を占めるまでになった。さらに重要なのは、その配置方法である。トゥ側だけでなく、ホーゼル内部にもタングステンを配置し、二つのウェイト間の距離を最大化。これにより、ヘッドの慣性モーメント(MOI)が劇的に向上した。MOIが大きいほど、オフセンターヒット(芯を外した打撃)の際にヘッドがブレにくくなり、ボールスピードの低下や方向性の悪化を最小限に抑えることができる。718シリーズでは、この技術がさらに進化し、軟鉄ボディとタングステンウェイトを同時に鍛造する「共鍛造(Co-Forging)」プロセスが導入された。これにより、異なる素材をよりシームレスに一体化させ、打感を損なうことなく精密な重量配分が可能となった。 - 現在(Tシリーズ):精密配置技術の頂点「D18タングステン」と航空宇宙技術

最新のTシリーズでは、タングステンテクノロジーはさらなる高みへと到達している。より高密度な「D18タングステン」(密度18 g/cm³)を採用し、さらに効率的な重量配分を実現。そして、その配置には、航空宇宙分野で用いられるロウ付け(Brazing)プロセスが採用されている。これは、2000℃以上の高温でタングステンをボディに溶接する技術で、これにより、これまで以上に精密かつ安定した重量配置が可能となった。この技術的ブレークスルーが、後述する「番手別最適弾道設計(プログレッシブCG)」を完璧なものにしているのである。Tシリーズアイアンには、モデルによっては平均100gものタングステンが内蔵されており、これは他社製品と比較しても非常に多い量である。

キーテクノロジー②:ヘッド構造とフェーステクノロジーの変遷

タングステンが「内部」の進化だとすれば、「外部」すなわちヘッド構造とフェース自体の進化も、タイトリストアイアンの性能向上に不可欠であった。タイトリストは、プレーヤーの要求に応じて3つの異なる構造を巧みに使い分けてきた。

鍛造(Forged)の伝統:MB/CBシリーズ

MB(マッスルバック)とCB(キャビティバック)シリーズのアイデンティティは、1025カーボンスチールなどの軟鉄を単一素材で鍛え上げる「鍛造製法」にある。この製法は、金属の結晶組織を密にすることで、インパクト時にゴルファーが感じる独特の「柔らかく」「ソリッドな」打感を生み出す。また、打球に関する情報(打点の位置、インパクトの質など)をプレーヤーの手に正確に伝える、卓越したフィードバック性能も特徴である。テクノロジーが進化する現代においても、ショットを意のままにコントロールし、打感から情報を得たいと考えるトッププレーヤーにとって、この伝統的な鍛造アイアンは依然として究極の選択肢であり続けている。620 MBやCBは、まさにこのタイトリストの伝統を象徴するモデルである。

複合構造(Multi-Material)の革新:APシリーズ

APシリーズ、特にAP2の成功は、「デュアルキャビティ構造」という複合構造の賜物である。これは、ヘッド後方を二つの空洞(キャビティ)に分ける設計で、これにより生み出された余剰重量を、前述のタングステンウェイトとしてヘッドの周辺部(特にトゥとヒール)に再配置する。この「ペリメーター・ウェイティング(周辺重量配分)」により、ヘッドの見た目のシャープさやコンパクトさを維持したまま、慣性モーメント(MOI)を最大化し、寛容性を高めることができる。鍛造ボディとタングステンウェイト、そしてデュアルキャビティ構造。この3つの要素の組み合わせが、AP2を「プレーヤーズ・キャビティ」というカテゴリーの金字塔たらしめたのである。

中空構造(Hollow Body)の台頭:T-MBからT200/T250/T350へ

2010年代後半から、アイアン市場では「飛び系アイアン」というカテゴリーが大きなトレンドとなった。タイトリストの答えが、「中空構造」である。この系譜は、716 T-MBに始まり、AP3を経て、現在のT200、T250、T350へと受け継がれている。中空構造の最大のメリットは、フェースをボディから独立させ、薄く設計できることにある。これにより、フェースはインパクトで大きくたわみ、トランポリンのような効果で高い反発性能を発揮し、ボール初速を劇的に向上させる。

しかし、単にフェースを薄くするだけでは、打感が硬くなったり、音が甲高くなったりするデメリットがある。そこでタイトリストが開発したのが「Max Impact Technology」である。これは、中空ボディの内部に特殊なポリマーコアを配置し、インパクト時に薄いフェースを背後から支える技術だ。これにより、フェースの反発性能を最大限に引き出しながら、不要な振動を吸収し、鍛造アイアンのような心地よい打感と打音を実現している。中空構造とMax Impact Technology、そしてタングステンウェイト。この三位一体のテクノロジーが、現代の「プレーヤーズ・ディスタンスアイアン」を定義している。

キーテクノロジー③:スペックのプログレッシブ設計

優れたアイアンセットとは、単に1本1本のクラブが高性能なだけでは不十分である。3番アイアンからピッチングウェッジまで、すべての番手が一体となって機能し、ゴルファーが求める飛距離の階段を正確に作り出す必要がある。タイトリストは、この「セットとしての流れ」を非常に重視しており、その思想が「プログレッシブ(段階的な)設計」に表れている。

重心位置(CG)の最適化

プログレッシブ設計の核心は、番手別重心設計にある。これは、セット内の番手ごとに重心位置を意図的に変化させる設計手法である。

- ロングアイアン(#3, #4, #5): 地面から直接打つことが多く、ボールを高く上げる必要があるため、重心を低く、深く設定する。これにより、高打ち出し・低スピンの弾道が生まれやすくなり、飛距離とキャリーを最大化する。

- ミドルアイアン(#6, #7, #8): 飛距離とコントロール性のバランスが求められるため、重心位置を中間的に設定する。

- ショートアイアン(#9, PW): グリーンを正確に狙い、ボールをスピンで止める必要があるため、重心を高く、浅く設定する。これにより、打ち出しが抑えられ、スピン量が増加した、コントロール性の高い弾道が生まれる。

この精密な番手別重心設計を可能にしているのが、前述の高密度タングステンウェイトの精密配置技術なのである。

ロフト角の変遷

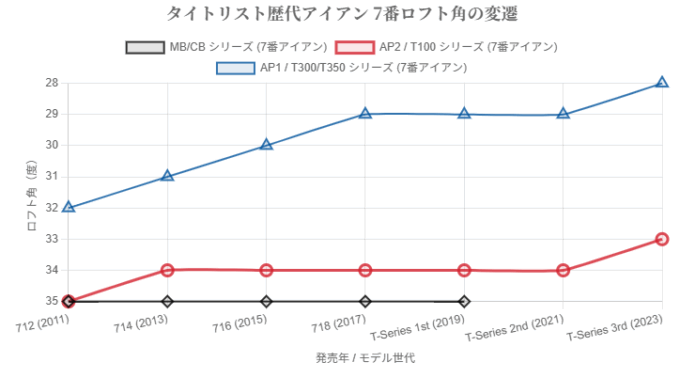

アイアンの性能を語る上で、ロフト角は最も分かりやすい指標の一つである。タイトリストの20年の歴史は、伝統を守るモデルと、飛距離を追求するモデルとで、ロフト設定が二極化してきた歴史でもある。

- 伝統ロフトの維持: MB/CBシリーズは、一貫して伝統的なロフト設定を維持してきた。例えば、714 MB/CBの7番アイアンは35度、ピッチングウェッジは47度であった。これは、番手ごとの飛距離の差よりも、弾道の高さやスピン量といったコントロール性能を重視する設計思想の表れである。

- ストロングロフト化の潮流: 一方で、APシリーズやTシリーズでは、市場の「飛距離性能」への要求に応える形で、段階的なストロングロフト化が進んだ。例えば、AP1やT300といった寛容性を重視するモデルでは、7番アイアンのロフトが30度を下回ることも珍しくない。AP2やT100といったプレーヤーズモデルでも、712 AP2の7番が35度だったのに対し、最新のT100では33度(2025年モデル)と、徐々にストロング化している。この傾向を視覚的に理解するために、以下のグラフを参照されたい。

グラフの要点

このグラフは、タイトリストの主要アイアンシリーズにおける7番アイアンのロフト角の変遷を示している。MB/CBシリーズが一貫して35度前後の伝統的なロフトを維持しているのに対し、AP2からT100へと続くプレーヤーズモデルは緩やかにストロング化。AP1からT300/T350へと続く寛容性モデルは、飛距離性能を追求し、大幅にストロングロフト化が進んでいることが明確に見て取れる。これは、タイトリストがターゲットゴルファーに応じて性能を明確に差別化してきた証左である。

ソール形状とオフセット

スペック表には現れにくいが、ゴルファーのフィーリングに大きく影響するのが、ソール形状とオフセットである。タイトリストは、ツアープロからのフィードバックを非常に重視しており、その声はこれらの細部に反映されている。

- ソール形状: 抜けの良さを向上させるため、リーディングエッジ(刃先)をわずかに削る「プレウォーン・リーディングエッジ」や、ソールに丸みを持たせる「キャンバーソール」が多くのモデルで採用されている。これにより、特に芝が薄いライや硬い地面でも、クラブが地面に刺さることなくスムーズに振り抜ける。

- オフセット: オフセット(シャフトの中心線とリーディングエッジの前後差)は、ボールの捕まりに影響する要素だが、上級者は少ないオフセットを好む傾向がある。タイトリストのプレーヤーズアイアンは、一貫してオフセットが少なく、アドレス時にターゲットに対してスクエアに構えやすい、シャープな見た目を追求している。

これらのプログレッシブ設計へのこだわりこそが、タイトリストのアイアンを単なるパーツの集合体ではなく、ゴルファーの信頼に応える「精密機器」たらしめているのである。

第三部:モデル比較と選び方のガイド

ここまでタイトリストアイアンの20年にわたる進化の歴史と、それを支える技術について詳述してきた。この最終章では、それらの情報を基に、読者一人ひとりが自身のゴルフスタイルやスキルレベルに最適なモデルを見つけるための、実践的なガイドを提供する。

性能マトリックス:あなたに合うのはどのシリーズ?

タイトリストの豊富なラインナップを理解する最も簡単な方法は、各シリーズを性能の二軸でマッピングすることである。ここでは横軸に「寛容性(Forgiveness)」、縦軸に「操作性・打感(Workability/Feel)」を置いたマトリックスを想定し、主要モデルをプロットしてみよう。

タイトリストアイアン 性能マトリックス

(高)操作性・打感

(低)操作性・打感

(低)寛容性

(高)寛容性

- 620 MB(マッスルバック): マトリックスの左上に位置する、究極のプレーヤーズアイアン。ショットを自由自在に操りたい、打点に絶対の自信があるエキスパート向け。最高の打感とフィードバックを提供するが、ミスヒットへの寛容性は最も低い。ハンディキャップの目安はシングルプレーヤー、特に0に近いレベル。

- 620 CB(キャビティバック): MBのすぐ右下に位置する。基本的な操作性や打感はMBに近いが、わずかなキャビティ効果と、ロングアイアンのタングステンにより、MBより少しだけ安心感が欲しい上級者向け。

- T100: CBとほぼ同等の操作性を持ちながら、より現代的なテクノロジー(共鍛造タングステン)によって寛容性を高めたモデル。シャープな見た目と打感を妥協したくない競技志向のプレーヤーに最適。PGAツアーでの使用率がその性能を証明している。ハンディキャップ5以下のプレーヤーに推奨されることが多い。

- T150: T100の弟分。「我々のためのツアーアイアン」というコンセプト通り、T100よりわずかに大きく、ロフトも強いため、飛距離と安心感をプラス。T100は少し難しいと感じるが、プレーヤーズアイアンのフィーリングを求めるシングルから10程度のハンディキャップのゴルファーにフィットする。

- T200 / T250: マトリックスの中央に位置する、最も守備範囲の広いモデル。中空構造とMax Impact技術により、飛距離性能と寛容性を高いレベルで両立。見た目もシャープで、多くのゴルファーが満足できる性能を持つ。ハンディキャップ5から15程度の中上級者に最適な選択肢。

- T350 / T400: マトリックスの右下に位置する、究極のゲームインプルーブメント(Game Improvement)アイアン。とにかくやさしく、高弾道で飛距離を伸ばしたいアベレージゴルファー向け。ミスヒットに非常に強く、ゴルフを楽にしてくれる。

コンボセットという選択肢

タイトリストのラインナップがこれほど緻密に設計されている理由の一つは、「コンボセット(またはコンボアイアン)」という選択肢をゴルファーに提供するためである。これは、セット内で異なるモデルを組み合わせることで、各番手に最適な性能を持たせるという、非常に合理的で賢いクラブセッティングの方法だ。

コンボセットのメリット

一般的に、ロングアイアン(#4, #5)はボールが上がりにくく、ミスヒットしやすい。一方で、ショートアイアン(#8, #9, PW)は飛距離よりも方向性やスピンコントロールが重要になる。コンボセットは、この番手ごとの要求性能の違いに対応する。

例えば、ロングアイアンは寛容性が高く高弾道のモデル(例:T200)を、ミドル・ショートアイアンは操作性と打感に優れたモデル(例:T100)を組み合わせることで、セット全体として「やさしさ」と「操作性」を両立できる。

推奨の組み合わせ例

タイトリストは、Tシリーズのデザイン(特にバックフェースの仕上げやトップラインからの見た目)を統一することで、異なるモデルを組み合わせても違和感がないように配慮している。

- 上級者向けコンボ: 620 CB (#6-PW) + T100 (#4, #5) or U505 (ユーティリティアイアン)スコアリングアイアンでは最高の打感と操作性を求めつつ、難しいロングアイアンはより寛容性の高いモデルで補うセッティング。

- 競技志向アマ向けコンボ: T100 (#7-PW) + T150 (#5, #6)ショートアイアンはT100でスピンコントロールを重視し、ミドルアイアンはT150で飛距離と安定性を確保する、非常にバランスの取れた組み合わせ。

- 中級者向けステップアップコンボ: T200/T250 (#8-PW) + T350 (#5, #6, #7)ショートアイアンはシャープなT200/T250で卒業を目指し、ロング・ミドルはT350のやさしさを最大限に活用する。

コンボセットの注意点:フィッティングの重要性

コンボセットを組む際に最も重要なのは、ロフト角のフロー(流れ)である。例えば、T100の7番(33度)とT150の6番(29度)ではロフト差が4度あり適切だが、モデルの組み合わせによっては番手間の飛距離差が開きすぎたり、詰まりすぎたりすることがある。これを避けるため、専門家による弾道計測器を用いたフィッティングを受け、各番手の飛距離を正確に把握した上で、必要に応じてロフト角を調整することが強く推奨される。

中古市場での賢い選択

最新モデルは魅力的だが、予算には限りがある。幸い、タイトリストのアイアンは品質が高く、数世代前のモデルでも優れた性能を持つものが多い。中古市場は、賢く名器を手に入れるための宝の山となり得る。

今なお人気の高い歴代モデル

- AP2 714 / AP2 716: 高密度タングステンによる高MOI設計が完成の域に達したモデル。打感、操作性、寛容性のバランスが非常に高く、今でも多くのゴルファーから「史上最高傑作」との呼び声が高い。状態の良いものが見つかれば、コストパフォーマンスは抜群である。

- 718 AP3: 「プレーヤーズ・ディスタンスアイアン」の初代モデル。シャープな見た目と飛距離性能を両立しており、T200系の性能を手頃な価格で体験したいゴルファーにおすすめ。

- 初代 T100 / T200 (2019): Tシリーズの基本性能を確立したモデル。現行モデルとの性能差は劇的というほどではなく、価格がこなれてきた今、非常に狙い目と言える。

中古品購入時の注意点

- 溝(グルーブ)の規制: 2010年にR&;AとUSGAによって溝のルールが改定された。競技に出場するゴルファーは、2010年以降に発売されたモデル(またはルール適合モデル)を選ぶ必要がある。AP1/AP2 710シリーズなどが、この規制に対応した最初のモデル群である。

- 偽造品のリスク: 人気ブランドであるタイトリストは、残念ながら偽造品も多く出回っている。購入は、信頼できる大手中古ショップや公式サイトの認定中古品など、実績のある販売店から行うべきである。

- スペックの確認: 中古クラブは、前の所有者によってリシャフト(シャフト交換)されていたり、ロフト角やライ角が調整されていたりすることがある。購入前に、シャフトの種類、フレックス、長さ、グリップの状態、そして可能であればロフト・ライ角が標準スペックと合っているかを確認することが重要である。

結論:進化を止めない『シリアスゴルファー』のためのアイアン

2005年から2025年に至る20年間のタイトリストアイアンの進化の軌跡を振り返ると、そこには一貫した哲学が見えてくる。それは、ツアープロが要求する究極の「操作性・打感」と、幅広いアマチュアゴルファーが求める「寛容性・飛距離」という、時に相反する二つの要求に対し、一切の妥協なく、真摯に応えようとしてきた歴史であった。

黎明期の伝統的な鍛造アイアンは、その哲学の「伝統」の部分を象徴していた。APシリーズの登場は、マルチマテリアル構造という「革新」によって、その門戸を大きく開いた。そしてTシリーズへの再編は、パフォーマンスを基軸とした明快なラインナップを構築し、ゴルファーが最適な一本に辿り着くための道筋を照らし出した。この進化の物語は、まさにブランドがターゲットとする「シリアスゴルファー」と共に歩んできた証左と言えるだろう。

技術的な観点から見れば、今後のアイアン開発においても、高密度タングステンによる精密な重量配分と、ヘッド構造の多様化(鍛造、複合、中空)が、パフォーマンス向上のための二大潮流であり続けることは間違いない。素材科学の進歩や、AIを用いた設計手法の導入により、これらの技術はさらに洗練され、我々が今想像する以上の性能を持つアイアンが生まれる可能性を秘めている。

本稿が、タイトリストというブランドが紡いできたアイアンの深い世界を知る一助となり、読者一人ひとりが自らのゴルフを新たなステージへと導く、最高のパートナー(相棒)を見つけるための羅針盤となることを心から願っている。クラブ選びは、自らのゴルフと向き合う旅そのものである。その旅が、実り多きものになることを祈ってやまない。

付録:さらに情報を深めるために

本稿でタイトリストアイアンの世界に興味を持たれた方のために、さらに情報を深めるためのリソースを以下に紹介する。

公式サイトへのリンク

- タイトリスト 日本公式サイト

最新モデルの情報、テクノロジー解説、ツアーニュースなど、公式情報が満載。 - 過去のモデル一覧(Previous Models / 米国サイト)

本稿で取り上げたモデルを含む、歴代アイアンのスペックや発売時期を確認できる貴重なデータベース。

フィッティングの重要性

最適な一本を見つけるためには、スペック表の数字だけでは不十分である。ゴルファーのスイングは千差万別であり、同じヘッドでもシャフトやライ角が異なれば、その性能は全く変わってしまう。タイトリストは、ゴルファーが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、専門家によるフィッティングを強く推奨している。

- フィッティングで何がわかるか?

弾道計測器(トラックマンなど)を用いて、ヘッドスピード、ボール初速、打ち出し角、スピン量といった客観的なデータを計測。これらのデータに基づき、専門のフィッターが最適なヘッドモデル、シャフト、ロフト角、ライ角などを提案してくれる。 - どこで受けられるか?

タイトリストは全国のゴルフコースや練習場で、定期的にフィッティングイベントや試打会を開催している。また、認定フィッターが在籍する「タイトリスト フィッティングスタジオ&ストア」も存在する。 - ゴルフクラブ フィッティング イベントを探す

- パフォーマンス体感イベント(試打会)を探す

自分に完璧にフィットしたクラブは、スコアを向上させるだけでなく、ゴルフそのものの楽しさを何倍にもしてくれるはずだ。

コメント