PINGアイアンの哲学と20年の軌跡

1959年、カーステン・ソルハイムが自宅のガレージで最初のパターを製作したとき、そのクラブヘッドがボールを打つ音は「ピーン」と響いた。これが、後にゴルフ界を席巻するブランド「PING」の名の由来であることは有名な逸話だ。PING公式サイトによれば、その創業の瞬間から、同社には一貫した哲学が息づいている。それは「Play Your Best」— すべてのゴルファーが自身の最高のプレーを発揮できるよう、最高の用具を提供するという揺るぎない信念である。

この哲学を具現化する二本の柱が、「寛容性(Forgiveness)」と「カスタムフィッティング」だ。PINGは、プロフェッショナルだけでなく、アベレージゴルファーが直面するミスヒットという現実から目を背けなかった。むしろ、そのミスをいかにクラブが助け、結果を安定させられるかという「寛容性」の追求こそが、PINGの技術開発の原動力であり続けた。そして、その効果を最大限に引き出すために、一人ひとりのゴルファーの体格やスイングに合わせたクラブを提供する「カスタムフィッティング」を業界に先駆けて導入した。この二つは、PINGというブランドのDNAそのものである。

本記事で焦点を当てる2005年から2025年という20年間は、ゴルフクラブ市場が劇的な変化を遂げた時代であった。チタンやマレージング鋼といった新素材が一般化し、コンピュータ支援設計(CAD)やシミュレーション技術が飛躍的に進化。その結果、クラブの「飛距離性能」はかつてないレベルにまで引き上げられた。同時に、ゴルファーのニーズは細分化し、メーカーは単一の思想では対応できない多様な要求に応える必要に迫られた。

この激動の20年において、PINGは独自のポジションを堅持し、さらに強固なものとしてきた。彼らは、いたずらに流行を追うのではなく、自らの哲学に忠実であり続けた。本稿では、PINGアイアンの進化を3つの主要な系譜—究極の寛容性を追求する「Gシリーズ」、操作性と寛容性の高次元での融合を目指す「iシリーズ」、そしてトッププレーヤーのための精密性を極める「Blueprintシリーズ」(その前身であるSシリーズを含む)—を軸に解き明かす。素材、フェース、重心設計といった技術的側面に深く切り込み、各モデルがどのような思想のもとに生まれ、次の世代へとバトンを渡していったのか、その壮大な進化の物語を紐解いていく。

第1部:寛容性の追求 – Gシリーズの系譜 (2005-2025)

Gシリーズのコンセプト解説

PINGのアイアンラインナップにおいて、Gシリーズは常にその中核を担い、ブランドの哲学である「寛容性」を最も純粋な形で体現してきた。その名は「Game Improvement(ゲームインプルーブメント)」に由来し、その目的は明確である。プロ、アマチュアを問わず、あらゆるスキルレベルのゴルファーが、より簡単に、より安定して良い結果を得られるようにすること。それがGシリーズに課せられた一貫した使命だ。

このコンセプトを実現するための技術的な核となるのが、MOI(Moment of Inertia:慣性モーメント)の最大化である。MOIとは、物体の回転しにくさを示す物理量であり、ゴルフクラブにおいては、インパクト時にヘッドがフェースセンターを外れた(オフセンターヒットした)際の、ヘッドのブレにくさを示す指標となる。PINGの設計思想に関する報道でも指摘されているように、高いMOIを持つアイアンは、芯を外しても飛距離のロスや方向性のブレが少なく、結果としてゴルファーに大きな安心感と安定したスコアをもたらす。

Gシリーズの進化の歴史は、まさにこのMOIをいかにして高め、同時に飛距離や打感といった他の性能要素と両立させるかという、エンジニアたちの絶え間ない挑戦の記録である。ヘッド周辺に重量を配分する「ペリメーター・ウェイティング」というPING伝統の設計を基本としながら、新しい素材の採用、フェース構造の革新、そして重心位置の最適化を通じて、Gシリーズは20年間にわたり「やさしさ」の基準を更新し続けてきたのである。

歴代モデルの時系列解説

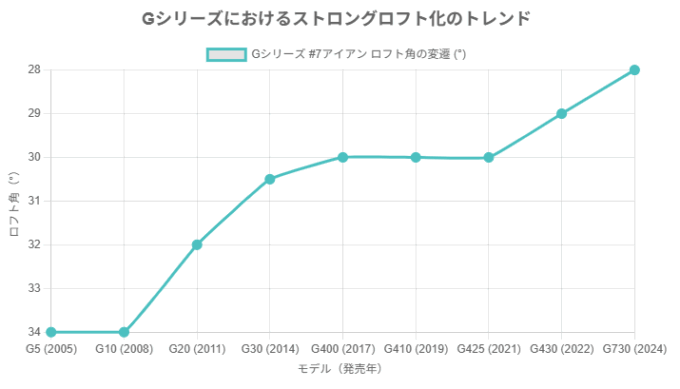

ここでは、2005年のG5から2024年のG730に至るまで、Gシリーズの主要モデルを時系列で追い、その進化の軌跡を具体的に見ていこう。

G5 (2005年)

G5アイアンは、その前身であるG2アイアンの成功を土台に、さらなる寛容性の向上を目指して開発されたモデルだ。中古市場での製品説明にもあるように、その設計思想は明快。ワイドなソールはダフリのミスを軽減し、深いキャビティバック構造は低・深重心化に貢献。これにより、ボールが上がりやすく、ミスヒットに強いという、ゲームインプルーブメントアイアンの王道とも言える性能を実現した。特に、ヘッドのトゥ側に重量を効果的に配置することで、インパクト時のヘッドの安定性を高め、MOIを最大化する工夫が凝らされている。このG5の成功が、その後のGシリーズの方向性を決定づけたと言っても過言ではない。

| 発売時期 | 2005年 |

| 技術的特徴 | ワイドソール、ディープキャビティバック、トゥ・ウェイトによる高MOI設計。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 34.0° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 約100,000円〜 (スチールシャフト、6本セット) ※推定 |

G10 (2008年)

G10は、G5で確立された高MOI設計をさらに推し進めたモデルである。主要な素材として17-4ステンレススチールを採用し、耐久性と鋳造の自由度を両立。このモデルの最大の特徴は、極端なまでの周辺重量配分にある。ヘッドのトゥ側下部に重量を集中させる「エクストリーム・ロー・トゥ・ウェイティング」により、MOIを劇的に向上させた。これにより、オフセンターヒット時の寛容性は新たなレベルに達した。また、キャビティ内部に配置されたエラストマー製のCTP(カスタム・チューニング・ポート)インサートは、インパクト時の余分な振動を吸収し、ソリッドで心地よい打感の実現に貢献。当時のレビューでは、その驚異的な寛容性と安定性が高く評価されており、Gシリーズの評価を不動のものとした。

| 発売時期 | 2008年 |

| 技術的特徴 | 17-4ステンレススチール製。エクストリーム・ロー・トゥ・ウェイティングによる高MOI。エラストマーCTPインサート。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 34.0° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 6本セット 94,500円 (スチール) / 119,700円 (カーボン) (出典: ゴルフなんでも瓦版) |

G20 (2011年)

G20は、寛容性を維持しつつ、「飛距離」という要素をより強く意識したモデルだ。薄肉化されたフェースと、キャビティ内のフローティングCTP構造(フェースから独立して配置されたCTP)により、インパクト時のフェースのたわみを最大化し、ボール初速の向上を実現した。さらに、このモデルで特筆すべきは、PINGが自社で開発した専用シャフト「CFS(Control, Feel, Stability)」の採用である。MyGolfSpyのレビューによれば、PINGはヘッドだけでなくシャフトまで含めたクラブ全体のパフォーマンスをコントロールすることで、最適な弾道とフィーリングを追求した。これは、PINGのフィッティング哲学とも合致するアプローチであり、G20を単なる「やさしいアイアン」から「高性能なシステム」へと昇華させた。

| 発売時期 | 2011年9月 |

| 技術的特徴 | 薄肉フェース、フローティングCTP構造によるボール初速向上。専用開発CFSシャフト。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 32.0° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 1本 15,750円 (スチール) / 18,900円 (カーボン) ※推定 |

G30 (2014年)

G30アイアンは、「飛距離、寛容性、高弾道」という3つの要素を、かつてないレベルで両立させることを目指した。このモデルの革新性は、そのソール設計にある。リーディングエッジと後方がカットされた新設計のソールは、打ち込むタイプ、払い打つタイプといったスイング軌道や、様々なライの状況を問わず、スムーズな抜けの良さを実現。これにより、ダフリのミスに非常に強くなった。同時に、ストロングロフト設計と薄肉フェースを採用することで、力強い飛距離性能を獲得。しかし、ただロフトを立てるだけでなく、低重心設計によって高弾道を確保し、「飛ぶけどグリーンで止まらない」というストロングロフトアイアンの弱点を克服した。G30は、やさしさの定義を「ミスへの強さ」から「安定して飛距離を出し、グリーンを狙えること」へと広げたモデルと言える。

| 発売時期 | 2014年 |

| 技術的特徴 | ダフりに強い新設計ソール。ストロングロフトと低重心設計による高弾道・高飛距離。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 30.5° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 1本 16,000円 (税抜・スチール) / 19,000円 (税抜・カーボン) (出典: CLUB PING) |

G400 (2017年)

G400アイアンは、フェースの反発性能を劇的に向上させたモデルとして記憶されている。その核心技術が「COR-Eyeテクノロジー」だ。GMaxアイアンで初めて導入されたこの技術は、フェース、ソール、トップレールが一体となってたわむ構造で、インパクトエネルギーを効率的にボールに伝える。G400では、このテクノロジーをさらに進化させ、新トップレール・アンダーカットと組み合わせることで、フェースのたわみ量を前作比で18%もアップさせた。また、フェース素材には高強度の17-4ステンレススチールを採用し、強度を約40%向上。これにより、フェースをより薄く設計することが可能となり、高初速を実現した。さらに、3ピース構造の大型バッジを搭載することで、インパクト時の振動を抑制し、心地よい打感と打音を両立。G400は、Gシリーズが単なる寛容性だけでなく、飛距離とフィーリングにおいてもツアーレベルの性能を追求していることを明確に示した。

| 発売時期 | 2017年9月7日 |

| 技術的特徴 | COR-Eyeテクノロジー、高強度17-4SSフェース、3ピースバッジによる高初速と好打感。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 30.0° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 6本セット 132,000円 (税込) (出典: ビックカメラ.com) |

G410 (2019年)

G410は、Gシリーズの歴史における重要な転換点となったモデルだ。PING自身が「ゲームインプルーブメント技術を再形成した」と語るように、このモデルは従来の「いかにもやさしそうな」外観からの脱却を図った。具体的には、G400と比較してオフセットを10%削減し、ブレード長も短くしたことで、よりシャープで洗練されたヘッド形状を実現した。これは、寛容性を求めつつも、クラブの見た目にこだわるゴルファー層の拡大に対応する動きであった。日本のメディアでも「ずいぶんスッキリした」と評されたその形状は、アドレス時の安心感と操作性のイメージを両立させた。もちろん、寛容性も犠牲にしていない。トゥ側とホーゼルネックに重量を集中させることで、コンパクトなヘッドサイズながらG400と同等以上のMOIを維持。G410は、「やさしさ」と「シャープな見た目」は両立できることを証明し、Gシリーズの新たな可能性を切り開いた。

| 発売時期 | 2019年3月21日 |

| 技術的特徴 | オフセットとブレード長を削減したシャープな形状。寛容性を維持するトゥ/ホーゼル・ウェイティング。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 30.0° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 1本 135ドル (スチール) ※MyGolfSpy Japanより (出典: MyGolfSpy Japan) |

G425 (2021年)

G425は、飛距離性能を新たな次元へと引き上げるため、メタルウッドの設計思想を取り入れた意欲作だ。「メタルウッド・スタイル」と称される可変厚フェース構造がその核心。フェースのどの部分でヒットしても、たわみを最大化し、安定して高いボール初速を生み出すことを可能にした。G410で好評だったコンパクトなヘッド形状は継承しつつ、内部形状の最適化と周辺重量配分の拡大により、「そのサイズにおける寛容性の新基準」を打ち立てたと評された。また、バックフェースに搭載されたバッジの面積を約54%も拡大し、素材と形状を最適化することで、インパクト時のフィーリングとサウンドを大幅に改善。疎水性の高い「ハイドロパール・クローム仕上げ」は、雨天時やラフからでもスピン量の変動を抑え、安定したパフォーマンスに貢献する。G425は、見た目のシャープさと究極の寛容性、そして圧倒的なボール初速を高次元で融合させた、現代ゲームインプルーブメントアイアンの一つの完成形と言えるだろう。

| 発売時期 | 2021年 |

| 技術的特徴 | メタルウッド・スタイルの可変厚フェース。拡大されたバックフェースバッジ。ハイドロパール2.0仕上げ。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 30.0° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 1本 19,800円 (税込・スチール) (出典: CLUB PING) |

G430 (2022年)

G430アイアンは、「PING史上最も飛ぶアイアン」というキャッチコピーと共に登場した。その飛距離性能の源泉は、新開発の「PurFlex(ピュアフレックス)」キャビティバッジにある。この革新的なバッジは、背面に7つの異なる屈曲ゾーンを持つ多層構造となっており、インパクト時にフェースのたわみをサポートし、エネルギー伝達を最大化する。これにより、ボール初速が向上し、飛距離アップに繋がる。同時に、このバッジは不要な振動を吸収し、心地よい打音と打感を生み出す役割も果たす。また、ヘッド全体の重心をさらに低く設計し、ロフト角をカスタム設計することで、高弾道と飛距離性能を両立。薄肉フェースとの相乗効果で、グリーンをしっかりとらえる「高さ」と「スピン」も確保している。G430は、飛距離というゴルファーの根源的な欲求に、PINGならではの工学的なアプローチで応えたモデルである。

| 発売時期 | 2022年11月11日 |

| 技術的特徴 | PurFlexキャビティバッジ、低重心設計、薄肉フェースによる高初速・高弾道。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 29.0° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 6本セット 99,800円〜 (レフティ) (出典: 価格.com) |

G730 (2024年)

2024年に登場したG730は、Gシリーズの寛容性の追求をさらに極限まで推し進めたモデルだ。PINGはこれを「我々の最も長く、最も寛容なアイアン」と位置づけている。G430で培われた技術をベースに、フェースの反発性能とヘッドの安定性をさらに向上。特に、ボール初速の向上に注力しており、前モデルと比較して約5ヤードの飛距離アップを実現したと謳われている。しかし、単に飛ぶだけでなく、「max height and max forgiveness for shots that hit and hold the green(グリーンにヒットして止まるショットのための、最大の高さと最大の寛容性)」を両立している点がPINGらしい。これは、低重心設計と最適化されたスピン性能によって実現されており、アマチュアゴルファーがスコアメイクする上で最も重要な「グリーンを狙える性能」を、最高のやさしさで提供することを目指している。G730は、Gシリーズが長年培ってきた寛容性の哲学の、現時点での集大成と言えるだろう。

| 発売時期 | 2024年 |

| 技術的特徴 | PING史上最高の飛距離と寛容性。高初速と高弾道を両立し、グリーンでのストッピングパワーを確保。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 28.0° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) (出典: Today’s Golfer) |

| 日本での発売時参考価格 | 7本セット 170,170円 (N.S.PRO 950) (出典: 楽天市場) |

第1部のキーポイント

- 一貫した哲学: Gシリーズは20年間、「寛容性(Forgiveness)」と「MOIの最大化」を一貫して追求してきた。

- 技術的進化: 単純な大型化から、CTPインサートによる打感向上、COR-Eyeテクノロジーや薄肉フェースによる反発性能向上、そしてPurFlexバッジのような複合的な技術へと進化。

- デザインの変革: G410を境に、寛容性を維持しながらもよりシャープでアスリートにも好まれる外観へとシフトし、ターゲット層を拡大した。

- ストロングロフト化: グラフが示すように、時代の要請に応え、飛距離性能向上のために徐々にロフト角を立ててきたが、常に高弾道を両立する低重心設計が伴っている。

第2部:操作性と寛容性の融合 – iシリーズの進化 (2016-2025)

iシリーズのコンセプト解説

Gシリーズが「最大の寛容性」を追求するのに対し、iシリーズはより複雑で繊細な要求に応えるために存在する。その核心コンセプトは、「上級者が求める操作性や打感」と、「幅広いアマチュアゴルファーにも恩恵のある寛容性」という、一見すると相反する二つの要素を、いかに高い次元で融合させるかという点にある。iシリーズは、アスリートの感性と、PINGが培ってきたエンジニアリングの粋が交差する、最もエキサイティングな領域を担っている。

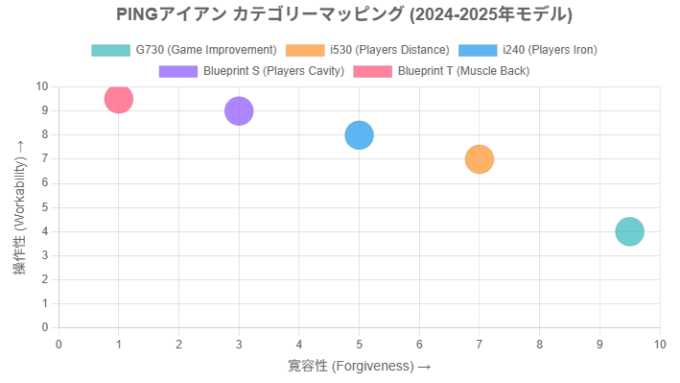

この20年の進化の中で、iシリーズは明確に二つの潮流へと分かれていった。一つは、iBladeやi200番台(i210, i230, i240)に代表される「コントロール系プレーヤーズアイアン」。これらは、ツアープロや上級者が意のままに弾道を操れる精密なコントロール性能と、鍛造アイアンに匹敵する、あるいはそれを超えるほどのソフトな打感を最優先に設計されている。しかし、そこには必ずPINGならではの「隠された寛容性」が盛り込まれており、純粋なマッスルバックアイアンとは一線を画す。

もう一つの潮流が、i500番台(i500, i525, i530)に代表される「飛び系プレーヤーズディスタンスアイアン」である。このカテゴリーは、TaylorMadeのP790などに代表されるように、近年の市場で大きなトレンドとなっている。シャープで美しいブレードスタイルの外観を持ちながら、内部は中空構造や高反発素材のフェースを採用することで、ゲームインプルーブメントアイアン並みの圧倒的な飛距離性能を実現する。iシリーズは、この二つの異なるアプローチを通じて、現代ゴルファーの多様なニーズにきめ細かく応えているのである。

歴代モデルの時系列解説

iBlade (2016年)

iBladeは、長年ツアーで支持されたSシリーズ(S55)の実質的な後継モデルとして登場した。PINGがブレードアイアンの定義に挑戦し続けた歴史の中で、iBladeは大きな一歩となった。このモデルで特筆すべきは、素材の変更である。PINGのプレーヤーズアイアンとして初めて、よりソフトな打感を持つ「431ステンレススチール」をボディに採用。これにより、鋳造でありながら鍛造に迫るフィーリングを実現した。デザインは、薄いトップラインと最小限のオフセットを持つ、クリーンでクラシックなブレード形状。しかし、その内部にはPINGの技術が凝縮されている。ヘッドのトゥ側に高比重のタングステンウェイトを内蔵することで、ブレード形状とは思えないほどの高いMOI(寛容性)を確保。多くのツアープロが即座にバッグに入れたことからも、その完成度の高さがうかがえる。「ブレードの見た目と操作性」と「キャビティバックのやさしさ」を両立させた、まさに「モダンブレード」の誕生であった。

| 発売時期 | 2016年8月 |

| 技術的特徴 | ソフトな431ステンレススチール採用、タングステン・トゥ・ウェイトによる高MOI、クリーンなブレード形状。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 34.0° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 1本 21,000円 (税抜・スチール) (出典: ゴルフプラザオカムラ) |

i200 (2017年)

iBladeが究極のプレーヤー向けだったのに対し、i200はより幅広い層の上級者・中級者を見据えて開発された。PINGは「精密な距離感と、水平・垂直方向の弾道コントロール」を特徴として挙げている。iBlade同様、ソフトな431ステンレススチールを採用し、心地よい打感を実現。ヘッド形状はiBladeよりもわずかに大きく、安心感がある。キャビティ内部には、薄く、よりフェースに近い位置にエラストマーCTPを配置することで、インパクト時のエネルギー伝達効率を高めつつ、フィーリングを向上させている。i200は、iBladeほどの鋭さはないものの、十分な操作性を持ちながら、より高い寛容性を備えており、まさにiシリーズのコンセプトを体現したバランスの取れたモデルとして高い評価を得た。

| 発売時期 | 2017年 |

| 技術的特徴 | 431ステンレススチール、薄型エラストマーCTP、操作性と寛容性のバランス。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 33.0° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 不明 (i210の価格から推定すると1本2万円前後) |

i500 (2018年)

i500の登場は、市場に衝撃を与えた。「飛び系ブレード」という新たなカテゴリーを切り開いたからだ。その構造は、従来のアイアンとは一線を画す「メタルウッド・ライク」なもの。ボディは17-4ステンレススチールだが、フェースには非常に高強度で薄く加工できる「鍛造C300マレージング鋼」を採用。そして、ヘッド内部を中空にすることで、インパクト時にフェースが大きくたわみ、ウッドのような爆発的なボール初速を生み出すことに成功した。当時のテストデータでは、G400アイアンを凌ぐボール初速と飛距離を記録している。見た目はシャープなブレードスタイルでありながら、その性能はゲームインプルーブメントアイアン並み。この「見た目と性能のギャップ」が、多くのゴルファーを魅了した。i500は、飛距離を求める向上心のあるゴルファーにとって、まさに夢のようなアイアンであった。

| 発売時期 | 2018年10月4日 (出典: Golf Network) |

| 技術的特徴 | 中空構造、鍛造C300マレージング鋼フェースによる高初速。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 30.5° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 不明 (i525の価格から推定すると1本2.5万円前後) |

i210 (2018年)

i500と同時期に発表されたi210は、i200の正統後継モデルであり、i500とは対照的に「打感」と「コントロール」を極限まで追求した名器である。最大の特徴は、前作比で約30%も大型化し、インパクト時の設置面積が約25%増えたエラストマーCTPだ。この大きく、ソフトなインサートがフェース全面をサポートすることで、インパクト時の衝撃を効果的に吸収し、「極上の打感」と評されるほどのソフトでソリッドなフィーリングを実現した。この打感は、鈴木愛プロや比嘉真美子プロなど、多くの契約女子プロから絶大な支持を受け、数々の勝利に貢献した。i210は、派手な飛距離性能はないものの、ツアープロが求める一貫したスピン性能と精密な距離の打ち分けを可能にする、信頼性の高いアイアンとして、その名をゴルフ史に刻んだ。

| 発売時期 | 2018年9月6日 (出典: Golf Digest Online) |

| 技術的特徴 | 大型エラストマーCTPによる極上のソフトな打感。ツアーレベルのコントロール性能。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 33.0° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 6本セット 116,640円 (出典: Golf Digest Online) |

i525 (2022年)

i525は、i500のコンセプトを継承し、さらに洗練させたプレーヤーズディスタンスアイアンだ。i500同様、鍛造マレージング鋼フェースと17-4ステンレススチールの中空ボディ構造を採用しているが、大きな進化点は内部にある。ヘッド内部にポリマーを注入することで、フェースの反発をサポートしつつ、i500で課題とされた打音・打感を改善。よりソリッドで心地よいフィーリングを実現した。また、タングステンウェイトをトゥ側とシャフト先端に配置することで、MOIを高め、寛容性を向上させている。i525は、i500の爆発的な飛距離性能はそのままに、フィーリングと寛容性というプレーヤーが重視する要素を大幅に向上させた、バランスの取れたモデルへと進化した。

| 発売時期 | 2022年2月18日 (出典: 価格.com) |

| 技術的特徴 | 中空構造、鍛造マレージング鋼フェース、内部ポリマー注入による飛距離と打感の両立。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 30.5° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 5本セット 123,750円〜 (スチール) ※推定 |

i230 (2022年)

i210の後継として、実に4年もの歳月を経て登場したi230は、ツアープロからのフィードバックを徹底的に反映したモデルだ。その最大の特徴は「信じられないほどの一貫性」にある。飛距離のバラつきが非常に少なく、常に計算通りの距離を打てる predictability(予測可能性)を追求した。これを実現するため、431ステンレススチールボディ、タングステンウェイト、そして活性エラストマーインサートを組み合わせた5ピース構造を採用。これにより、重心位置を精密にコントロールし、打感と寛容性を向上させた。また、溝の間隔を狭めて本数を増やす「マイクロマックス・グルーヴ」を搭載し、濡れた状態やラフからでも安定したスピン量を確保。i230は、爆発的な飛距離よりも、スコアメイクに直結する「信頼性」を最優先するシリアスゴルファーのための、究極のコントロールアイアンである。

| 発売時期 | 2023年1月19日 (出典: 価格.comマガジン) |

| 技術的特徴 | 5ピース複合素材構造、活性エラストマーインサート、マイクロマックス・グルーヴによる精密な距離コントロール。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 33.0° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 6本セット 132,000円 (スチール) (出典: 価格.comマガジン) |

i530 (2024年)

i525の後継となるi530は、「飛び系ツアーアイアン」というコンセプトを掲げ、プレーヤーズディスタンスアイアンの新たな地平を切り開いた。PINGが目指したのは、ツアープロが好むようなコンパクトでシャープなヘッド形状の中に、最大限の飛距離性能を詰め込むこと。i525同様、中空構造と高反発な鍛造マレージング鋼フェースを採用しつつ、内部構造と重心設計をさらに最適化。これにより、高弾道・高初速を実現し、グリーンをしっかり狙える飛距離とスピン性能を両立した。レビューでは「クリーンでプレミアムなルックス」と「優れた高さ、飛距離、一貫性」が高く評価されており、見た目にも性能にもこだわる現代の向上心あるゴルファーに最適な選択肢となっている。

| 発売時期 | 2024年4月4日 (出典: CLUB PING) |

| 技術的特徴 | コンパクトな中空構造、高反発マレージング鋼フェースによる「飛び系ツアーアイアン」。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 29.0° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 1本 31,900円 (税込・スチール) (出典: CLUB PING) |

i240 (2025年)

2025年夏に登場したi240は、i230の後継モデルであり、iシリーズのコントロール系譜の最新作だ。このモデルの興味深い点は、そのデザイン思想にある。PINGによれば、i230のフラッシュなバッジはマッスルバックのように見え、その寛容性がゴルファーに伝わりにくいというフィードバックがあったという。それに応え、i240ではより明確な「トゥルー・キャビティバック」形状を採用。寛容性を視覚的にもアピールするデザインへと回帰した。技術的には、431ステンレススチールボディ、エラストマーインサート、そしてカーボンを象嵌した軽量バッジを組み合わせることで、余剰重量を生み出し、低重心化と安定性向上に繋げている。さらに、ツアープロの要望に応え、グルーヴ(溝)の設計を見直し、フェアウェイからのスピンコントロール性能を向上させている。i240は、iシリーズが常にプレーヤーとの対話を重視し、進化し続けていることを示す象徴的なモデルである。

| 発売時期 | 2025年7月8日発表 (出典: PING) |

| 技術的特徴 | 明確なキャビティバック形状、複合素材による低重心化、スピンコントロールを重視した新グルーヴ設計。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 33.0° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 1本 217ドル (スチール) (出典: GolfWRX) |

第2部のキーポイント

- 二つの潮流: iシリーズは、コントロール性能と打感を重視する「i2xx系」と、飛距離性能を追求する「i5xx系(プレーヤーズディスタンス)」という明確な二つの進化の道を歩んできた。

- 素材と構造の多様化: ソフトな431SSの採用(iBlade, i210)から、中空構造とマレージング鋼フェースの組み合わせ(i500系)、そして複合素材構造(i230, i240)へと、モデルのコンセプトに合わせて最適な技術が選択されている。

- 打感へのこだわり: 特にi210で頂点に達したエラストマーCTPの進化は、PINGが鋳造アイアンでも最高の打感を追求する姿勢を示している。

- 市場トレンドへの対応: i500系の登場は、「飛び系ブレード」という市場の大きなトレンドをPINGが自社の哲学の中でどう解釈し、製品化したかを示す好例である。

第3部:精密性の極致 – SシリーズからBlueprintへ (2005-2025)

Sシリーズ/Blueprintのコンセプト解説

PINGのラインナップの頂点に君臨するのが、Sシリーズ、そしてその血統を受け継ぐBlueprintシリーズである。これらのアイアンは、一般的なアマチュアゴルファーではなく、ゴルフというスポーツを極めようとする一握りのプレーヤー—ツアープロフェッショナルやトップアマチュア—のために設計されている。その設計思想は、寛容性や飛距離といった要素よりも、「最大限の操作性(Workability)」「精密な弾道コントロール」「そして、インパクトのすべてを伝える純粋なフィーリング」を最優先に置いている。

このカテゴリーのアイアンは、ゴルファーに媚びることをしない。ミスヒットへの許容範囲は狭く、使いこなすには高い技術レベルが要求される。しかし、その見返りは大きい。ドロー、フェード、高い球、低い球といったあらゆる弾道を、ゴルファーの意のままに描き出すことを可能にする。ヘッドは極めてコンパクトで、トップラインは薄く、オフセットは最小限。アドレスした瞬間に、プレーヤーの感性を刺激し、創造性をかき立てるような、機能美に満ちた形状をしている。SシリーズからBlueprintへの進化は、PINGが最高の技術を持つプレーヤーとの対話を通じて、精密性の極致をいかに追求してきたかを示す物語である。

歴代モデルの時系列解説

S55 (2013年)

S55は、2003年のS59から始まったSシリーズの集大成とも言えるモデルだ。SシリーズはS59からS55まで数字をカウントダウンする形でリリースされ、その最終モデルとしてツアーで絶大な信頼を勝ち取った。17-4ステンレススチール製のヘッドは、コンパクトながらも安定性を高めるための工夫が凝らされている。その核心が、トゥ側に内蔵された高比重のタングステンウェイトだ。これにより、重心位置をフェースセンターに近づけ、インパクト効率を高めると同時に、ブレードタイプのアイアンとしては高い安定性を実現した。また、番手ごとに最適化されたスタビライジング・バーがキャビティ後方に配置され、弾道の高さとフィーリングをコントロールしている。S55は、バッバ・ワトソンをはじめとする多くのトッププロに愛用され、その操作性と安定性の絶妙なバランスが高く評価された、まさにツアープレーヤーズアイアンのベンチマークであった。

| 発売時期 | 2013年 |

| 技術的特徴 | 17-4SS製、タングステン・トゥ・ウェイト、スタビライジング・バーによる安定性と操作性の両立。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 34.0° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 不明 (当時のSシリーズの価格帯から1本2万円前後と推定) |

Blueprint (2019年)

Blueprintの登場は、PINGの歴史において画期的な出来事だった。PING初の完全鍛造マッスルバックアイアンとして、大きな注目を集めたからだ。伝統的に鋳造製法を得意としてきたPINGが、あえて鍛造に踏み切ったのは、最高のフィーリングと操作性を求めるトッププロの声に応えるためであった。素材には、非常にソフトな「8620炭素鋼」を採用し、それをワンピース(一体)で鍛造。これにより、インパクトの衝撃がダイレクトに、かつ純粋に手に伝わる、極上の打感を実現した。ヘッド形状は、短いブレード長、少ないオフセット、狭いソール幅を持つ、ツアープロが好む究極のコンパクトデザイン。弾道を自在にコントロールしたいエリートショットメーカーのために、すべてが最適化されている。トゥ側に配置されたタングステン・スクリューは、わずかながらも寛容性を加えるためのPINGらしいこだわりだ。Blueprintは、PINGが妥協なく精密性を追求した結果生まれた、芸術品とも呼べるアイアンである。

| 発売時期 | 2019年 |

| 技術的特徴 | PING初の完全鍛造マッスルバック。8620炭素鋼ワンピース鍛造による究極の打感と操作性。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 34.0° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 不明 (高価な鍛造モデルのため、1本3万円以上と推定) |

Blueprint S (2024年)

Blueprint Sは、マッスルバックのBlueprint Tと同時に発表された、もう一つのトッププレーヤー向けモデルだ。そのコンセプトは「寛容性を備えた鍛造ブレード」。ルイ・ウーストハイゼンのようなツアープロが開発に深く関わり、彼らの「ブレードの見た目とフィーリングは欲しいが、少しだけ助けが欲しい」という要望に応える形で生まれた。ヘッドは8620炭素鋼からの完全鍛造で、クリーンなキャビティバックデザインを持つ。最大の特徴は、ロングアイアン(#3, #4, #5)に採用された「Precision-Pocket Forging」という特許技術だ。これは、鍛造工程でキャビティ内部にポケット(空洞)を設けるもので、これにより生まれた余剰重量を再配分し、ブレード形状ながら寛容性を高めている。Blueprint Sは、マッスルバックを使うには少し自信がないが、最高の打感と操作性を求めるスキルフルなプレーヤーにとって、理想的な選択肢となる。

| 発売時期 | 2024年 |

| 技術的特徴 | 8620炭素鋼鍛造キャビティバック。ロングアイアンに採用されたPrecision-Pocket Forgingによる寛容性。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 33.0° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 不明 (Blueprint Tと同等か、やや安価と推定) |

Blueprint T (2024年)

Blueprint Tは、初代Blueprintの正統後継となる、最新の鍛造マッスルバックアイアンだ。「T」はTourを意味し、その名の通り、弾道コントロールを最優先事項とするツアープレーヤーのために設計されている。初代Blueprintの成功を基に、トッププロからのさらなるフィードバックを反映し、よりクリーンでコンパクトな形状へと洗練された。素材はBlueprint Sと同じく8620炭素鋼のワンピース鍛造。ヘッドの質量を番手ごとに最適化し、特にショートアイアンではスピンコントロール性能と弾道の安定性を高めている。Blueprint Tは、もはや寛容性という言葉とは無縁の世界に存在する。ゴルファーの技術と感性のすべてを、一打一打の結果に反映させるための、究極のツールである。このアイアンを手にすることは、自らの技術に対する絶対的な自信の表明に他ならない。

| 発売時期 | 2024年 |

| 技術的特徴 | Blueprintの後継となる最新鍛造マッスルバック。8620炭素鋼ワンピース鍛造。弾道コントロールを最優先。 |

| #7アイアン スペック | ロフト角: 34.0° / ライ角: 62.0° (ブラック) / 長さ: 37.0インチ (スチール) |

| 日本での発売時参考価格 | 不明 (高価な鍛造モデルのため、1本3万円以上と推定) |

第3部のキーポイント

- ターゲットの明確化: SシリーズとBlueprintシリーズは、一貫して最高の技術を持つトッププレーヤーをターゲットとしている。

- 製法の進化: 鋳造のS55から、PING初となる完全鍛造マッスルバックのBlueprintへ。これは、究極のフィーリングを求める声に応えた大きな決断だった。

- 寛容性の再定義: このカテゴリーでは、「寛容性」はミスヒットの許容ではなく、タングステンウェイト(S55)やPrecision-Pocket Forging(Blueprint S)のように、操作性を損なわずに安定性をわずかに加えるための技術として用いられる。

- 選択肢の提供: 2024年にマッスルバックの「T」とキャビティバックの「S」を同時にリリースしたことは、トッププレーヤーの中でも微妙に異なるニーズ(純粋な操作性 vs 少しの助け)に対応するPINGの姿勢を示している。

第4部:技術進化の核心 – 3つの視点から紐解くPINGアイアン

これまでG、i、Blueprintという3つの系譜を時系列で見てきた。しかし、PINGのアイアン進化の本質を理解するためには、モデルを横断し、その根底にある技術がどのように進化してきたかを体系的に分析する必要がある。ここでは、「素材技術」「フェース設計」「重心設計」という3つの核心的な視点から、PINGが20年間で築き上げてきた技術的資産を紐解いていく。

素材技術の革新:打感と反発の両立

アイアンの性能を決定づける最も基本的な要素は、ヘッドに使われる「素材」である。PINGの20年の歴史は、鋳造に適した伝統的な素材から、打感や反発性能を極めるための特殊素材へと、その選択肢を戦略的に広げてきた歴史でもある。

- 17-4ステンレススチール: Gシリーズの多くやS55などで採用されてきた、PINGの基本とも言える素材。鋳造(Investment Casting)という製法との相性が非常に良く、複雑なキャビティ形状や周辺重量配分を精密に、かつ大量に生産することを可能にした。耐久性が高く、コストパフォーマンスにも優れるため、特に寛容性を重視するモデルで長年採用され続けている。

- 431ステンレススチール: iBladeやi200、i210、そして最新のi240で採用された素材。17-4SSと比較してニッケル含有量が多く、よりソフトな性質を持つ。これにより、鋳造製法でありながら、鍛造アイアンに迫る、あるいはそれを凌駕するほどの心地よい打感を実現した。PINGが「打感」という官能的な性能に、いかに工学的にアプローチしてきたかを示す象徴的な素材である。

- 8620炭素鋼: Blueprintシリーズ(TおよびS)で採用されている、非常にソフトな炭素鋼。この素材は鍛造製法と組み合わせることで、その真価を発揮する。インパクトの際の振動を最小限に抑え、ボールがフェースに乗る感覚をプレーヤーにダイレクトに伝える。PINGが最高のフィーリングを求めるトッププロの声に応えるために、伝統的な鋳造だけでなく、鍛造という選択肢を取ったことを示している。

- マレージング鋼フェース: i500、i525、i530といった「飛び系」アイアンの心臓部。C300という航空宇宙分野でも使われる高強度な特殊鋼は、非常に薄くても強度を保つことができる。この特性を利用し、極薄のフェースを設計することで、インパクト時にフェースが大きくたわみ、トランポリンのような効果でボール初速を劇的に向上させる。

- 複合素材(タングステン、エラストマー): これらは単一の素材ではないが、PINGの設計において不可欠な要素だ。鉄より比重の高いタングステンを、ヘッドのトゥ側やソールに戦略的に配置することで、MOI(寛容性)を高めたり、重心位置を精密にコントロールしたりする。一方、エラストマー(ゴムや樹脂のような衝撃吸収材)は、CTPやバッジとしてキャビティ内部に配置され、インパクト時の余分な振動を吸収し、打感や打音を心地よいものにチューニングする役割を担う。i210の大型エラストマーや、i230の活性エラストマーはその好例である。

フェース設計の進化:初速とスピンの最適化

エンジンが素材だとすれば、そのパワーを路面に伝えるタイヤに相当するのが「フェース」である。PINGは、ボール初速とスピン量という二つの重要な要素を最適化するため、フェースの構造と溝(グルーヴ)の設計に絶えず革新を加えてきた。

- 周辺重量配分 (Perimeter Weighting): これはPING創業以来の基本設計であり、すべてのモデルの根底に流れる思想だ。伝説的なEye2アイアンで確立されたこの設計は、フェースの中央部を薄く、周辺部を厚くすることで、ミスヒット時のヘッドのブレを抑え、フェースの広い範囲で安定した結果をもたらす。

- COR-Eyeテクノロジー: GMaxやG400で採用された画期的な技術。フェースだけでなく、ソール、トップレールまでが一体となってたわむ「目」のような構造により、フェースの反発エリアを極限まで拡大。どこで打っても高いボール初速が得られる、究極の寛容性をフェース設計で実現した。

- 中空構造 (Hollow Body Construction): i500シリーズで採用された、飛距離性能を最大化するための構造。ヘッド内部を空洞にすることで、マレージング鋼のような高反発フェースがインパクト時に障害物なく自由に変形(たわむ)ことを可能にする。これにより、アイアンでありながらフェアウェイウッドのような反発性能を生み出し、圧倒的なボール初速を実現する。

- マイクロマックス・グルーヴ (Micromax Grooves): i230やi525などで採用された溝の設計。溝と溝の間隔を狭め、溝の本数を従来よりも増やすことで、ボールとフェースの間の摩擦力を高める。これにより、特にショートアイアンでのスピン性能が向上し、フライヤー(ラフから打った際にスピンが減って飛びすぎてしまう現象)を抑制。ウェットなコンディションでも安定したスピン量を確保し、距離のコントロール性を高める。

- PurFlexキャビティバッジ: G430で採用された最新技術。これは単なる打感向上のためのバッジではない。7つのゾーンが独立して動くことで、フェースのたわみを部分的にサポートし、インパクトエリア全体でエネルギー伝達効率を最適化する。つまり、フェースの反発性能そのものを向上させる機能を持つ、能動的なフェース技術と言える。

重心(CG)設計の哲学:寛容性と弾道コントロール

ヘッドのどこに「重さの中心」を置くか。この重心(Center of Gravity)設計こそが、アイアンの性格を決定づける最も重要な要素である。PINGは、モデルのコンセプトに応じて重心位置を精密にコントロールすることで、求める性能を引き出している。

- 低・深重心化: Gシリーズで一貫して追求されてきた設計思想。重心をヘッドのできるだけ低く、そしてフェース面から遠い(深い)位置に設定することで、ボールは自然と高く上がりやすくなる。これは、多くのアマチュアゴルファーが求める高弾道を実現し、グリーンにボールを止めるために不可欠な要素である。ワイドソールやディープキャビティは、この低・深重心化を実現するための具体的な設計手法だ。

- MOIの最大化: PINGの代名詞とも言える設計哲学。ヘッドの重量を中央から周辺部(特にトゥとヒール)に配分することで、慣性モーメント(MOI)を高める。高いMOIは、インパクト時に芯を外してもヘッドが回転しにくく、フェースがターゲット方向を向き続けることを意味する。これにより、左右の打点のブレに対して非常に強くなり、方向性の安定に絶大な効果を発揮する。タングステンウェイトの戦略的な配置は、このMOIをさらに高めるための重要な技術である。

- モデルごとのCG最適化: PINGの重心設計の巧みさは、モデルごとにその位置を最適化している点にある。

- Gシリーズ: 最高の寛容性と高弾道のため、重心は最も低く、深い位置に設定される。

- Blueprintシリーズ: 弾道を低く抑え、スピン量をコントロールし、操作性を最大化するため、重心は比較的高く、浅い(フェースに近い)位置に設定される。これにより、上級者はフェースの開閉で弾道を操りやすくなる。

- iシリーズ: これらの中間に位置し、モデルの特性に合わせて精密に調整される。例えば、コントロール系のi240はBlueprint寄りの重心に、飛び系のi530はGシリーズ寄りの重心に設定され、それぞれのモデルが目指す性能(操作性 or 飛距離と高さ)を実現している。

第4部のキーポイント

- 戦略的な素材選択: PINGは、モデルのコンセプト(寛容性、打感、飛距離)に応じて、17-4SS、431SS、8620炭素鋼、マレージング鋼といった多様な素材を戦略的に使い分けている。

- 多角的なフェース進化: フェース技術は、反発エリアを広げる「構造(COR-Eye、中空)」、スピンを安定させる「溝(マイクロマックス)」、そして反発性能自体を高める「サポート部材(PurFlex)」へと、多角的に進化している。

- 重心設計こそが性能の鍵: PINGアイアンの性格は、重心位置によって決定づけられる。Gシリーズの「低・深」からBlueprintの「高・浅」まで、プレーヤーの求める弾道に応じてCGを精密にコントロールする技術こそ、PINGの真骨頂である。

第5部:ゴルファーとの対話 – PINGカスタムフィッティングの重要性

PINGのアイアンについて語る上で、絶対に避けて通れないのが「カスタムフィッティング」の存在である。Gシリーズの寛容性、iシリーズの多様性、Blueprintの精密性—これらすべての性能は、ゴルファー一人ひとりに最適化されたフィッティングを経て初めて、その真価を100%発揮するように設計されている。PINGにとって、クラブ開発とフィッティングは切り離すことのできない、いわば車の両輪なのだ。

フィッティングの意義

なぜPINGはこれほどまでにフィッティングを重視するのか。その根底には、創業者カーステン・ソルハイムの「ゴルファーは機械ではない」という思想がある。身長、腕の長さ、手の大きさ、スイングの癖は千差万別。既製品のクラブにゴルファーが合わせるのではなく、ゴルファーにクラブを合わせるべきだ、とPINGは考えた。この思想に基づき、PINGは科学的な計測と動的な試打を組み合わせた独自のフィッティングプロセスを確立した。これにより、ゴルファーは自分でも気づかなかったポテンシャルを最大限に引き出し、「Play Your Best」を実現することができるのである。

カラーコードシステム

PINGフィッティングの象徴とも言えるのが、「カラーコードシステム」である。1972年に導入されたこの画期的なシステムは、アイアンの「ライ角」を色分けされたドットで示すものだ。ライ角とは、アドレスした際のシャフトと地面が作る角度のことで、これがスイングに合っていないと、インパクトでフェースが左右どちらかを向きやすくなり、方向性のブレに直結する。

PINGのフィッターは、ゴルファーの身長と手首から床までの長さを計測し、静的な初期値を算出。その後、インパクトボードを使って実際にボールを打ち、ソールについた跡を見ることで、動的なライ角を判断する。マルーン(超アップライト)からゴールド(超フラット)まで、10種類以上のカラーコードから最適なライ角を選択することで、インパクトでフェースがスクエアに戻りやすくなり、ショットの方向性は劇的に安定する。このシンプルかつ効果的なシステムは、半世紀以上にわたってPINGフィッティングの中核を担い続けている。

スペックの多様性

PINGのフィッティングはライ角だけにとどまらない。ゴルファーのパフォーマンスを最大化するため、あらゆるスペックに多様な選択肢を用意している。

- ロフト角オプション: PINGの多くのアイアンには、3種類のロフト角オプションが用意されている。これは単なる飛距離調整ではない。

- Standard Spec: 各モデルの設計思想に基づいた標準的なロフト。

- Power Spec: 標準よりロフトを立てた設定。ボール初速を上げ、飛距離を重視するゴルファー向け。

- Retro Spec: 標準よりロフトを寝かせた設定。スピン量を増やし、弾道を高くして操作性を重視する上級者や、番手間の飛距離差を調整したいプレーヤー向け。

- シャフトとグリップ: PINGは、自社開発のシャフト(AWT, CFSなど)に加え、主要なアフターマーケットシャフトを多数ラインナップしている。フィッティングでは、スイングスピードやテンポ、求める弾道に合わせて最適な重量、フレックス、キックポイントのシャフトを選択する。同様に、グリップも手の大きさに合わせて6種類の太さから選ぶことができ、ショットの方向性を微調整する役割も果たす。

このように、PINGのアイアンは、1000万通り以上とも言われる組み合わせの中から、フィッティングという「対話」を通じて、ゴルファー一人ひとりのための「唯一無二の一本」として完成するのである。

第5部のキーポイント

- フィッティングは不可欠: PINGのアイアンは、カスタムフィッティングを前提に設計されており、その性能はフィッティングによって最大限に引き出される。

- カラーコードの重要性: ライ角を最適化するカラーコードシステムは、ショットの方向性を安定させるためのPINGフィッティングの根幹である。

- スペックの戦略的選択: ロフト角(Power/Retro Spec)、シャフト、グリップといった多様な選択肢は、単なる好みではなく、ゴルファーのパフォーマンスを向上させるための戦略的なツールとして提供されている。

- 思想の具現化: フィッティングシステム全体が、「ゴルファーにクラブを合わせる」というPINGの揺るぎない哲学を具現化したものである。

結論:20年の進化と未来への展望

2005年のG5から2025年のi240まで、この20年間のPINGアイアンの進化の旅路を振り返ると、そこには一本の太い幹が見えてくる。それは、創業者カーステン・ソルハイムから受け継がれる「寛容性」という揺るぎない哲学である。この哲学を基盤としながら、PINGは素材、設計、製法における絶え間ない革新を続け、あらゆるレベルのゴルファーが「Play Your Best」を実現するためのツールを提供し続けてきた。

Gシリーズは、MOIの最大化という命題を追求し、「やさしさ」の限界を常に押し広げてきた。その進化は、単なるヘッドの大型化から、COR-EyeテクノロジーやPurFlexバッジといった、より洗練された工学的アプローチへと深化し、G410以降はシャープな外観をも手に入れた。

iシリーズは、市場の多様化するニーズに応え、「操作性と飛距離」という二律背反に見える性能を見事に融合させた。コントロールを極めるi2xx系と、飛距離を追求するi5xx系という二つの潮流を生み出し、それぞれがプレーヤーの感性とエンジニアリングの粋を結集した傑作を生み出し続けている。

そしてSシリーズからBlueprintへと続く系譜は、PINGがゴルフの頂点に立つプレーヤーとの対話を決してやめないことの証である。鋳造の限界に挑み、ついには完全鍛造という新たな領域に足を踏み入れたその姿勢は、「究極のコントロール」を求める声に真摯に応え続けるという、ブランドの矜持を示している。

今後、ゴルフクラブの開発は、AIによる設計最適化、未知なる新素材の登場、そしてさらなるデータ解析技術の活用によって、新たな局面を迎えるだろう。しかし、この変化の激しい時代においても、PINGの強みは揺るがないと確信する。なぜなら、PINGには最先端のデータとエンジニアリングに基づいた開発アプローチと、ゴルファー一人ひとりの現実と向き合うカスタムフィッティングという、強力な両輪があるからだ。

究極のウェッジを求めて:タイトリスト ボーケイウェッジ進化の軌跡(2015-2025)

コメント