- なぜボーケイウェッジは世界中のゴルファーに選ばれ続けるのか

- 【本編】ボーケイウェッジ年代別モデル徹底解説(2015-2025)

- もう一つの潮流 – 日本限定「ボーケイフォージド」の世界

なぜボーケイウェッジは世界中のゴルファーに選ばれ続けるのか

ゴルフというスポーツにおいて、スコアの約3分の2を占めると言われる100ヤード以内のショートゲーム。その成否を大きく左右するのが、ウェッジというクラブです。数多あるウェッジブランドの中で、プロからアマチュアまで、世界中のゴルファーから絶大な信頼を寄せられ、一つのベンチマークとして君臨し続けているのが、タイトリストの「ボーケイデザイン ウェッジ」です。

その成功の根幹には、マスタークラフトマンであるボブ・ボーケイ氏の揺るぎない哲学が存在します。カナダで生まれ、父の工具店でクラブ作りの基礎を学んだボーケイ氏は、「最高のR&D(研究開発)はPGAツアーにある」という信念のもと、常に世界最高峰のプレーヤーたちの声に耳を傾け、彼らの厳しい要求に応えるクラブを開発し続けてきました。その情熱は、タイガー・ウッズのために開発された初期の200シリーズから始まり、トッププレーヤーたちの間で瞬く間にその性能が認められました。

その信頼性の何よりの証明が、ツアーにおける圧倒的な実績です。ボーケイウェッジは2004年以来、PGAツアーでの使用率No.1の座を一度も譲ることなく維持しており、米男子ツアーでは50%、日本の男子ツアーでも45%を超えるゴルファーがその性能を頼りに戦っています。この事実は、ボーケイウェッジが単なるブランドではなく、勝利に直結する「実戦の道具」であることを物語っています。

ボーケイウェッジの開発は、常に三つの不変の原則に基づいて行われています。それは、あらゆるライや状況に対応できる「多様性(Versatility)」、狙った場所に正確にボールを運ぶための「距離と弾道のコントロール(Distance & Trajectory Control)」、そしてグリーン上でボールを意のままに止めるための「最大のスピン(Maximum Spin)」です。この三原則こそが、ボーケイウェッジが進化を続ける上での羅針盤であり、ゴルファーに究極の信頼感を与える源泉なのです。

本稿では、この10年間(2015年~2025年)に焦点を当て、ボーケイウェッジがどのような技術革新を遂げ、どのように進化してきたのかを時系列で詳細に分析します。プログレッシブCGという革命から、前方重心設計という飛躍まで、各モデルの技術的特徴、スペック、そしてそれがゴルファーにもたらした恩恵を深く掘り下げ、ショートゲームの未来を切り拓いてきたボーケイウェッジの進化の軌跡を紐解いていきます。

【本編】ボーケイウェッジ年代別モデル徹底解説(2015-2025)

2015年以降、ボーケイウェッジの進化は加速します。それは単にスピン性能を高めるという一次元的な進化ではなく、重心位置(CG)の最適化という、より科学的で三次元的なアプローチへのシフトでした。このセクションでは、ゴルフ界に衝撃を与えたSM6から最新のSM10、そして未来のForgedモデルまで、各世代がどのような思想のもとに開発され、いかなる革新を遂げたのかを、スペックや価格と共に徹底的に解説します。

図1: ボーケイSMシリーズの発売時参考価格推移(スチールシャフトモデル、税込)

Vokey Design SM6 (2016年発売) – 重心設計革命の幕開け

2016年3月、ボーケイウェッジの歴史における大きな転換点となる「SM6」が発表されました。それまでのウェッジ開発が主に溝(グルーブ)の形状やフェース面の加工によるスピン性能の向上に主眼を置いていたのに対し、SM6は「プログレッシブCG(Progressive Center of Gravity)」という画期的な重心設計を初めて全面的に採用し、ウェッジのパフォーマンスを新たな次元へと引き上げました。

重心設計に革命をもたらしたVokey Design SM6ウェッジ

革新的特徴:プログレッシブCG設計の初導入

SM6の核心技術であるプログレッシブCGは、ロフト角に応じて重心位置を体系的に変化させる設計思想です。これは、各ロフトのウェッジが実際に使用される際のインパクト位置(打点)に重心を合わせることで、弾道、飛距離、打感を最適化するというアプローチです。

- ローロフト (46°-52°): これらの番手は主にフルショットで使われ、打点はフェース下部に集中する傾向があります。そこでSM6では重心を低く設定。これにより、アイアンのような力強い弾道と約3〜4ヤードの飛距離アップを実現しました。従来のウェッジにありがちだった「吹け上がり」を抑制し、より計算高いショットを可能にしました。

- ミッドロフト (54°, 56°): フルショットとアプローチショットの両方で使われるサンドウェッジ。SM6では重心を中間の高さに配置し、飛距離性能とグリーン周りでのコントロール性能を高いレベルで両立させました。

- ハイロフト (58°-62°): アプローチやバンカーショットで多用され、打点はフェース上部になりがちです。SM6では重心位置を高くすることで、打ち出し角を抑え、スピン量を増加させることに成功。これにより、ランの少ない、いわゆる「止まる」ボールが打ちやすくなり、ピンをデッドに狙えるコントロール性が向上しました。この高重心化は、プレーヤーがより弾道をコントロールできるという実感をもたらしました。

この目に見えるテクノロジーは、ウェッジのバックフェースのデザインにも現れており、多くのゴルファーにその革新性を印象付けました。

テクノロジー:TX4グルーブとパラレルミーリング

重心設計だけでなく、スピン性能も進化しました。新設計の「TX4グルーブ」は、ロフト毎に溝の幅と深さを最適化。46°〜54°ではより狭く深い溝を、56°〜62°ではより広く浅い溝を採用することで、それぞれの番手に求められるスピン性能を最大化しました。さらに、溝と溝の間に平行なミーリング加工(パラレルフェーステクスチャー)を施すことで、フェースの摩擦力を高め、スピンの安定性を向上させました。これにより、前モデル比で最大200rpmのスピン量増加が謳われました。

スペック概要と価格

SM6は、ゴルファーの多様なニーズに応えるべく、豊富なラインナップで展開されました。

- 発売時期: 2016年3月11日

- ロフト角: 46°から62°まで2°刻み

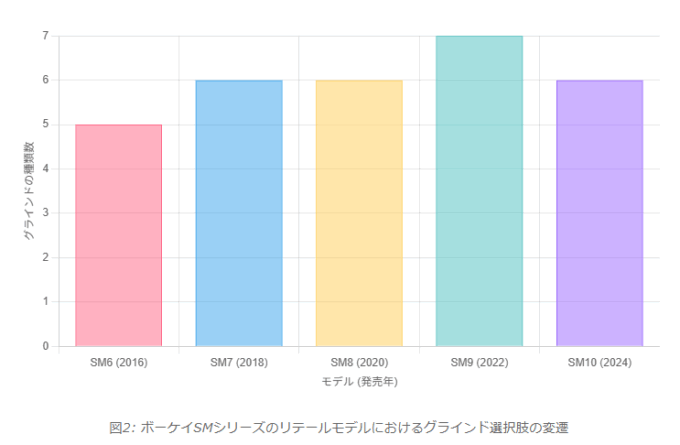

- グラインド: 5種類 (F, S, M, L, K)

- 仕上げ: ツアークローム, スティールグレー, ジェットブラック

- 構造: 鋳造 (8620カーボンスチール)

- 日本での参考価格(当時): スチールシャフト装着モデルで約22,000円(税抜)、米国では$149 (MAP)でした。

SM6は、ウェッジの性能を「スピン」という一面的な評価軸から、「弾道と距離のコントロール」という総合的な評価軸へとシフトさせた、まさに革命的なモデルであったと言えるでしょう。

Vokey Design SM7 (2018年発売) – 精密化された重心とスピン性能

SM6で打ち立てた「プログレッシブCG」という金字塔。2018年3月に登場した「SM7」は、その革新的なコンセプトをさらに深化させ、”精密化”をテーマに開発されました。単なる後継モデルではなく、ツアープレーヤーからの膨大なフィードバックと最先端のCAD技術を駆使し、パフォーマンスのあらゆる側面を磨き上げたモデルです。

プログレッシブCGをさらに精密化したVokey Design SM7ウェッジ

特徴:プログレッシブCGのさらなる最適化

SM7の最大の進化点は、プログレッシブCGをさらに精密に、そして大胆に推し進めたことにあります。Vokey R&Dチームは、SM6のデータを詳細に分析し、重心位置をさらに最適化する余地があることを発見しました。

- ハイロフトではより高く、ローロフトではより低く: SM7では、ハイロフト(58°-62°)の重心をSM6よりもさらに高く、ローロフト(46°-52°)の重心をさらに低く設定。これにより、各ロフトでの弾道コントロール性能が格段に向上しました。

- インパクトポイントとの一致: この精密な重心設計により、各ロフトの理想的なインパクトポイント(打点)と重心位置がほぼ完全に一致。結果として、ゴルファーはより安定した飛距離と、ソリッドで心地よい打感を得られるようになりました。これは「Know Your Letter. Hit Your Number.(自分の番手を知り、自分の距離を打つ)」というSM7のキャッチコピーにも象徴されています。

テクノロジー:公差を極めたスピンミルドグルーブ

スピン性能においても、SM7は妥協しませんでした。溝の製造公差(許容される誤差の範囲)をこれまで以上に厳格に管理する新しいプロセスを導入。1本1本のウェッジの溝が、ルール適合内で限りなくシャープになるよう100%検査されました。これにより、前モデルであるSM6と比較して、平均で100rpmものスピン量増加を実現したと発表されています。これは特にラフからのショットや、フェースに異物が挟まるような状況で、安定したスピン性能を発揮することに貢献します。

スペック概要と価格

SM7は、ソールグラインドの選択肢を拡大し、より多くのゴルファーへの適合性を高めました。

- 発売時期: 2018年3月

- ロフト角: 46°から62°まで2°刻み

- グラインド: F, S, M, K, Lに加え、新たにハイバウンスの「Dグラインド」が追加され、計6種類に。Dグラインドは、バンカーからの脱出性能とグリーン周りでの操作性を両立させた、アマチュアにも恩恵の大きいグラインドとして注目されました。このDグラインドはSM7で初めて登場し、その後のモデルでさらに拡充されていくことになります。

- 仕上げ: ツアークローム, ブラッシュドスチール, ジェットブラック。RAW(ノーメッキ)はカスタム限定で提供。

- 日本での参考価格(当時): スチールシャフト装着モデルで約24,000円(税抜)、米国では$150でした。

SM7は、SM6が切り拓いた重心設計の道をさらに突き進み、「精密さ」という新たな価値を付加することで、ボーケイウェッジの性能と信頼性を不動のものとしました。

Vokey Design SM8 (2020年発売) – 前方重心設計による安定性の飛躍

2020年3月、ボーケイウェッジは再び大きな飛躍を遂げます。「SM8」の登場です。SM6、SM7と続いたプログレッシブCGのコンセプトを根底から見直し、「前方重心設計(Forward CG)」という、まったく新しいアプローチを導入しました。これは、ウェッジの安定性を劇的に向上させ、ゴルファーに「当たり負けしない」という絶対的な信頼感を与えることを目的とした、画期的な設計でした。

革新的特徴:重心をフェースの前方へ

従来のウェッジ設計では、重心を高くすると、どうしても重心はフェース面から後方(ヘッドの厚みの中)に下がりがちでした。重心が後方にあると、インパクト時にフェースが開きやすくなり、ボールがフェースを滑るように高く上がって飛距離をロスする、いわゆる「ポップアップ」の原因となっていました。MyGolfSpyの分析によると、この問題の解決こそがSM8開発の核心でした。

SM8は、このトレードオフを克服するために、重心を後方に下げることなく、むしろフェースの前方へと押し出す設計を採用しました。これを実現したのが、以下の2つの技術です。

- 番手別ネック長調整: ハイロフトになるほどネック(ホーゼル)を長く設計。これにより、重心を高く保ちつつ、後方へ下がるのを防ぎます。

- 高比重タングステンの配置: ネックの重量増とバランスを取るため、ヘッドのトゥ側に高比重のタングステンウェイトを配置。これにより、重心をフェースセンターに保ちながら、前方へと押し出すことが可能になりました。

この前方重心設計の効果は絶大で、インパクト時にフェースがスクエアに戻ろうとする力が働き、ヘッドのブレを抑制。結果として、MOI(慣性モーメント)はSM7と比較して7%も向上しました。これにより、ゴルファーはミスヒット時でも飛距離や方向性のロスが少なく、より安定した結果を得られるようになったのです。「スピンではなく、CGだ」という開発陣の言葉通り、SM8はウェッジ設計の新たなフロンティアを切り拓きました。

スペック概要と価格

SM8は、前方重心設計という大きな進化を遂げつつも、ゴルファーへの適合性を追求する姿勢は変わりませんでした。

- 発売時期: 2020年3月6日

- ロフト角: 46°から62°まで2°刻み

- グラインド: F, S, M, K, L, D の6種類。SM7で好評だったDグラインドが、従来の58°, 60°に加え、54°, 56°にも拡大され、サンドウェッジの選択肢が広がりました。

- 仕上げ: ツアークローム, ブラッシュドスチール, ジェットブラック。そしてカスタム限定でRAW(ノーメッキ)も用意されました。

- 日本での参考価格(当時): スチールシャフト装着モデルで約24,000円(税抜)、米国では$159と、前モデルから若干の値上げとなりました。

SM8は、インパクトの安定性という、すべてのゴルファーが求める根源的な性能を劇的に向上させたモデルです。これにより、ボーケイウェッジは単に「スピンがかかる」「操作性が良い」だけでなく、「ミスに強く、信頼できる」という新たな評価軸を確立しました。

Vokey Design SM9 (2022年発売) – 究極の弾道コントロールへ

SM8で確立した「前方重心設計」という革新的なプラットフォームを基盤に、2022年3月に登場したのが「SM9」です。SM9の使命は、その安定性を維持しながら、弾道をさらに低く、スピン量をさらに多く、つまり「究極の弾道コントロール」を実現することでした。ボブ・ボーケイ氏が語るウェッジの三原則「多様性、距離と弾道のコントロール、最大のスピン」を、かつてない高いレベルで具現化したモデルと言えます。

前方・高重心設計をさらに進化させ、究極の弾道コントロールを目指したVokey Design SM9

前方・高重心設計をさらに進化させ、究極の弾道コントロールを目指したVokey Design SM9

特徴:前方・高重心設計のさらなる進化

SM9は、SM8の前方重心設計を継承しつつ、重心をさらに垂直方向(高く)に上げるための新たな工夫が施されました。具体的には、バックフェースのトップライン側に「テーパードパッド」と呼ばれる厚みを持たせることで、構えた時の見た目を変えることなく、重心位置を高く設定することに成功しました。

この「前方・高重心設計」がもたらす最大のメリットは、インパクト時にフェースが立ちやすく、打ち出し角が低く抑えられることです。打ち出しが低いにもかかわらず、スピン量は最大化されるため、風に影響されにくい、強く前に飛んでからグリーン上で鋭く止まる、プロが求める理想的な弾道が打ちやすくなります。MyGolfSpyのレポートでも、この「より低い弾道と高いスピン」がSM9の核心的な特徴として挙げられています。

ボーケイ氏の研究によれば、ウェッジの最適な打点はフェースの2番目から5番目の溝の間であり、このエリアで打つことで、低く安定した弾道と高いスピンが得られるとされています。SM9の重心設計は、まさにこの最適な打点でヒットした際のパフォーマンスを最大化するためにチューニングされているのです。

テクノロジー:新開発のスピンミルドグルーブ

SM9では、溝の切削プロセスも一新されました。許容公差をさらに厳しく管理する新しいカッティングプロセスにより、より鋭く、より安定した形状の溝を実現。さらに、溝の耐久性を2倍に高める独自の熱処理加工も施されており、長期間にわたって高いスピン性能を維持します。

ロフト毎に溝の設計を変えるアプローチも継続されており、

- ローロフト (46°-54°): より狭く、深い溝で、フルショット時のパフォーマンスを最適化。

- ハイロフト (56°-62°): より広く、浅い溝で、グリーン周りの多様なショットでスピンを最大化。

これらのテクノロジーにより、SM9はあらゆる状況で最高のパフォーマンスを発揮する「究極のウェッジ」へと昇華しました。

スペック概要と価格

SM9は「The Ultimate in Optionality(究極の選択肢)」を掲げ、過去最大級のラインナップを誇りました。

- 発売時期: 2022年3月11日

- ロフト角: 46°から62°まで2°刻み

- グラインド: F, S, M, K, D, Lに加え、ツアーで人気の高かった「Tグラインド」がリテールモデルとして追加され、計7種類、合計23モデルという膨大な選択肢を提供。Tグラインドは最もソール幅が狭く、究極の操作性を求める上級者に支持されました。

- 仕上げ: ツアークローム, ブラッシュドスチール, ジェットブラック。RAWはカスタム限定。

- 日本での参考価格(当時): スチールシャフト装着モデルで27,500円(税込)、米国では$179.99と、原材料費の高騰などを背景に価格が上昇しました。

Vokey Design SM10 (2024年発売) – 全方位的なパフォーマンスの向上

2024年3月、2年周期のモデルチェンジを経て「SM10」が登場しました。SM6からSM9へと続いた「重心設計」という大きな技術革新の波は、SM10で一つの完成形に達したと言えます。そのため、SM10は一つの突出した新技術を謳うのではなく、SM9で確立した優れた基本性能をベースに、ツアープレーヤーやアマチュアからのフィードバックを徹底的に反映し、打感、弾道、スピンという3要素を全方位的に向上させることを目指して開発されました。

全方位的なパフォーマンス向上を目指したVokey Design SM10。25種類ものロフト・グラインド・バウンスの組み合わせを誇る

特徴:総合的なパフォーマンスの最適化

SM10の進化は、細部に宿ります。重心設計はSM9のコンセプトを継承しつつ、各ロフト、各グラインドでさらに最適なパフォーマンスが発揮されるよう、プログレッシブCGがより洗練されました。特に、プレーヤーが最も重視する「フィーリング」の向上に力が注がれています。また、ヘッド形状にも微調整が加えられ、アドレス時の見た目の美しさ、多様なショットをイメージしやすいプロファイルへと改良されています。

スピン性能に関しても、個別に最適化された溝設計とフェース面のテクスチャー加工により、いかなる状況でも安定して高いスピンコントロール性能を発揮します。SM10は、一つの技術的特長に頼るのではなく、これまでのモデルで培ってきたテクノロジーの集大成として、総合力で勝負するウェッジなのです。

スペック概要と価格

SM10は、ゴルファー一人ひとりに最適な一本を提供するため、25種類もの膨大な組み合わせを用意しています。

- 発売時期: 2024年3月

- ロフト角: 46°から62°まで2°刻み

- グラインド: F, S, M, K, D, T の6種類。SM9に存在したLグラインドはラインナップから外れましたが、Tグラインド(最低バウンス)からKグラインド(最高バウンス)まで、幅広い選択肢が用意されています。

- 仕上げ: 定番のツアークローム、ジェットブラックに加え、新たに上品な「ニッケル」フィニッシュが追加されました。

- 日本での参考価格: スチールシャフト装着モデルで29,700円(税込)前後。

Vokey Forged (2025年発売予定) – 日本が誇る至高の打感

グローバルモデルであるSMシリーズの進化とは別に、日本市場にはもう一つの重要な潮流が存在します。それが、日本人ゴルファー特有の「打感」へのこだわりに特化した「ボーケイフォージド」シリーズです。そして2025年7月、その最新モデルの発売が予定されています。

特徴:日本市場限定の鍛造モデルとCO-FORGING技術

ボーケイフォージドの最大の特徴は、その名の通り、ヘッド素材に軟鉄を使用し、鍛造(Forged)製法で製造されている点です。SMシリーズが採用する鋳造(Cast)製法に比べ、鍛造製法は金属の結晶が密になるため、インパクト時にボールがフェースに長く乗るような、柔らかく吸い付く独特の打感を生み出します。これは、フィーリングを重視する多くの日本人ゴルファーから絶大な支持を得ています。

しかし、単に柔らかいだけではボーケイウェッジとは言えません。2025年モデルでは、タイトリスト独自の「CO-FORGING技術」がさらに進化。これは、軟鉄鍛造のボディに、チタンやタングステンといった比重の異なる異素材を精密に組み合わせる技術です。これにより、鍛造ならではの至高の打感を実現しながら、SMシリーズで培われたプログレッシブCGのような、極めて精密な重心設計を両立させています。つまり、フィーリングとパフォーマンスを最高次元で融合させたモデルなのです。

スペック概要と価格

2025年モデルは、日本のコースコンディションやゴルファーのプレースタイルに合わせた独自のスペック展開が予想されます。

- 発売時期: 2025年7月5日(予定)

- ロフト角: 46°から60°まで

- グラインド: F, M, Kに加え、新たに「Bグラインド」が登場予定。Bグラインドは、ヒール、トゥ、トレーリングエッジに削りを入れ、より硬いライコンディションでのショット精度を高めるための多才なグラインドとされています。

- 仕上げ: サテン、ブラックPVDなどが予想されます。

- 日本での参考価格: 未定ですが、複雑な製造工程を要するため、SMシリーズよりも高価になることが確実視されています。

もう一つの潮流 – 日本限定「ボーケイフォージド」の世界

なぜ、世界No.1のウェッジブランドが、日本市場のためだけに特別な「フォージド(鍛造)」モデルを作り続けるのでしょうか。その答えは、日本のゴルフ文化に深く根差した「打感」への強いこだわりにあります。

日本のゴルファーのために開発された、軟鉄鍛造の「Vokey Forged」ウェッジ

日本のゴルファーのために開発された、軟鉄鍛造の「Vokey Forged」ウェッジ

「鋳造」と「鍛造」:製法がもたらすフィーリングの違い

ゴルフクラブのヘッド製法は、大きく「鋳造(Cast)」と「鍛造(Forged)」に分けられます。グローバルモデルであるSMシリーズは、精密な形状を作りやすい軟鉄鋳造(8620カーボンスチール)を採用しています。これにより、プログレッシブCGのような複雑な重心設計を高い精度で大量生産することが可能です。ボーケイの鋳造技術は非常に高く、鋳造でありながら非常にソフトな打感と評価されています。

一方、ボーケイフォージドが採用するのは軟鉄鍛造です。金属の塊を叩いて圧力をかけながら成形していくため、金属内部の結晶粒が細かく整い、非常に密度の高い構造になります。この結果、インパクト時にボールがフェースに食いつくような、独特の柔らかく粘りのある打感が生まれます。このフィーリングは、多くの日本人ゴルファーにとってクラブ選びの重要な要素となっています。

ただし、トレードオフも存在します。一般的に、より柔らかい素材を使用する鍛造ウェッジは、鋳造ウェッジに比べて溝の摩耗が早い傾向があります。プロのように頻繁にウェッジを交換しないアマチュアにとっては、耐久性も考慮すべき点です。しかし、ボーケイフォージドは独自の熱処理などを施すことで、このデメリットを最小限に抑える努力がなされています。

フォージドの進化:打感とパフォーマンスの両立へ

ボーケイフォージドは、2011年に初代が登場して以来、2年ごとに進化を続けてきました。(2017年、2019年、2021年、そして2025年モデル)重要なのは、これらのモデルが単に「打感が良いだけのウェッジ」ではないという点です。初期のモデルからSMシリーズのテクノロジーを取り入れる試みはなされていましたが、特に近年のモデルでは、その融合が顕著です。

2017年モデルの時点で、すでにSM6と同様のプログレッシブCGの思想が取り入れられていました。そして、2025年モデルでは、軟鉄鍛造ボディにタングステンやチタンを複合する「CO-FORGING」技術を駆使することで、SMシリーズの先進的な重心設計に匹敵するパフォーマンスと、鍛造ならではの至高の打感を両立させるに至っています。これは、日本市場の特殊な要求に応えるだけでなく、ウェッジテクノロジーの新たな可能性を追求するボーケイチームの探求心の表れでもあるのです。

最適な一本を見つけるために – ボーケイウェッジ選びの羅針盤

ボーケイウェッジの魅力は、その圧倒的なパフォーマンスだけでなく、ゴルファー一人ひとりのスイングタイプ、プレースタイル、そしてプレーするコースコンディションに合わせて最適な一本を選べる「究極の選択肢」にあります。しかし、ロフト、バウンス、そして「グラインド」という膨大な組み合わせは、時にゴルファーを悩ませる原因にもなります。ここでは、自分にとっての最適な一本を見つけるための基本的な考え方を解説します。

グラインドの理解が鍵

ウェッジ選びで最も重要かつ難解なのが「グラインド」です。グラインドとは、クラブのソール(底面)部分の形状を削り(Grind)、調整することです。このソールの形状が、インパクト時にクラブが地面や砂とどのように接するか(=抜けの良さ)を決定づけ、ショットの成否に直結します。

例えば、フェースを開いてボールを高く上げたい時、ソールのヒール側や後方が削られていれば、リーディングエッジが地面から浮き上がりにくく、ザックリのミスを防げます。逆に、フルショットでスクエアに打ちたい場合は、ソール全体がしっかりと地面に接地する形状が安定感をもたらします。ボーケイウェッジは、これらの多様なニーズに応えるため、多彩なグラインドを用意しているのです。

主要グラインドの特徴

ボーケイウェッジの主要なグラインドには、それぞれ明確な役割があります。アルファベットは、そのグラインドの開発に協力したツアープロのイニシャルや、形状の特徴に由来しています。

- Fグラインド: 「All-Purpose(万能)」なグラインド。主にフルショットやスクエアフェースで打つことを想定した、伝統的なソール形状です。特にピッチングウェッジやギャップウェッジのロフト帯で採用されます。

- Sグラインド: Fグラインドのトレーリングエッジ(後方)を削り、抜けの良さを向上させたモデル。スクエアフェースでのショットを基本としながらも、多少の操作性を求めるゴルファーに適しています。スティーブ・ストリッカーの要望から生まれました。

- Mグラインド: 「Most Favorite(最も好まれた)」の意で、ボブ・ボーケイ自身のお気に入り。ヒール、トゥ、トレーリングエッジが大きく削られており、フェースを開いたり閉じたり、多様なショットを打ちたいクリエイティブなゴルファーに最適です。

- Kグラインド: 「Bunker King(バンカーの王様)」。ボーケイウェッジの中で最もソール幅が広く、大きなバウンス角が特徴。バンカーショットで絶大な効果を発揮し、アプローチが苦手なゴルファーにもやさしさをもたらします。

- Dグラインド: Kグラインドのやさしさと、Mグラインドの操作性を融合させたハイバウンスモデル。鋭角なスイング軌道のゴルファーや、柔らかいコンディションで威力を発揮します。

- L/Tグラインド: Lはローバウンス、Tはツアーで人気のあったグラインド。これらはソール幅が非常に狭く、抜けの良さを極限まで追求したモデルです。硬いライや、繊細なタッチを要求される場面で真価を発揮しますが、使いこなすには高い技術が求められる上級者向けのグラインドです。

バウンス角の役割

バウンス(またはバウンス角)とは、ソールが地面に対してどれだけ出っ張っているかを示す角度です。この角度が、クラブヘッドが地面に潜り込むのを防ぐ役割を果たします。

- ハイバウンス (12°以上): 砂の多いバンカーや、芝がふかふかで柔らかいコースコンディションに適しています。また、上から打ち込むタイプ(スティープ/ディガー)のゴルファーは、ヘッドが刺さるのを防ぐためにハイバウンスが有効です。

- ローバウンス (8°以下): 地面が硬いコースや、ベアグラウンドのようなライに適しています。また、払い打つタイプ(シャロー/スウィーパー)のゴルファーは、ヘッドが地面で跳ねるのを防ぐためにローバウンスが合います。

自分のスイングタイプと、普段プレーするコースのコンディションを考慮して、適切なバウンス角を選ぶことが重要です。

フィッティングの重要性

これほどまでに多様な選択肢があるからこそ、ボーケイウェッジの真価を最大限に引き出すためには、専門家によるフィッティングが極めて重要になります。タイトリストの公式サイトでは、いくつかの質問に答えることで自分に合ったモデルを提案してくれる「ボーケイウェッジセレクター」というツールが用意されています。まずはこれを試してみるのも良いでしょう。しかし、最終的には試打イベントなどに参加し、実際に様々なグラインドやバウンスを打ち比べて、自分の感覚に最もフィットする一本を見つけ出すことを強く推奨します。最適なウェッジは、必ずやあなたのスコアメイクの強力な武器となるはずです。

結論:ボーケイウェッジの進化が示す、ショートゲームの未来

2015年から2025年という10年間の軌跡を振り返ると、タイトリスト ボーケイウェッジの進化の本質が浮き彫りになります。それは、単なる「スピン性能」の追求という二次元的な開発から、「重心コントロールによる弾道と安定性の追求」という、より高度で三次元的な領域へと大きく舵を切った歴史でした。

SM6で導入された「プログレッシ-ブCG」は、ロフト毎に異なる役割を持つウェッジのパフォーマンスを、重心という物理的な要素から最適化する革命の狼煙でした。続くSM7はそれを精密化し、SM8は「前方重心」という常識を覆すアイデアでインパクトの安定性を飛躍させました。そしてSM9とSM10は、その先進的なプラットフォームの上で、弾道、スピン、打感というあらゆる要素を磨き上げ、一つの完成形へと近づけています。

このテクノロジーの進化がもたらした恩恵は、PGAツアーで戦うトッププロだけのものではありません。インパクトのブレを抑制し、ミスヒット時の距離や方向性のロスを最小限に抑える技術は、むしろアマチュアゴルファーにこそ大きな福音となります。かつては感覚と経験に頼らざるを得なかったショートゲームが、テクノロジーの力によって、より安定し、再現性の高いものへと変わりつつあるのです。

同時に、日本市場限定の「ボーケイフォージド」の存在は、ボーケイのデザイン哲学の奥深さを示しています。グローバルなパフォーマンス基準を追求する一方で、特定の市場の文化や感性に寄り添い、「打感」という数値化しにくい価値を「CO-FORGING」のような最先端技術で具現化する。この多様性こそが、ボーケイウェッジが世界中のあらゆるゴルファーから愛される理由でしょう。

ショートゲームの未来は、「魔法のクラブ」によってもたらされるのではありません。それは、ゴルファー一人ひとりが自身のスイングとプレースタイルを理解し、膨大な選択肢の中から「自分に合った最適な一本を選ぶ」ことから始まります。ボーケイウェッジの進化は、その選択肢を広げ、フィッティングの重要性を我々に教えてくれます。これからもボーケイウェッジは、ツアーという最高の研究開発の場で、そして世界中のゴルファーの声に耳を傾けながら、我々のスコアメイクを助けるための進化を止めることはないでしょう。

コメント